Flux RSS

Flux RSS

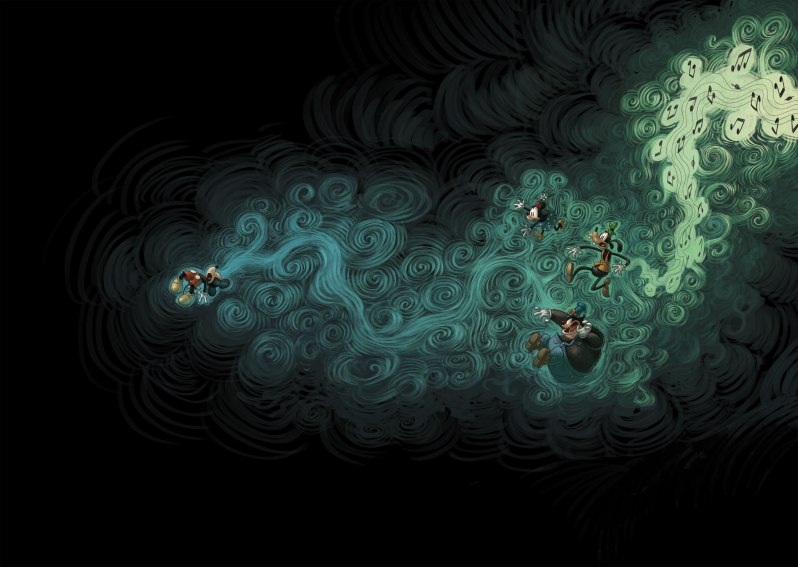

Mickey, c’est une formidable porte d’entrée vers des bons sentiments, de l’aventure mais aussi des univers parfaitement différents mais en osmose avec le héros aux grandes oreilles. Glénat l’a bien compris en conviant quelques figures de proue du Septième Art, ayant de près ou n’ayant jamais touché à Disney, de s’essayer à poser leur marque sur la petite souris souriante. Et s’il vous fallait une ultime raison de vous plonger dans l’univers magnifique de ce duo d’orfèvre que forment Silvio Camboni et Denis-Pierre Filippi, la voilà, Mickey et l’océan perdu. Nous avons profité de la foire du Livre pour nous inviter dans la fraîcheur d’une jungle futuriste. Magique !

© Filippi/Camboni/Bodart/Yvan chez Glénat

Bonjour Silvio, Mickey et vous, c’est une longue histoire ?

Déjà en tant que jeune lecteur, je l’achetais, je le collectionnais. Il faut dire qu’en Italie, le public pour Mickey est Disney est beaucoup plus large. Il y a Topolino pour lequel j’ai très vite eu l’occasion de collaborer. Vers mes dix-huit ans, je suis parti à Milan pour étudier et j’ai cherché du boulot dans le monde du dessin. La porte de Topolino s’est ouverte. C’était il y a trente ans.

Et là, cette fois, je reviens en quelque sorte chez moi par le côté franco-belge dans un grand format, plus élaboré.

© Filippi/Camboni/Bodart/Yvan chez Glénat

Et avec une expérience et un univers qui ne dépareille pas !

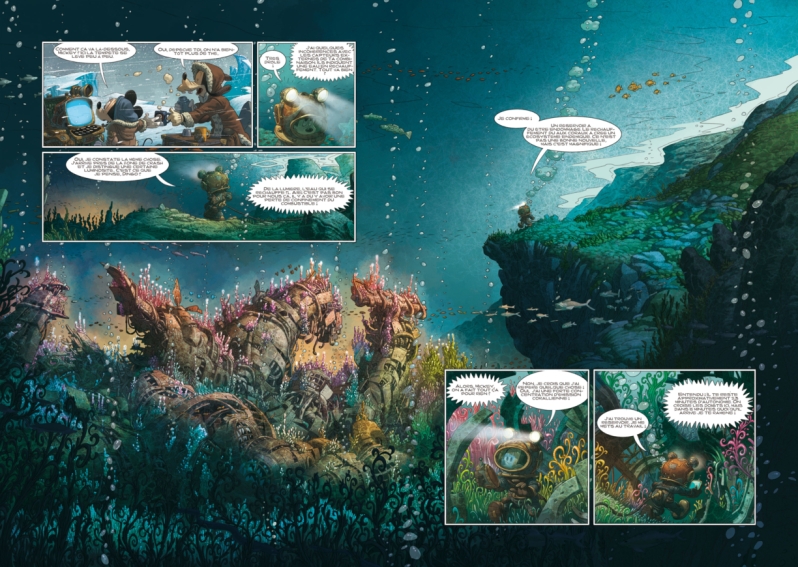

C’est vrai qu’avec Glénat et Les Humanoïdes Associés, j’ai eu une expérience française qui a été riche. J’ai pu développer un style mêlant architecture, nature mais aussi un certain sens du merveilleux. Du coup, avec Denis-Pierre Filippi, on a croisé les univers, cet esprit « monde caché » avec un dessin peut-être un peu plus classique mais sans partir dans l’expérimental. Il fallait donner envie de lire tout en croisant les publics. De manière habituelle finalement, avec des rebondissements pour les enfants mais en allant chercher des thématiques dont les adultes pourraient se saisir.

Encore et toujours Denis-Pierre Filippi. Vous êtes inséparables, ma parole.

Notre duo est né dans l’amitié, la compréhension mais aussi l’amusement réciproque. On fait des rêves, on a des visions, alors on essaye de les faire parvenir aux autres.

© Filippi/Camboni/Bodart/Yvan chez Glénat

Dans une collection qui continue d’aligner les maîtres.

Et passer après Loisel, mon dieu, quelle pression. En tant qu’amateur J’étais curieux de voir l’approche des autres, j’y ai repéré de la gentillesse, de la délicatesse. L’avantage pour moi, c’était que j’y avais déjà mis les pieds…

Avant vous, j’interviewais les auteurs de Spirou – Le triomphe de Zorglub et Alexis Sentenac me disait que certains auteurs s’étaient un peu égarés en emmenant Spirou dans des histoires qui n’étaient pas les siennes. Avec Mickey et son large spectre, c’est plus facile, non ?

Notez qu’on pourrait se tromper, faire quelque chose qui ne soit pas dans l’univers de Disney. Il faut garder une certaine marge. Après, je pense qu’au niveau du graphisme et de l’histoire, on peut trouver une façon de moderniser la façon d’utiliser les personnages. Ils sont forts et surtout capables.

© Filippi/Camboni/Bodart/Yvan chez Glénat

Et vous finissez de nous enchanter en retournant le monde sur lui-même, en faisant sortir l’océan de son enclave pour qu’il prenne la place de l’air.

L’idée venait de Filippi. Mais entre l’idée et le papier, je n’ai pas eu l’illumination tout de suite. Ce n’était pas gagné de rendre ça compréhensible. Un océan qui vole, qui fait des nuages, qui garde sa physicité mais sans la pesanteur. C’était casse-tête jusqu’au jour où j’ai compris comment faire.

Cette histoire, auriez-vous pu la réaliser pour Topolino ?

Oui, je pense. Topolino est peut-être un peu adulte que le Journal de Mickey. Avec une certaine variété de tons, une richesse même si c’est du format pocket, il aurait fallu adapter l’espace.

© Camboni

Justement, comment travaillez-vous ?

Je suis passé au numérique, depuis un petit temps mais j’ai essayé de garder l’échelle de ce que je faisais en traditionnel, du 35-25. C’est rapide, efficace, on gagne en élasticité, et rien n’est irréversible par rapport au papier. On peut revenir en arrière tandis que sur papier, on peut facilement être amené à tout refaire. Il y a un effet miroir, c’est le même flux de créativité mais sans contrainte.

Après, il faut parvenir à garder le contrôle, éviter d’exagérer de jouer avec le zoom et le dézoom, de rajouter des détails. Éviter par-dessus tout de rendre le tout illisible.

Aussi, vous avez ajouté des chapitres.

Au début, ce n’était pas le cas, l’histoire se suivait d’une traite. Mais, j’ai vite senti qu’une division en chapitres s’imposait.

© Filippi/Camboni/Bodart/Yvan chez Glénat

C’était naturel comme cette double-page où Mickey se réveille et se retrouve dans un monde qui a complètement changé. Comme mon héros, je me suis réveillé un matin et ce que je devais faire coulait de source, pour marquer ce passage de la vie précédente à la nouvelle. C’est venu tellement naturellement que ça en est bizarre.

Si vous ne racontez jamais deux fois la même histoire, on retrouve ce besoin de nature, luxuriant.

C’est mon plaisir, dessiner des arbres. On pourrait croire qu’ils se ressemblent, mais non, le monde est vaste et les arbres sont toujours différents les uns des autres. J’aime cette complexité naturelle, ce mouvement perpétuel

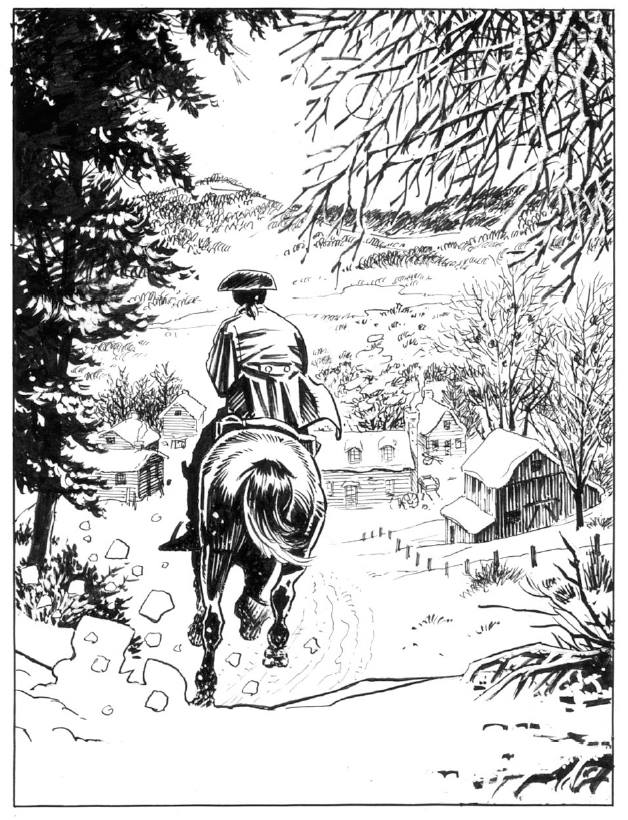

Un autre héros mythique de BD dans un univers de jungle comme les affectionne Silvio. Filippi/Camboni/Lofé/Glogowski chez Dupuis

Après, concernant mon trait, mas personnalité, je n’ai pas de repère, je ne sais pas où je me trouve par rapport à des maître comme Carl Barks ou Floyd Gottfredson, j’espère juste parvenir à mixer mon art avec l’aura internationale de Mickey. C’est de l’ordre du patrimoine mondial de l’humanité. Le monde entier connaît Mickey.

Comment expliquez-vous cette universalité et cette longévité ?

Disney, c’est finalement assez accessible. C’est rond, doux, on les reconnait directement et on les relie directement à la même famille. Après, au niveau des thèmes, on n’y voit pas de violence, pas de drogue, de mort ou de racisme. Ça doit certainement expliquer une partie de ce succès. Après, ça vient par hasard. Walt Disney n’a sans doute pas imaginé que ses personnages auraient un tel succès. Disney, c’est un rêve collectif, désormais.

© Filippi/Camboni/Bodart/Yvan chez Glénat

On va continuer à rêver avec votre album, en tout cas. Merci et bonne continuation.

Propos recueillis par Alexis Seny

Titre : Mickey et l’océan perdu

Récit complet

Scénario : Denis-Pierre Filippi

Dessin : Silvio Camboni (Page Facebook)

Couleurs : Jessica Bodart et Gaspard Yvan

Genre : Aventure, Steampunk, Science-fiction

Éditeur : Glénat

Collection : Mickey vu par

Nbre de pages : 56

Prix : 15€

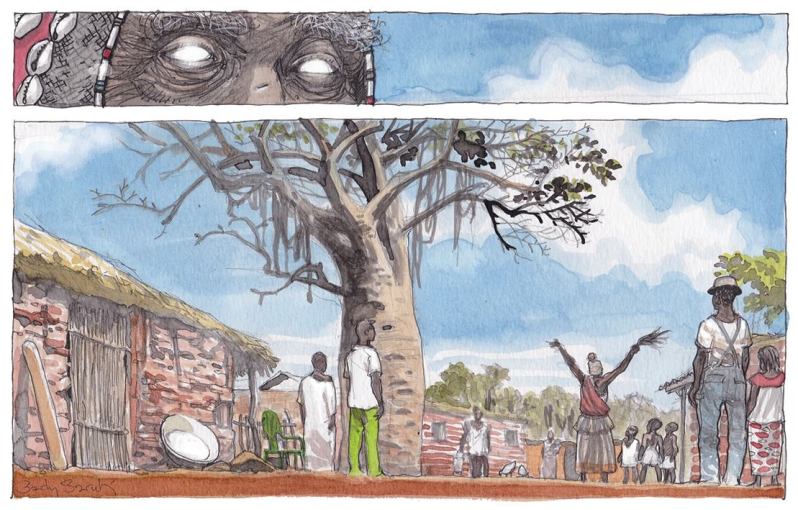

Avec son nouvel album, Barly Baruti nous plonge dans une jungle, pas forcément à l’abri de la noirceur des hommes mais à la recherche d’un singe incroyable. L’occasion de croiser en chemin des sujets bien plus brûlants que la quête assignée. Dans la jungle humaine qu’est la Foire du Livre de Bruxelles, nous avons croisé Barly pour un échange passionnant.

Barly Baruti (Photo © Jean-Jacques Procureur)

Bonjour Barly. Vous nous revenez avec Le Singe Jaune, mais qu’est-ce que c’est que cette histoire ?

C’est vrai, ça aurait pu être un cheval rose (il rit). En fait, il fallait pour faire exister cette histoire, trouver quelque chose qui ne soit pas ordinaire pour susciter l’intérêt. Si j’avais annoncé des thèmes comme le métissage ou tous les problèmes abordés dans ce roman, on m’aurait rétorqué : « C’est ton problème! » Mais si j’intrigue le lecteur, que je lui propose une quête, il va se dire: « Un singe jaune, mais qu’est-ce que c’est que ça ? » Et, à partir de ce moment-là, je peux le balader.

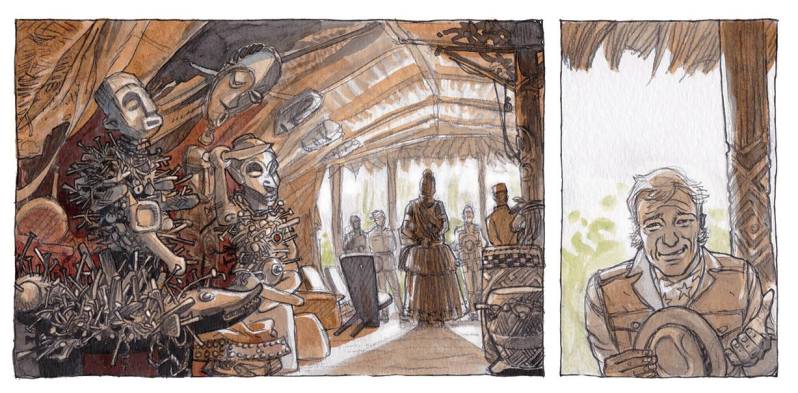

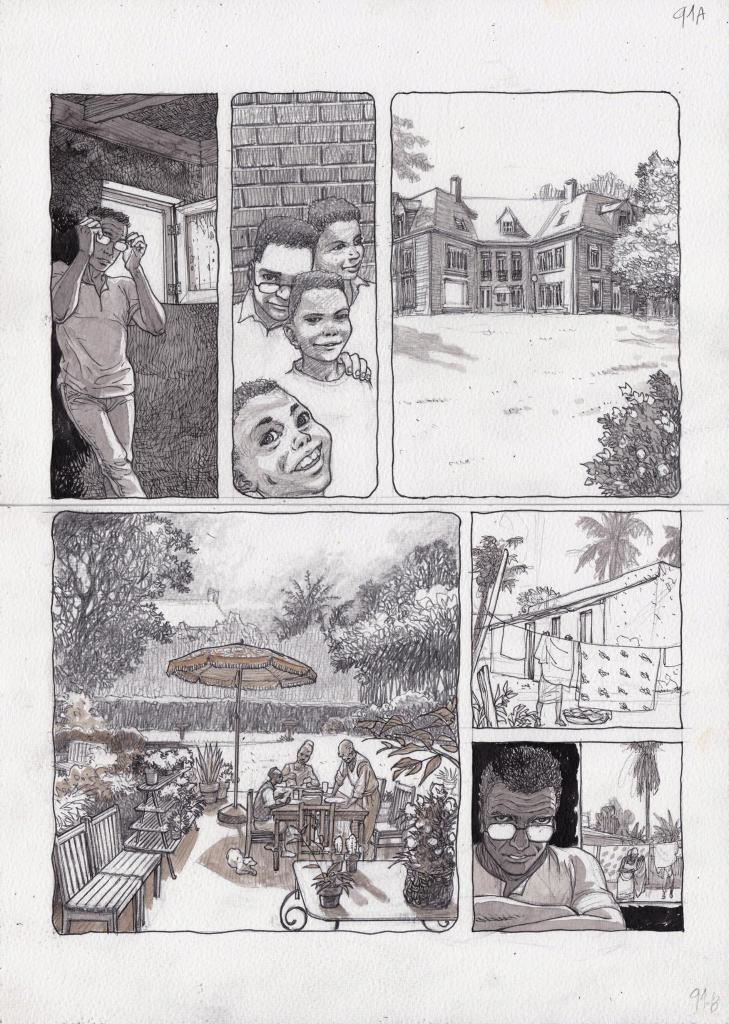

© Cassiau-Haurie/Baruti chez Glénat

Avec Christophe Cassiau-Haurie.

Mon compère ! En fait, j’avais écrit le scénario de A à Z. J’en ai parlé à Christophe et ça l’intéressait d’en développer certains angles. Le côté aventure, la forêt. Du coup, il s’est glissé à l’intérieur de mon histoire. On a partagé.

Tout en faisant évoluer une journaliste, Paulette Blackman, qui a des similarités avec une autre, existant réellement : Colette Braeckman.

Cette journaliste, c’est avant tout une manière de personnifier le lecteur, de l’amener dans mon chemin. Après, je voulais aussi faire ressortir cette ambigüité, la relation fusionnelle entre la RD Congo et son ancien colonisateur, par voie de presse. Et Colette Braeckman (la vraie !) symbolise bien cette situation. En fait, c’est un hommage que je lui rends. Humblement.

© Barly Baruti

Mais c’est une arnaque monumentale qui l’amène au Congo.

Une pirouette, le type va vite être démasqué. Mais, vous savez, je pourrais dire que moi aussi il m’a arnaqué. Mais, encore une fois, l’important n’est pas l’objet de la quête.

Cette journaliste, en partant en quête de ce singe jaune, ne passe-t-elle pas à côté de son/ses sujet(s)?

E tout cas, elle est surprise par le cours des événements. Son supérieur voulait qu’elle traite l’affaire du singe jaune de loin. Elle les a bien emmerdés en voulant partir en Afrique, sur le terrain. Et elle va finalement se retrouver plus proche de ses aspirations. Elle n’obtiendra pas le scoop initial mais il y a d’autres réalités qui vont finir par la toucher. Jusqu’à un choc qui va lui permettre de mesurer la profondeur de la plaie. Elle n’est plus journaliste, elle est plus « humaine », plus sensible aux réalités. Il y a une vraie rupture.

© Cassiau-Haurie/Baruti chez Glénat

Et cette obsession salutaire : raconter les choses « de l’intérieur ».

Une évidence ! Mais il faut y arriver. Il me faut un levier pour y entrer tout en permettant à qui me lit d’adhérer à la démarche. Et ce Singe Jaune va me permettre d’investir le terrain même si, à la fin, personne ne se demande où il a bien pu disparaître. Si à la fin de la lecture le lecteur finit par oublier « le singe jaune », on aura gagné le pari !

© Cassiau-Haurie/Baruti chez Glénat

Avec l’importance du devoir de mémoire !

Sous l’angle du rapport humain. Ce n’est pas de l’histoire, je ne suis pas historien. Mais je veux pouvoir le ressortir, ce rapport humain, par tous les moyens ! Tout en ne trahissant pas la vraie Histoire. L’Histoire avec un grand « H ».

Mais le sorcier veille.

C’est le gardien des traditions, il a un pouvoir, est mystique et ne semble pas avoir d’âge. Il est aveugle mais s’il ne voit pas, il sent les choses. Et lui il va amener les gens dans nos croyances. Pourquoi pas ? Il y en a bien qui s’éclate avec la science-fiction, non ? (rires !)

© Barly Baruti

© Cassiau-Haurie/Baruti chez Glénat

Et l’idée est de remettre un peu en perspective l’impact du rôle de la Belgique.

Il faut dire ce qui est. La Belgique a lâché le Congo pour mieux le contrôler. Retenez ce qu’avait dit le Général Janssens : Avant l’indépendance égal après l’indépendance. On l’a pris pour un fou mais ce qu’il s’est passé lui a donné raison. L’indépendance, c’était une façade, un subterfuge. Et dire qu’on a même dansé pour elle. « Indépendance Cha-Cha » ! Belle mélodie sur YouTube ! (Rires !)

En fait, je pense qu’on est en train de tourner en rond. C’est un peu le serpent qui se mord la queue, nous retournons sur nos pas, revenons sur notre passé avec l’obligation de l’affronter lui et nos démons.

© Cassiau-Haurie/Baruti

Belges et Congolais, on s’est loupés, pris en otage par les appétits gloutons des politiques des deux bords. Et ça continue ! Heureusement qu’il y a la BD…

Dans la fine équipe, vous nous faites rencontrer Anaclet, un personnage complètement perdu.

Complètement perdu, c’est le mot. Il cherche son père et il ne cesse de rater les rendez-vous. C’est bête, hein, son père aurait eu un portable, il aurait su répondre directement. Sauf qu’il est resté très colonial et qu’il a gardé un téléphone d’époque. Du coup, il arrive en retard pour décrocher. Entre sa cuite et le téléphone, il a été trop lent.

© Cassiau-Haurie/Baruti

On n’a jamais vraiment été au fond des choses en parlant du métissage. Ce n’est pas qu’une question de couleur de peau, on peut parler du métissage culturel. Anaclet, lui, est perdu, c’est comme si on touillait sa blessure qu’on lui ramenait son histoire. Et quand le sorcier lui dit: « ah, tu es revenu », il ne sait pas vraiment d’où il vient

C’est un ouvrage finalement très dense que vous nous proposez, empli de thèmes et de questions.

Et, en même temps, je laisse au lecteur le soin de deviner l’épaisseur des choses. Je passe à côté de certaines de celles-ci. Et j’ose croire que si le lecteur lit ça comme il faut, il ira sur le net. Toutes proportions gardées, je fais ça un peu à la manière des lanceurs d’alerte. (rires)

© Cassiau-Haurie/Baruti chez Glénat

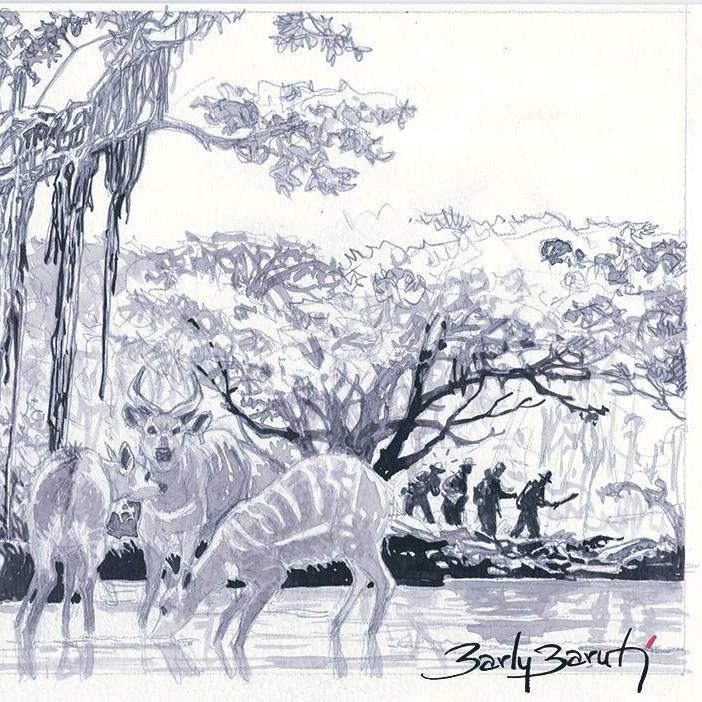

Au niveau de la représentation de cette jungle dans laquelle vos personnages s’engouffrent, comment vous y êtes vous pris ?

Je connais le Bas-Congo mais je ne me suis jamais promené à l’intérieur. Mais je connais une autre région, similaire… J’ai passé deux ans de ma scolarité en internat à Lokutu (ex Elisabetha, pour les nostalgiques !), en pleine forêt, pas loin de Kisangani (Stanleyville, ma ville natale). Tout se faisait en forêt, se nourrir, les flirts, etc. Ces souvenirs sont ma documentation. Je connais l’odeur, le danger, la lumière de la forêt, la douce musique de la flore et sa faune…

© Cassiau-Haurie/Baruti chez Glénat

J’ai pris autant de plaisir à travailler la ville de Bruxelles, que j’aime beaucoup, que la forêt.

Est-ce vrai qu’on a toujours l’impression d’être épié ?

(Il rit) C’est pour amplifier la parano de la journaliste. Si je me sentais épié, ça ne m’a pas marqué. Ceci dit, on est toujours épié dans une forêt. Il y a tellement des vies invisibles qui te guettent : tu es chez eux, dans leurs zones !

© Cassiau-Haurie/Baruti chez Glénat

Vous parliez de lumière mais j’ai l’impression que l’ombre de Frank Pé plane aussi sur votre album, non ?

Je ne le remercierai jamais assez. C’est un ami et, grâce à lui, je pense que je dessinerai jamais plus les animaux de la même manière. Il m’a fait comprendre non seulement comment animer les animaux mais aussi leur donner une âme. À les voir vivants même quand ils ne bougent pas.

© Cassiau-Haurie/Baruti chez Glénat

Si on reste près des animaux, vous adressez aussi une pensée pour une personne bien particulière, Tim…

Je ne le connaissais pas. C’est en surfant sur le site de l’ICCN, l’institut congolais de conservation de la nature que je suis tombé sur cette « breaking news » commémorant la mort d’un ranger abattu alors qu’il gardait un parc. Ça m’a vraiment touché. Avant, les braconniers avaient peur de ces gardiens de la forêt. Aujourd’hui, c’est le contraire, ils ont du matos, ils sont presque aussi équipés que des groupes armés (on subodore le financement des multinationaux, quelque part…). Face à ça, les rangers sont des poids plume.

© Cassiau-Haurie/Baruti chez Glénat

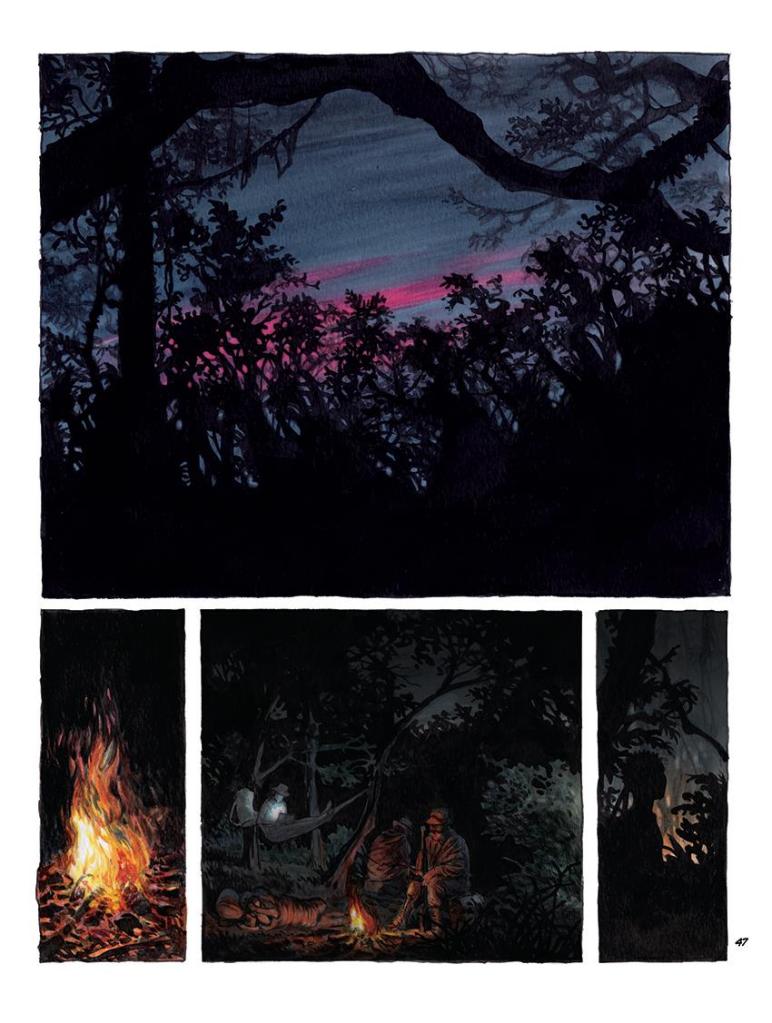

Sur ce petit monde, vous faites tomber une belle nuit, à plusieurs reprises dans cet album.

Avec Christophe, nous avions convenu de faire vivre cette aventure au jour le jour, mais de nuit aussi, en temps réel. Et parfois, en faisant l’impasse sur le texte, parce que les images suffisent.

© Cassiau-Haurie/Baruti chez Glénat

J’ai vu aussi sur votre mur Facebook, une sélection de couvertures non-retenues.

Mais qu’est-ce qui peut-être assez fort ? C’est toujours la question. Du coup, Thierry Bellefroid a bien voulu s’amuser avec moi pour choisir la couverture finale. On s’y est mis toute une après-midi. Il y a toujours plus dans deux têtes que dans une, non ? Et Thierry avait le recul suffisant pour m’aider à faire mon choix. Moi, j’achète des albums, c’est important de faire une couverture qui me donnerait envie de l’acheter.

© Barly Baruti chez Glénat

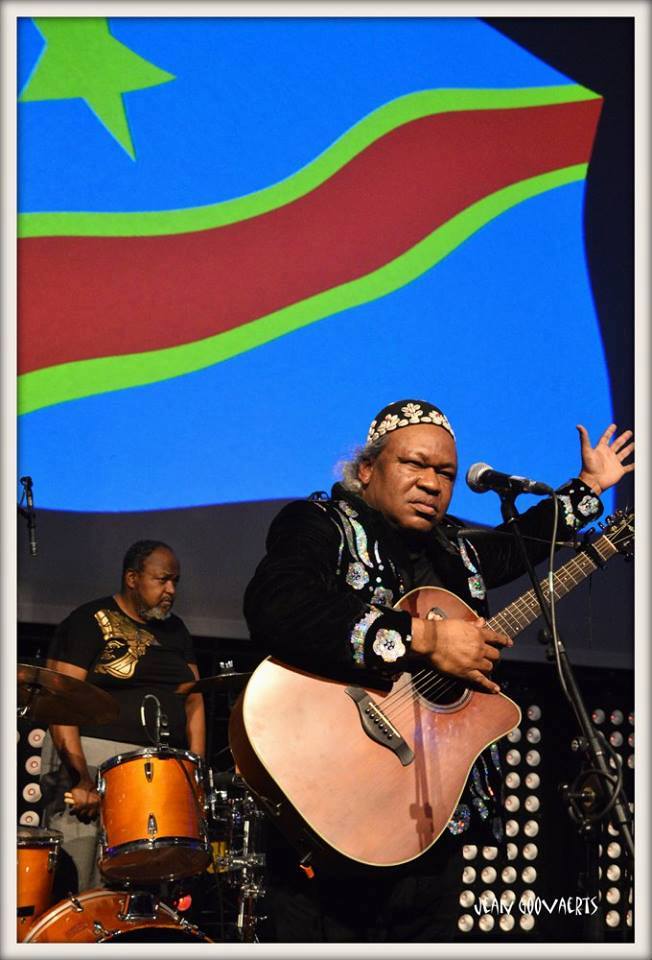

Allez quittons un peu ces planches pour en rejoindre donc. Dites donc, il paraît que vous avez mis le feu lors de votre concert hier à la Foire du livre !

© Jean Goovaerts

Les concerts, la musique, c’est mon autre dada. Inviter les gens à danser, à garder la tête dans les nuages … et les pieds bien ancrés sur terre.

Et si vous deviez donner une B.O. à cet album ?

Si les lecteurs le peuvent, qu’ils écoutent de la rumba, Le Grand Kalle et l’African Jazz. Puis Papa Wemba! On était très lié, on a pas mal joué ensemble.

Quels sont vos projets, désormais ?

Rester dans les parages tant qu’on me supporte. J’ai tellement d’histoires, tellement de choses à raconter. À un moment, on ne peut s’empêcher de se demander ce qu’on a laissé au monde. Après, j’apprends en même temps, mais pourquoi ne pas partager tout ? De toutes les façons, je crois qu’il faut être honnête avec le lecteur. On peut le promener, l’emmener totalement dans la fiction, mais en gardant l’essence originelle quand on touche à l’histoire d’un pays, d’un peuple… Il ne faut pas prendre le lecteur pour bête, sous prétexte de le divertir !

Propos recueuillis par Alexis Seny

Titre : Le singe jaune

Récit complet

Scénario : Christophe Cassiau-Haurie et Barly Baruti

Dessin et couleurs : Barly Baruti

Genre : Aventure, Histoire, Drame

Éditeur : Glénat

Nbre de pages : 100

Prix : 22€

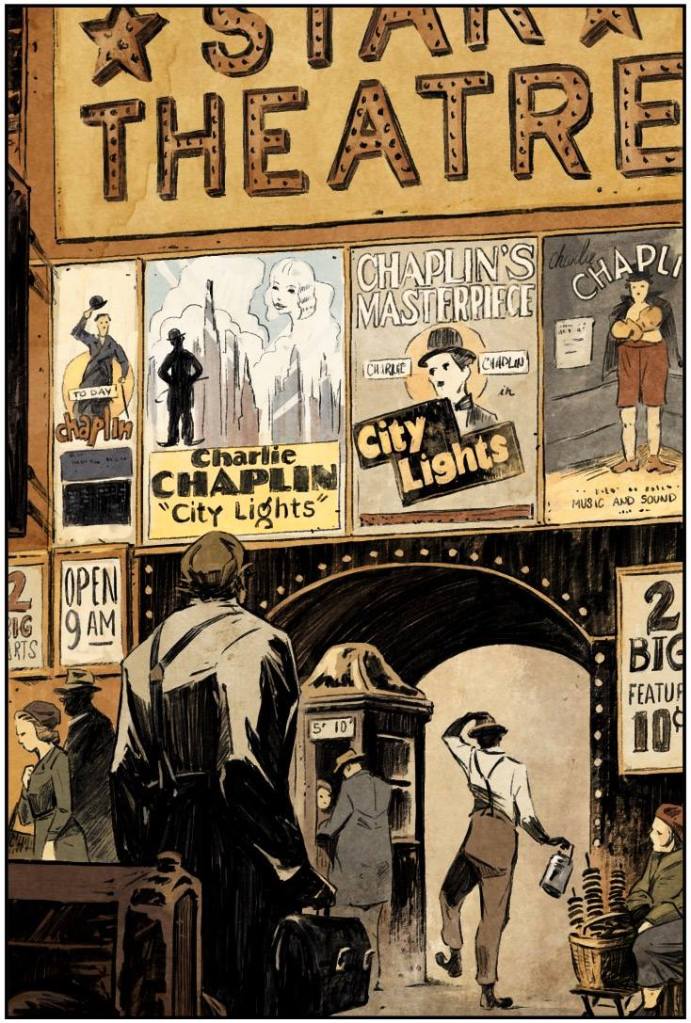

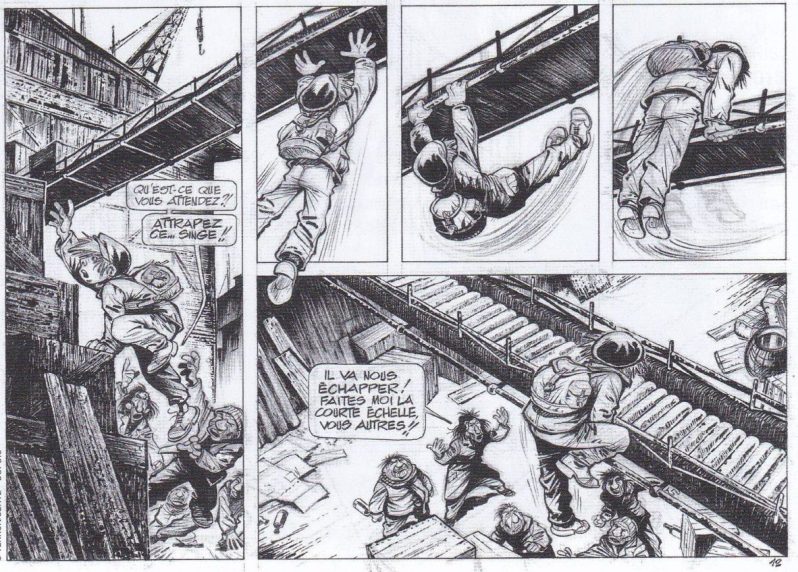

N’avez-vous jamais rêvé d’être un oiseau ? On avait fait une croix sur ce rêve fou avant de nous glisser dans les planches du Giant de Mikaël. Et, là, le miracle s’est opéré et on a même été pris de vertige, entre chute et ascension, les ruelles des non-dits et les toits sans limites de la vérité. Dans un premier diptyque contant le New York des années 30 sous toutes les coutures, rythmé par une radio conviviale et les Ratatatat Ratatatatat des marteaux pneumatiques. Ici, une ville a la folie des grandeurs et des hommes s’efforcent juste de s’élever un peu. Nous avons rencontré Mikaël.

© Giant

Bonjour Mikaël. Si votre premier tome nous filait la peur du vide, avec ce deuxième tome, c’est le goût de la vitesse, et d’un rythme efficacement maîtrisé que vous nous offrez. Avec pas mal de planches muettes, du moins dans les mots.

Le but, c’est d’essayer d’avoir une alternance de séquences. Certaines avec beaucoup de dialogues, chargée de ce que peut-être la vie des ouvriers mais aussi de leurs échanges, comme quand on se retrouve entre amis. D’autres séquences marquent les errances, un côté contemplatif, avec des cases muettes. L’idéal pour que le lecteur se projette et brode en fonction de sa sensibilité, de son vécu. C’est important de lui laisser de la place.

© Mikaël chez Dargaud

En matière de BD, c’est la première fois que vous cumulez le rôle de scénariste et celui de dessinateurs, c’était le moment ?

Une affaire de sensibilité, ça me permettait de voir venir, de faire converser les deux facettes pour pouvoir sentir au mieux cette chronique, cette approche du quotidien à cette époque-là.

L’intérêt de raconter cette histoire, c’était le dessin. Dès le départ. C’était une histoire personnelle, avec un but, des personnages que je voyais venir à moi, qui coulaient de source.

© Mikaël chez Dargaud

Pourquoi, cet affect personnel ?

Parce que New York me fascine et que je voulais absolument traiter cette ville. L’immigration, je l’ai connue, de la France au Canada. Certes, ça n’a rien de comparable avec les années 30 ou la guerre mais je peux au moins l’évoquer, je sais de quoi je parle, toutes proportions gardées. Il me fallait trouver la bonne manière de l’aborder.

© Mikaël chez Dargaud

Ce départ au Québec, c’était finalement ma manière de vivre le rêve américain… mais en français. Tout en pouvant monter dans un immeuble comme celui construit par Giant et ses compagnons. Je pense que je n’aurais pas réalisé cette histoire de la même façon si j’étais resté en France. Aujourd’hui, je suis baigné dans cet univers nord-américain, les camion-pompiers sont les mêmes au Canada ou à New York.

Dans le premier tome, c’est Dan Shackleton qui nous permettait d’approcher Giant. Cette fois, sans entremetteur, c’est Giant qu’on suit de bout en bout.

© Mikaël

Mais avant ça, il fallait permettre de mieux le connaître. Comme avec cette photographe qui enquête et apprend quel est l’homme qui se cache vraiment sous la carrure de Giant. Puis, il se raconte à Mary Ann, par besoin?

© Mikaël

Le thème de Giant se dévoile vraiment à la fin. Un cheminement qui mène à faire son deuil, à entrer en résilience. Giant, il a fui et s’est laissé enfermer, une fois loin de ce qu’il fuyait. Sa force physique compense la force morale qu’il n’a pas. Alors que Mary Ann, elle, elle va de l’avant. Et encore faut-il l’avoir, cette force.

© Mikaël chez Dargaud

Sous les pieds de vos héros, le drame se joue, de six pieds (et même plus) sur terre à six pieds sous terre ?

Tout le monde a en tête cette photo de lunch des ouvriers du ciel en tête à tête avec les oiseaux. Giant, lui, ça l’arrangerait presque s’il pouvait tomber. En Irlande aussi, il a voulu se jeter de la falaise mais il a fui. Alors, du coup, il côtoie la mort… et celle qui y a survécu.

Pour Giant, j’ai tiré les fils des photos spectaculaires documentant ces grandes constructions périlleuses, pour me retrouver dans les années 30’s. Et mine de rien, c’est une époque qui est fertile, propice en sujets contemporains. Une belle porte d’entrée.

Et vous n’avez pas eu le vertige en dessinant vos planches ? Nous, on l’a eu en les lisant !

© Mikaël

En fait, j’ai le vertige ! Enfin, pas quand je suis à l’intérieur, qu’il y a des baies vitrées pour me protéger. Mais cette hauteur, c’était une manière de créer une ambiance, de faire exister ce New York en émergence.

Et vous n’avez pas fini de le faire exister. La suite, c’est Bootblack.

Le vrai personnage de cette série de diptyques, c’est New York. Le deuxième récit est plus sombre, moins dans la chronique sociale. Je mets la ville à échelle humaine, pour sentir la crasse, les brumes mais aussi les mouvements dans la rue. Certains personnages secondaires des différents récits ne se télescopant pas pourront néanmoins se croiser. Comme Frankie, le mafieux que le lecteur a pu rencontrer à la fin du tome 1. Giant ? Pour le moment, il ne passe pas dans Bootblack, mais peut-être se décidera-t-il à passer à un coin de rue.

En tout cas, dans ce premier récit, vous désamorcez sans créer de manque toute baston pouvant éclater entre Italiens et Irlandais?

Je voulais être plus vraisemblable, au-delà de l’image d’Épinal. Tous n’étaient pas armés. Puis, s’il y avait des conflits entre gangs, ce n’était tout de même pas comme dans les films. Je voulais être mesuré, pouvoir retenir Kid Anderson qui voulait se venger des Italiens. Ses comparses vont vite lui faire comprendre qu’il n’a pas le calibre.

© Mikaël

Si on sort de ses rues, on peut faire des allers-retours d’une côte à l’autre de l’Atlantique. Vous avez choisi la relation épistolaire pour (dés)unir Giant et Mary Ann. Un challenge?

Quand j’ai choisi la posture d’une correspondance écrite, je n’ai pas voulu regarder ce qui avait été fait, j’ai voulu avoir mon résonnement personnel. Et j’ai choisi de mettre ces lettres en pleine page puis de découper des petites bulles disséminant certains passages dans la planche suivante. Je voulais qu’en lisant la lettre de l’un, ce soit le quotidien de l’autre qui soit illustré.

© Mikaël chez Dargaud

Et puis les retrouvailles !

Ils devaient se retrouver, les masques devaient tomber. Le tout était d’arriver à faire tourner les pages au lecteur, placé dans une attente angoissée. Le lecteur sait des choses, le tout était de réussir à repousser le moment des révélations, de la scène d’aveu. Je l’ai d’ailleurs beaucoup recherchée, cette manière de faire avouer le secret. Avant d’opter pour ces trois planches avec des décors blancs. Tout va disparaître pour laisser les personnages mettre les choses au point. Jusqu’à ce moment où Mary Ann est interpellée, qu’elle se redresse et que la ville réapparaît, avec le tramway, les roues qui crissent. Il fallait arriver à exprimer l’état de malaise. Je m’y suis repris à trois fois. C’était le challenge.

© Mikaël chez Dargaud

Le langage du bruit, aussi.

Oui, notamment via les marteaux pneumatiques que les gars utilisaient sans casque. Certains témoignages faisaient le parallèle entre le boucan de ces outils et celui des mitraillettes Thompson chères à Al Capone.

Puis, la radio qui ouvre et referme le récit.

© Mikaël chez Dargaud

J’ai longtemps hésité à la mettre. À cette époque, la radio et la presse écrite étaient les seuls médias par lesquels les médias se tenaient informés. Ils se regroupaient tous autour des matchs des Yankees ou de la boxe. La radio était l’objet par excellence au coeur des vies des citadins. L’intégrer à l’album était un moyen d’amener quelque chose d’authentique, une touche de décor supplémentaire dans lequel le narrateur, moi déguisé, espère que le lecteur va passer un bon moment.

© Mikaël

La couleur est aussi un outil narratif. Je voulais un jaune un peu froid, combiné avec un encrage très nerveux, faisant tache d’encre et créant le malaise.

Ce New York made in 30’s, vous auriez voulu y vivre ?

Je préfère quand même mon époque. Mais les années trente, c’est la période idéale pour raconter des histoires. Mais mieux valait être riche dans cette insalubrité qui donnait quand même un côté romantique à la ville. Nostalgique, je ne le suis pas. Mais c’est fou comme on a l’impression que les 30’s-40’s sont lointaines alors que comme nous ces gens étaient dans une logique métro-boulot-dodo avec des migrants, une crise économique, etc.

© Mikaël chez Dargaud

En partant au Québec, avez-vous découvert des auteurs québécois.

Oui, dont certains comme Jacques Lamontagne que je ne pensais pas être Québécois. Il y a aussi Djief, François Lapierre. Puis les auteurs de La Relève, La Pastèque, Pow Wow. Des structures qui font un boulot admirable. Même si la publication d’auteurs ne leur permet pas de vivre. Ils doivent multiplier les publications.

Merci pour ce beau voyage, Mikaël.

Propos recueuillis par Alexis Seny

Titre : Giant (Page Facebook)

Tome : 2/2

Scénario, dessin et couleurs : Mikaël (Page Facebook)

Genre : Drame, Chronique sociale

Éditeur : Dargaud

Nbre de pages : 56

Prix : 13,99€

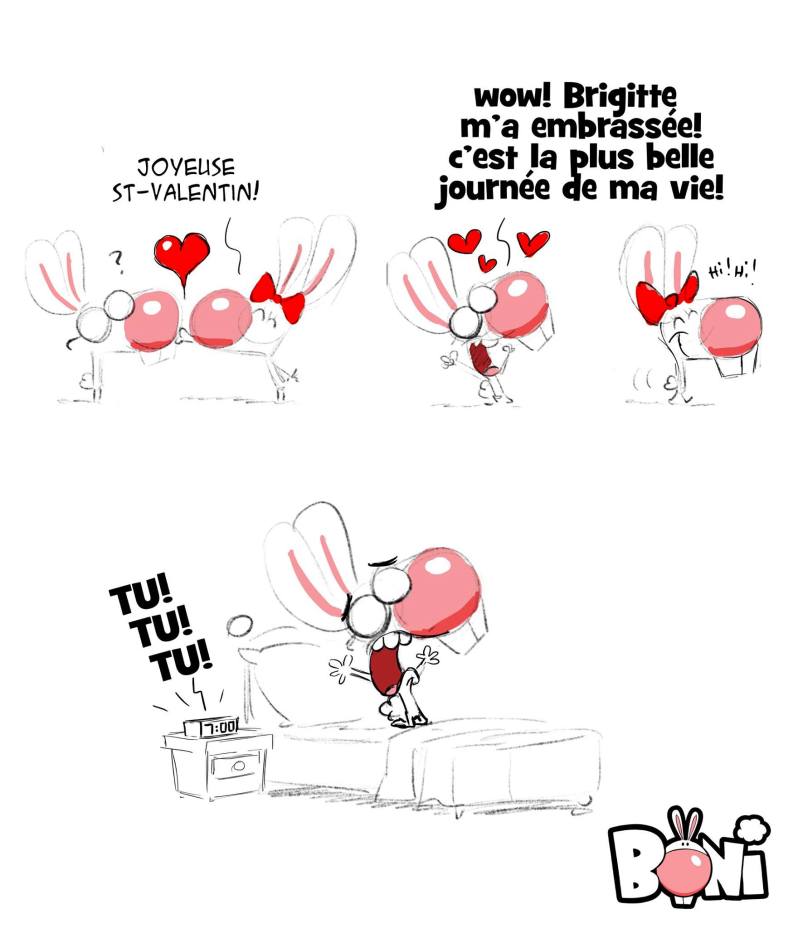

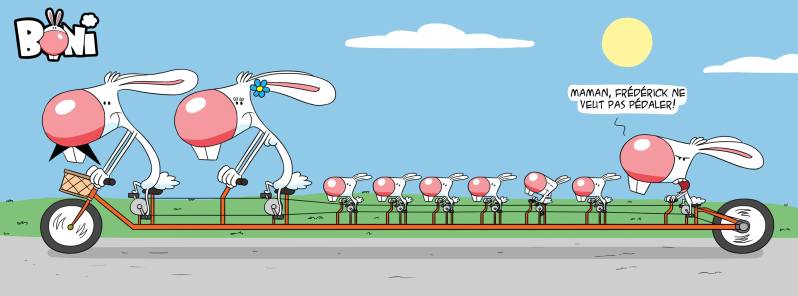

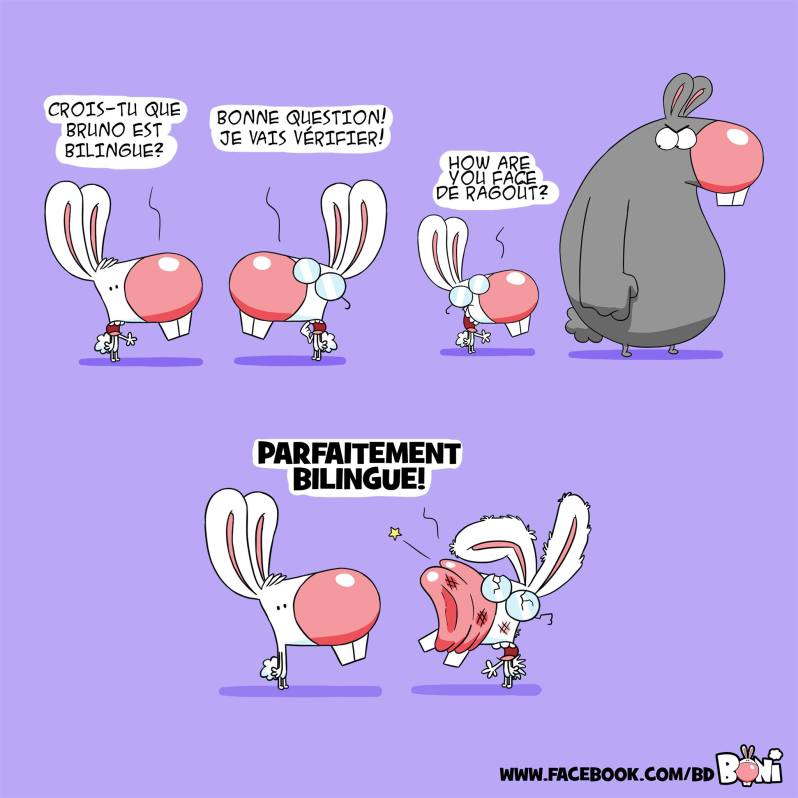

Il a appris de son aïeul, Boni. Il n’est pas en retard, en retard, mais arrive juste à point pour dynamiter un peu l’esprit Spirou de sa carotte a priori inoffensive. Boni, c’est un lapin blanc bien sympathique créé par Ian Fortin, il y a près de dix ans, et qui a attendu son heure pour arriver en albums. Alors qu’il a laissé plus que des crottes dans le Journal Spirou, le personnage au nez rose répond qu’il va y avoir beaucoup de neuf, docteur ! En 2018, pas moins de quatre albums sont prévus, alors que la série de capsules d’animation continue de faire les beaux jours de Télétoon. Mais, c’est la tête sur les épaules (quoiqu’arrivé en Bonimobile, comme vous le verrez), que Ian Fortin a répondu à nos questions.

Bonjour Ian, vous publiez ces jours-ci le premier album de Boni, un petit lapin auquel on s’est très vite attaché, dans Spirou notamment. Mais ce Boni, il n’est pas né de la dernière pluie, n’est-ce pas ?

Ce personnage, je l’ai créé en 2009. Par la suite, j’ai publié une première BD au Québec, aux Éditions Premières Lignes, une coopérative. J’ai repris tous les droits par après. Neuf ans après sa création, Boni est toujours là.

© Ian Fortin

Et 2018 sera son année.

Oui, c’est vrai, il y aura trois albums, soit 360 strips, gags. Je prépare le quatrième. Et j’ai encore beaucoup de versions et de croquis sous le pied.

L’esquisse d’un gag pour le tome 4 © Ian Fortin

Mais pourquoi le monde des lapins ?

Parce qu’ils amènent un côté différent. Mine de rien, il y a beaucoup de héros qui sont des êtres humains. Moi, j’avais envie d’animaux. Dans ce monde, on voit aussi pas mal de chiens, de souris, de chat, plus rarement des lapins. Plus loin, je voulais essayer de garder le modèle des strips à l’américaine, en trois cases, tout en l’amenant vers ce qu’on fait en Europe. Et le fait d’imaginer des lapins avec des gros nez, l’idée m’a attiré graphiquement.

Des lapins héroïques, il en existe quand même quelques-uns: Bugs Bunny, Roger Rabbit…

J’ai des atomes crochus avec Roger Rabbit, je l’ai vu plusieurs fois au cinéma. Après, c’est différent, ce sont des personnages d’écrans, de cinéma ou de télévision. À la différence, je n’avais pas vu beaucoup de héros de BD qui étaient des lapins. Mon choix était donc fait.

© Ian Fortin chez Dupuis

Enfin, des lapins qui vivent des situations très humaines, finalement,non ?

Oui, ce sont des scènes qui peuvent être reliées à notre quotidien, assez réaliste mais permettant le mouvement, la caricature…

© Ian Fortin chez Dupuis

… et toujours en trois cases… enfin, on verra dans votre album que c’est plus subtil que des cases… en trois images, disons.

Une histoire en trois gags, ça m’est probablement plus facile à réaliser que trois pages. Sur une histoire en longueur, je pense que je me perdrais, et les lecteurs avec. Je ne suis pas sûr d’avoir le talent.

Pour un gag, j’imagine Boni dans une mise en situation avant de me demander comment finir sur une note drôle. Je retourne le problème dans tous les sens.

© Ian Fortin chez Dupuis

Dans tous les sens, c’est ce qui est arrivé à la mise en page de vos gags, au fil des années dans Spirou, sur votre page Facebook mais aussi, désormais, dans l’album.

On a fait le test dans Spirou. Sur quatre strips avec des nuages pour séparer les cases. C’était attrayant mais le nouveau format trouvé pour l’album se rapproche du dessin, amène quelque chose d’épuré, permet d’examiner. Sur Facebook, après, j’ai testé les lecteurs, pour voir par quoi ils étaient le plus attirés. Sur deux versions d’un même gag, j’ai eu trente j’aime contre 3000. Une différence flagrante. Ils n’étaient pas contre le côté plus artistique, avec très peu de décors, quelque chose d’épuré. C’est peut-être de la paresse. Cela dit, même s’il y a les albums, la parution dans Spirou va continuer sur la même formule.

Puis, vous êtes aussi capable de paysage et décors fourmillant de décors.

Oui, mais il faut que je prenne le courage !

Pour traverser l’océan, Boni a-t-il dû faire un travail sur son langage.

J’ai travaillé ma manière de formuler les phrases. Il est évident que si je ne faisais pas attention et que je parlais en Québécois, vous ne comprendriez rien. Tout comme, à l’heure où je vous parle, mes camarades du Québec se demanderait quel jeu je joue en vous parlant de la sorte. (rires)

Si Boni était, seul, il y aurait fort à parier qu’il s’ennuierait. Par chance, il est accompagné d’un casting bien fourni.

La première chose que j’ai faite avec ce lapin au drôle de nez,c’est le mettre face à un bonhomme de neige en me demandant ce qu’il pourrait faire. Bien sûr, il mangerait la carotte.

© Ian Fortin

Après quoi, j’ai ajouté des personnages à la famille. Un grand-papa gentil, au début, mais auquel il manquait des couleurs. Il était plus comique de le faire caustique et pas très sympathique avec son petit-fils. Après, d’autres sont plus stéréotypés, comme on en trouve dans pas mal d’autres BD’s, comme le petit intello. Je ne m’en suis pas caché.

Un autre personnage me plaît bien, la gardienne complètement à contre-emploi.

Un monde de brute, finalement !

Oui, cynique, brutal, mais contrasté par ce lapin positif. Comme son nom l’indique.

© Ian Fortin chez Dupuis

Cela vous dirait d’amener dans cet univers d’autres animaux ?

Pour le besoin d’un gag, je ne dis pas, pour un élément humoristique. Il faut voir.

Cela dit, vous aimez déguiser Boni en Popeye, ou en Avengers.

Ahah, vous avez retrouvé ça ? C’était une façon de séduire la fan page. Beaucoup de publications ont été supprimées depuis. Mais à chaque fois, qu’un nouveau film marquant sortait, je jouais sur le côté viral des choses.

© Ian Fortin

© Ian Fortin

Tout comme ces produits dérivés que vous élaborez et qui verront ou ne verront pas le jour.

Oui, j’ai élaboré un flipbook pour le Festival d’Angoulême, il est très beau ! Puis, il y a un jeu vidéo dans les tuyaux, j’y travaille tranquillement. J’aime exploiter toutes les facettes.

La BD est limitée en soi, c’est intéressant de décliner un personnage dans différentes versions. Comme les 52 capsules animées créées pour Télétoon.

Justement, de la BD à l’animation, quelles sont les différentes.

La BD, c’est plus long, il faut être patient, image par image même si on peut jouer au marionnettiste avec un personnage créé à l’avance.

En animation, il faut mettre trois cases en soixante secondes, parvenir à rendre le gag punchy tout en restant dans les temps.

Quel a été votre déclic en matière de BD ?

Je dessine depuis tout petit. Je décalquais les héros qui avaient du succès au Québec : Gaston, Lucky Luke, Tintin. Au bout d’un moment, je me suis dit que je ferais bien la même chose, créer mes personnages.

© Ian Fortin

Après, le dessin animé m’a fasciné aussi. Le mouvement ! C’est d’ailleurs, cette recherche qui a primé un certain temps. J’ai travaillé comme illustrateur pour des jeux vidéo, pour des dessins animés, comme publiciste.

Qu’avez-vous aimé comme BD au Québec ?

Garfield, Astérix puis Soda, un ange trépasse.

Des auteurs Québécois ?

Delaf et Dubuc, pour leur dessin, leur manière de coller à l’actualité, de mettre dans des gags des textes très réfléchis. Leur sens de la perception.

Quelle est la suite pour vous ?

Beaucoup de Boni, vous vous en doutez. Il y a bien d’autres personnages, mais ils sont très éphémères. Alors, je me concentre sur le quatrième album de mon lapin. Si je sens une évolution depuis le premier gag, je ne sais pas. Peut-être dans l’humour ? Il faudrait voir.

Propos recueuillis par Alexis Seny

Série : Boni

Tome : 1 – La dernière bouchée de carotte

Scénario, dessin et couleurs: Ian Fortin

Genre : Humour, Gag

Éditeur : Dupuis

Collection : Jeunesse

Nbre de pages : 128

Prix : 9,90€

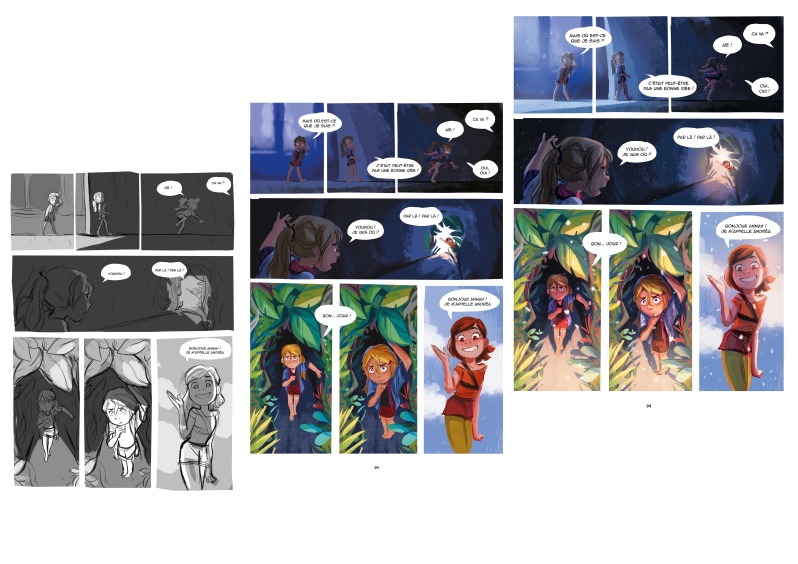

Pourvu que la magie des boîtes à musique et des boules à neige dure éternellement, aurait-on pu souhaiter à Noël. Le rêve s’est réalisé quelques jours plus tard avec la parution du premier tome de La boîte à musique et l’invitation, qu’on a eu vite fait d’accepter, de découvrir Pandorient et ses habitants magiques et étranges. Gijé y a été happé et a pu ainsi découvrir le monde de la BD, lui qui l’observait jusque-là de bien loin. Nous avons rencontré ce jeune auteur très prometteur, dont le dessin ne reste jamais longtemps figé et rappelle les splendides créatures de Pixar.

Bonjour Gijé, c’est avec un fameux premier album que nous faisons votre connaissance. Si mes informations sont bonnes, la bande dessinée, ce n’était pas la voie la plus évidente.

Gijé : En effet, avant, je travaillais dans l’animation, dans un studio pour lequel je faisais des storyboards, j’avais des casquettes différentes. Avant de faire une formation en animation traditionnelle avec un BTS (brevet de technicien supérieur) au Luxembourg, j’avais suivi trois ans d’illustration à Saint-Luc Liège. Je faisais de la peinture, j’apprenais à raconter une histoire en une image mais sans formation spécifique en termes de BD.

© Gijé

Peut-on dès lors dire que vous êtes un touche-à-tout ?

Gijé : Ça me convient ! En tout cas, j’aime être polyvalent. La raison première, c’est ce milieu artistique dans lequel il est bien difficile de trouver du travail. Alors, pour moins galérer, mieux vaut avoir plusieurs cordes à son arc. Mais la BD, j’y suis vraiment arrivé par surprise !

© Gijé

C’est-à-dire ?

Gijé : Un dessin posté sur les réseaux sociaux. Un gâteau d’anniversaire sur une table et que se partageaient un père et sa fille. Et sur le mur, le portrait d’une femme. L’imagination nous faisait dire que c’était la femme de cet homme, la mère de cette petite fille, trop tôt disparue. Les partages aidant, cette illustration est tombée dans les mains de Bénédicte, alias Carbone. Elle était de Perpignan, moi de Paris, on ne se connaissait pas du tout.

© Carbone/Gijé chez Dupuis

Mais son imagination a été titillée et il n’a pas fallu longtemps pour qu’elle me contacte avec un projet BD. Sur un monde fantastique. J’ai réalisé quelques essais, on a monté un dossier de présentation à quelques maisons d’édition et Dupuis s’est montré très intéressé et enthousiaste. Ensuite, tout a été vite, le contrat et la réalisation de l’album. J’avais encore un pied dans l’animation, j’ai eu du mal à l’en retirer. J’ai continué à mi-temps au studio avant de me consacrer intégralement au dessin, les derniers mois. Là, j’ai encore un pied dans chaque monde, avec quelques missions quand j’ai le temps.

Laurence : C’était le début d’une grande aventure. Quand Carbone – à qui j’avais refusé un projet – m’a envoyé ce projet avec les illustrations de Gijé, j’ai complètement craqué, tout de suite. Mes maîtres ultimes en matière d’histoires, c’est Pixar, avec ces fables à double-lecture, des thèmes très forts où émerge la poésie. Et ça rejoint l’ADN de Dupuis, de ce qu’on considère être du tout public. Et cette histoire correspondait à ça. Il y a du Pixar chez Gijé, c’est beau mais il garde sa vivacité. Et c’est renforcé par sa technique particulière sans encrage.

© Carbone/Gijé chez Dupuis

Gijé : Je ne fais pas d’encrage, je ne sais absolument pas en faire. Du coup, j’ai trouvé la parade et j’utilise le storyboard comme un repère pour placer mes formes et mes couleurs quand je peins. Après quoi, je supprime mon calque storyboard pour qu’il ne reste que la couleur, au final. J’esquive les problèmes mais, finalement, ça me permet d’être plus spontané dans ma mise en couleur. Ça me donne aussi l’impression que le dessin est plus vivant. Aussi par ces imperfections ou son imprécision.

© Carbone/Gijé chez Dupuis

Et la transition ?

Gijé : Ce sont des modes de fonctionnement totalement différents. Réaliser une BD, je ne m’en sentais pas du tout capable. Ce n’est pas mon milieu, ni mes codes et références. Mais, finalement, le passage s’est fait en douceur et je me suis rendu compte que certaines tâches, je les réalisais déjà dans l’animation. Le storyboard, c’était un peu le découpage, finalement. Pareil pour les couleurs, les ambiances. J’avais le bagage pour que la transition s’opère délicatement.

Et votre dessin ne demande qu’à s’animer !

Gijé : Ah, c’est gentil ! Mais, il y avait une constante, j’avais tendance à trop découper les planches, comme si des petits fantômes d’animation me hantaient, des tics face à un dessin condamné à se figer.

© Gijé

Se figer, mais pas de trop. Avec des traces de cinéma dans la gestion des plans. Dans cette alternance de grandes illustrations et de plein de petites cases.

Gijé : C’est sûr, j’éprouve beaucoup de plaisir à imaginer des grandes images, ce qui permet de bien les travailler. Comme la séquence où le lecteur découvre l’herboriste de Pandorient dans son atelier, une jungle emplie de plantes et papillons. C’est certain, je bosse plus sur ces rares cases pour leur donner de l’expression, du mouvement, que le rendu soit « impressionnant ». Après, j’ai essayé de faire un chemin de cases, de plans, pour aider au maximum le lecteur à entrer dans ce monde parallèle.

© Carbone/Gijé chez Dupuis

Et dans votre dessin, vous gardez les échafaudages, les traits de construction. On voit le boulot.

Gijé : Oui, puis, je me suis souvent vu reprocher lors de mes études de ne pas toujours être propre et précis. Avec cet album, je voulais faire ce que je voulais, sans contrainte et cultiver quelque chose d’un peu crado, de spontané en tout cas. D’éloigner la perfection.

Avant d’entrer un peu plus dans l’histoire de cet album, que vous évoque le terme « boîte à musique » ?

Gijé : De la poésie. C’est le genre d’objet dont se dégage une musique mélodieuse, un peu triste peut-être. Et je trouve que Carbone a vraiment trouvé un nom qui corresponde bien à l’histoire, un côté triste mais aussi une douceur, une légèreté, du merveilleux.

© Carbone/Gijé chez Dupuis

Et une manière d’évoquer des sujets graves et parfois vus comme tabous pour les enfants en jeune âge.

Gijé : Et, finalement, ce n’est pas une mauvaise chose de les aborder. Il faut juste trouver une manière de raconter qui change le rapport face à ses sujets sensibles et en adéquation avec l’âge du lecteur.

Vous avez parfois dû freiner pour ne pas être entraîné dans quelque chose de trop sombre ?

Gijé : Pas tant que ça, c’est resté très spontané avec, comme je le disais, l’objectif que tout ne soit pas tout brillant, tout propre. Qu’il y ait un côté crasseux, une patte.

Après, c’est sûr que Pandorient, ce n’est pas juste un monde magnifique. Même si les plus moches ne sont pas forcément les plus méchants.

© Gijé

Le fantastique, c’était déjà votre dada avant cette histoire ?

Gijé : C’est l’un des thèmes qui me parlent le plus, j’ai grandi avec ces histoires. C’est ce que j’aime le plus : créer des personnages atypiques, étranges. Des animaux avec des corps humains. Ne pas rester terre à terre.

Au Pays d’Eden, fresque réalisée pour un centre de soins pour enfant à Redange au Luxembourg ©Gijé

Au Pays d’Eden, fresque réalisée pour un centre de soins pour enfant à Redange au Luxembourg © Gijé

Et ça a influencé l’histoire de Carbone ?

Gijé : Disons qu’à la base, Pandorient devait être une copie du monde réel, sans rien de fantastique. J’ai donc proposé à Bénédicte d’y allier un côté fantasy. Elle ne s’en sentait pas capable mais au final, elle y a réussi.

Avec un côté Alice qui, il me semble, fait son grand retour dans pas mal de récits ces derniers temps, non ?

Gijé : Je ne sais pas. Mais, cela s’explique sans doute, notamment, par le fait que tout le monde aime se rappeler les contes, les premiers rêves. Ça fonctionne sur moi en tout cas. Après, en dessiner une histoire, c’était un coup de poker. Mais les retours sont bons donc je suis encore plus content.

© Carbone/Gijé

Et le fait d’avoir fait du charac-design, ça aide dans la création et les mouvements des personnages de BD ?

Gijé : Assurément ! Quand je crée un personnage, mes réflexes d’animateur reviennent à la charge. Il ne s’agit pas juste de savoir si un personnage sera gentil ou méchant. C’est plus profond. J’ai ce besoin de les enrichir même si ça ne sautera pas aux yeux dans la bande dessinée ou même que ça ne se verra pas. Mais je dois creuser et créer leur personnalité. Un personnage méchant qui, au fond de lui, est en réalité gentil, je pars du fait que cela doit se voir au fond de lui, dans son regard, ça manière de bouge.

© Gijé

Vous remerciez Laurence, votre éditrice, pour son optimisme, c’est-à-dire qu’il y a eu des passages plus compliqués ?

Laurence Van Tricht (l’éditrice): Gijé maîtrise son art. Mais le plus dur fut de respecter les délais. Il a cru qu’il n’y arriverait pas.

Y’a-t-il pour autant eu des frustrations, une fois arrivé dans la BD ?

Gijé : Non, bien au contraire. Ce travail me correspond. Dans l’animation, on a beau faire partie intégrante du processus, on est membre d’une équipe, et le travail final n’est pas complètement nous. Ici, le résultat du travail, du dessin, de la couleur, même s’ils sont figés, c’est nous.

Travail de charac-design du balayeur pour le court-métrage Long live New York de Cédric Witz pour la sensibilisation au don d'organe © Gijé

La force de la BD ?

Gijé : L’imagination à laquelle elle donne toute sa puissance. La musique de la Boite à musique, par exemple, elle est cent fois plus belle en bande dessinée, même sans le son. On joue avec les codes, le lecteur comprend qu’elle magnifique et ne risque pas d’être déçu puisqu’il va imaginer la plus belle mélodie qui soit. Le langage est différent. Ce qu’on décide ou pas de montrer, également.

Autre grande première, le festival d’Angoulême !

Gijé : Ah oui, une grande première pour le tout neuf auteur de BD que je suis. Mon regard s’enrichit dans un milieu que je ne connais pas vraiment. Maintenant que je suis rentré dans cette chaîne, j’apprends plus qu’autre chose, ce monde s’ouvre à moi.

© Carbone/Gijé chez Dupuis

Laurence : Gijé est bien trop modeste pour le dire, mais face à de gros concurrents, c’est La boîte à musique qui a fait les meilleures ventes du stand Dupuis. On y croit beaucoup, tout fonctionne et on a envie d’aller loin.

Et votre culture bd, alors, de quoi se compose-t-elle ?

Gijé : Des mangas de ma jeunesse, par exemple, les Dragon Ball qui furent mes premiers livres. Urasawa et ses découpages magnifiques. J’essaie d’apprendre par les grands maîtres, en fait, tout en étant un peu en oppositions, l’efficacité de certains passe par la simplicité, moi, j’ai l’impression de toujours devoir rajouter énormément de choses pour faire passer tout ce que je veux.

Illustration © Gijé

Quelle est la suite, maintenant ?

Gijé : Le tome 2, en novembre. Avec ce besoin d’être plus ambitieux : il y a des promesses à ne pas trahir.Le lecteur va en savoir plus sur Pandorient.

Y’a-t-il déjà un nombre de tomes prévus ?

Gijé : Il y a du travail, en tout cas, et je me laisse aller. Il y aura des fins ouvertes et ambigües, laissant la porte ouverte. Carbone a déjà des idées pour le tome 6, en tout cas. Pour le reste, on verra, cela dépendra du succès de la série.

© Carbone/Gijé chez Dupuis

Avec déjà une réimpression, c’est plutôt bien parti !

Gijé : C’est incroyable, on ne s’y attendait absolument pas.

Laurence : Mais on y croyait dur comme fer, Dupuis était à fond derrière le projet, avec un gros boulot marketing, un suivi dès les work in progress. Notre carte de voeux, c’était la Boîte à musique. C’est génial et mérité face à un auteur qui s’émerveille de tout et possède autant de fraîcheur par rapport à d’autres qui, après pas mal d’albums, ont tendance à ronchonner.

Propos recueillis par Alexis Seny

Série : La boîte à musique

Tome : 1 – Bienvenue à Pandorient

Scénario : Carbone

Dessin et couleurs : Gijé (Page Facebook)

Genre : Aventure, Fantasy

Éditeur : Dupuis

Nbre de pages : 56

Prix : 12 €

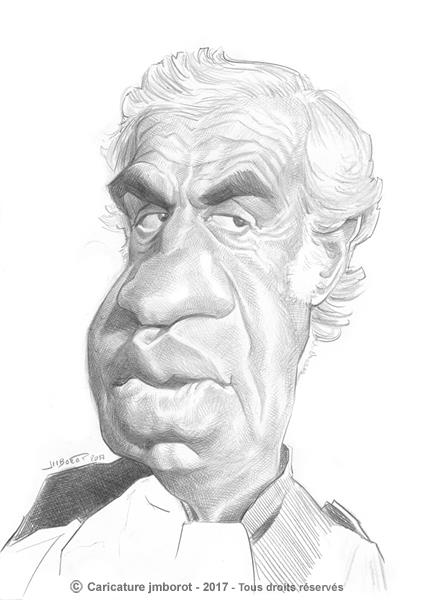

Il cause de plus en plus, il fume mais il flingue aussi, en roi de la gâchette des meilleurs westerns ou des polars incisifs qui font son monde, Philippe Chanoinat. Regorgeant de projets, mêlant BD et cinéma sans modération et partant toujours de plus belle à l’aventure, celle qui mène aux frontières du réel et de l’horreur parfois, Philippe Chanoinat est aussi un auteur patrimonial, un défenseur sans peur et sans reproche qui s’attaque cette (nouvelle) fois à Pagnol et à Belmondo, en bons mots et en caricatures.

Bonjour Philippe, une nouvelle fois, c’est dans le cinéma de papa que vous nous emmenez à travers deux albums revenant sur l’art de Belmondo et celui de Pagnol. Caricatures à l’appui. Vous n’en aurez donc jamais fini de parler de cinéma ? Trouverez-vous toujours plus à dire sur le cinéma d’autrefois que celui d’aujourd’hui ?

Tout d’abord bonjour et merci de vous intéresser une nouvelle fois à mon travail et à celui de mes complices. Je n’aime pas cette expression « cinéma de papa » car elle a été employée par un aéropage de nuisibles pour critiquer le cinéma populaire. D’ailleurs, on ne parle plus de ces cons prétentieux alors qu’il n’y a pas une semaine où un film de Georges Lautner ne passe à la télévision. J’ai la prétention d’être un homme ouvert et s’intéressant à beaucoup de choses, mais je dois avouer qu’aujourd’hui le cinéma ne me procure que très rarement du plaisir. Heureusement qu’il y a un nombre infernal de supers séries. Comme je suis passionné par le cinéma, oui, j’ai toujours envie d’en parler, et encore plus de la musique.

© Chanoinat/Borot chez Glénat

Qu’est-ce qui fait le cinéma de Pagnol et celui de Belmondo ? Que vous évoquent ces seuls deux noms ?

Le cinéma de Pagnol est très atypique, c’est le sud de la France qui est à l’honneur, avec sa truculence et sa roublardise bonne enfant. Quant à Belmondo, c’est un physique, une voix, une manière de bouger, de s’exprimer, c’est plusieurs dizaines de films que j’adore. Un talent énorme.

Quelle a été votre porte d’entrée sur ces univers ? Le premier souvenir qui vous vient ?

Le clan des siciliens que j’ai vu à sa sortie avec mon papa, mon oncle Bernard et mon grand-père. Un souvenir chargé d’émotion, mon père et mon grand-père n’étant plus là. Ce jour-là, le petit garçon que j’étais est tombé raide dingue de ce film et de ses acteurs. Ensuite, j’ai découvert tout le reste. Avant ce grand moment, je peux parler de séries télé comme Au nom de la loi ou Thierry la fronde et des films d’Errol Flynn ou de Gary Cooper que je voyais aussi à la télévision et que j’adorais.

Pagnol, Belmondo, mais aussi tous ceux qui les entourent, ce sont des membres de votre famille ?

Belmondo, oui, sans hésiter, il est pour moi l’un des plus grands artistes français et je peux voir et revoir ses films toujours avec le même bonheur. Pagnol c’est différent, c’est la culture du sud et ce n’est pas la mienne. Par contre, j’aime son œuvre et je me régale en revoyant certains de ses films. Ma famille, c’est Georges Lautner, Michel Audiard, Henri Verneuil, Gilles Grangier, Jean Gabin, Lino Ventura, Alain Delon, Bernard Blier et beaucoup d’autres, pour la France. En ce qui concerne le cinéma étranger, Il y a John Wayne, Richard Widmark, John Ford, Raoul Walsh, Charles Bronson, Sergio Leone et là aussi il y en a tellement !!!!

Comment expliquez-vous qu’ils soient devenus des monstres sacrés ?

Le talent et le charisme, ce n’est pas plus compliqué.

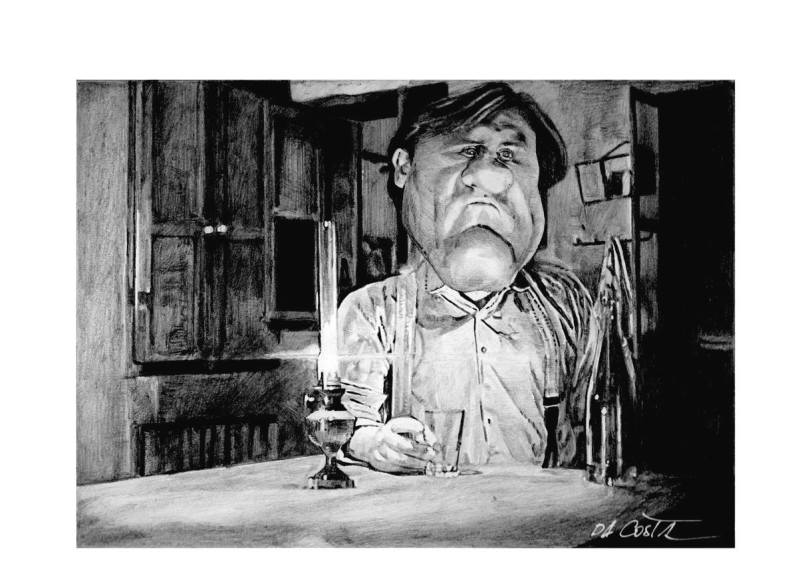

Jean de Florette

© Chanoinat/Da Costa chez Glénat

Finalement, ces deux monstres sacrés ne se sont jamais rencontrés. Un rendez-vous manqué ? Belmondo n’aurait-il pas eu sa place dans l’univers de Pagnol ? Aurait-ce été le cas si Pagnol avait vécu un peu plus longtemps ?

Belmondo a tellement de talent qu’il est capable de tout jouer, alors pourquoi pas dans du Pagnol. La rencontre ne s’est pas faite, mais il y a tellement de choses qui n’ont pas vu le jour, j’aurais adoré une rencontre entre Belmondo et John Wayne.

© Chanoinat/Borot chez Glénat

Les fréquenter, c’est aussi une manière de nous mettre en contact avec d’autres comédiens de légende. Raimu, Fernandel, Ventura, Rochefort mais aussi des « oubliés » comme Pierre Brasseur, Pierre Larquey ou Pierre Fresnay. Le temps est ingrat et sélectif. Ces acteurs ne méritaient pas d’être oubliés, n’est-ce pas ?

Ce n’est pas moi qui vais te dire le contraire, j’adore tous ces gens dont on ne parle plus, mais je sais que nous sommes encore nombreux à les apprécier et à regarder leurs films. Aujourd’hui, la télévision est un désastre, avec la télé-réalité où on montre des décérébrés vulgaires en train de s’insulter, des émissions avec des donneurs de leçons, les procureurs du politiquement correct, tout ça me file la gerbe. On vit une époque où la censure n’a jamais été aussi traumatisante depuis que je suis né. L’apologie de la bêtise, de la médiocrité et de la méchanceté sans humour.

Puis, il y a Minos, Adalbert-Maria Merli dans Peur sur la ville, dont vous dites que c’est l’un des psychopathes les plus effrayants du cinéma français ! Pourquoi ? Vous nous en parlez ?

Il suffit de regarder le film Peur sur la ville, ce mec est effrayant ! C’est un tueur en série complètement possédé par sa quête destructrice. C’est un assassin qui ne possède aucune pitié, persuadé d’avoir raison, un fou dangereux. Henri Verneuil, en réalisant son film, a su tirer le meilleur de son comédien, ça ne doit pas être simple de se glisser dans la peau d’un tel psychopathe.

Pour vous accompagner dans ce parcours chronologique des œuvres les plus marquantes de ces deux ténors de la pellicule, vous avez fait appel à deux compagnons de route : Borot pour Belmondo, Da Costa pour Pagnol. Comment cette collaboration s’est-elle passée ? Étiez-vous directif sur les images et représentation de scènes emblématiques que vous évoquiez ? Le style de Da Costa était une évidence pour dessiner Pagnol & CO ? Pareil pour Borot et Belmondo ?

Tout d’abord, avec Jean-Marc Borot, on s’est rencontré il y a quelques années et nous avons sympathisé, il avait entendu certaines conneries sur moi et n’en n’a pas tenu compte et nous sommes devenus amis. Il a comme moi un caractère bien trempé et, pourtant, notre collaboration se passe très bien. Nous ne nous sommes pas encore entre-tués. C’est un vrai plaisir de bosser avec lui, talentueux, efficace, concerné, motivé et ami fidèle. Nous préparons un album sur les Tontons Flingueurs que nous allons éditer nous-mêmes. Comme ça, on fera ce livre comme nous voulons vraiment.

Le professionnel © Chanoinat/Borot chez Glénat

Par respect pour les albums que nous avons fait et notre longue collaboration, je ne dirais rien sur Da Costa, mais le Pagnol, à moins d’un miracle, était le dernier que nous faisions ensemble.

Qu’est-ce qui fait qu’après tant d’années vous pouvez (et vous n’êtes pas le seul) revoir les films de ces deux as toujours avec autant de plaisir ?

Le plaisir toujours intacte, inaltérable !

Certains films sont parfois recolorisés, cela vous gêne-t-il ? Ou cela apporte-t-il un plus ?

Oui, ça me gêne qu’on restaure les films. C’est génial. Par contre qu’on les recolorises, c’est juste de la merde ! Un manque de respect à ceux qui ont fait ces films ! Vous allez me dire que certains n’avaient pas le choix à cause des budgets…

Marius © Chanoinat/Da Costa chez Glénat

… ou que la technologie ne le permettait pas ?

Oui, certes, mais ils ont été tournés comme ça et je ne vois pas l’intérêt de changer, tout ça pour plaire à des branleurs incultes qui ne supportent pas le noir et blanc.

Certains chroniqueurs, critiques ont dégommé sans prendre de pincettes certains films que vous revoyez sans modération ? Vous leur répondez en bonne et due forme, avec la verve qu’on vous connait, sans mâcher vos mots ! On ne vous changera pas ?

Mais pourquoi voudriez-vous que je change !!! Il n’en n’est pas question, j’ai certainement évolué en vieillissant, changé d’avis sur certaines choses, mais globalement, je reste celui que je suis et ça me va très bien. Je suis connu pour avoir une grande gueule et être ingérable. Ma version à moi est différente, je suis un mec cool mais je n’accepte pas qu’on me fasse croire que la merde à le goût du chocolat et vive versa. (rires)

La gloire de mon père © Chanoinat/Da Costa chez Glénat

Je remarque qu’on n’aime pas les gens qui disent les choses et ne se laissent pas casser les pieds, alors pour les dénigrer, on essaye de les faire passer pour des types infréquentables, ingérables, un peu cons. Faut savoir que les gens qui pensent ça de moi sans me connaître sont des imbéciles et qu’ils ne courront jamais aussi vite que je les emmerde. D’ailleurs qu’ils viennent me dire ça en face qu’on rigole.

On vit une époque où les les faux culs sont rois. La médiocrité et le nivellement pas le bar, c’est pratique de rendre les gens abrutis, ils sont plus faciles à diriger. Et pour finir là-dessus je dirais que j’ai plein de gens autour de moi qui m’aiment et m’apprécient et c’est le principal.

L’héritier © Chanoinat/Borot chez Glénat

Cela dit, avant vous, Jean-Paul Belmondo s’était fendu d’une « Lettre aux coupeurs de têtes » face à des journalistes unis qui avaient achetés une demi-page de pub dans Le Monde pour dire, en substance, que L’as des as volait ses spectateurs au film de Demy, Chambre en ville. Fallait pas le fâcher Bébel, hein ?

Belmondo n’est pas du genre à se laisser marcher sur les pompes. À une époque, il aimait coller des bourre-pifs à ceux qui lui pétaient les noix. Quant à cette triste affaire, c’est encore une fois le fait d’une bande d’incapables qui se sont crus très malins, mais Bébel les a renvoyé au terminus des prétentieux.

Cela dit, vous n’êtes pas tendre non plus envers la production cinématographique actuelle. Rien ne vous a donc séduit ces dernières années dans le cinéma français ?

Pourquoi je serais tendre avec des nombrilistes suffisants qui, avec nos impôts, font des films sociaux où l’on passe son temps à cracher à la gueule des gens « normaux » en faisant l’apologie de Che Guevara en pâte à modeler, de dealers et autres parasites. Ou alors des comédies débiles qui feraient passer Max Pecas pour Georges Lautner.

Le doulos © Chanoinat/Borot chez Glénat

Après, il reste parfois des choses vraiment bien, comme ce que fait Dupontel. Ou Olivier Marchal. Et quelques autres. Dans le cinéma américain, il reste plus de bonnes choses, mais beaucoup moins qu’avant. J’adore le cinéma anglais, par contre.

Voyez-vous quand même certains comme dignes successeurs/héritiers de Pagnol ? Et de Belmondo ? On parlait beaucoup de Jean Dujardin, tout un temps.

Non, chaque artiste a sa propre personnalité et son propre talent et personne ne peut prétendre à remplacer qui que ce soit, après il peut y avoir des filiations.

Attention, ça se corse ! Si vous ne deviez ne choisir qu’un film de Pagnol et Bebel ?

Ben non, je ne te demande pas à choisir entre ta femme et un de tes enfants ! Hahahaha !

Manon des sources © Chanoinat/Da Costa chez Glénat

Et le pire film ?

Pour quoi faire ? Concernant ces gens je ne préfère ne parler que de ce que j’aime, j’ai trop de respect pour eux pour les dénigrer sur un ou plusieurs films, même si ces derniers existent certainement.

Dans cet album, vous sélectionnez Pierrot le fou, mais pas par goût personnel. Pourquoi ?

Nous étions deux à concevoir cet album plus le directeur de collection, j’ai tenu compte de leurs avis, même si je n’étais pas enthousiaste. J’ai essayé de trouver ce que je pouvais aimer dans les deux films de Godard.

Belmondo peut tout jouer, vous l’affirmez haut et fort. Mais, pour vous, quel fut son rôle le plus inattendu ?

Pour moi aucun, comme je le disais plus haut, il est capable de tout jouer, après c’est vrai qu’en curé dans Léon Morin, on est loin du Bébel virevoltant, mais c’est aussi pour ça que je l’aime.

100 000 dolars au soleil© Chanoinat/Borot chez Glénat

Aussi, ce n’est que tard qu’il a tourné avec votre second papa, Georges Lautner. De quoi donner cinq films mémorables. Pourquoi ne se sont-ils pas rencontrés plus tôt ?

C’est une bonne question, mais je n’ai jamais abordé le sujet avec Georges, donc je ne répondrais pas, pas envie de dire une connerie ou de raconter n’importe quoi.

Quel est pour vous le réalisateur qui a tiré le mieux profit de Belmondo ?

Il n’y en a pas un mais plusieurs, Melville, Verneuil, Lautner et d’autres.

Belmondo faisait ses cascades seul, des anecdotes là-dessus ? J’imagine qu’en ce temps-là, c’était nettement moins sécurisé et plus dangereux que lorsqu’un Tom Cruise fait ses cascades seul dans les années 2000 et 2010, non ?

Il y avait beaucoup de sécurité autour des scènes de cascades et des types comme Rémi Julienne étaient des vrais professionnels, mais il y avait quand même une part de danger. Aujourd’hui, il y a beaucoup d’effets spéciaux, donc beaucoup moins de risques. J’aime bien l’acteur Tom Cruise, Il a joué dans de très grands films.

Le magnifique © Chanoinat/Borot chez Glénat

« Amuse-toi, ça empêche de mourir », une phrase issue de Cartouche qui est devenue votre devise ? Vous nous la recontextualisez ?

J’ai passé ma vie à essayer d’être heureux, parfois avec succès. Aujourd’hui, je me sens bien, je côtoie le bonheur et, malgré plein de choses qui m’énerve, je suis heureux. Je ne me suis jamais pris au sérieux et j’ai toujours abordé les choses avec humour, même les plus dures. Il y a quelques moi, à l’enterrement de mon Papa, j’ai dit aux croque-morts de le surveiller dans son cercueil pendant la cérémonie, car le connaissant, il était capable de se faire la malle. Ma façon à moi de combattre la tristesse qui s’était infiltrée à l’intérieur de mon cœur et qui me rongeait.

Votre album se termine sur l’Inconnu dans la maison, sorti en 1992. Les films de Belmondo sortis après n’ont pas trouvé grâce à vos yeux pour ce livre ? Moins intéressants ?

D’autres films auraient pu figurer dans ce livre, mais c’est un manque de place. Après L’inconnu dans la maison, il y a de belles choses.

L’inconnu dans la maison © Borot

Comme ?

Je dirais Une chance sur deux de Patrice Leconte, le plaisir de retrouver Bebel et Delon ensemble. Certainement pas le meilleur film de Leconte (j’adore ce réalisateur) mais j’ai passé un bon moment. J’aime bien aussi Les Misérables de Lelouch et Les Acteurs de Blier.

Il se murmure que Jean-Paul Belmondo jouera un dernier rôle chez Fabien Onteniente. Excité ou plutôt horrifié ?

Pour l’instant, je ne détiens aucune information, et puis si les murmures de ceux qui murmurent dans un murmure s’avèrent exactes, on jugera sur pièce. Onteniente fait du cinéma grand public et, dans sa filmographie, il y a quelques trucs sympas.

Dans un autre genre, vous avez signé, sur le même principe, Il était une fois Sergio Leone, sorti en octobre dernier. Que pouvez-vous nous en dire ? Le western, c’est aussi votre dada ?

C’est tout simplement mon genre cinématographique préféré. Le Leone est un album superbe et hors éditeur classique. J’en suis très fier, mais apparemment il n’intéresse pas grand monde. Ce n’est pas grave, au moins il fait plaisir à quelques fans de ce grand réalisateur et c’est le côté positif de la chose, mais je suis déçu.

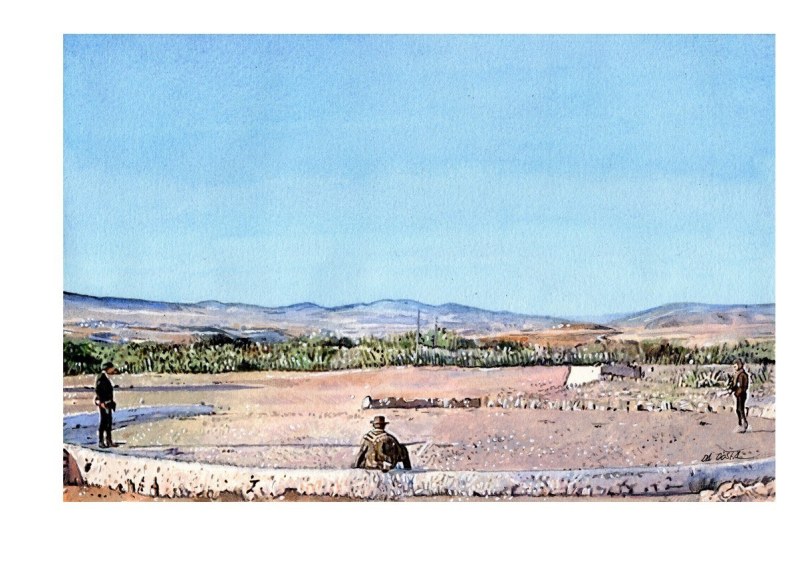

Le bon la brute et le truand © Chanoinat/Da Costa aux Éditions Bourguet-Gachon

Quitte à pousser l’amusement plus loin, vu votre amour pour le cinéma, n’avez-vous jamais voulu passer sur grand écran ? Réaliser un film ?

Bien sûr, mais c’est trop compliqué. C’est un milieu très fermé, je n’ai pas le bon carnet d’adresses, je ne suis pas comme certains prêts à baisser mon froc et à accepter n’importe quoi. Et puis, aurais-je le talent pour le faire ?

Aujourd’hui, au cinéma, on peut tout faire avec les effets spéciaux ! L’avantage de la BD c’est qu’on peut aussi tout faire… mais avec un tout petit budget.

© Chanoinat/Da Costa aux Éditions Bourguet-Gachon

En attendant, les films vous les réalisez en BD. Il y a eu trois tomes de Raoul Fracassin, Le réseau Mirabelle, des séries en stand-by malgré leur succès. Qu’est-ce que c’est que cette affaire ?

Je n’ai pas la langue de bois, mais pour l’instant j,e ne dis rien, j’attends des réponses et quand je les aurai, crois-moi, tu seras prévenu. Je n’aime pas les polémiques inutiles, là il y aurait beaucoup à dire mais j’attends. Je peux juste te dire, pour l’instant, que quoi qu’il arrive, il y aura un Fracassin 4. Nous bossons déjà dessus et nous le publierons nous-mêmes si on ne nous laisse pas le choix.

© Chanoinat/Loirat aux Éditions Jungle

L’actu immédiate, c’est cette immersion dans l’univers de Verne pour Deux ans de vacances. Jules Verne, ça c’est encore un univers passionnant, non ? Pourquoi cette histoire ? Pour ce faire, avec Frédéric Brrémaud, c’est un nouveau venu qui va poser ses dessins sur vos mots : Hamo. Pourquoi lui ? Comment vous êtes-vous trouvés ?

C’était un vieux rêve d’adapter ce roman de Jules Verne, c’est fait et je suis très content. J’ai reçu le tome 1 et je dois avouer que Glénat a fait du bon boulot au niveau de la maquette. Tu vois, je sais aussi dire les choses quand je suis content et j’aimerais que ce soit tout le temps comme ça. C’est Fred Brremaud qui a vendu le projet chez Glénat et le directeur de collections nous a proposé Hamo, choix judicieux. C’est un dessinateur talentueux et je suis content de son travail. Son style convient vraiment bien avec Deux ans de vacances. Hamo a su parfaitement retranscrire notre scénario et le livre de Verne. Un dessin à la fois moderne, tout en restant classique !

Face à un tel roman, que fait-on ? On essaie de moderniser un peu ? Ou, au contraire, la matière première est toujours autant moderne et ne vieillit pas ?

Fred et moi avons respecté l’esprit de Verne et avons apportés notre griffe à son roman. Son roman est toujours aussi moderne, mais sa manière de décrire les choses pendant des pages n’était pas envisageable en BD. Même en 3 tomes. Alors nous avons fait comme on le sentait.

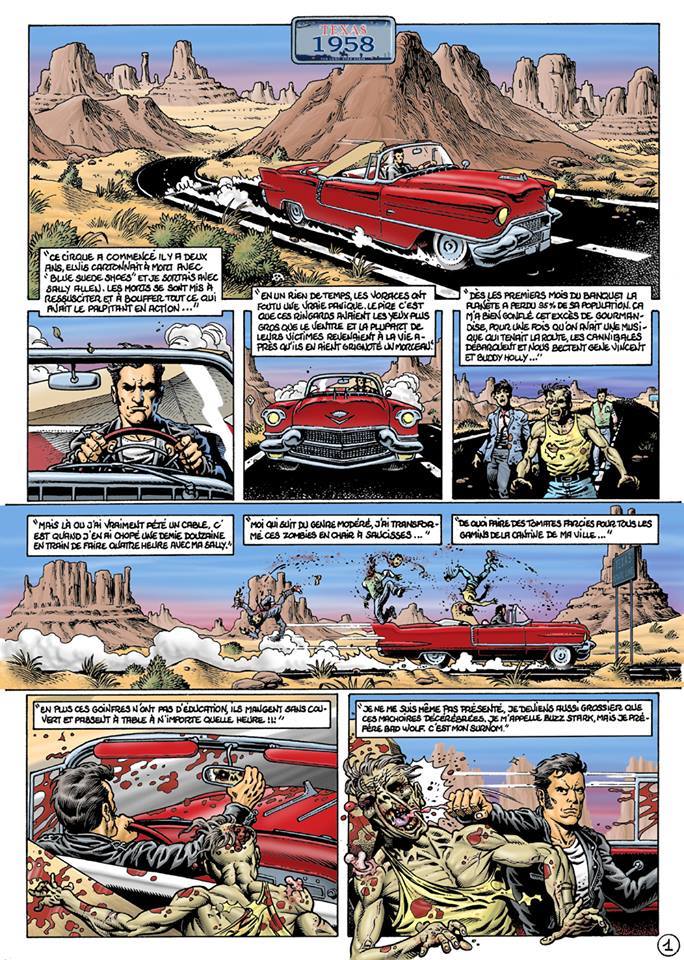

Sinon, l’avenir s’annonce radieux et fourmillant de projets avec Jean-Marc Borot, Bob Garcia, Philippe Loirat, l’éternel complice Frédéric Marniquet, Fabrice le Henanff, David Verdier, Pascal Badré, l’insolent Djony Rubio… Ça en fait du boulot. Il va être question, je vous cite : « de tontons, de mystère à L’île d’yeu, de zombis, de flingueurs qui jouent les revenants, de disparus à St Agil, de Sherlock Holmes etc…! » Vous nous en dites un peu plus ?

Oui, beaucoup de projets, dont une grosse partie sera auto-produite : c’est de plus en plus compliqué de signer chez les éditeurs et comme nous avons envie de bosser sur des choses qui nous plaisent, on va faire comme ça. Comme je disais un Fracassin 4, un album sur Sherlock Holmes avec trois nouvelles, dont deux seront traitées en BD, ce sera un beau bouquin sur l’univers de Holmes.

Une BD d’aventure sur l’Île d’Yeu dans l’esprit Tif et Tondu ou Gil Jourdan, un one shot d’horreur avec des zombies sur une île au large de la Bretagne, un polar dans le Berry avec un tueur au rasoir.

Et avec votre pote Thierry Olivier vous avez toujours votre « Rocker Lycanthrope sous le coude ». Kezaco ?

Une BD qui se passe dans les années cinquante avec un bad boy qui se transforme en loup-garou, il est accompagné par une femme-vampire qu’il trimballe dans un cercueil à l’arrière de sa Cadillac, on va y croiser une horde de zombies, des tueurs, des chasseurs de vampires, etc. Ça va dépoter ! Le projet est chez un éditeur et on attend sa réponse.

© Chanoinat/Olivier

Il y du Pierre Very (L’assassinat du Père Noël, Les disparus de St Agil) dans l’air, aussi ?

Noël Very son fils doit venir à la maison quelques jours en février pour que nous parlions d’adapter certains romans de son papa en BD. Il est emballé et, moi, c’est un rêve, en particulier Les disparus de Saint-Agil ! j’ai proposé ça à un directeur de collection qui m’a répondu que pour lui ce n’était pas culte. Du coup, au lieu de perdre mon temps, je vais trouver un moyen de l’éditer moi-même.

Et, cerise sur le gâteau, un (premier) roman ? Sur quoi ?

Un polar très violent, dans mon style, avec des dialogues malfaisants, une charge contre le politiquement correct sur fond de réseau pédophile. Mais, là, il va falloir être patient car j’en ai pour un moment.

Bon ben, on va vous laisser travailler à tout ça, alors! Au boulot !

Propos recueuillis par Alexis Seny

Titre : Pagnol fait son cinéma

Recueil, Anthologie

Textes : Philippe Chanoinat

Dessin : Charles Da Costa

Genre : Cinéma, Caricature

Éditeur : Glénat

Nbre de pages : 64

Prix : 15€

Cinq branches de coton noir, ça peut paraître bien maigre pour tenir la route dans une histoire qui fait des kilomètres, traverse des décennies et fait couler le sang. Car l’héroïsme en est fait, malheureusement. Et celui que nous content avec brio Yves Sente et Steve Cuzor dépasse de loin le simple but d’un être humain mais celui d’une nation qui continue de s’éparpiller malgré la guerre qui exigerait que tout le monde soit soudé. C’est une aventure qui dépasse aussi le simple courage et la mortalité que nous propose le duo. Rencontre dans l’ombre du Stars and Stripes. Le tout premier du nom.

Bonjour à tous les deux. Avant toute chose, face à un nouvel album de BD, deux choses nous saisissent, la couverture et le titre. Et pour le coup, le titre que vous avez trouvé est fameux, énigmatique et pourtant si symbolique des 150 planches dans lesquelles nous allons nous immerger.

Yves Sente : Pourtant ce n’était pas mon premier titre. Le premier fut refusé. Sur le chemin du retour à Bruxelles, j’ai eu cinq heures et, sous la pression, j’ai accouché de ce deuxième titre, et sa symbolique, notamment l’esclavage. Je suis content de l’avoir trouvé.

Et le premier titre, quel était-il ?

Yves Sente : Un titre plus coup de poing : l’étoile nègre, par analogie à l’étoile juive pendant la Seconde Guerre Mondiale. Ça n’est pas passé auprès de l’éditeur qui avait peur des procès d’intention que feraient les lecteurs en voyant le livre et sans même prendre la peine de l’ouvrir.

© Sente/Cuzor chez Dupuis

Et malheureusement, tout aussi formidable le titre soit-il, on ne peut que comprendre ces craintes à l’heure de l’emporte-pièce et du tohu-bohu polémique reposant souvent sur trois fois rien.

Yves : Mais ça ne m’a pas dérangé de changer, je ne voulais pas la jouer provoc’ et n’ai pas eu de regret. Pour tout dire, Il s’appelait Ptirou n’était pas non plus mon premier titre. Les premiers titres ne sont pas toujours les meilleurs !

Comment vous êtes-vous rencontré tous les deux ?

Steve Cuzor : Un scénario qui est tombé dans ma boîte mail, envoyé par Reynold Leclercq, éditeur chez Casterman. Ça m’a très vite parlé et on s’est fixé un rendez-vous en Bretagne, à Rennes, où Reynold et Yves ont débarqué.

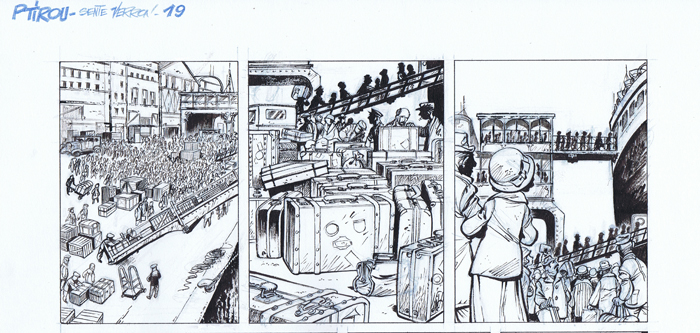

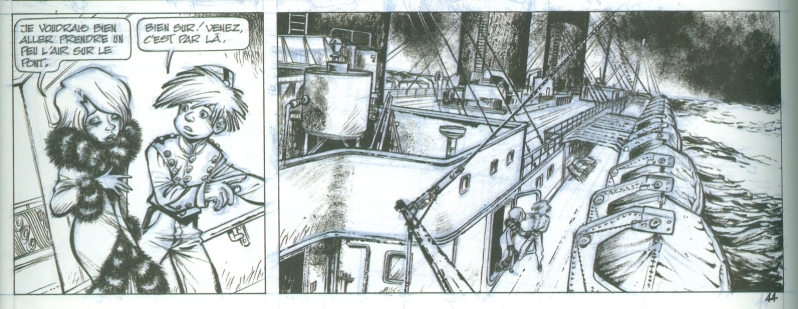

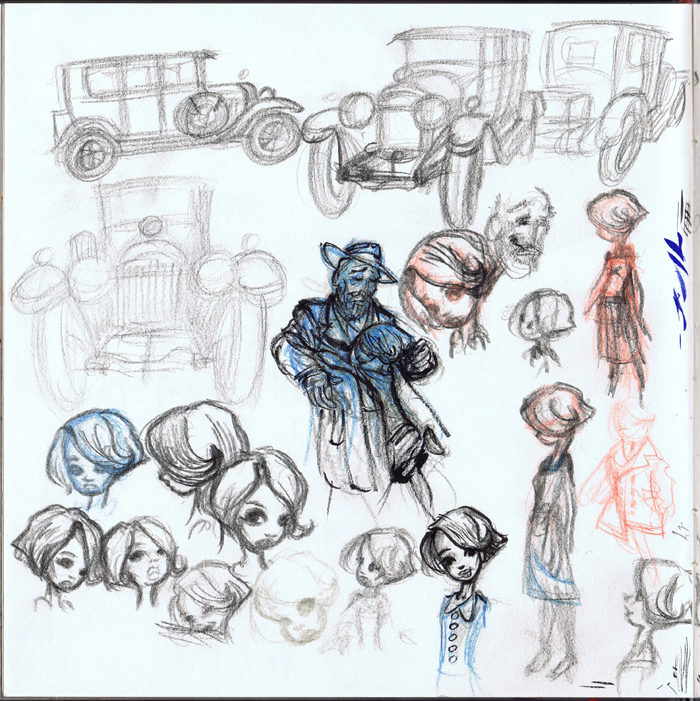

© Cuzor chez Dupuis

Rencontre qui, quelques années plus tard, donne lieu à ce pavé. Pas moins de 150 planches. Vous n’avez pas voulu séquencer ?

Steve : C’était ce qui était prévu : deux tomes. Mais ça me gênait, il me semblait que cette histoire tenait en un souffle, un volume. D’autant plus que, quand on regarde le monde de la BD, les lecteurs sont très vite demandeurs d’une intégrale. Alors, au moment de signer chez Dupuis, on est parti sur le format one-shot. Ce qui fut, mine de rien, un marathon de 150 pages, avec un dessin exigent. Mais, c’est tombé à un moment où je pouvais me le permettre.

Après, du Washington de 1776 ou de la Seconde Guerre Mondiale, je n’avais traité aucun de ces sujets jusque-là. Il a fallu que je m’immerge, avec un gros boulot documentaire. De la part d’Yves aussi, j’ai trouvé mon écriture à travers les documents qu’il m’a fait parvenir. Après, le début est toujours plus long , il faut découvrir et apprendre à connaître ses personnages. Arrivé dans les Ardennes, j’étais super détendu. Je pense que j’aurais moins appris si j’avais dû faire trois volumes de cinquante planches.

© Sente/Cuzor chez Dupuis

Et les dernières dizaines de planches, c’est un sprint non.

Steve : Pas que l’histoire s’accélère mais j’ai trouvé mon rythme, je ne me pose plus de question et je sais où on va. Cela dit, si ces scènes avaient ouvert l’histoire, je me serais peut-être planté. Mais là, je n’avais plus que la neige comme décor, le brouillard, le froid. La fin, j’y rentre comme une libération. Je n’ai plus qu’à penser à bien faire, mais en le faisant efficacement. Il faut lâcher les chevaux.

D’ailleurs, loin des planches, vous avez une carrière dans le rodéo, vous en avez retiré quelque chose dans votre métier d’auteur ?

Steve : En tout cas, à ne jamais stresser, surtout en période de négociation de contrat. Je ne lâche rien et je défends chèrement mon morceau. C’est mon côté maquignon. Mais sinon, ce sont quand même deux univers qui n’ont rien en commun.

© Sente/Cuzor chez Dupuis

Un récit de guerre, c’est une première dans votre bibliographie, Yves !

Yves : C’est parti de Grzegorz Rosinski qui voulait que je lui écrive un récit de guerre. Il a changé d’avis en cours de route mais avait réussi à mettre mon cerveau en ébullition. Ce qui n’est pas dur, vous savez à quel point tout scénariste de BD veut un jour réaliser une histoire sur la guerre ou un western. Mais, dans le récit de guerre, quoiqu’on fasse, on a toujours des points de comparaisons avec d’autres oeuvres. Avec Cinq branches de coton noir, ce fut les Monuments Men qui ont connu leur succès au cinéma, dans le film de George Clooney, deux ans après que j’aie mis un point final à mon scénario. Forcément, quand ce genre de chose arrive, nous, scénariste que nous sommes, avons toujours peur qu’un autre ait utilisé le filon avant nous. Heureusement, ce n’était pas le cas. Puis, il faut dire que parmi mes sources, j’avais utilisé le livre de Robert M. Edsel dont est tiré le film.

© Sente/Cuzor chez Dupuis

En fait, pour mon histoire de quête du premier drapeau américain par des soldats afro, j’avais besoin d’un alibi pour que mes personnages soient libres dans le cadre de la guerre, qu’ils ne soient pas enfermés dans un régiment dont ils auraient dû suivre faits et gestes. Le tout sans les priver de passer par l’incontournable lieu du débarquement : Omaha Beach. Et les Monuments Men étaient cet alibi, peu importe qu’ils n’aient jamais compté de chasseurs de trésor noirs parmi leurs membres.

Et une envie: être irréprochable face aux historiens.

Yves : Oui, plus que dans un XIII ou un Blake et Mortimer, c’est un plaisir, un jeu de faire en sorte que ce que je raconte soit crédible, béton. Je recherche à plonger dans un trou de l’Histoire avec un grand H mais tout en respectant ce qui entoure ce trou. De façon à ce que personne ne puisse vérifier que c’est une fiction.

© Sente/Cuzor chez Dupuis

Mieux, de façon à ce que si je disais que tout est vrai, personne ne serait capable de prouver le contraire. Comme dans Fargo, le film des frères Cohen, qui s’ouvre sur un bandeau annonçant : « Ceci est une histoire vraie. Ces événements ont eu lieu dans le Minnesota en 1987. À la demande des survivants, les noms ont été changés. Par respect pour les morts, le reste est décrit exactement comme cela s’est déroulé. » Pourtant, on a du mal à y croire, tout part tellement en vrille, c’est incroyable mais c’est un très bon moment. Puis, sur les bonus du dvd, je suis tombé sur l’interview d’Ethan et Joel qui racontaient, à la question d’un journaliste, que non, du tout, ce n’était pas une histoire vraie. Quel culot, dire que tout le monde avait regardé ce film aussi loufoque soit-il en pensant qu’il était véridique. Ce jour-là, j’ai pris une leçon. Comme je n’ai jamais compris pourquoi le Da Vinci Code de Dan Brown avait reçu des mauvaises critiques disant qu’il racontait n’importe quoi. Mais c’est un roman génial, une fiction, c’est normal !

Ici, avec la dimension populaire de notre album, on voulait apporter un gage de qualité. Et des trucs énormes peuvent se passer, uniquement grâce au contexte, crédible. Ici, dans cette fiction, il y a cette quête d’une poignée de Noirs qui n’ont pour convaincre et recouvrir une certaine dignité.

© Sente/Cuzor chez Dupuis

Le tout sans prendre position. Vous laissez ce boulot-là au lecteur.

Steve : Ce n’est pas le but de donner la leçon, de faire la morale sur quoi que ce soit. Le constat, les États-Unis le font à chaque mandat. Puis, quand on écrit une histoire comme la nôtre, on est toujours sûr de rattraper la réalité. Regardez, le Ku Klux Klan qui réapparaît, c’est hallucinant. Il y a, aux USA, un mouvement constant d’aller-retour. C’est dingue à quel point on peut être fasciné par un pays qui est tout aussi agaçant. Il serait difficile et aberrant de dicter une morale. Ce qui m’intéresse, c’est ce côté paradoxal des frères ennemis. Quand il s’agit d’une question de couleurs, il n’y en a pas un pour rattraper l’autre. Pourtant, à la naissance, ils sont tous étrangers. Mais ils sont restés bloqués sur cette question. Leur étoile noire, persistante, c’est notre étoile jaune.

Vous savez, une guerre, c’est une crise, un conflit. Et si certains anciens, une fois la guerre finie, se sont assis autour d’une bonne bière à trinquer pour oublier ce qui étaient déjà des mauvais souvenirs; c’est le fatalisme, l’ennui qui amène le conflit. C’est dans un conflit qu’on se remet en question, qu’on recommence à réfléchir, à créer. À l’extérieur mais aussi à l’intérieur : notre positionnement par rapport à l’héroïsme, au dégoût de nous-même, les faiblesses, les qu’aurais-je fait. C’est de l’ordre de la théorie de comptoir mais c’est bizarre de constater que quand tout va bien, on s’emmerde et on n’a qu’une envie : que ça recommence. Le conflit nous ressemble, comme un miroir.

© Sente/Cuzor chez Dupuis

Ce n’est pas parce que c’est la mode de montrer des gens qui meurent mais un récit de guerre interroge qui on est au sein d’un conflit. Et c’est riche.

Yves : Nous ne sommes pas militants, pas donneurs de leçons. Mais, par notre petite expérience en Amérique, on veut montrer ce qu’on a ressenti, le fait que le racisme n’a pas de camp. Qu’il y a des noirs racistes, aussi. La connerie humaine n’est pas à sens unique, et faire du racisme à sens inverse, c’est contre-productif. Il ne s’agit pas de donner le rôle du méchant à un blanc pour se déculpabiliser de ce qu’on a commis. Dans ce Stratego proposé par l’Histoire, en filigranes, il y a cette idée qu’il y a des imbéciles dans tous les camps.

© Sente/Cuzor chez Dupuis

Puis, la réalité est bien plus complexe que les livres d’Histoire. Regardez Obama. Il n’était sans doute pas le Président dont la majorité de la population afro rêvait : il était éduqué, avait fait de prestigieuses études… D’ailleurs, les blacks ont voté pour Trump, un homme qui parle comme dans la rue, qui tweete comme tout le monde.

Venons-y à ce tout premier drapeau prétendument créé par Betsy Ross et disparu dans la nature! Quand on sait à quel point les Américains tiennent à leurs symboles et aiment les mettre en scène, il est incroyable qu’aucun auteur ou réalisateur ne se soit emparé de ce sujet romanesque par excellence !

Yves : C’est ce que je me suis dit : « pas possible, ça a déjà dû être fait ! » Je me suis mis à taper dans toutes les langues sur Google mais rien n’est sorti à part l’histoire de cette Betsy Ross. C’est dingue, parce que le Stars and Stripes, c’est un objet hautement symbolique. Beaucoup plus que chez nous !

© Sente/Cuzor chez Dupuis