Flux RSS

Flux RSS

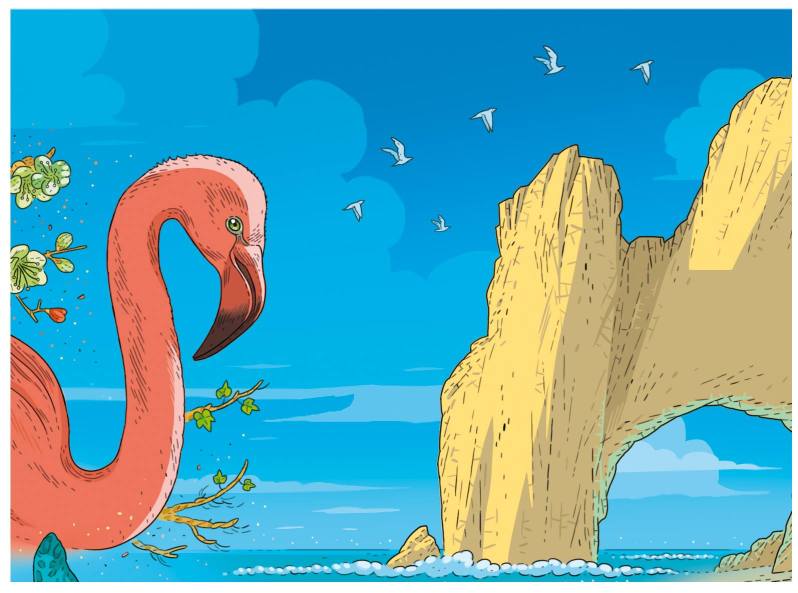

Ils ont fait un long chemin et on se devait de les accueillir comme il se doit. Baxter, le lynx, et Marco, la loutre, nous viennent du Québec. Passés de l’écomusée du Biodôme de Montréal, les deux lascards ont réussi leur incursion dans le monde de la BD au Québec et s’attaquent désormais au monde franco-belge, via Pif Gadget et un premier album chez Cerises & Coquelicots, avec leur ménagerie délirante. Cela valait bien une interview avec leurs géniteurs, Frédéric Antoine et Yohann Morin. Avec un délicieux fumet québécois.

Bonjour Frédéric, bonjour Yohann, et si vous nous en disiez plus sur vous ?

Yohann : Je suis Québécois, mais avec un penchant pour la France, même si je n’y ai jamais mis les pieds. Je dessine depuis que je peux tenir un crayon et je suis rapidement tombé dans l’humour illustré. J’ai fait mes premières armes officielles en faisant de l’éditorial dans les pages d’un hebdo (très) local, en tant que caricaturiste amateur. J’ai ensuite touché à l’univers des fanzines avant d’entrer dans la cour des grands, chez « Safarir », un magazine d’humour. Après quelques années, je publie mon premier album au Québec, « Les Québécois », recueil de vignettes où je décortique chaque défaut de mes semblables ! Peu de temps après paraît Biodôme, toujours au Québec.

© Antoine/Morin

Frédéric : Je suis français d’origine, immigré au Québec depuis 1998.

Passionné de BD, nourri à Spirou, Astérix, Tif et Tondu ou Bernard Prince, j’ai toujours voulu faire de la BD, mais mon talent de dessinateur a toujours été médiocre. J’ai mis ça de côté pendant des années. J’ai travaillé d’abord en tourisme, comme réceptionniste puis animateur dans des centres de vacances. Arrivé au Québec, j’ai fait du multimédia avant de prendre la rédaction du magazine d’humour québécois Safarir pour qui j’avais créé quelques capsules Flash. J’ai créé la série Biodôme pour le magazine, puis j’ai continué avec El Spectro qui a intéressé les éditions Le Lombard et maintenant avec Jimmy Tornado chez Presses Aventure.

Devient-on un jour Québécois, ou y reste-t-on un émigré ? Reste-t-on facilement au contact de ce qu’il se passe dans le « Vieux monde » ?

Frédéric : J’ai souvent déménagé dans ma vie. En France mais aussi en Afrique et aux Antilles. Je me suis donc assez vite adapté au Québec. Je ne me demande plus vraiment si je suis français ou québécois, mes amis non plus. Mais il y a toujours des moments où le Québec nous fait affectueusement sentir comme des « maudits français », ce qui est une expression amicale, rassurez-vous… enfin, tout dépend du contexte quand même. Mais on ne devient jamais un Québécois, plutôt un « presque » Québécois. Et il faut avoir dépassé le nombre de 6 hivers au moins pour accéder à ce titre (rires).

© Antoine/Morin

Du Québec, je regarde la France comme mon pays d’origine, mais sans chercher à rester plus informé qu’il ne faut. Je ne vis pas au Québec pour regarder TV5 tous les soirs. Toutefois, je retourne régulièrement voir ma famille et renouer les contacts professionnels.

Qu’y avez-vous découvert, que ce soit en BD mais aussi dans les autres champs de la Culture ? Vivre dans ce pays a-t-il influencé votre manière d’écrire et penser la BD ?

Frédéric : Le Québec est un lieu culturel qui est influencé par ses origines françaises et son emplacement nord-américain. La langue y a évolué différemment du vieux continent. On parle de gens « fins », de « poutine », de se « pogner » sans oublier tous les jurons à base de vocabulaire d’église. Un beau dépaysement au sein de la francophonie. La vraie réussite du Québec est d’avoir su intelligemment mélanger les modèles nord-américains et français. De plus, en tant que terre d’immigrants, on évolue dans un bouillon multi-ethnique très agréable dans les grandes villes ou plutôt traditionnel si on s’en éloigne.

© Antoine/Morin chez Boomerang

Concernant la question d’influence, comme je suis publié au Québec, j’ai dû penser au public jeunesse québécois. L’engouement pour la BD au Québec est assez récent, alors qu’en France, elle est présente dans les foyers depuis plus longtemps. Je vais généraliser, mais ici la BD a longtemps été considérée comme un sous-genre de littérature, dont les seuls représentants étaient Tintin, Astérix et Garfield. Ce qui a heureusement changé dans les 15 dernières années. Le Québécois lit beaucoup plus de BD, découvre des récits qui s’accordent à ses goûts. Et nous avons d’excellents artistes qui publient ici ou dans de grandes maisons d’éditions franco-belges, ainsi que des pionniers de la BD québécoises qu’on redécouvre.

Yohann : La bande dessinée québécoise se porte assez bien. Elle a longtemps été marginale, cantonnée dans les rares magazines d’humour locaux ou les fanzines amateurs. Puis elle s’est vraiment démocratisée au tournant de l’an 2000. Le genre qui se démarque le plus ici, par rapport à l’Europe, c’est l’autobiographie et le roman graphique. La bd jeunesse passe en second. D’où notre volonté de tâter le terrain chez vous !

© Antoine/Morin

Quant à Frédéric, il a la double culture, étant résident à Montréal depuis près de 20 ans, mais il est resté bien connecté avec le Vieux continent ! Il voyage aussi régulièrement, avec une préférence pour l’Orient. De mon côté je suis (un tantinet) plus jeune et n’ai jamais pris l’avion ! Il y a un contraste entre nous deux, mais il me fait bénéficier de son expérience et de ses découvertes dès qu’il en a l’occasion !

Les Québécois sont-ils de grands lecteurs de BD ? Les dédicaces font pas mal polémique, ces derniers temps, en France, en Belgique. Comment se passent-elles au Québec ?

Yohann : Oui, et ils consomment de tout, autant du local, que du franco-belge, comics ou manga. Concernant les dédicaces, je n’ai noté aucune polémique chez nous. Mais à mon avis, comme le « business » de la bd est plus récent ici, on a peut-être seulement un cran de retard sur les pratiques qui font jaser. Nous verrons bien !

© Antoine/Morin

Quels sont les magazines phares d’hier et d’aujourd’hui au Québec ? Lesquels sont vos préférés ?

Yohann : Les mensuels québécois de bd et/ou d’humour ont été assez rares. Je parle au passé parce qu’il n’en reste qu’un seul actif. « Croc » fut le premier mensuel du genre, avec un humour plutôt grincent, à la « Mad » (américain). Il a dominé près d’une décennie jusqu’à l’arrivée de « Safarir » en 1987, qui misait plutôt sur la bd et l’humour tout public, un genre qui me plaisait davantage. « Croc » s’est rapidement fait détrôner jusqu’à disparaître en 1995, à l’époque où « Safarir » brisait des records de vente. D’autres ont voulu copier la recette, mais tous, même « Safarir », ont subi l’arrivée d’internet au tournant du siècle, qui a mis à mal toute l’industrie imprimée. J’ai eu la chance de participer à « Safarir » avant sa mort l’an dernier, pour un total de 6 ans, comme illustrateur et bédéiste. J’en garde un bon souvenir !

Illustration pour la couverture du Safarir 214 © Morin

Frédéric, dans la bd québécoice, vous avez eu des coups de foudre qui sont totalement passés inaperçus par chez nous ?

Frédéric : Les éditions de la Pastèque ont réédité les aventures de Gilles La Jungle, une sorte de Tarzan au look vintage mais aux dialogues absurdes et décalés. Un grand moment de fou rire. L’abominable Charles-Christopher a lui aussi été une surprise, tant par la maîtrise du dessin que le récit teinté d’une certaine poésie.

© Claude Cloutier

L’abominable Charles-Christopher© Karl Kerschl

Par quels auteurs/ héros avez-vous commencé à lire de la BD ? Quels sont vos maîtres, les gens qui vous ont donné envie de faire de la BD ?

Frédéric : Comme beaucoup, j’ai commencé par Tintin. Mais dans la malle de BD que mes parents gardaient au grenier, il y avait aussi Blake et Mortimer, Tanguy et Laverdure, Lucky Luke, les Schtroumpfs, Comanche… Mais celui qui est vite devenu mon préféré et l’est encore, c’est Spirou. Je ne vais pas être original dans mon propos, mais Franquin a vraiment donné ses lettres de noblesse à cette série. Humour, aventures, personnages, exotisme, fantastique… tout y est.

Je lisais beaucoup de franco-belge, mais aussi les comics dans Strange, Titan et Nova. J’adorais les revues Spirou, Tintin, Pif ou Mickey. C’est tout cet ensemble qui m’a amené à faire carrière en bande-dessinée. Je pourrais donc remercier Will, Tillieux, Hermann, Tibet, John Byrne, Chris Claremont. En ce moment, ce serait plutôt Vivès, Remender, Nury.

recherche de Tamarins © Morin

Yohann : Dans ma jeunesse, le franco-belge était roi. Spirou, Lagaffe, Cubitus, Achille Talon et autres Luky Luke. J’ai griffonné de longues années en m’inspirant de tous ces héros, mais c’est plus tard que mon style s’est forgé, dans les années 90, après la découverte d’un nouveau « maître », québécois, dans les pages du mensuel Safarir (disparu depuis), Mr. Daigle, qui avait un style que j’adorais, mois après mois ! Le hasard a voulu que bien des années plus tard, je devienne son employé dans le secteur du jeu vidéo, mais c’est une autre histoire !

Comment vous êtes-vous rencontrés ? Très vite, l’idée vous est venue de collaborer ?

Yohann : 2006, j’illustrais alors dans le magazine « Safarir », et soudainement, Frédéric en est devenu le rédac’chef. Il a vite repéré mon travail, qui correspondait à un style qu’il recherchait pour un projet qu’il avait en tête. Ce projet, c’était Biodôme ! La connexion s’est faite naturellement, même si on habite à 300 km l’un de l’autre !

Strip inédit © Antoine/Morin

Comment définiriez-vous l’autre ? Qu’est-ce qui fait que vous deux, vous faites la paire ? Que vous êtes-vous apportés mutuellement ?

Frédéric : Yohann a un style graphique qui m’a souvent fait penser à Bédu, à l’époque d’Hugo et Ali Béber. Une façon de donner vie aux héros, de faire des trognes amusantes aux personnages secondaires. Il a aussi un humour bien à lui. J’ai tout de suite senti l’influence de nos grands classiques chez lui, mais à travers un trait qui était plus « nord-américain ». Et ce n’était pas juste un illustrateur… il connaissait très bien le langage BD. Très vite, je lui ai fait savoir que j’aimais son style et qu’on devait pondre de quoi ensemble. On a réalisé par la suite qu’on se complétait très bien. Jamais de « chicane » (dispute) en dix ans ! (rires)

© Antoine/Morin

L’idée d’animer des animaux est-elle arrivée très vite ? Pourquoi ?

Frédéric : J’avais déjà ce projet en tête depuis quelque temps. J’avais réalisé qu’il n’y avait aucune BD sur le Biodôme alors que tout le potentiel d’une série animalière était là. Il y a déjà des séries se situant dans des zoos, mais le Biodôme de Montréal et ses écosystèmes sont bien différents. Et pour pouvoir placer la BD dans le magazine Safarir, il fallait que ce soit du gag en une planche.

Yohann étant trop occupé à cette époque, j’ai monté la série avec un autre dessinateur qui s’est retiré du projet… pour finalement concrétiser le tout avec Yohann quand il a pu se libérer.

Yohann : C’était l’essence même du projet, dès le départ. À l’époque je dessinais surtout des personnages humains, et je trouvais intéressant d’essayer l’animalier, pour changer.

Recherche pour Bungee le paresseux © Morin

J’ai l’impression, même s’il y a toujours eu des animaux en BD, qu’il y a eu pas mal d’histoires anthropomorphes, ces derniers temps. Comment l’expliquez-vous ? Quel est l’avantage d’utiliser des animaux comme personnages principaux plutôt que des humains ?

Yohann : De mon point de vue strictement technique, les animaux laissent plus de liberté, on peut leur donner des formes et des dimensions qui feraient bizarre sur un humain ! Et on n’est pas obligé de les habiller ! Du point de vue du scénariste, j’avancerais qu’ils n’ont pas besoin d’appartenir à une classe sociale, ils n’ont ni race ni ethnie. On peut les mettre dans n’importe quelle situation, rire d’eux, et personne n’est offensé !

Strip inédit © Antoine/Morin

Quels sont les œuvres prenant des animaux pour héros qui vous ont marqués ?

Yohann : Très jeune, j’ai découvert Cubitus (la série télé avant la bd, étrangement!), un peu de Pif et Hercule par moments, du Garfield aussi, mais autrement, ça m’attirait moins. Mon influence vient surtout des dessins animés de mon enfance, les années 80-90, en particulier les univers de Disney et Warner Bros.

Mais venons-en à Biodôme. Qu’est-ce que c’est que ce lieu qui est finalement propice à bien des ambiances et décors ?

Yohann : C’est un éco-musée, c’est la façon la plus simple de le décrire. Ça existe en vrai, il est à Montréal et en opération de 1992. Il est entièrement intérieur et divisé en 4 zones géographiques des Amériques : tropicale humide, forêt laurentienne (québécoise), golfe du St-Laurent (faune aquatique) et subpolaire. Toutes les zones sont tempérées selon le climat associé et sont traversées par un unique sentier pour les visiteurs. Chaque zone renferme plusieurs espèces animales, autant à pattes, à nageoires, ou à plumes.

Dans ce parc, parmi les singes, les caïmans et autres paresseux, il y a Baxter et Marco, un lynx et une loutre qui vont servir de guides aux lecteurs. Y’a-t-il une raison derrière le choix de ces deux espèces plutôt que d’autres.

Yohann : À l’origine, Fred avait pensé à d’autres animaux, plutôt de la savane, pour ses héros. Baxter était un fennec et Marco une hyène ! Ils voulaient créer un éco-musée fictif qui s’inspirerait du vrai Biodôme. Puis il est apparu qu’une association avec le vrai Biodôme pouvait être bénéfique. Le lynx fut choisi parce qu’il est populaire auprès des visiteurs, même chose pour la loutre. La loutre est particulièrement plaisante à dessiner et à mettre en scène !

Première apparence de Baxter © Antoine/Morin

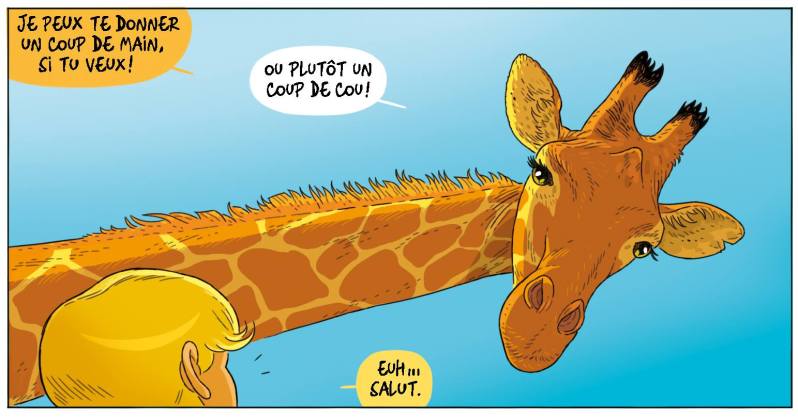

Les deux ont la capacité de s’allier (pour des mauvais coups, souvent) mais aussi de se détester (à la Astérix et Obélix, finalement). Un duo, malgré tous les personnages qui peuvent graviter autour, c’est la manière la plus évidente pour provoquer le rire ?

Frédéric : En fait, c’est la meilleure dynamique de héros. Et elle a fait ses preuves avec Tintin et Haddock, Spirou et Fantasio, Léonard et son disciple, Pif et Hercule. Le héros fonceur ou meneur et le pote un peu maladroit ou roublard. Toutefois, dans le cas de Baxter et Marco, ils ne se joueront pas vraiment de mauvais coups. Ce sont de vrais amis qui peuvent se disputer, mais jamais ne se quitteront. Ma notion de l’amitié, en quelque sorte !

Yohann : C’est une formule maintes fois éprouvée en humour, on ne prétend pas réinventer le genre ! Il faut un cerveau, celui qui pensera aux mauvais coups, et son meilleur ami qui le suivra et lui fera la réplique.

© Antoine/Morin chez Boomerang

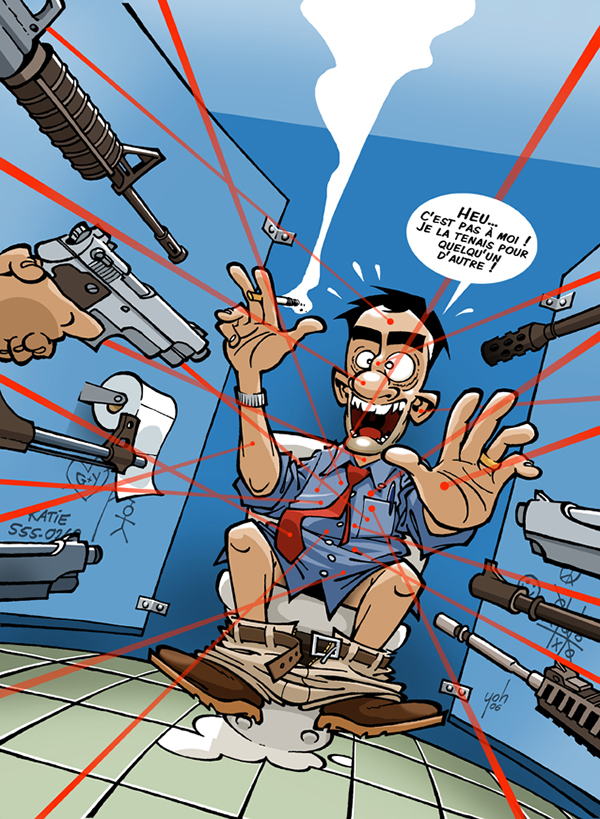

Dans les planches de dispute, il y a notamment celle qui brise le quatrième mur. Ça vous plaît de tâter aux limites de votre art ? Des exemples d’auteurs qui vous ont influencé dans cette voie ?

Frédéric : En fait, ce gag est venu tout simplement parce que je voulais placer une altercation avec le lecteur et pouvoir parler de « gros bouton sur le nez ». Je n’ai pas pensé au risque de casser le quatrième mur. Je me mets au service du gag et je cherche le meilleur angle pour que ce soit drôle. Cette fois, l’angle devait dépasser celui de la feuille. Je réalise maintenant que c’est assez facile à utiliser le temps d’un gag, mais plus risqué dans le cadre d’une histoire. Donc je l’utilise sporadiquement.

Yohann : Briser le 4e mur est un exercice un peu plus délicat, il faut que ça serve le récit. Pour ma part, j’en connais très peu qui s’y sont risqué, dans la bd jeunesse du moins. Mais quand Fred m’a proposé le gag, je n’ai eu aucune hésitation !

© Antoine/Morin

Il y a aussi le passage odorant des putois, vous essayez d’amener de nouveaux animaux dans cette série ?

Yohann : L’idée des putois ne sert qu’au gag. On ne se cache pas, on se sert à l’occasion des codes de l’humour et des clichés bien établis. On voulait un gag de puanteur avec des animaux, faut pas chercher plus loin.

Votre expérience de caricaturiste aide-t-elle à appréhender ces animaux, à les rendre comique et à s’éloigner un peu de leur réalisme ?

Yohann : Je n’ai pas le sentiment que mon expérience, très modeste, en caricature y est pour quelque chose. Je « cartoonise » mes personnages naturellement, j’ai toujours fait du dessin d’humour, c’est ce que je lis et qui m’a influencé depuis l’enfance.

Incursion d’un héros bien connu © Antoine/Morin

Vous fonctionnez par gag sur une ou quelques planches. Vous serait-il possible un jour de passer à un récit long avec cet univers ?

Frédéric : Le pas est déjà franchi dans le dernier album paru au Québec. J’ai toujours su que je ferais un long récit, comme Greg ou Dupa qui alternaient des albums de gags et des albums d’aventures pour leur série Achille Talon et Cubitus. Même si j’ai commencé par le gag avec Biodôme, je suis un raconteur d’histoires, comme je l’ai fait avec El Spectro. J’aime prendre le temps de lancer une aventure, de placer des situations et d’y placer des gags là où je le veux, et non plus juste en bas de page. J’ai aussi réalisé que l’exercice de la planche de gag pouvait être fastidieux et épuisant. Je lève mon chapeau à des gens comme Franquin et Cauvin pour leur talent à pondre des gags chaque semaine ; parce que moi, j’ai vite rendu l’éponge !

© Antoine/Morin chez Boomerang

Au niveau des gags, comment ces idées vous viennent-elles ? Faites-vous une sélection dans vos idées ? Quels sont les ingrédients pour un bon gag dans une série comme Biodôme ?

Frédéric : Il faut toujours faire une sélection. On a de bonnes idées, de moins bonnes et certaines dont on ne trouve pas l’angle de mise en scène. C’est pour ça qu’il faut se relire, se mettre à la place du lecteur et savoir prendre la critique. Le moi de maintenant fait beaucoup de critique au moi du premier album de Biodôme (rires). En ce qui concerne l’inspiration, le monde qui nous entoure regorge d’idées. On réinterprète une situation, une maladresse, un comportement. On déforme le quotidien pour le rendre plus amusant. Et puis, on joue et exagère avec les traits particuliers d’un animal. Comme beaucoup a déjà été fait en matière de BD animalière, l’exercice peut devenir compliqué et on n’évite pas toujours les clichés. En humour, on ne réinvente pas la roue… tout a déjà été fait ! Alors, on espère y placer une certaine originalité.

© Antoine/Morin

Si je ne me trompe pas, la série fut d’abord publiée en France avant de connaître plusieurs autres tomes au Québec et de revenir maintenant en France. Du coup, y’a-t-il une adaptation de la version québécoise à destination du public européen ?

Frédéric : En cherchant un éditeur pour notre série, on a visé partout, autant au Québec qu’en Europe. Puis deux éditeurs s’y sont intéressés, un au Québec et l’autre en France. Nous avons donc l’idée de faire paraître notre série sur les deux continents… en même temps ! Suite à des tracas administratifs en rapport avec le nom « Biodôme » et l’établissement réel, la version québécoise est retardée, mais Bac(a)BD, en France, décide de renommer la série « Biozone ». Le succès n’a pas été au rendez-vous. Par contre, la série au Québec marche plutôt bien : le tome 5 arrive bientôt et nous sommes prépubliés dans un magazine jeunesse québécois.

Ce tome 1 chez Cerise et coquelicot reprend la couverture du tome… 2 au Québec. Du coup, que trouve-t-on dans ce « premier album » ?

Frédéric : Un mélange du tome 1 et 2 ! En fait, ce qui nous (et surtout à mon moi du présent) semblait les meilleurs gags. Une nouvelle édition est le moment idéal pour se faire une petite autocritique. Et sans autocritique, un artiste stagne et se repose sur ces lauriers… quand il a déjà acquis des lauriers. Nous, on a encore du chemin à faire pour se prendre pour des césars de la BD.

Puis, vous paraissez dans Pif, un rêve de gosse ? Que représente ce magazine pour vous ?

Frédéric : Ah Pif et son gadget ! Quel français n’a pas un souvenir de gadget réussi ou raté au cours de sa jeunesse ? Bien qu’à la maison, nous lisions plutôt Spirou, Pif venait parfois s’y ajouter. En fait, c’était surtout pendant les vacances chez ma grand-mère. Pour beaucoup de lecteurs, Pif, c’était le gadget. Pour moi, c’était Supermatou, Pif, Mordillo, Marine et Doc Justice. J’adorais ces personnages. On est sacrément fiers de voir Biodôme faire partie de la bande à Pif !

© Antoine/Morin

Yohann : À mon souvenir, Pif (gadget) était bien présent au Québec durant les années 80 et début 90, bien que je n’en étais pas vraiment amateur. Fred en a sûrement des meilleurs souvenirs que moi ! C’est lui qui a fait les démarches pour qu’on se retrouve dans la nouvelle réincarnation de Pif ! Ce n’est donc pas un « rêve de gosse » pour moi, mais je suis bien conscient, et heureux, de faire partie d’un monument de l’Histoire de la bd franco-belge !

Remarquez, Frédéric, avec Biodôme, on est très loin d’El Spectro, votre autre création BD. Vous définiriez-vous comme tout-terrain ?

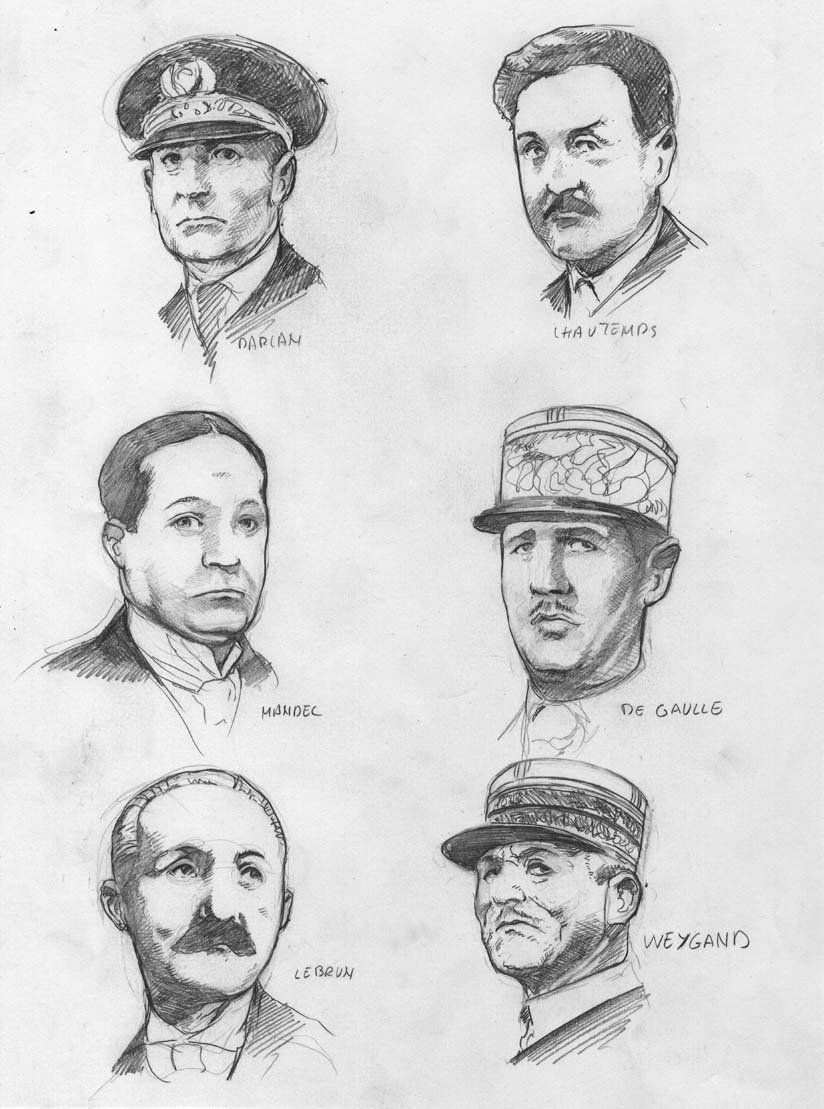

El Spectro ©Morin/Rodier chez Le Lombard

Frédéric : Pas encore… je reste encore sur les chemins balisés (rires). J’ai peut-être vu un peu grand dès le début ?! La vérité, c’est que je m’adapte beaucoup à ce que mes dessinateurs veulent dessiner. Je veux qu’ils aient du plaisir à mettre nos héros en scène. Chaque série correspond au profil du dessinateur, l’humour avec Yohann, le pulp avec Yves. Et ces deux thèmes me rejoignent car ils ont été mes lectures préférées. Je veux continuer à en écrire (ma dernière série, Jimmy Tornado, a sa part de pulp avec un gorille qui parle et des robots géants), mais je commence à lorgner du côté du drame et des BD historiques, des récits plus complexes à travailler et dont je ne me sentais pas encore prêt à tâter. J’ai fait le pas dernièrement en signant avec Glénat Québec pour un one-shot historique. Un beau défi.

Quels sont vos projets ?

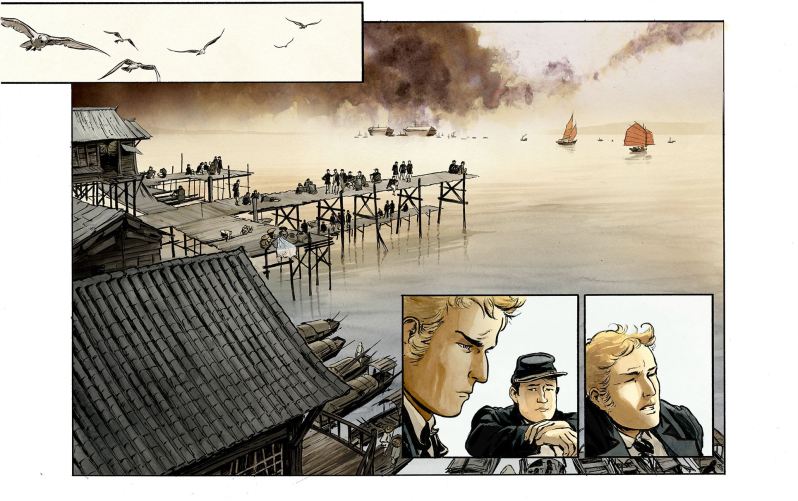

Frédéric : Avec deux séries et un one-shot en cours, je suis déjà pas mal occupé pour les prochains mois. Mais il est difficile de refuser une nouvelle série pour Pif… Donc Yohann et moi allons plancher là-dessus très bientôt. Une jeune héroïne dans un monde de pirates. Encore un beau défi. J’ai aussi un drame se déroulant au Japon qui traîne dans mes tiroirs depuis 2010. Il serait temps de le ressortir.

Il y a aussi votre autre série, avec Jean-François Vachon, qui m’a fait saliver et qui n’abandonne pas le moins du monde les animaux : Jimmy Tornado ! Vous nous en faites le pitch ? Une sortie française/belge bientôt prévue ?

Frédéric : Jimmy est un gorille adolescent ayant la faculté de parler. Nonchalant, un peu râleur, mais efficace quand il se lance dans l’action, il seconde sa demi-sœur humaine Guadalupé dans ses enquêtes scientifiques. En fait, ce duo (encore !) d’investigateurs est souvent confronté à des robots ou des monstres. J’en reviens encore au pulp. Les deux premiers tomes sont une reprise d’histoires parues dans un magazine québécois, le troisième sera un long récit qui fera la lumière sur les origines de Jimmy et les choix cornéliens auxquels devra faire face le duo.

©Antoine/Vachon

Le premier tome, prépublié dans Les Débrouillards, devrait arriver en France courant Août, aux éditions Presses Aventure. J’espère qu’il saura séduire les lecteurs français, qui en auront un avant-goût dans le prochain Super Pif, prévu en juin.

Et de votre côté, Yohann ? Pourrait-on voir un jour Enfer et parodie être publiés à nouveau ?

© Yohann Morin chez Bac@Bd

Yohann : C’est pas impossible, mais c’est pas dans les plans. Pour l’Europe du moins. J’ai plutôt une ouverture ici au Québec pour Enfer et Parodie, relooké dans un autre format. Sinon, à moyen terme, un tome 2 de Biodôme chez Cerises & Coquelicots est envisagé. Fred et moi travaillons aussi sur nos prochaines séries, toujours ensemble, et on vise l’Europe !

Bonne conquête, alors, et bonne continuation. Merci à tous les deux

Propos recueillis par Alexis Seny

En pleine promo « de fou furieux », nous avions rencontré Mathieu Moreau à la dernière Foire du livre de Bruxelles. L’occasion de poser quelques questions à celui qui, avec le scénariste Dobbs, a eu le privilège mais aussi la lourde charge d’adapter La machine à explorer le temps de HG Wells. Alors que beaucoup s’y sont cassés les dents, le jeune auteur trouve la justesse de trait et d’aventure pour nous emmener au pays des redoutables… Morlocks et pourtant pas si éloigné du nôtre.

© Wells/Dobbs/Moreau chez Glénat

Bonjour Mathieu, comment avez-vous pris part à ce voyage dans le temps ?

Je suis arrivé dans cette aventure par hasard. À la fin de ma précédente et première série, Le cycle de Nibiru, je m’étais remis à faire pas mal d’illustrations. Le directeur de la future collection Wells m’a contacté pour voir s’il était possible que je les rejoigne. J’ai pas mal discuté avec Dobbs et j’aimais beaucoup l’histoire de La machine à explorer le temps.

© Moreau

J’imagine que, plus jeune, vous l’aviez lue. Mais l’avez-vous relue ?

Oui, bien sûr, j’avais lu ce roman quand j’étais ado. Si j’avais décelé certains éléments derrière, à l’époque; en le relisant, j’ai accédé à un autre degré de lecture. Pourquoi Wells avait-il raconté cette histoire? La science-fiction n’était en fait qu’une excuse pour une critique sociétale de son époque. Et ça me parlait énormément, d’autant plus que le thème ne se démode pas, il est même archétypal : les ouvriers en bas, la noblesse en haut… et le choc, inévitable.

Ça fait écho au monde qui nous entoure. La dégradation de l’humanité, le fait que tout le monde ait peur et qu’on recule socialement. J’ai peur d’un gros pas en arrière, que la peur ambiante amène à des discours très extrêmes et bride la liberté d’expression.

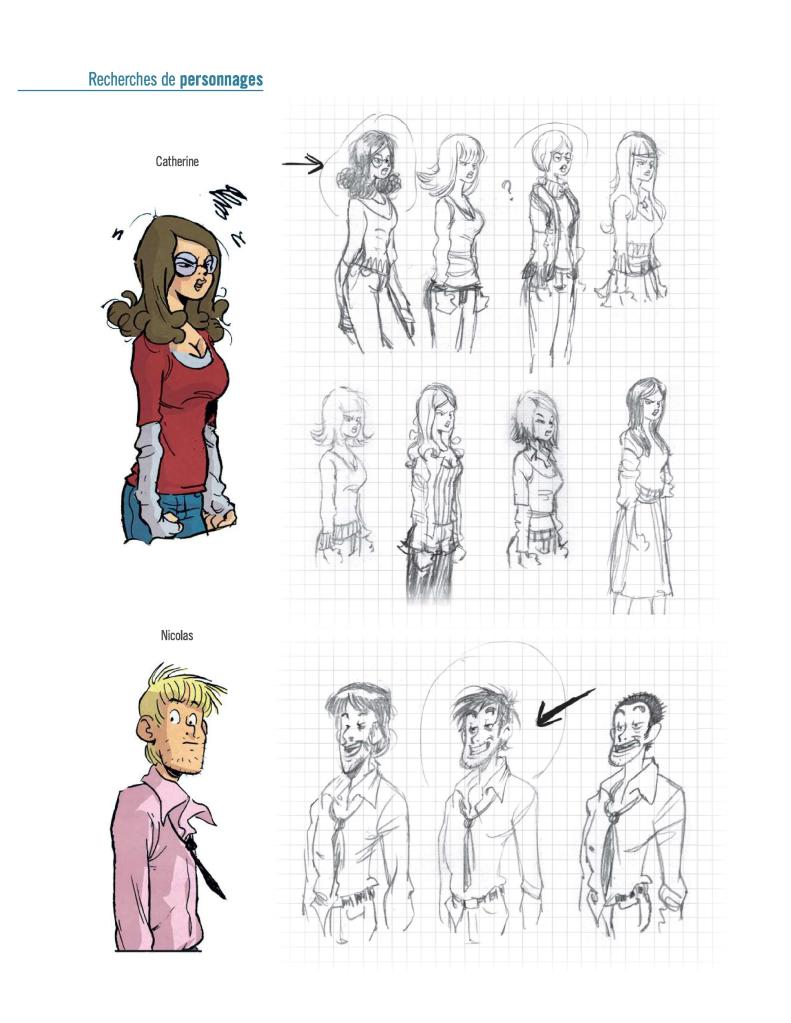

recherches de personnages © Moreau

Et finalement, votre explorateur, celui de Wells, c’est un migrant.

Oui, tout à fait. Sauf que lui ne s’intègre pas alors que le monde dans lequel il arrive l’intègre parfaitement.

Un explorateur qui n’a pas de nom.

Nous n’avons rien inventé puisque HG Wells n’avait pas souhaité donner de nom à son héros, privilégiant et mettant en avant son histoire et sa réflexion. L’explorateur en est juste le messager, finalement.

© Wells/Dobbs/Moreau

Avec un canevas à respecter ?

Nous avons eu carte blanche, rien n’a été cadenassé. Dobbs possède une très grande connaissance de l’oeuvre mais aussi de l’homme, ça aide.

Comment avez-vous envisagé la mise en image de ce récit ?

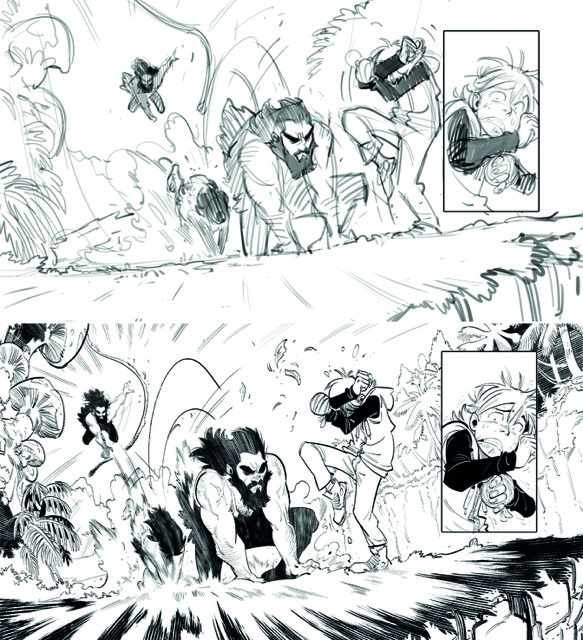

Nous en avons, du coup, pas mal discuté avec le scénariste, à distance par mail ou par Facebook avant de se croiser à Nantes ou à Angoulême. Notamment concernant l’univers graphique, le style à donner à cet album. J’ai un peu laissé tomber mes inspirations manga pour me tourner vers un dessin plus réaliste.

Ma méthode fut, au final, hybride et anarchique. J’ai tout essayé sur cet album, de l’encrage au storyboard. J’ai commencé de manière traditionnelle. Après quoi, j’ai scanné le crayonné pour faire le reste numériquement. Et quand j’ai dû carburer, je suis passé au tout numérique, pour le crayonné et l’encrage.

C’est aussi la première fois que vous faites les couleurs sur un de vos albums ?

Je me suis vraiment axé sur la narration. Je m’en fiche que le ciel soit bleu ou que l’herbe soit verte. Je me suis focalisé sur l’émotion à amener. Il fallait attirer l’oeil sur les points importants, sortir le lecteur de son quotidien, travailler les ambiances, la texture, l’imitation de l’aquarelle. Il me fallait trouver une technique simple et efficace. Et si la mise en couleurs des premières planches fut lente, j’ai ensuite trouvé le processus qui m’a fait gagner en énergie. Tout s’est fait pas mal dans le rush mais ce fut un bon exercice. Il me fallait trouver une technique simple et efficace. Et si la mise en couleurs des premières planches fut lente, j’ai ensuite trouvé le processus qui m’a fait gagner en énergie.

© Wells/Dobbs/Moreau chez Glénat

Combien de temps, cette aventure vous a-t-elle pris ? Des difficultés ?

Ça m’a pris un an et demi. Les difficultés ? J’appréhendais quand même pas mal la partie victorienne dans laquelle l’histoire prend sa source. Et notamment, ses… calèches. Je n’aime pas franchement dessiner des chevaux, alors je les ai planqués le plus possible mais ça ne pouvait pas être éternel.

Après quoi, vous basculez dans un futur qui ressemble au passé très lointain de notre Monde.

Oui, il y a quelque chose de cyclique dans l’évolution des choses. Et l’Explorateur va se retrouver dans un monde très végétal.

recherches de personnages © Moreau

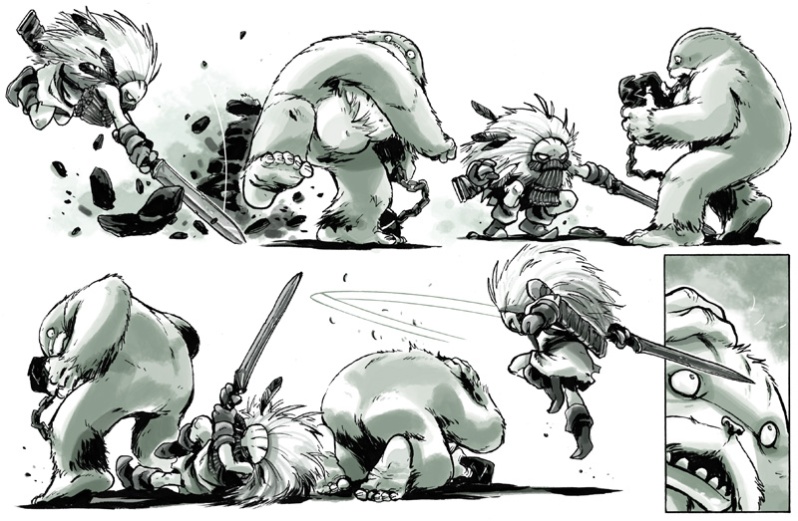

Puis, il y a les Morlocks.

Je me suis calé sur la description faite par HG Wells. Des sortes de lutins blanchâtres, avec des gros yeux de lémuriens. Pas loin des créatures d’heroïc fantasy, en fait.

Naturellement, ce n’est pas la première fois que Wells est adapté, surtout au cinéma et à la télé, plus rarement en BD. Même s’il a inspiré de nombreux voyages dans le temps.

Je sais qu’Al Severin a adapté La machine à explorer le temps au début des années 90. Le ton y était très sixties, très old school. J’ai cherché après les adaptations qui auraient pu se faire. Naturellement, il y a aussi eu Spielberg et sa Guerre des mondes, c’était quand même très libre !

Les Morlocks © Moreau

La guerre des mondes également adaptée en BD (par Dobbs et Vicente Cifuentes) mais en deux tomes. Vous auriez pu extrapoler votre histoire sur un autre volume, non ?

Ça aurait sans doute été de trop, il ne s’agissait pas de déstructurer l’histoire.

Finalement, de vos premiers émois à aujourd’hui, qu’est-ce qui fait votre culture BD ?

Cela s’est fait en plusieurs étapes. D’abord, avec les mangas, comme Dragon Ball ou Naruto. Le temps passait et mon père me tannait pour que je m’intéresse à la BD. En m’initiant au Peter Pan de Loisel, mon oncle m’a véritablement ouvert les portes de la BD franco-belge. Avec Lauffray, Alex Alice, Loisel encore. Puis, je me suis mis aux comics, j’ai essayé Marvel avant de trouver ma came chez Murphy, Mignola, etc.

En même temps, vous trouviez votre voie graphique ?

J’ai essayé d’être une éponge sans que ce soit vraiment conscient. « Ah, s’il fait comme ça, si ça marche pour moi, je vais l’intégrer. » C’est ainsi qu’on monte sa propre architecture. En fait, comme beaucoup, j’ai toujours dessiné. Tout petit déjà, je réalisais des petites BD. Mes parents m’ont mis dans une école de dessin. Je me suis investi assez jeune. Dès le collège, je travaillais ma technicité. Avant de rejoindre l’école Pivaut : une bonne classe, des bons professeurs, tout était réuni pour favoriser l’émulation. J’y ai appris les techniques de storyboard, la mise en scène…

Naturellement, ce n’est pas évident d’arriver en tant que jeune auteur dans ce monde cruel que peut-être le Neuvième Art, si ?

C’est compliqué en ce moment, complexe… Je fais partie des chanceux, j’en vis. Je fais de l’illustration pour des jeux de cartes en ligne, des jeux de rôles comme Urban Rivals.

Quelques recherches de couverture :

Si vous aviez ce don de voyager dans le temps. Entre le passé plus ou moins lointain, le futur, quelle destination choisiriez-vous ?

Comment le monde va évoluer ? Je suis assez pessimiste. Cela explique sans doute le nombre de création post-apocalyptique au cinéma comme dans la littérature ou la BD. Si je devais choisir une époque, paradoxalement, même si j’ai eu du mal à la rendre sur papier, je privilégierais peut-être l’époque victorienne. Ou la Rome antique.

Des coups de coeur récent ?

Le Shangri-La de Mathieu Bablet ! De base, j’adore son travail, mais là… Et puis, dans un tout autre genre, le Jolly Jumper ne répond plus de Bouzard.

Propos recueillis par Alexis Seny

Une craie et quelques boucles blondes, et c’est parti pour un grand voyage à la découverte de notre belle planète, à travers ses habitants, humains ou animaux. C’est l’invitation (à l’émerveillement) que nous envoie Raphaël Drommelschlager avec son diptyque La craie des étoiles dont les pouvoirs magiques nous mettent au coeur de notre rapport à la Terre et à ses vivants.

Bonjour Raphaël, dans ma chronique du premier tome de la Craie des étoiles, je ne pouvais m’empêcher de penser au Petit Prince. Ça vous parle ?

En effet. J’ai voulu une approche poétique de la connaissance. Dans la Craie des étoiles, on apprend en suivant un petit garçon qui est en émerveillement du monde qui l’entoure. J’ai cherché à ce que son étonnement soit communicatif.

© Raphaël Drommelschlager chez Bamboo

La craie des étoiles, c’est un pas de plus vers les enfants, les plus petits même, non ?

Oui. Je pense que les couleurs, les ambiances et les situations peuvent intéresser tous les âges de l’enfance. Chacun peut y trouver son compte, selon son degré de compréhension et son avancé.

Votre trait a du coup changé, plus doux, plus accessible. Comment vous y êtes-vous pris ?

Je me suis naturellement pris au jeu. J’ai imaginé être ce héros de 10 ans qui parcourait le monde. J’ai voulu représenter les pays qu’il découvrait avec positivisme. Le trait a suivi.

© Raphaël Drommelschlager chez Bamboo

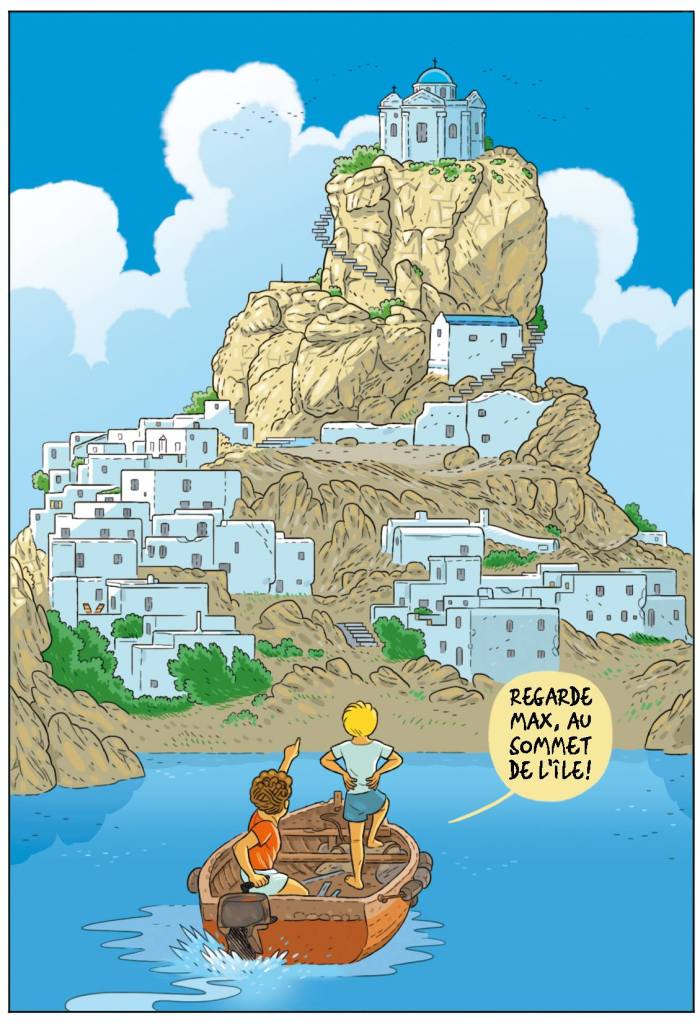

Mine de rien, cette aventure vous emmène le temps de quelques planches d’un bout à l’autre du monde. Du désert de sable au désert de glace, en passant par les rizières ou la jungle. Votre documentation était solide ? N’est-ce pas difficile de changer si vite d’ambiance ?

Le changement de pays n’est pas évident, c’est vrai. Il m’a fallu à chaque fois un petit temps d’adaptation. Je me suis sans cesse appuyé sur le mélange d’une documentation précise et de mes fantasmes sur ces terres au bout du monde.

Puis, il y a le risque de l’éparpillement, comment avez-vous dosé votre histoire ?

En restant concentré pour ne pas se disperser ! J’avais fait un plan préalable avec les pays qui pouvaient s’accorder entre eux en listant soigneusement les contrées enneigées et les terres plus ensoleillées pour éviter les répétitions.

© Raphaël Drommelschlager chez Bamboo

D’ailleurs, comment est-elle née, cette histoire ? Quel a été le déclic ?

Mon fils me posait des questions sur le monde et ses richesses. J’ai répondu en bd !

Beaucoup d’animaux y apparaissent. C’est d’eux qu’est partie l’idée de ce zoo de papier ?

Dessiner des animaux est une motivation graphique qui m’habite depuis toujours. Même dans mes albums où il n’en est pas question, je m’efforce d’en glisser malgré tout.

© Raphaël Drommelschlager chez Bamboo

Était-ce un challenge d’en représenter ainsi de toutes tailles et de tous poils ? Lequel a le plus posé problème ? Duquel êtes-vous le plus fier ?

Avec une documentation solide, rien ne pose vraiment problème. J’ai pris beaucoup de plaisir à dessiner l’ours et la girafe. Les singes macaques m’ont donné un peu de fil à retordre. Il y avait beaucoup en même temps dans certaines cases…

Comment vous y êtes-vous pris pour les représenter ? Plutôt livres ou zoo ?

Surtout des livres et des vidéos pour comprendre comment ils bougent.

© Raphaël Drommelschlager chez Bamboo

Des animaux en BD, il y en a depuis la nuit des temps, quels sont les auteurs « animaliers » qui vous ont touché, ému, qui sont des maîtres pour vous ? Pourquoi ?

Hermann et Franck Pé. Le premier pour l’expressivité de son trait. Le second pour l’élégance et le naturel des postures.

Vous avez eu, dans votre entourage, des animaux qui ont marqué votre vie/votre enfance ? Plutôt ami ou défenseur des animaux ?

Je ne suis pas militant et je ne veux donner de leçon à personne sur rien. Je connais trop le prix de la liberté. J’ai eu de nombreux chiens, tous des Saint Bernard.

Naturellement, cet album cosmopolite, remet l’homme, et particulièrement ce petit garçon, Max, au centre de la nature. À la découverte de l’autre, aussi. On a perdu ce lien, vous trouvez ?

Je cherche essentiellement l’émerveillement. La stimulation du fantasme de l’ailleurs. Rêver, toujours rêver et puis partir pour revenir et raconter pour faire rêver et inciter certains à partir vraiment.

© Raphaël Drommelschlager chez Bamboo

Max est-il inspiré de votre fils ? Qu’est-ce que ça lui a fait d’apparaître dans votre album ? Il est aussi question d’un grand-père aventurier, lui avez-vous donné un peu du caractère du vôtre ?

Le grand-père n’était pas le mien. Mon fils est fier d’être un héro de bd ! Bien qu’il sait que celui qui est représenté n’est pas totalement lui.

Vous évitez le ton moralisateur pour un ton plus conscientisateur, non ? Documentaire aussi tout en évitant l’aspect encyclopédique rébarbatif.

C’est un piège d’être trop scolaire. On risque l’ennui et on délivre mal son message.

Si vous aviez la craie de votre héros, où iriez-vous ? Qu’y feriez-vous ?

Je ferais comme Max. J’irais à la rencontre de ce que j’ignore. Ma vie serait une perpétuelle découverte. Être auteur de bd, c’est un peu raconter ce qu’on ne vit pas. J’essaie pour le moment de réaliser ce phénomène de compensation.

© Raphaël Drommelschlager chez Bamboo

Récurrent, il y a ce juron que Max prononce très souvent : Frut de frutss. Mais qu’est-ce que c’est que ça ?

C’est née de nulle part. Je voulais humaniser le personnage, lui donner une singularité verbale comme peut l’avoir le capitaine Haddock. J’ai gardé le mot qui m’est spontanément venu.

Cela fait bientôt quinze ans que vous faites de la BD (ou, du moins, que vous êtes publié), quel regard portez-vous sur cette période ? La BD, un monde cruel ?

VaaaAaaaste sujet ! Beaucoup d’appelés, peu de reçus. Je déplore la surpublication des parutions. Beaucoup de gens pourraient apprécier mon travail mais certains ne savent même pas que mon album existe…

© Raphaël Drommelschlager chez Bamboo

Des coups de coeur récents ?

Idéal Standard de Aude Picault.

Nam-Boc de Thierry Martin.

Groenland Vertigo de Tanquerelle

Quelle est la suite pour vous ? Sera-t-elle faite encore d’un peu de poussière de craie ? D’autres projets ?

Je commence une histoire complète pour tous public chez Bamboo/Grand Angle qui parle d’un homme qui veut fuir la morosité urbaine pour tenter de trouver un endroit que la société de consommation n’a pas encore envahie.

Propos recueillis par Alexis Seny

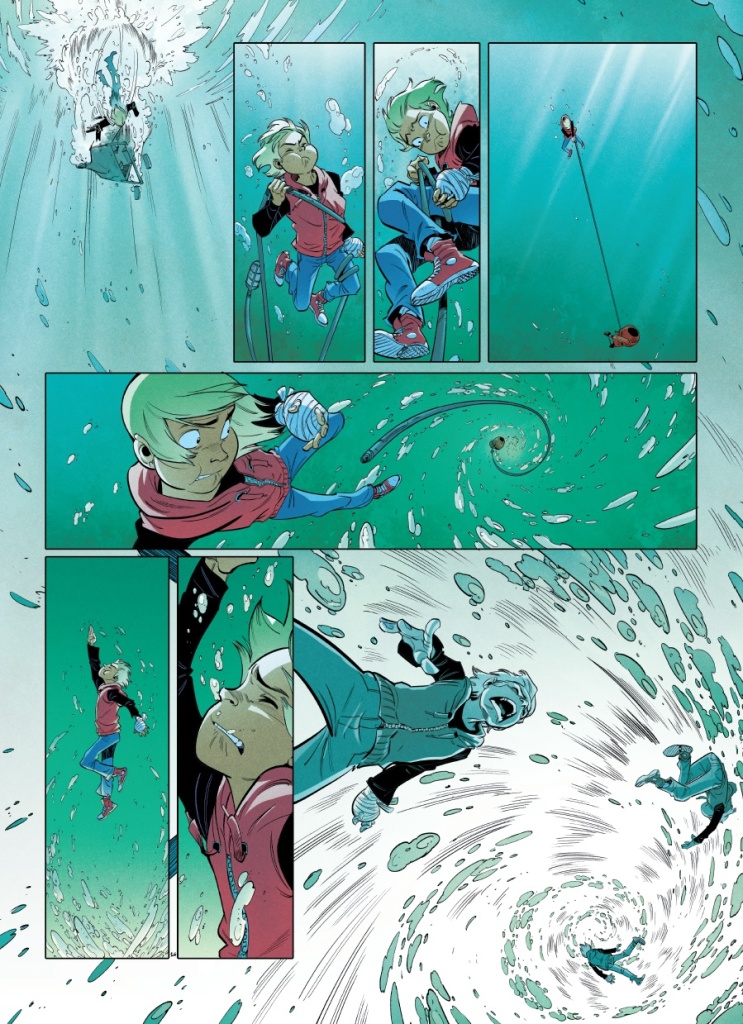

FRNCK ! Kézako ? Vous n’êtes pas les premiers ni les derniers à vous demander comment prononcer le titre imprononçable de cette nouvelle série d’Olivier Bocquet, Brice Cossu et Yoann Guillo, qui a fait sensation dans les pages de Spirou. Certains essaient Frequeque tandis que d’autres s’abstiennent. De quoi asseoir un peu plus le mythe naissant, l’histoire d’un garçon hyperconnecté qui, du jour au lendemain, se retrouve à devoir survivre dans un monde hostile et préhistorique qui n’a pas encore appris les voyelles. Heureusement, Olivier et Brice n’y ont pas perdu leur Français. Interview plus que sympathique de ce tandem délirant autour d’une série ambitieuse et généreuse.

Bonjour à tous les deux, jamais auparavant vous n’aviez collaboré, comment vous êtes-vous connus ?

Brice : En fait Olivier m’a contacté via F…..ahem, une célèbre plateforme de réseaux sociaux, ayant vu une de mes séries en cours chez Soleil et pensant que mon dessin pour faire l’affaire pour FRNCK , et j’avoue être immédiatement tombé sous le charme du projet.

Comment définiriez-vous l’autre ? Qu’est-ce qui fait qu’à vous deux, vous faites la paire ?

Brice : Pour résumer, je dirais que coup du hasard ou du destin, en tout cas ça a matché immédiatement, et on est toujours aujourd’hui surpris de cette «complicité » qui s’est nouée finalement.

Olivier : Voilà. On est très exactement sur la même longueur d’ondes. À tel point que plus on avance dans les albums, plus mes descriptions dans les scénarios sont succinctes. Je sais qu’il sait.

© Bocquet/Cossu/Guillo

À vous trois, même, puisque Yoann est arrivé dans l’aventure. Assez vite ?

Brice : Quasi immédiatement même ! Dès l’essai de pages pour Dupuis, j’ai pensé à Yoann, avec qui j’ai travaillé à plusieurs reprises et avec qui j’ai un vrai feeling. Et encore une fois ça a matché à tous les 3, a tel point que je n’ai aucune hésitation à dire que je pense qu’on a constitué la Dream Team pour ce projet.

Que vous êtes-vous apportés mutuellement ?

Brice : Beaucoup de choses ! En ce qui me concerne, FRNCK, c’est l’essence même du type de récit qui me touche et que je voulais faire depuis longtemps… Disons, pour résumer, que scénario, dessin et couleur se complètent et s’influencent.

Olivier : Brice est tellement impliqué dans l’histoire qu’il peut me donner des idées de scénario très importantes. Pas juste « oh tiens, à ce moment-là il pourrait se mettre le doigt dans le nez », mais des éléments qui peuvent redéfinir l’axe dramatique d’un album entier. Pour un scénariste, c’est très « challenging », et très motivant. Quant à Yoann, sur certaines planches, c’est lui qui apporte la note juste. Il révèle l’émotion contenue dans le dessin de Brice.

© Bocquet/Cossu

FRNCK, une série dans laquelle la moitié des dialogues (au moins) sont amputés de leurs voyelles. L’idée est folle, non ?

Olivier : Folle ? Non non, nous sommes des gens très rsnnbls. Et puis ça donne un petit quelque chose d’immédiatement séduisant, quand on résume l’histoire : « Franck arrive au début de l’humanité. Mais vraiment au début : l’Homme n’a encore rien inventé, même pas les voyelles. » Tout de suite vous faites sourire les gens.

Brice : On a essayé en amputant des consonnes mais une BD qui s’appelle A , c’est beaucoup plus obscur.

© Bocquet/Cossu/Guillo chez Dupuis

C’est ce concept qui a guidé l’aventure ou est-il arrivé plus tard dans la conception de l’histoire ?

Olivier : C’est venu pendant l’élaboration. J’ai avant tout cherché à faire ce que je ne trouvais plus en BD, et qui personnellement me manquait : une série d’aventure humoristique tous publics. Qui s’adresse autant aux enfants qu’aux adultes. Comme les Astérix, les Lucky Luke, les Tintin, ou les Spirou que je lisais dans mon enfance. Qui fait ça aujourd’hui ? Les mangas, certes. Mais en BD belgo-française, je pense que la dernière nouveauté marquante du genre, c’est Lanfeust de Troy. C’était donc il y a presque 25 ans…

Ce langage tronqué se base donc sur la capacité du cerveau à reformuler des mots même incomplets. Vous nous expliquez ?

Olivier : J’ai entendu dire que si on garde la première et la dernière lettre des mots à leur place, on peut mélanger toutes les autres, ça ne gêne pas la lecture. Je pense cependant que les exemples que j’ai vus sont très orientés pour être faciles à déchiffrer, mais je ne suis pas un expert. Sur Frnck, l’exercice consistait surtout pour moi à essayer de ne pas faire de phrases qui pouvaient générer des contresens si on plaçait d’autres voyelles que celles que j’avais prévues.

Cela ne risquait-il pas de heurter, décontenancer les lecteurs ? Avez-vous fait des tests avec un échantillon pour voir si ça « marchait » ?

Olivier : Non, aucun test. J’avais suggéré qu’on mette une traduction en dernière page, mais Benoît Fripiat, notre éditeur chez Dupuis, m’a dit « Si le lecteur ne comprend pas, il sera aussi perdu que Franck, ce sera très bien ». La seule chose que j’ai « testée », même si j’en avais l’intuition très forte, c’est le côté ludique de la chose. Expliquez à des enfants le concept, ils commencent tout de suite à imaginer leurs noms sans voyelles et à parler sans voyelles. Juste parce que c’est marrant !

© Bocquet/Cossu/Guillo chez Dupuis

Cela dit, les plus petits peuvent totalement faire l’impasse sur la compréhension du langage de ces hommes préhisto, non ?

Olivier : Oui, rien de ce qu’ils disent n’est vital à la compréhension globale de l’album. Ce sont juste des subtilités en plus. C’est l’avantage de travailler avec l’image : beaucoup de choses peuvent se passer de mots. D’ailleurs – petit hors-sujet, pardon – c’est un des grands plaisirs de la BD, de pouvoir montrer une chose dans l’image et dire autre chose par le texte.

À l’origine de cette aventure, un personnage trop accaparé par son GPS. Une invitation à se déconnecter, FRNCK ?

Olivier : Beaucoup d’adultes qu’on a vus en dédicace achètent l’album pour leur fils ou filles qui sont à leur goût trop scotchés sur leurs portables. Tant mieux si ça permet aux parents d’en parler avec eux sans en faire un drame ! Personnellement, je n’ai de leçon à donner à personne. J’ai pu constater que, le plus souvent, les ados ne font pas n’importe quoi avec leurs téléphones. En général, ils communiquent avec leurs amis. Qu’y a-t-il de mal à ça ? Frnck est plutôt une façon marrante de se rappeler que, si on sait très bien se servir des outils qui sont à notre disposition, on ne saurait pas les recréer. On est en fait très ignorants des bases mêmes de la survie. Essayez de faire un feu sans briquet ni allumettes. Essayez de chasser. Essayez juste de trouver quelque chose de comestible dans la nature. Je ne parle même pas de trucs extrêmes à la Bear Grylls : la plupart d’entre nous serions incapables de survivre dans la forêt de Fontainebleau.

© Bocquet/Cossu/Guillo chez Dupuis

La préhistoire, faut savoir, c’est bien ou c’est nul (comme le dit votre héros)?

Brice : C’est très plaisant à dessiner. À vivre, je demande à voir… ou pas !

Olivier : Moi je suis « Team Ou Pas » ! À mon avis c’est assez atroce. C’est une des raisons pour lesquelles Frnck existe, d’ailleurs : c’est intéressant de placer un héros dans un monde hostile. Mais je pense que c’était bien pire que ce que raconte la série : rien que les moustiques, tu tiens deux heures avant de devenir fou.

Un univers dans lequel vous vous sentez bien ?

Brice : Hooo oui !! Étant plutôt habitué aux univers urbains un peu sombres sur mes précédents titres, c’est une vraie bouffée d’air frais de dessiner la nature !!! Ensuite, comme nous ne nous plaçons pas forcément dans une préhistoire « historique », on peut se permettre quelques libertés quant à la faune et la flore.

Olivier : L’univers de cette BD est un univers dans lequel je me sens merveilleusement bien. Si je peux m’y promener encore pendant quelques années avec Brice, je pense que je serai très heureux.

© Bocquet/Cossu/Guillo chez Dupuis

Si vous pouviez voyager dans le temps, où voudriez-vous vous retrouver ? Et pourquoi ?

Brice : Houlà , question difficile. Pour ma part il n’y a pas qu’une époque. À vrai dire, j’aimerais remonter le temps pour voir de mes propres yeux ce qu’on a dû mal à expliquer de nos jours (comment les dinosaures ont disparu, l’érection des pyramides de Gizeh, les statues de l’Île de Pâques etc ).

Olivier : Moi, je n’ai pas besoin de remonter le temps pour voir des érections, mais c’est un autre sujet. Je choisirais probablement de voyager dans le futur. Faire des bonds de siècle en siècle, pour voir ce qu’on va devenir, et surtout à quel moment on va rencontrer des extra-terrestres.

Après, ce genre de voyage dans le temps et dans la préhistoire a déjà été maintes fois exploité dans la littérature populaire. Par quel angle attaque-t-on un tel projet ? On se désinhibe ou au contraire on tourne ces références à son avantage ?

Olivier : Depuis mon adolescence j’ai lu plein d’histoires de ce type. Il y a un potentiel énorme à la fois de fun, d’émotion, d’action, de réflexion… Il y mille manières de l’aborder. Mais franchement, je ne pensais que je trouverais un angle original pour investir ce genre. Et puis voilà, Frnck est arrivé, et j’ai tout de suite su que c’était une bonne histoire. Mais curieusement, il m’a fallu des années pour découvrir ce qu’elle était vraiment. Je n’étais pas écrasé par mes références, j’étais juste… éparpillé. Au début, je ne me suis pas rendu compte que la partie « voyage dans le temps » était importante. J’ai failli la gâcher, cette histoire, en en faisant juste une série de gags courts sur des anachronismes. Mais aujourd’hui, je pense qu’avec Brice on a l’occasion de faire notre Retour vers le futur. Peut-il y avoir un métier plus cool que ça ?

Brice : Pour moi, l’essentiel ici a été de se faire plaisir, et si on arrive à faire ressentir ça au lecteur par la suite , c’est gagné .

© Bocquet/Cossu

Quelles sont vos références ? Vos histoires (romans, films, bd…) se passant dans la préhistoire (ou faisant des ponts avec notre époque) préférées ?

Olivier : Sur la préhistoire, j’ai beaucoup aimé une série de gags courts pour la télé. Ça s’appelle Fred des Cavernes, je vous la conseille !

Il y a aussi une nouvelle de Rosny Ainé, l’auteur de La guerre du feu, où il imagine que les hommes préhistoriques rencontrent les extra-terrestres. Dans mon souvenir, c’est très puissant. Et bien sûr, enfant j’étais un grand fan de Rahan ! J’avais même son coutelas d’ivoire… enfin, de plastique, mais bon, que ça reste entre nous.

© Bocquet/Cossu/Guillo chez Dupuis

Dans FRNCK, on est quelque part entre Voyage au centre de la terre, RRRrrrr!!! et Le monde perdu. Ça vous parle ?

Olivier : Jules Vernes, je suis fan. Il a vraiment le sens de l’émerveillement. J’espère qu’on arrivera à faire écarquiller les yeux au lecteur comme Verne nous fait écarquiller le cerveau. Le monde perdu, je suis sûr de l’avoir lu quand j’avais une dizaine d’années, mais tout ce dont je me souviens, c’est la couverture du livre. Quant à RRRrrrr!!!… il y a quelques très bons gags, mais c’est dommage qu’ils se soient contentés de ça. Il y avait vraiment le potentiel d’aller plus loin tout en restant drôles. En revanche, un des personnages de Frnck est directement inspiré du look de Marina Foïs dans ce film !

© Bocquet/Cossu

Brice, vous, vous avez totalement réadapté votre graphisme, plus « jeunesse », plus « manga », plus speedé aussi. Vous avez mis du temps à trouver le bon calibre ?

Brice : Holàlà non, ça a même plutôt été immédiat ! Mon dessin dans FRNCK est en fait bien plus « naturel » pour moi, car bien plus proche de mes sources profondes d’inspiration et des pistes de dessin que j’explorais quand j’étais un ado qui dessinait dans les marges de ses cours de maths. (rires)

© Bocquet/Cossu/Guillo chez Dupuis

Olivier : Moi aussi je dessinais sur mes cours de maths. Surtout des b… non rien. (re-rires)

Qu’est qui vous plaisait dans l’histoire d’Olivier ?

Brice : Le premier réflexe a été un franc fou rire sur le titre de présentation du dossier, ce qui est un très bon point. Ensuite, c’est réellement l’aspect aventure humaine du récit qui m’a touché, car même si l’humour est omniprésent, on parle d’un petit gars qui cherche d’où il vient, ce qui est une problématique très sérieuse. Et par la suite on verra qu’il ne sera pas confronté qu’à des situations qui vous feront rire mais CHHHHT.

Trombinoscope © Bocquet/Cossu

Y’a-t-il eu des défis sur cet album ?

Brice : Olivier essaie à chaque fois de me donner les situations les plus abracadabrantesques à dessiner mais j’aime le défi 😀

Comment avez-vous « designé » les personnages centraux ?

Brice : À la base, J’avais simplement un descriptif pour Franck et les trois premiers antagonistes du tome 1. En ce qui concerne la tribu dans laquelle Franck arrive , je me suis juste dit « tiens il faudrait un gars qui ait l’air un peu fou, et puis tiens des jumeaux frère et sœur un peu balourds avec des gros sourcils, etc. etc. J’ai eu pas mal de liberté finalement et ça a été aussi ma façon de m’approprier le récit.

Olivier : J’étais insistant sur le fait que tout le monde en dehors de Franck devait avoir la peau foncée. Mais en dehors de ça, Brice a vraiment inventé tous les personnages. C’est même lui qui a déterminé combien il y en aurait !

Recherches initiales pour le personnage de FRNCK © Bocquet/Cossu

Tous les deux, vous lancez avec FRNCK une perche à un public que vous ne touchiez pas encore vraiment, les pré-ados sans laisser sur le côté les autres. Exercice périlleux ? À quoi avez-vous dû veiller ?

Olivier : En matière d’exercice périlleux, j’ai fait bien plus risqué en reprenant le Transperceneige avec Jean-Marc Rochette. Là, c’est beaucoup plus simple. Pour Frnck, je veille surtout à garder un niveau de langage correct, sans vulgarité et sans tics de l’époque. Pour le reste, je ne m’interdis rien, car le ton de la série impose lui-même des limites à ne pas dépasser. Dans le gore, par exemple, ou le sexe. Et très franchement, ça ne demande aucun sacrifice. Avec Brice, il y a aussi des thèmes qui nous sont chers et qu’on fera passer dans les albums. Avec légèreté, bien sûr, sans faire de pensum. Mais par exemple la tolérance, le respect de la différence, le féminisme, l’écologie, l’honnêteté… Des trucs de base, hein, mais qui semblent parfois complètement relégués au second plan quand on regarde l’actualité. Si on a des lecteurs jeunes, autant leur montrer des exemples à suivre !

Frnck fait partie de ces quelques séries qui voient à long terme. Vous planchez déjà sur le quatrième tome ? Un rythme soutenu ? Cela ne vous déconnecte-t-il finalement pas de la parution du premier tome ?

Brice : Olivier vient de finir d’écrire le quatrième tome et pour ma part j’en ai dessiné un peu plus de la moitié ! Disons qu’on a décidé de geler la sortie du tome 1 pour pouvoir enchaîner les tomes et proposer le 1er cycle dans un délai plus court que d’habitude

Olivier : C’est un rythme soutenu, mais on est portés par notre enthousiasme, et par le soutien de notre éditeur, Benoît Fripiat, car c’est lui qui prend le risque de nous faire confiance, et c’est lui qui a allumé l’étincelle qui a mené Dupuis à faire de Frnck son projet numéro 1. On ne va pas commencer à se plaindre ! La seule frustration quand on parle aux lecteurs du tome 1, c’est que parfois on a envie de leur dire « et tu verras, après il se passe ça, et ça, et là il va y avoir tel coup de théâtre… »

Un selfie dans le tome 4 © Bocquet/Cossu

Avant ça, il y a eu la prépublication dans Spirou, un petit événement pour vous ? Ça permet de prendre la température ?

Brice : Un immense honneur même ! On a été très touchés !!

Olivier : La prépublication permet de recevoir en dédicace des gens qui ont déjà lu l’histoire, et c’est très plaisant. Les enfants en particulier ont souvent des questions très précises sur tel ou tel aspect de l’album, des théories sur ce qui va se passer ensuite. J’adore ce public !

Puis il y a eu cette série de strips annonçant la série. Chouette à faire ?

Brice : On a dû trouver l’idée assez rapidement mais au final c’était un exercice super rigolo.

Olivier : C’était totalement imprévu ! On a eu une semaine pour trouver le concept puis écrire, dessiner et mettre en couleurs les 8 strips. J’avais toujours voulu m’essayer au strip, donc j’étais content du challenge, mais c’est quand même un exercice très particulier. J’ai bien transpiré pour faire des histoires en 3 cases !

© Bocquet/Cossu/Guillo chez Dupuis

Passer dans le journal, un rêve de gosse ?

Olivier : Pour moi, c’était un rêve d’adulte, plutôt. Mais voir Frnck en couverture de Spirou a été le moment le plus émouvant de ma carrière de BD. J’en ai eu les larmes aux yeux.

Y’aura-t-il des allers-retours avec notre époque contemporaine ? Je vois que vous allez notamment expliquer l’origine du… Selfie !

Brice : Clairement, le voyage dans le temps est une piste qu’on songe à explorer dans les cycles suivants.

Olivier : L’origine du selfie se situe à la préhistoire, donc pas besoin de revenir de nos jours… Mais disons qu’on a évoqué l’idée de revenir au XXIème siècle (Brice a même déjà dessiné les personnages dans leurs costumes contemporains). Cependant on sait déjà que ça n’arrivera pas avant… longtemps ! Si les dieux de la BD nous prêtent vie, on a déjà un arc dramaturgique qui est prévu sur 3 cycles de 4 albums… et ce n’est qu’après qu’on envisagera le débarquement de toute notre petite tribu de nos jours. Vu d’ici, ça semble extrêmement lointain comme perspective, mais on va probablement garder un rythme de parution assez soutenu, histoire de ne pas devenir vieux avant nos personnages !

Le retour du tigre à dents de sabre dans le tome 2 © Bocquet/Cossu

Quels sont vos (autres) projets

Brice : Un One Shot chez Glénat avec mon compère d’atelier et ami Alexis Sentenac, pour les éditions Glénat ; plus deux autres projets de one shot encore secrets… et SURTOUT plein de futurs FRNCK, espérons !!!

Olivier : On a aussi un projet commun hors Frnck, qui sortira en 2018 et ne devrait pas passer inaperçu, mais c’est un peu tôt pour communiquer dessus. Et de mon côté j’ai Le Tailleur de Pierre ma troisième et dernière adaptation de Camilla Läckberg avec Léonie Bischoff, qui devait sortir en février chez Casterman mais a été retardé.

Et Jean-Marc Rochette, qui est en train de travailler sur son magnum opus, Ailefroide, un album autobiographique de 280 pages que je l’ai aidé à écrire et qui sortira en avril 2018, toujours chez Casterman. Quant à Frnck, on va faire une petite pause, mais sauf catastrophe industrielle, à la rentrée on va attaquer le deuxième cycle !

Propos recueuillis par Alexis Seny

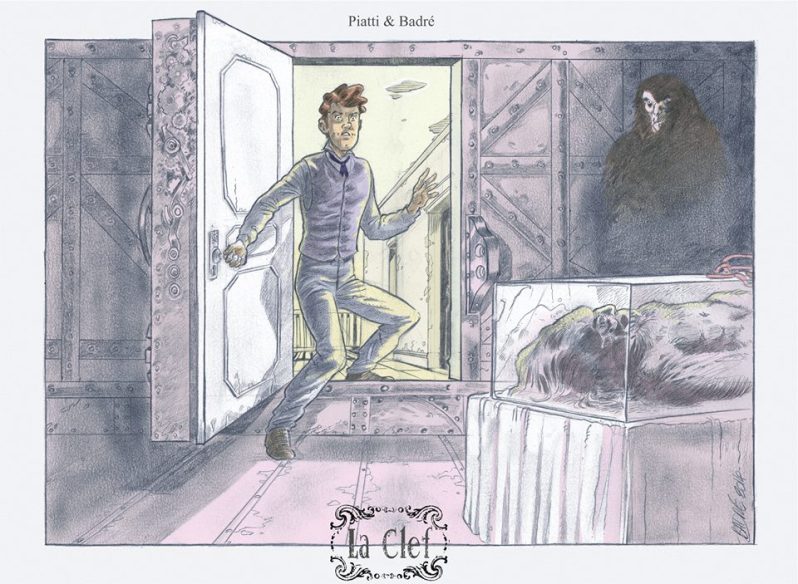

Tant de nouveautés, tant de choix, c’est vrai qu’il n’est pas triste ce monde de la BD dans lequel on ne compte plus les auteurs talentueux dans tous les domaines, poussés en têtes de gondole ou tentant toujours plus de s’extirper de l’arène où ils sont de plus en plus nombreux à défendre leur rêve. Alors, parfois, on quitte les allées royales pour aller frapper aux portes dérobées. Encore plus quand on a la… Clef. La Clef, c’est ce formidable récit gagnant amplement à être connu que nous ont livré Pascal Piatti et Pascal Badré. Une histoire où se croisent les ombres de Lupin, d’un Poe ou d’un Stevenson et où se révèle un peu plus le trait fabuleux de Bradé (quelque part entre Boucq, Léturgie et Alary, sans oublier les maîtres de la Ligne Claire, vous allez voir). Raison de plus pour aller à leur rencontre, au-dessus des toits, auprès d’un Paris en construction.

© Piatti/Badré chez Y.I.L.

Bonjour Pascal et… Pascal. Tout d’abord, questions classiques mais essentielles. Qui êtes-vous ? D’où nous venez-vous ?

Pascal Piatti : Je suis auteur BD originaire de Toulon, pays où les cigales chantent et où règne un soleil de plomb.

Pascal Badré : Ardennais d’origine, je suis né il y a 46 ans à Sedan. Marié je suis père d’une fille de 19 ans, Solenne qui est étudiante à Besançon.

© Piatti/Badré chez Y.I.L.

Vous destiniez-vous à devenir auteur de BD, un jour ?

P.P. : Oui en effet, depuis tout petit, j’aspirais fortement à être auteur BD. C’était dans mon ADN.

P.B. : Il y a une dizaine d’années, nous avons quitté nos vertes Ardennes pour tenter l’aventure dans l’Allier où nous sommes restés 3 ans puis nous avons atterri dans le Jura. La BD est pour moi une passion qui ne me fait pas vivre. Pour remplir le frigidaire, je suis pétrisseur dans une usine agroalimentaire qui produit des pâtés croûte (je fais la pâte) et je travaille de nuit ce qui me laisse du temps pour m’adonner à ma passion.

© Badré

Qu’est-ce qui vous a filé le virus ?

P.P. : Mon père m’a montré Tintin, Astérix et Lucky Luke que je lisais déjà à 7-8 ans.

P.B. : Du plus loin dont je me rappelle, j’ai toujours dessiné. Ma mère reproduisait les dessins de Dubout et j’essayais de les recopier.

© Piatti/Badré

Et quels ont été vos premiers émois ?

P.P. J’ai adoré Tintin et Astérix quand j’étais haut comme trois pommes. Puis à l’adolescence, j’ai découvert Boule et Bill et le Marsupilami. Et c’est bien plus tard à 18 ans que j’ai eu ma première claque graphique en dévorant Largo Winch et XIII. Mes maîtres sont à chercher du côté d’Hermann, Marini, Bec, Meyer, Francq, Abolin et Alice, en dessin; et de Bec, Marazano, Dufaux et Van Hamme, au scénario.

Comment avez-vous appris à faire de la BD, que ce soit au scénario ou au dessin ? De manière autodidacte ou soutenues par des aides extérieures.

P.P. : J’ai appris à faire de la BD en lisant beaucoup de BD. Je me suis beaucoup inspiré et j’ai absorbé une quantité énorme de BD.

P.B. : Disons que le monde de la Bd s’est ouvert à moi par le biais de Hergé, Franquin, Morris et Uderzo. Pour apprendre à dessiner, je recopiais leurs dessins.

Un projet « Ligne Claire » resté dans les cartons

©Chanoinat/Marniquet/Badré

Qu’est-ce qui vous a permis de passer du rêve à la réalité ? Des rencontres ont-elles joué ?

P.P. : J’ai rencontré Georges Abolin, en 2007 qui m’a poussé et boosté en me disant que j’étais sur la bonne voie. Puis Alain Janolle, en 2009, qui m’a donné de très bons conseils. Après par la suite, j’ai réussi à frapper aux bonnes portes en croyant en moi et à mes projets BD futurs.

P.B. : Moi, c’est avec Paul Glaudel que j’ai collaboré sur un projet de gags à la page sur un routier à qui il arrive beaucoup de mésaventures qui n’a pas abouti mais pendant cette collaboration, j’ai encore et toujours glané des conseils. Ensuite j’ai participé au collectif d’OPALE BD « Le p’ti Ch’ti qui monte ».

© Glaudel/Badré

Pascal Piatti, vous avez déjà signé quelques albums, dans divers genres. Cela vous plait d’être éclectique ?

P.P. : J’adore toucher à tous les genres en effet. Je ne me laisse aucune limite du moment qu’il y a une bonne histoire derrière. Je prends énormément de plaisir à passer du thriller à l’historique ou au western. Mais j’ai quand même une grande préférence pour l’historique et la SF, genres que j’affectionne grandement. Je commence depuis peu à être assez calé en histoire médiévale, le XIIIème siècle pour être précis.

© Piatti/Verbecq/Mannicot

Quels sont les bonnes conditions pour susciter et activer l’imagination ?

P.P. : Il n’y en a pas forcément. Depuis peu, certains films m’inspirent et certains romans historiques m’influencent. J’ai aussi l’habitude de lire des revues scientifiques ou historiques, et j’arrive à imaginer une histoire originale.

Les différentes collaborations avec les dessinateurs (Frappier, Guengant, Mor…) vous ont appris et fait évoluer ?

P.P : Oui ces collaborations m’ont fait évoluer dans ma technique narrative, m’ont appris à gagner en rapidité d’écriture tout en gardant une réelle efficacité. Mais j’ai surtout appris à croire en mon histoire et à collaborer pour rechercher la meilleure façon de raconter une histoire graphiquement.

La bête de Jumièges © Piatti/Mor chez Tartamudo

Si on reprend le fil, vous, Pascal Badré, on vous retrouve en 2003 sous le synonyme de Bader pour Désiré Galopin. Un premier acte et puis plus grand-chose, malheureusement. Il est dur ce monde-là ?

P.B. : Longtemps après ma rencontre avec Paul Glaudel, j’ai eu l’occasion de rencontrer Servais à plusieurs reprises (il n’habitait pas très loin de chez moi). Avec d’autres rêveurs, nous avons créé notre fanzine : le CAID (Club des Amis d’Images Dessinées). Cela m’a permis de rencontrer d’autres dessinateurs – scénaristes et de me lancer dans ma première BD : Galopin aux éditions DEMGE publiée en 2003.

Évolution du personnage fétiche de Pascal Badré de Galopin à Sharyvary (Trinidad) ©Badré

J’ai enchaîné en participant à un collectif « Aux portes du passé » (chez le même éditeur) qui réunissaient de grands noms tels Hermann, Ramaiolli, Rollin. J’ai même colorisé les planches de ces deux derniers auteurs… J’ai ainsi été invité au festival d’Illzach où j’ai pu recevoir de nombreux conseils de pros.

Marcel le super-héros éphémère © Badré

J’ai toujours continué à dessiner et, par le biais d’Internet, j’ai rencontré Joris Chamblain qui m’a proposé une histoire courte de quatre planches : Blake qui a été publié dans le Lanfeust Mag. Un deuxième volet de cinq planches a été, à nouveau, publié quelques mois plus tard.

© Chamblain/Badré

J’ai enchaîné avec un projet de BD avec Philippe Chanoinat et Frédéric Marniquet au scénario. Malheureusement, l’éditeur n’avait pas les reins assez solides et 32 planches dorment dans un tiroir.

Plus tard, c’est aux-côtés de Pascal Piatti qu’on vous a revu pour ce qui, à la base, était votre projet : l’histoire courte Trinidad. Une belle expérience ?

P.B. : Toujours via internet, j’ai rencontré Pascal Piatti à qui j’ai proposé mon idée de BD intitulée Trinidad, une histoire de pirate-fantasy dont nous avons publié un extrait dans un collectif « Envies d’ailleurs » sous l’égide de Katia Even pour ensuite nous concentrer sur « la clef ». Le pitch ? Deux inséparables flibustiers sont contraints par la force des choses de retrouver l’épée Al’ Batar qui est en réalité la neuvième clé manquante pour ouvrir les neufs portes du grand frêne…

© Piatti/Badré

P.P. : J’ai rencontré Pascal, en janvier 2012, après avoir laissé une annonce sur le Café Salé, Pascal m’avait contacté pour faire une page test sur un projet de SF. Et puis quelques mois plus tard, on démarrait un autre projet, « Trinidad », donc. Cet album d’aventure, de pirates sur une légende viking. J’appelais ce genre de la « pirate fantasy » à l’instar de la franchise « Pirates des Caraïbes ». Finalement, Pascal me recontacta en juillet 2014 pour démarrer un album sur le Paris du XIXème siècle, histoire que Pascal avait développée, des années auparavant, et dont il voulait remanier.

© Piatti/Badré

Trinidad, cela a été comme une évidence, une envie de prolonger la collaboration sur un format plus long et plus abouti.

Ainsi, sur les toits, tel un nouvel Arsène Lupin, Anatole semble voler vers un nouveau méfait. Or non, on n’y est pas du tout : il est en réalité… serrurier refusant s’introduisant dans les maisons pour évacuer la frustration de ne pas savoir ce que les clés qui passent dans ses mains ouvrent. L’idée est brillante mais d’où vient-elle ? Quelle est la genèse de cette histoire ?

P.B. : L’idée de La Clé est partie de l’objet clef. Je voulais en faire une histoire avec comme point central, une porte camouflée (la fameuse porte !) et j’ai commencé à broder mes personnages tout autour de cette idée (serrurier curieux, porte cachée…).

© Piatti/Badré

À l’époque, peut-on dire que vous aviez trouvé en Pascal Piatti l’allié parfait ?

P.B. : Pascal Piatti est effectivement un allié parfait, il a un bon découpage, un style d’écriture qui m’inspire et il a l’esprit ouvert, nous foisonnons tous les deux d’idées et il sait en extirper le meilleur. J’aime beaucoup travailler avec lui.

Il y avait résolument de très belles choses à faire avec le dessin de Badré ? Comment le décririez-vous, ce dessin ? Quel effet vous a-t-il fait ?

P.P. : C’est un dessin très nerveux, un peu dans la lignée d’une « ligne claire » mais en gardant la nervosité et l’humour d’un Franquin. Les trognes de ses personnages gardent une certaine fraîcheur et une drôlerie sans pareil. J’ai adoré travailler avec Pascal, son dessin m’inspirant à chaque fois. Comme la scène de la découverte du petit chat dans « La clef » partie d’un délire commun que j’ai pris au mot en intégrant ce petit animal qui fait bien le lien entre l’aspect sérieux de la quête du personnage d’Anatole et le côté comique qu’avait Anatole en lui donnant la réplique et étant son confident.

© Piatti/Badré

Pascal Badré, comment définiriez-vous votre dessin ? Quelle est votre méthode de travail ? Des difficultés sur cet album ?

P.B. : La plus grande difficulté pour moi est le manque de temps (du fait de mon emploi) ce qui m’empêche d’être à 100% sur la BD et m’oblige à me reprendre en plusieurs fois sur un dessin. Ma méthode est simple : croquis au crayon papier pour aller vers un dessin plus poussé, cadrage en feutre noir puis dessin définitif à l’encre de chine : plume et pinceau.

© Piatti/Badré chez Y.I.L.

Dès le départ, le ton est donné, vous jouez malicieusement avec l’ambiguïté et les apparences, non ?

P.B. : Cette idée provient de Pascal Badré et je l’ai poussé encore plus loin afin de surprendre encore plus le lecteur.

Si vous aviez le « pouvoir » d’Anatole, chez qui aimeriez-vous vous introduire ?

P.P. : Partout. J’aimerais découvrir la vie des gens qui vivent à proximité de chez moi et découvrir leur moindre secret.

© Piatti/Badré

P.B. : Le pouvoir d’Anatole n’est pas complet pour moi car avec ses clefs, il me faudrait l’invisibilité : je me pencherais alors sur l’épaule de mes maîtres en BD pour leur « piquer » quelques techniques de dessin.

Naturellement, tout ça n’est pas sans risque et la surprise guette. Et qui sait ce que la prochaine porte pourrait ouvrir. La clef nous emmène dans des univers riches et variés : on pense à la quête du yéti, à Dr Jekyll et Mr. Hyde mais aussi, pourquoi pas, à King Kong. Des références qui vous parlent ?

P.P. : Oui la volonté était de surfer sur les récits de Jules Verne, de Stevenson pour son Dr Jekyll et Mr Hyde, sur Alan Edgar Poe, car le XIXème siècle était un siècle riche en découverte et en progrès technologique. Ce siècle ouvrait forcément une multitude de possibilités d’histoires plus étonnantes les unes des autres.

C’est aussi l’occasion de nous promener dans le Paris de la fin de 1800, la Tour Eiffel est en bonne voie, vous aimez voyager dans le temps du bout de votre stylo ou de votre crayon ? Documentation à l’appui ? Des films, des dessins… ?

P.P. : Peu de documents, à peine quelques photos d’époque du Paris de la fin XIXème. Le reste a été surtout sorti de notre imagination commune autour du XIXème siècle et fortement inspiré des récits de Jules Verne ou d’Arsène Lupin.

© Piatti/Badré chez Y.I.L.

Autre voyage, celui entre la nuit, le jour et des souvenirs des Alpes Bavaroises. Et le jeu des couleurs qui va avec. Comment vous y êtes-vous pris ?

P.B. : Au départ, j’avais colorisé en couleurs simples et c’est Pascal qui a eu l’idée des couleurs avec effet ancien pour les flashbacks.

Arrivé à la fin de cet album, on se dit qu’il y aurait bien d’autres portes à ouvrir. Une suite pourrait-elle voir le jour ?

P.P. : Nous nous ne sommes jamais posé cette question, en tout cas pour mon cas pensant que cette fin suffisait à elle-même. Anatole part en effet vers d’autres horizons. Cette fin ouverte permet aussi d’imaginer une suite mais elle me plait dans le sens que le lecteur pourrait très bien imaginer par lui-même cette suite. Pour l’instant je n’éprouve pas le besoin d’imaginer une suite… mais on verra bien comment cet album est accueilli…

P.B. : Je ne suis pas enclin à créer une suite et je suis totalement le raisonnement de Pascal : comme d’habitude, on est d’accord.

© Piatti/Badré

Quels sont vos autres projets à tous les deux ?

P.P. : Une série historique se passant dans le XIIIème siècle, un album sur le Périgord en 1398, un album érotique, une série de SF, deux westerns et d’autres sujets d’histoire à développer.

P.B. : Mon prochain projet est une BD qui se déroulera dans les années 60. J’ai également sous le coude une histoire courte en collaboration avec ma fille.

Merci à tous les deux, et bonne route, qu’elle soit faite de passion mais aussi de reconnaissance porteuse de projets, on l’espère. En attendant, nous ne pouvons qu’inciter nos lecteurs à visiter vos blogs (Callusworld pour Pascal Piatti et Dans ma bulle pour Pascal Badré) et d’y découvrir plein de chouettes choses.

Propos recueillis par Alexis Seny

C’est un fait, l’expression Adieu monde cruel a souvent été reprise pour prêter à rire ou pour souuligner un drame. Cette fois, l’expression reprise et adaptée par Titeuf, on s’en souvient, donne le titre d’un album qui emmènent quatre héros malgré eux et suicidaires sur la route d’un suicide raté. Une aventure rocambolesque rendue par Nicolas Delestret sur un scénario d’Olivier Massard et Jean Rousselot. Ce dernier, scénariste mais avant tout cinéaste (couronné par un Ours d’or à Berlin pour le court-métrage « Hommage à Alfred Lepetit »), ajoute une corde a son arc, tout en continuant de cultiver l’amour des gens ordinaires, de l’ombre. Nous l’avons rencontré.

© Bamboo

Bonjour Jean. La première question est inévitable, comment va Alfred Lepetit ?

(Il rit). Bien, bien, je crois. Ces derniers temps, je n’ai plus trop de nouvelles. Mais je crois qu’il est toujours stagiaire sur les plateaux de cinéma.

En effet, aujourd’hui, c’est loin des plateaux de cinéma qu’on vous retrouve, sur les planches… de bande dessinée. Comment y êtes-vous venu ?

Je n’en suis pas un spécialiste, pas même un connaisseur. J’en achète, j’en lis, j’aime ce média. Et, pour tout dire, cette incursion dans la BD n’est pas une idée qui venait de nous, mon compagnon de route, Stéphane Massard, et moi-même. À la base, il y a une histoire écrite. Vous savez, les écrits restent ou pas. Ici, il est resté. Jusqu’au jour où une connaissance nous a mis en contact avec Bamboo. De fil en aiguille, notre projet s’est avéré mieux convenir à la collection Grand Angle. On l’y a proposé et l’aventure pouvait continuer.

Avant cette rencontre avec le Neuvième Art, il y avait une histoire orpheline de médias, si je comprends bien ?

C’est ça. Elle avait été écrite naturellement, comme un scénario.

© Rousselot/Massard/Delestret chez Grand Angle

Quelle est sa genèse ?

À la base, il y a ce phénomène dramatique au Japon : chaque année, des dizaines de gens désespérés organisent leur suicide avec d’autres personnes, qu’ils ne connaissent pas généralement, à bord de voitures closes dont ils actionnent le réchaud pour s’asphyxier. Ce qui nous a mis la puce à l’oreille, c’est une tentative de suicide collectif similaire, en France. Sauf que ça a foiré. Pour X ou Y raison, ils se sont engueulés.

© Rousselot/Massard/Delestret chez Grand Angle

Ça me plaisait d’imaginer pareille situation dans une histoire. Mais le traitement final n’est pas du tout celui que nous avions imaginé, au début. Nous nous avancions plus dans une histoire policière. Un mauvais fait divers.

Puis, l’idée est venue de voir ça sous un autre angle et de suivre un quatuor aux horizons totalement différents et qui se serait formé anonymement grâce à Internet. Et de leur mettre plein d’embûches entravant leur volonté d’en finir. Naturellement, dans un groupe, il y a toujours quelqu’un qui veut aller jusqu’au bout. Nous allions voir ce qu’il en était. Peut-être, pourrions-nous amener ces personnages à accepter la vie telle qu’elle est, malgré les pépins.

Ils sont d’ailleurs très contemporains, ces protagonistes, minés par des phénomènes réellement en prise avec le monde d’aujourd’hui : la maladie, la perte d’un emploi…

Oui, si nous les réunissions dans une seule et même voiture, nous voulions qu’ils viennent de quotidiens totalement différents. Et qu’ils soient tellement bloqués sur leur propre misère qu’ils soient incapables de voir les malheurs des autres. D’autant plus qu’ils ont comme objectif de se suicider dans l’anonymat le plus complet et chacun en en sachant le moins possible sur les trois autres.

© Rousselot/Massard/Delestret

Mais, dans son égoïsme, chacun a une histoire très forte et est convaincu que celle des autres n’en vaut pas la peine. Jusqu’à ce que nous trouvions, comment les relier. Mais, oui, nous voulions des gens normaux.

… et anonymes.

Oui, dès le départ, nous aimions cette idée. Nous imaginions quatre personnes à l’aube, sur une terrasse. Avec une surprise : ils ne se connaissent pas mais veulent… se suicider et ont choisi une méthode sans douleur, sans violence. Ce ne sont pas des gens qui veulent souffrir. Ils estiment déjà avoir souffert dans leur vie, avec des tracas qui ont démoli leurs grandes entreprises. Et, au moment où ils ne veulent plus de cette vie, elle continue, elle s’accroche, de toute son ironie.

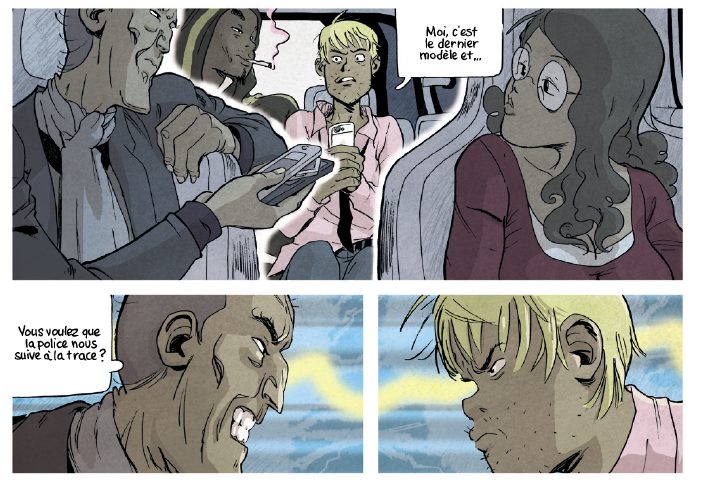

Recherches de personnages © Rousselot/Massard/Delestret

Vous aimez vous intéresser aux hommes et femmes de l’ombre, communs, non ?

Clairement, ces gens qu’on ne voit pas et qui, pourtant, se donnent, chaque Jour. On parlait d’Alfred Lepetit, tout à l’heure. Je suis en train de préparer un autre faux-documentaire. Je recherche un partenaire pour ce faire. On explorera encore une fois l’ombre dans le monde artistique en général. Ce sera un long-métrage, le faux se mêlera au faux.

Au fond, c’est une pièce théâtre en road movie, non?

C’est vrai, nous nous le sommes dit avec mon coauteur. Cet album procède en quelque sorte par tableaux, d’un endroit à l’autre, tous reliés par un déplacement qui tourne… en rond. Pas si loin d’En attendant Godot, en fait.

© Rousselot/Massard/Delestret chez Grand Angle

Grand Angle a comme slogan « La BD comme au cinéma », ça ne pouvait pas mieux vous parler.

Cet album, c’est la rencontre d’une collection avec nos envies. Une histoire avec un côté Little Miss Sunshine, absurde mais dans laquelle les personnages apprennent à se connaître, comme un rite initiatique.

Et, justement, quelle force, quel impact trouvez-vous à la BD par rapport au cinéma ?

D’abord, la BD possède une immédiateté. Ça existe, c’est palpable. Si on veut aller plus loin, j’ai appris, avec Hervé Richez et Nicolas Delestret, le découpage. Au départ, j’imaginais une scène en plusieurs cases, je les démultipliais. Puis, j’ai compris qu’on pouvait être plus fort en une ou deux cases, seulement. J’y ai gagné en fluidité. C’est devenu mon obsession.

© Rousselot/Massard/Delestret chez Grand Angle

Et votre expérience de cinéaste, elle vous a servi ?

J’étais comme un collégien, très en attente face à cette impression de nouveau média. Ce qui pourrait relier les deux arts, c’est le storyboard. Bon, je ne sais pas dessiner. Mais ce storyboard, c’est l’occasion de se demander le plan qu’on va utiliser, le temps qu’on va y passer. Dans le cas d’une BD, le storyboard va avoir un impact direct sur la forme finale, sur les planches, les cases que Nicolas va dessiner. Le dessin, que ce soit pour un court- ou un long-métrage, est un outil. Alors que dans la BD, c’est lui la fin.

Au dessin, on retrouve Nicolas Delestret qui n’avait plus sorti d’album depuis quelques années.

S’il avait fait ses armes dans la bande dessinée historique, il a eu un vrai coup de coeur pour cette histoire. Nous avons beaucoup échangé, Nicolas nous a appris avec beaucoup de bienveillance son savoir-faire. Notamment pour rendre une séquence beaucoup plus dynamique et y mettre plus d’énergie, ce que je ne trouvais pas évident, quand certaines planches étaient trop longues, qu’une scène était trop serrée dans une planche.