Flux RSS

Flux RSS

laurentmelikian.jpg)

Septième partie de l’entretien avec Christian Godard par Laurent Lafourcade.

Dans cet épisode « hors-série », Christian dévoile son admiration pour le travail de l’immense artiste qu’était Albert Uderzo. Il nous raconte leur rencontre, leur amitié et replonge dans sa carrière.

3.jpg)

Bonjour Christian. Nous nous retrouvons aujourd’hui pour un entretien « hors-série » consacré à Albert Uderzo.

Vous savez, entre Uderzo et moi, il n’y a pas une grande différence d'âge, 5 ans tout au plus. Quand j’étais gamin, à l’époque où je lisais beaucoup d’illustrés, que j’achetais généralement d’occasion parce qu’il y avait un marchand pas très loin qui en vendait, j’avais remarqué un dessinateur qui me laissait pantois par son talent. Uderzo faisait tout ce que l’on voulait bien lui demander. Il faisait du dessin humoristique et du dessin réaliste. J’avais donc fait des dossiers dans lesquels je collectionnais tous les dessins de cet auteur. Je ne le connaissais pas du tout à cette époque-là où, en quelque sorte, on commençait à remarquer la qualité de ce qu’il faisait. On lui avait confié l’intégralité de la dernière page de couverture de France Dimanche. Il était chargé de faire les illustrations autour des faits divers qui s’étaient passés au cours de la semaine. Ses dessins étaient accompagnés d’articles. Moi, je classais très soigneusement tout ce qu’il publiait. Il me fascinait. J’étais persuadé qu’il était célèbre et très entraîné dans le métier qui était le sien car il était capable d’adopter n’importe quel style.

.jpg)

On l’a vu. Vous faisiez partie de l’équipe fondatrice du journal Pilote dans laquelle se trouvait un certain Albert Uderzo. Vous souvenez vous de votre première rencontre ?

J’ai tout d’abord fait la connaissance de Goscinny, bien avant que Pilote ne se crée. On a fait des bricoles ensemble à droite et à gauche, comme des pages de publicité. C’est lui qui démarchait. Il me demandait par exemple si je voulais me charger d’une page pour une machine à laver. Je me rappelle qu’on m’avait donné un modèle à partir duquel je l’avais dessinée. Je m’étais trompé. Je l’avais représentée s’ouvrant de face vers la droite au lieu de l’autre côté…

Ensuite, Pilote s’est créé et Goscinny m’a proposé de travailler dedans, ce que j’ai bien entendu accepté. A cette époque, le journal était hébergé dans une agence avec plusieurs bureaux où il y avait Edi-Monde et Edi-Presse, dans une petite rue qui donnait sur l’Avenue de l’Opéra. Au tout début de mon arrivée au journal, je lui explique que l’une de mes admirations, c’était Uderzo. Goscinny me dit : « Ha, bon ! Vous admirez Uderzo ? » et me demanda très tranquillement si je voulais le voir. C’était pour moi quelque chose de complètement extravagant. Sans se lever de son bureau, il hurla : “Albert !”. La porte d’à-côté sur le flanc gauche s’ouvrit et je vis arriver un mec qui avait à peu près mon âge. Inutile de vous dire que ça a été l’une des révélations de ma vie. J’ai réalisé que ce garçon avait dû commencer à travailler très très tôt et qu’il était incroyablement en avance par rapport à ce que je savais moi. Moi qui pensait que c’était un ancien. Pour moi, Uderzo a toujours été cet espèce d’animal incompréhensible qui savait dessiner depuis toujours. Je suis resté bouche bée devant lui.

Dans le dossier introductif du tome 2 de l’intégrale de Martin Milan, je montre quelques-uns de ces dessins que j’avais collectionné enfant. Ce qui m’avait sidéré à l’époque c’est qu’il faisait des plongées franches. On voyait le haut du personnage montant à l’échelle. Ça nécessitait une vision sur le plan réaliste et sur le plan imaginaire qui était tellement lointaine de mes possibilités de l’époque que je ne pouvais pas imaginer un seul instant qu’un dessinateur presque aussi jeune que moi soit capable de faire ça uniquement par imagination, sans avoir un modèle.

Pour moi, Uderzo a toujours été cet espèce d’animal totalement incompréhensible parce que je n’ai jamais réussi à comprendre comment il savait dessiner depuis toujours. Moi, il a fallu que j’apprenne longuement, longuement, longuement, à force de faire pour arriver à être un dessinateur relativement professionnel.

.jpg)

Plus qu’un collègue, Uderzo a été un modèle pour vous.

Oui, bien sûr. J’admirais autant Uderzo le dessinateur humoristique qu’Uderzo le dessinateur réaliste. On est ensuite devenu amis.

.jpg)

Vous avez partagé une série commune. En 1957, Uderzo vous a en effet succédé sur la série Benjamin et Benjamine. C’était pour la presse belge dans l’hebdomadaire Benjamin fondé par Jaboune alias Jean Nohain.

On m’a proposé de faire la première bande dessinée qui était publiée dans ce journal parce qu’il n’y en avait aucune. J’ai donc été le créateur de Benjamin et Benjamine à une époque où je dessinais comme un cochon de mon point de vue. Je me donnais beaucoup de mal pour les dessiner. J’étais très content de le faire. Je crois que j’ai illustré Benjamin et Benjamine plus d’un an, peut-être deux, de 1955 à 1956. Et à ce moment-là, en 56, j’ai été rappelé sous les drapeaux pour aller en Algérie. Quand je suis rentré, j’avais envie de reprendre contact avec le journal de Benjamin et Benjamine puisque j’étais moi-même l’auteur de la bande dessinée. J’ai ouvert le journal et j’ai vu qu’Uderzo faisait la bande dessinée à ma place. Bien entendu, je n’ai pas voulu aller réclamer ma place. C’était Uderzo qui l’avait prise, lui que j’admirais tant, qu’il la garde.

.jpg)

.jpg)

Cette anecdote se situe avant votre première rencontre que nous avons racontée. Ce jour-là, le nom de Godard n’a pas fait tilt aux oreilles d’Uderzo ?

Non, on n’en a jamais parlé. Nous n’avons pas une seule fois évoqué cette question. Je n’aurais jamais eu le culot de revendiquer la création de Benjamin et Benjamine, alors qu’il avait repris la série de main de maître.

.jpg)

.jpg)

Vous êtes tous les deux au sommaire du numéro zéro de Pilote en 1959, lui avec Michel Tanguy, Belloy et Astérix, et vous de votre côté avec Jacquot le mousse. Avez-vous à moment donné envisagé une collaboration ensemble ?

Ah, non jamais. L’idée que je puisse collaborer avec Uderzo ne m’a jamais effleurée, d’abord parce que nous avions très peu de différence d'âges, mais entre lui et moi c’était comme s’il y avait eu trente ans, vu son expérience. Il travaillait avec les meilleurs scénaristes, Goscinny et Charlier. Je ne pouvais pas passer derrière. Ça n’avait aucun sens.

A la création du journal Pilote, lui, faisait Tanguy et Laverdure. Il réalisait deux pages réalistes par semaine qui concernaient l’aviation dans ce qu’elle a, à cette époque, de plus moderne. Il faisait en plus une troisième page humoristique qu’il devait dessiner à toute vitesse en deux ou trois heures sans doute, car je sais que en faisant Tanguy et Laverdure il ne pouvait pas faire autrement que de se déplacer en allant sur place pour prendre des photos. Les avions à réaction ne se dessinaient pas comme ça. C’était un travail énorme de faire deux pages hebdomadaire plus Astérix. Et moi j’en étais encore à me poser la question : “Comment vais-je m’y prendre pour apprendre ce métier ?”.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

© Godard

Faisons un grand bond dans le temps. A l’époque du contentieux entre Dargaud et Uderzo à propos des droits d’exploitation d’Astérix à l’étranger, plusieurs procès se sont succédés. Uderzo a récupéré les droits d’exploitation des vingt-quatre premiers albums et les éditions Dargaud ont été condamnées à lui verser 5,5 millions de francs de dommages et intérêts. Les auteurs se sont alors constitués en deux clans. Ceux qui soutenaient Uderzo comme Brétécher ou Tibet, et ceux qui soutenaient Georges Dargaud et sa maison d’édition comme Bilal, Druillet ou votre grand ami Greg. Avez-vous pris parti à l’époque ou êtes-vous resté observateur extérieur ?

Je n’en ai pas gardé de souvenirs très précis mais inutile de vous dire que compte tenu de mon état d’esprit j’étais du côté d’Uderzo tout le temps, quel que soit le sujet. Je me souviens vaguement que mon nom a été sollicité pour savoir dans quel clan je me situais. J’avais répondu : « Uderzo, bien entendu. ».

Uderzo est quelqu’un que j’ai admiré toute ma vie pour tout un tas de raisons. C’était un homme que j’ai connu très jeune. Il était d’une modestie absolument incroyable.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

L'éditeur Georges Dargaud

Greg avait déclaré à L’express que celui qui reprendrait Astérix se casserait la gueule. Que pensez-vous de la reprise de Ferri et Conrad ?

Je n’ai pas d’avis sur le sujet. Je ne suis pas lecteur.

Je me suis intéressé à l’époque à Uderzo. A partir du moment où il n’a plus fait Tanguy et Laverdure, je n’ai plus lu la série. Je m’en suis totalement désintéressé. Pareil pour Astérix.

.jpg)

Ferri & Conrad, les repreneurs

Étant devenu la star que l’on sait, Uderzo était-il toujours facilement abordable ? Par exemple, était-il quelqu’un que vous pouviez appeler pour son anniversaire ou pour le nouvel an ?

Absolument. Il décrochait son téléphone lui-même. Uderzo n’a jamais été une star et ne s’est jamais pensé comment étant une star. Uderzo était un homme d’une simplicité biblique, comme je n’en ai jamais rencontré d’autres.

Je ne sais pas si vous avez remarqué mais le journal s’appelle Pilote et la star du journal c’est Astérix. Pourquoi ça s’appelle Pilote ? Parce qu'à l’origine le journal a été fait pour Michel Tanguy, et pas pour raconter les aventures d’un petit Gaulois qui s’appelle Astérix. Personne ne le dit aujourd’hui.

.jpg)

Qu’est-ce qui a fait qu’Astérix a pris la vedette ?

Au début, Astérix, ne marchait pas du tout du tout, à tel point que Goscinny pensait qu’il fallait trouver une manière de transformer la série. Ils avaient commencé à le faire. Quand on consulte les Pilote de l’époque, on s’aperçoit assez vite qu’il y a des bandes de trois dessins qui sont semées tout le long du journal, qui racontent les aventures de deux Bretons, qui ont exactement la tête d’Astérix et Obélix. Ils avaient commencé à transformer la série en la rendant contemporaine.

Astérix a commencé à marcher suite à un article dans L’Express en 1966 à l’occasion de la sortie d’Astérix chez les bretons Cet article a été absolument déclencheur. Brusquement ce que représentaient Astérix et Obélix, c’est-à-dire la résistance d’une minorité contre une majorité qui les cernait de partout, ça coïncidait avec la politique de l’époque et la situation de la France. Ça a été une explosion, et brusquement, à la suite de cet article, tout le monde s’est reconnu dans les traits de deux Gaulois qui sont cernés de partout et qui résistent malgré tout en face de l’occupant. C’était un démarrage très tardif qu’ils n’attendaient plus du tout.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

De nos jours, sept ans pour faire décoller une série, pas un éditeur ne laisserait faire ça.

Absolument.

Les deux Bretons contemporains ont été abandonnés. Astérix a explosé de façon extraordinaire à la vitesse grand V, ce qui a amené ses créateurs au faîte de la réussite très vite, au point d'imaginer de faire en France un studio de dessins animés. Ils ont mis dans le coup leur éditeur Dargaud qui n’y tenait pas du tout, parce qu’il pensait que ça allait lui faire dépenser beaucoup d’argent. Ils ont commencé à créer ce studio et ont engagé quatre-vingts personnes pour l’animation. Quand Goscinny est mort, il est parti en laissant ça derrière lui, à savoir une réussite complète, un studio de dessins animés en cours de réalisation qui n’avait encore rien produit, quatre-vingts personnes à payer, etc, etc…

Il y a eu un article, il me semble me souvenir que c’était pour Paris-Match mais je n’en suis pas certain, où tous les collaborateurs de Pilote avaient été convoqués pour une photo de groupe et le hasard a fait que je me suis trouvé à côté d’Albert Uderzo. Pendant le temps de cette pose avec le photographe, j’ai demandé à Albert comment il allait sur le plan émotionnel car il venait de perdre son principal collaborateur. Ils travaillaient ensemble depuis leurs débuts. Il était détruit. Il se tourna vers moi et me dit textuellement : “Ben, qu’est-ce que tu veux, s’il faut que je fasse autre chose et bien j'essaierai de faire autre chose.”. Il pensait qu’Astérix était mort avec la mort de son scénariste.

.jpg)

.jpg)

Qu’est-ce qui l’a convaincu de relancer la machine ?

Je n’en sais rien. Je pense qu’il était entouré de plein de gens qui l’ont encouragé à le faire.

Ensuite, il s’est aperçu de quoi il était capable, de quoi il était propriétaire surtout. On s’est revu ensuite beaucoup plus tard. Il faisait faire des dessins animés en Allemagne. Il avait renoncé à les faire en France. Il était tout à fait capable de gérer la succession.

.jpg)

Astérix & Obélix au cinéma

Il a eu un regret dans sa carrière, c’est l’échec de Oumpah-Pah. Je crois que la série lui tenait particulièrement à cœur.

Absolument. C’était beaucoup plus drôle et bien meilleur qu’Astérix.

.jpg)

Si l’on fait coïncider les dates, c’est un peu L’Express qui a tué l’Indien.

Je n’ai pas l’information. A partir du moment où il s’est trouvé à la tête de l’Empire Astérix, cela ne représentait pour lui plus aucun intérêt de refaire Oumpah-Pah.

.jpg)

La question impossible : y a-t-il selon vous un album d’Astérix en particulier ou un album d’Uderzo en général qui serait plus remarquable que les autres ?

Je n'étais pas un vrai lecteur d’Astérix. La série est conçue pour que les Gaulois soient toujours gagnants de la partie à la fin, et on ne peut pas dire que ce soit une surprise. C’était toujours plus ou moins, avec des variations astucieuses, la même histoire. C’est du reste ce que beaucoup de lecteurs aiment, (ils détestent être surpris). Ça ne m’intéressait pas vraiment - bien que ce soit toujours issu d’une inspiration inépuisable. Goscinny était capable d’écrire n’importe quand, à volonté. Je ne l’ai jamais vu CHERCHER. C’est la vérité. Jamais.

Par contre là où j’étais toujours surpris, c’était par l’inventivité du dessin de Uderzo, toujours, immanquablement au rendez-vous.

Pour moi, la bande dessinée humoristique, c’est du dessin par-dessus tout…

Ça marche d’une manière totalement différente du dessin réaliste.

.jpg)

.jpg)

De manière globale je ne lis pas, ou plutôt disons très peu de bandes dessinées. Par contre, j’en REGARDE ENORMÉMENT, aucune ne m’intéresse pas pour une raison ou pour une autre, et certaines sont même pour moi des sujets de réflexions rigoureusement permanents. (Moebius en particulier, dont je collectionne les dessins chaque fois que possible, car je suis incapable de deviner de quoi étaient faites ses raisons quand il fait ce qu’il fait, et encore moins à ce qu’il pense. C’est un peu comme si, pour moi, il s’exprimait dans une langue étrangère.).

Astérix, c’est une invention de Goscinny, pas d’Uderzo. Goscinny était un scénariste qui fonctionnait comme un scénariste. Moi, j’ai connu Goscinny avant qu’il ne créé Astérix. Le Gaulois a été imaginé en une semaine car la série qu’ils s’apprêtaient à faire, Le Roman de Renart, existait déjà ailleurs. C’est là que Goscinny a proposé et improvisé Astérix. Le système sur lequel fonctionne Astérix est archi simple. Ils sont entourés d’ennemis. Ils leur mettent une peignée, ils rentrent chez eux et ils fêtent ça tous en cœur autour d’un banquet en chantant joyeusement. Pourquoi voulez-vous qu’Uderzo qui se trouve du jour au lendemain à la tête d’Astérix fasse autre chose ? Il a continué à faire Astérix comme il existait depuis le début, au départ avec l’aide de Pierre Tchernia. Le chemin était tout tracé. Il n’y a pas eu une seule histoire où les Gaulois perdent la bataille.

.jpg)

Pierre Tchernia

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

(à suivre…)

Entretien réalisé par Laurent Lafourcade

Sauf indication, les dessins sont © Uderzo/Goscinny/Charlier

La photo de titre d’article est © Laurent Mélikian

laurentmelikian.jpg)

Sixième partie de l’entretien avec Christian Godard par Laurent Lafourcade. Godard, scénariste de Clavé, Widenlocher, Juszezak, Plumail & Achdé. Les générations passent mais Godard reste sur le devant de la scène. Il n’y a pas de hasard.

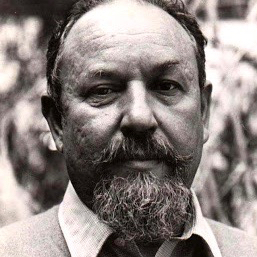

Avec Le bras du démon, en 1996, vous renouez avec Florenci Clavé avec qui vous aviez signé La bande à Bonnot en 1978 et Les dossiers de l’archange en 1987. C’est comme si vous vous étiez donné rendez-vous tous les dix ans. On sent qu’il y avait une certaine complicité entre vous.

J’ai eu une complicité extrême avec Florenci qui était un garçon avec lequel je me suis tellement bien entendu. On s’appréciait mutuellement ; c’était un plaisir de travailler avec lui. Alors qu’il était plus petit que moi, quand il arrivait dans mon atelier, il me prenait à bras le corps pour me donner ce qu’il appelait l’accolade, l’abrazzo en espagnol. Il était débordant de gentillesse et d’amitié et c’est un des rares hommes que j’ai pris dans mes bras. J’ai sa photo en face de moi sur mon clavier. C’était un homme de taille moyenne avec une petite moustache et une barbiche et je me souviens encore de ses accolades qui étaient très très vigoureuses.

Le scénario du bras du démon est assez schizophrénique. Est-ce que vous avez voulu démontrer qu’on n’est pas toujours responsable de sa folie ?

Ha, ha ! C’est très amusant comme question. Est-on parfois responsable de sa folie? Bien sûr que non, sinon ce ne serait pas de la folie, ce serait du calcul. Quand on est schizophrène, ce n’est pas de propos délibéré en général.

Quand vous avez commencé à écrire cette histoire, vous pensiez déjà à Clavé pour l’illustrer ?

Bien sûr. Pour quelqu’un dont c’est le métier de raconter des histoires indépendamment du fait que c’est également mon métier de les dessiner, il est vrai que j’ai consacré beaucoup de plaisir et de temps à utiliser le graphisme de mes compères, de mes amis parfois, de mes très grands amis deux ou trois fois, ainsi que de mes rencontres inhabituelles. J’ai utilisé ce qu’ils savaient faire. En fait, ce qui émanait de leur style me suggérait quoi en faire. Le scénariste qui ne tiendrait pas compte du style du dessinateur, ce serait un imbécile.

Compte-tenu de cette belle amitié entre Florenci et vous, vos rendez-vous décennaux étaient-ils comme « programmés » ?

Dans ce métier, on n’est pas maître de son destin. On dépend beaucoup des autres et en particulier des directeurs de collections. Je vais vous prendre un exemple. Quand Greg a senti venir le moment où il allait remettre son âme à Dieu ou au diable, il a pris contact avec son éditeur Dargaud pour demander que ce soit moi qui reprenne le personnage d’Achille Talon. Un repas a été organisé entre nous et le directeur général de Dargaud. A l’issue du déjeuner, il a été conclu que je serai son successeur.

C’était en 1998 que vous avez eu ce privilège de prendre en main la destinée d’Achille Talon avec Roger Widenlocher. Pourquoi n’avez fait qu’un seul album ?

Greg est mort très peu de temps après. Le directeur littéraire Didier Christmann a voulu reprendre le personnage sous le pseudonyme de Brett. Ne sachant pas faire, il a pris un nègre. Il a demandé à Herlé de l’aider. Il a repris la série à son compte en n’en écrivant strictement rien. Ça a duré un certain temps. J’ignore la façon dont les choses se sont passées mais en aucun cas de la façon dont Greg souhaitait que cela se passe. Ceci est un exemple qui montre que l’on fait avec les circonstances que l’on peut et qu’on n’en est pas toujours le maître, même quand c’est l’auteur qui s’exprime pour que quelques décisions soient prises. Ça ne se passe jamais comme prévu.

Pour l’anecdote, toujours concernant Talon, Herlé ayant beaucoup de travail a demandé à François Corteggiani s’il n’aurait pas des idées. Ce dernier lui a dit qu’il en avait dix-sept qui avaient été refusés sans avoir été lu à un moment où on lui avait demandé un essai. Herlé les a proposés comme s’ils étaient de lui et c’est passé.

C’est en tout cas une grande amitié qui vous unissait, Greg et vous.

Effectivement, c’était un ami. Il appréciait ce que je faisais.

Quand les choses se sont gâtées à Pilote, Goscinny est intervenu en m’expliquant que, à la place de Norbert et Kari, il souhaitait que je vienne lui proposer deux planches par semaine en ayant un sujet différent à chaque fois. Il voulait que je me consacre à autre chose qu’à ma série. J’ai hésité de longs mois parce qu’on ne se sépare pas d’une place qui vous est réservée, à savoir deux planches dans un hebdomadaire, sans éprouver des sentiments contradictoires, de l’amertume et des hésitations. Au bout d’un certain temps, Greg, qui travaillait aussi à Pilote m’a proposé de le rejoindre au journal Tintin. C’est ainsi que j’ai quitté Pilote et que j’ai créé Martin Milan. A Tintin, on me laissait faire ce que j’avais envie de faire. Ça n’a pas été facile pour moi de quitter Goscinny avec qui je travaillais depuis plus de quinze ans, bien avant Pilote. C’est d’ailleurs moi qui l’avait présenté à Vaillant.

Dans tout le temps où j’ai travaillé avec Greg au journal Tintin, pas une seule fois il n’est intervenu pour me demander de ne pas faire ceci ou cela. On était exactement sur le même registre.

Greg, Godard & Dany

Vous étiez le plus à même pour vous glisser dans les chaussons de Greg. Comme lui, vous êtes aussi à l’aise dans l’humour que dans le réalisme et l’aventure. Comme lui, vous avez alterné entre une carrière de dessinateur et une autre de scénariste. Vous l’avez côtoyé à Pilote.

Oui, absolument. Greg était un caméléon et j’en suis un aussi.

On a écrit autant pour nous-mêmes que pour les autres. Dans ce milieu, c’est un avantage de pouvoir changer d’inspiration, de têtes, de façon de faire. C’est fabuleux.

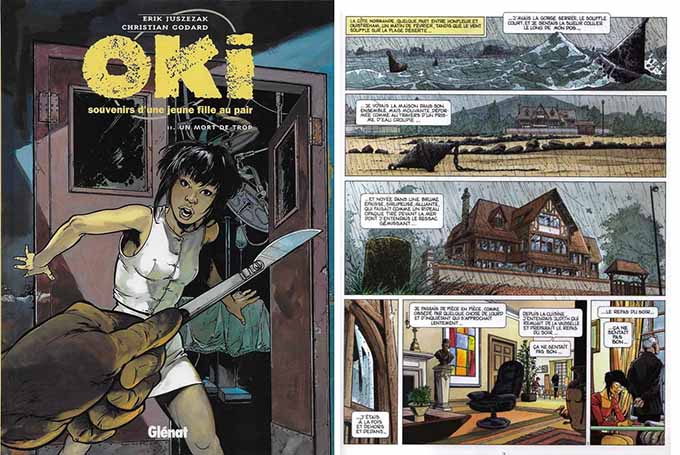

En 1998, démarre une collaboration pour six albums avec Erik Juszezak. Oki, souvenirs d’une jeune fille au pair fait partie des séries inaugurant la collection Bulle noire chez Glénat. Vous l’avez écrite exprès pour l’occasion ?

Pas tout à fait. A l’origine, j’avais été contacté par l’éditeur japonais Kodansha qui voulait s’implanter en France au début des années 90. Ils avaient contacté plusieurs auteurs, dont François Corteggiani, moi-même, ainsi que d’autres, pour écrire des mangas qui seraient destinés au marché français. C’est pour cela que l’héroïne Oki est japonaise. Puis, la crise étant arrivée avec la guerre du golfe, l’édition française a beaucoup morflé. Kodansha a abandonné le projet d’ouvrir une antenne en France. Ils se sont contenté de faire distribuer leurs propres produits japonais par un distributeur français et ont passé alliance avec Casterman.

Resté en plan, j’ai proposé Oki à Henri Filippini chez Glénat qui m’a mis en relation avec Eric Juszezak. On s’est tout de suite très bien entendus. La série s’est arrêtée avec le départ de Filippini et la fin de la collection Bulle noire.

Oki est un pur polar.

Oui. A l’origine, dans mes débuts dans la bande dessinée, quand je suis rentré du régiment, qui durait un an et demi à l’époque, mes ambitions étaient plutôt littéraires. J’avais très envie de faire carrière dans le monde du roman policier. J’étais un grand lecteur de Simenon. Il a écrit quinze volumes la première année où il s’y est mis. J’avais étudié très précisément sa méthode de travail qui était très simple. Tous les matins, il écrivait un chapitre qu’il ne retouchait pas, et tous les après-midi, il apportait des corrections rapides au chapitre de la veille. Il a ensuite réduit sa production mais en publiait au minimum six.

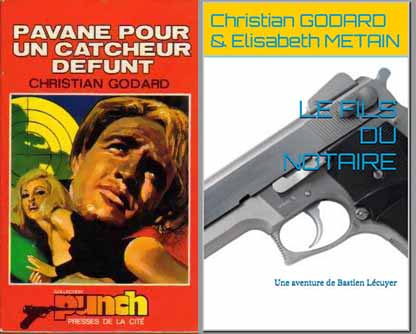

Ce rythme me convenait. En même temps que j’essayais de vendre des dessins, j’ai donc commencé à écrire des romans policiers. Mais ce que je n’avais pas pris en compte, c’est que quand Simenon a commencé la série des Maigret aux Presses de la Cité, il avait déjà quinze ans d’écriture derrière lui. Il écrivait à une vitesse inimitable sous sept ou huit pseudonymes dont les plus farfelus.

Je me suis donc mis au travail et j’ai écrit “Pavane pour un catcheur défunt”, « Entre deux eaux », par exemple... J’ai écrit “Le fils du notaire” aussi, en collaboration avec mon épouse Elisabeth.

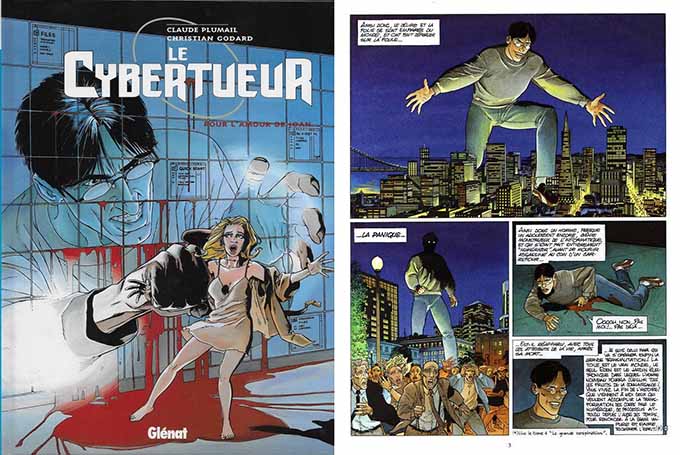

Avec Le cybertueur en 1999, puis Dédales en 2007, vous permettez à Claude Plumail, qui a été l’assistant de Ribera, d’être enfin sur le devant de la scène. Était-ce une manière de l’adouber ?

Claude Plumail a été notre assistant à Julio Ribera et moi pendant très longtemps. Il avait des talents extrêmement importants. Quand Julio est parti, je lui ai proposé de faire quelque chose avec lui qu’il prendrait entièrement à sa charge.

Le cybertueur, traque à travers un monde virtuel, alerte sur l’intérêt, les dangers et les limites, s’il y en a, d’internet. L’histoire est technologiquement inquiétante. Les évolutions technologiques vous font-elles peur ?

Non, elles ne me font pas peur. Elles me terrorisent à un point extrême. C’est bien au-delà de la peur. Je suis effaré en face du développement des technologies qui conduisent à fabriquer à mon avis, un homme nouveau avec lequel je n’aurai probablement plus aucune conversation possible. Mon fils Franck Godard, dans les débuts de sa vie, me ressemblait un peu. Il avait le goût de se donner en spectacle, de faire rire. Il a participé à l’émission de télévision « La classe ». Je lui écrivais ses sketches. Il était dans la droite ligne de ce que j’étais moi-même, puisque mon père étant jeune avait rêvé de devenir clown. Comme c’est un travail où il faut se battre avec des dents et des griffes, il a ensuite abandonné et changé de voie. C’est vous dire combien il y avait une suite dans les générations. Il y avait quelque chose qui faisait que les choses étaient explicables. C’était très confortable. Mon fils a deux enfants, un garçon et une fille. Son garçon ne lui ressemble pas du tout. La dernière fois que je lui ai téléphoné, il m’a dit que son fils Shayane, mon petit-fils, écrivait des lignes de “codes”. Il les vend pour faire des applications. C’est à dire que si demain, il vient me voir, il n’aura rien à me raconter. Il ne fait rien pour faire rire les autres comme l’a fait son père, mon père et comme j’ai fait toute ma vie. Voilà pourquoi la technologie me terrorise. Mon petit-fils appartient à une génération qui n’a plus rien à voir avec la mienne, et cela va aller de mal en pis dans cette direction.

Vous êtes pourtant à la pointe du progrès parce que vous êtes assez présent sur Internet.

Etre présent sur Internet, ce n’est pas compliqué. En deux clics, on peut parler sérieusement de quelque sujet que ce soit. Ça m’offre la possibilité de converser avec un tas de gens sans difficulté et à leur donner de mes nouvelles. Je peux prendre contact avec mes copains qui sont tous partis en province. Grâce à ça, je communique facilement avec mes amis François Corteggiani, Curd Ridel et d’autres. De ce côté-là, la technologie est plutôt bénéfique. Mais avoir besoin de lignes de codes pour se faire comprendre, c’est qu’on a changé de langage. On ne parle plus français.

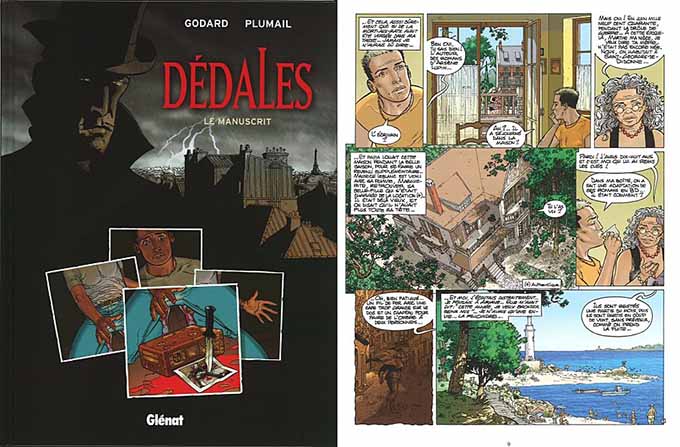

Dédales, toujours avec Plumail, est un hommage à Arsène Lupin.

Peut-être, oui. J’étais depuis ma plus tendre enfance un grand lecteur. Dans les trente premières années de ma vie, j’ai dû absorber quatre ou cinq bibliothèques de bouquins de toutes sortes. Par voie de conséquence, j’ai lu Arsène Lupin, Maurice Leblanc, etc….

La série s’est terminée plus vite que prévu.

Dédales aurait dû être un triptyque. Cette série a démarré et pour une raison que je ne m’expliquerai jamais le premier album a été tiré entre huit et dix mille exemplaires. Henri Filippini, directeur de collection chez Glénat, m’a rappelé pour me dire “C’est formidable, ça démarre en trombe”. Le tryptique a été stoppé net je pense pour de mauvaises raisons. Je n’ai jamais eu le fin mot de l’histoire. On l’a appris au milieu du tome 2. Il a fallu tout revoir et expliquer en vingt planches ce qui aurait dû se passer dans la fin du deuxième album et dans tout le troisième. Plumail a pris les choses de manière dramatique car il s’était donné beaucoup de mal. Il avait travaillé remarquablement, appris la colorisation par Photoshop, et ça l’a atteint au plus profond. Dans ce métier, il faut avoir le cuir épais, ce qui n’était pas son cas.

C’est vraiment dommage d’avoir bâclé cette histoire en deux tomes au lieu de trois.

.jpg)

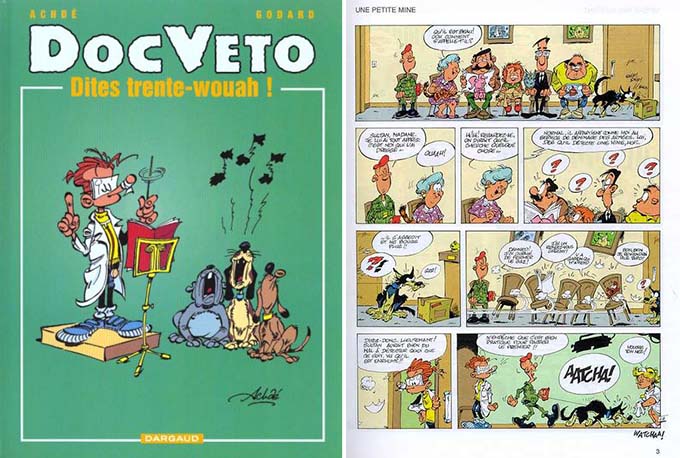

De 2000 à 2002, vous scénarisez trois albums de gags de Doc Véto avec Achdé. La série a-t-elle été sabordée par son départ pour Lucky Luke ?

Oui, tout simplement. Elle a été monstrueusement sabordée par Guy Vidal, le directeur de collection qui était un ami, et avec qui j’avais des atomes crochus depuis très longtemps. C’était plus qu’un ami. Doc Véto marchait très très bien. J’ai appris brutalement qu’il avait débauché Achdé pour lui demander d’arrêter de faire Doc Véto pour travailler sur Lucky Luke, sans doute parce qu’il n’avait personne sous la main. Il n’y avait pas d’autre raison que celle qui consistait à mettre sur pieds la reprise de Lucky Luke.

Pour la sélection de Achdé pour reprendre Lucky Luke, il faut savoir qu’il y a eu un album qui s’appelait Le père de Lucky Luke qui était un hommage à Morris. Ils avaient fait un album à multiples auteurs. Cet album avait eu des ennuis juridiques parce que la maquette reprenait celle de Lucky Luke sans autorisation. Le type de police de caractère pour le titre était imité de Lucky Luke. Dans cet album, il y avait de multiples dessinateurs qui rendaient hommage à son créateur. La meilleur parodie de Lucky Luke était celle faite par Achdé. Il avait réalisé une histoire courte très drôle dans laquelle les entraîneuses du saloon chantaient les paroles de L’île aux enfants en anglais. Le dessin était un des plus proches de l’univers de Morris. Cette histoire courte a tapé dans l’œil des décisionnaires pour la reprise de Lucky Luke. Ils ont sélectionné Achdé. C’est ce qui a causé la fin de Doc Véto parce que le dessinateur ne pouvait pas assurer les deux en même temps.

Il n’a jamais été question qu’un autre dessinateur reprenne Doc Véto ?

Encore aurait-il fallu que l’éditeur ait eu la volonté de le faire… J’ai eu quelques conversations vigoureuses avec mon ami Guy Vidal. Je ne sais pas trop ce qui s’est passé en dessous et qui n’a pas été dit. Guy Vidal a été très touché par l’affaire. Peu avant sa mort, il m’a demandé de lui dire que je ne lui en voulais plus, parce qu’il ne souhaitait pas partir comme ça. Il voulait me dire au revoir… Il n’était pas un dur. La vie de ce genre d’emploi dans une grande maison, avec des gens aux dents extrêmement longues, n’était pas faite pour quelqu’un de doux et gentil dans la vie comme lui. Il n’était pas fait pour affronter une vie où tout le monde se tire dans les pattes.

Guy Vidal

(à suivre…)

Bonus :

Quelques aquarelles de Christian Godard

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

Entretien réalisé par Laurent Lafourcade

Les dessins sont © Christian Godard/Clavé/Widenlocher/Juszezak/Plumail/Achdé

La photo de titre d’article est © Laurent Mélikian

laurentmelikian.jpg)

Cinquième partie de l’entretien avec Christian Godard par Laurent Lafourcade. Godard, scénariste de Mittéï, Derib, Blesteau & Clarke pour un mélomane gaffeur, un western réaliste, un bébé en famille et des bébés en garde. L’auteur multiplie les collaborations, diverses et variées, toujours avec le même talent.

Dans les années 70, on note deux collaborations avec Mittéï pour des séries que vous n’avez pas créées : Indésirable Désiré et Modeste & Pompon. C’est lui qui vous appelé pour l’aider.

Oui, oui bien sûr. C’était pour le plaisir là. Sur Modeste et Pompon, passer après Franquin était un défi. C’était amusant.

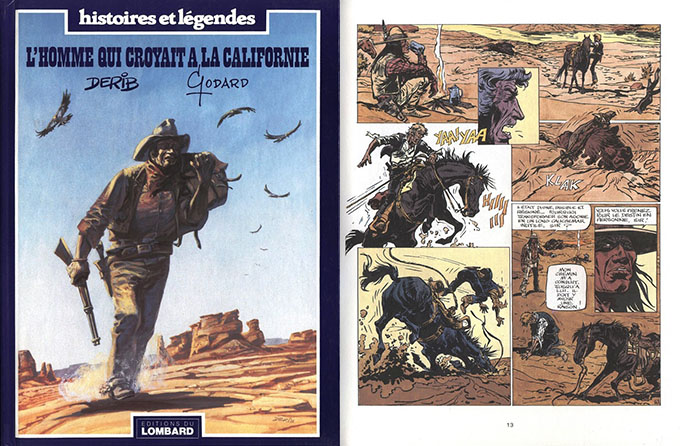

En 1987, Derib vous fait l’honneur de dessiner un western réaliste : L’homme qui croyait à la Californie. Vous y dressez des portraits rudes, cruels et réels de cow-boys.

Derib, un charmant garçon, m’avait contacté. Ça a été une expérience pure et simple pour voir ce que l’on pouvait faire tous les deux dans le domaine du western à la John Ford. C’était un recueil d’histoires complètes qui avaient été prépubliées dans le journal Tintin. J’aurais personnellement renouvelé l’expérience avec beaucoup de plaisir mais Derib ne le souhaitait pas. Il n’avait pas très envie d'avoir un auteur qui en profitait pour s’exprimer lui-même si je puis dire. L’album a été pas mal remarqué. Je m’étais exprimé dans chaque histoire dans un registre assez dur et différent à chaque fois. Il a été étudié jusqu'à l’université en Russie.

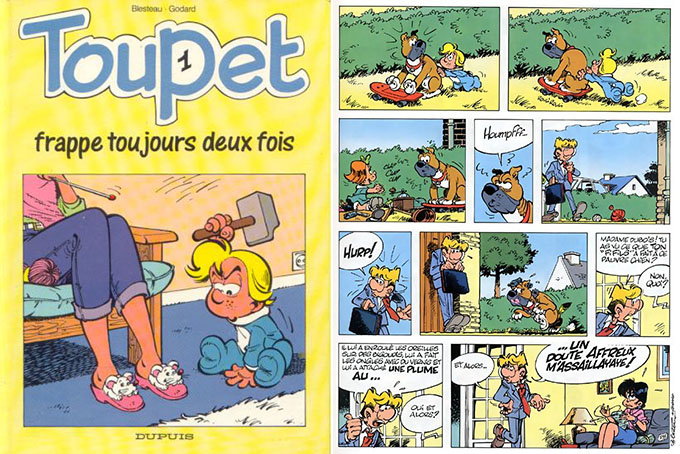

En 1989, commence la grande aventure Toupet avec Blesteau dans Spirou. Pourtant le personnage est né sous vos crayons beaucoup plus tôt.

J’ai créé Toupet en 1965. C’était mes tout début. Je travaillais donc à Pilote. Vous savez, au départ, créer un journal qui va devoir trouver des lecteurs qu’il va voler à des journaux qui existent depuis longtemps, ce n’est pas facile, facile. Par voie de conséquences, pour s’approprier des collaborateurs, il avait fallu que Pilote monte les prix, les paie plus cher qu’ailleurs. J’étais donc très très bien payé à Pilote, mais sans le savoir. Quand j’ai été en situation de créer un personnage à Spirou et qu’on m’a demandé de passer une facture, j’en ai passé une correspondant au tarif pour lequel j'étais payé à Pilote. Dupuis m’a demandé si je plaisantais, car personne à Spirou n’était rémunéré à ce prix-là. Franquin n’était pas payé cher à la planche à l’époque parce qu’il avait des albums. Je ne pouvais pas en avoir instantanément et par conséquent autre chose qui se vend en librairie. Je demandais plus cher que Franquin. Ça m’a fait beaucoup rire à l’époque et encore maintenant. L’éditeur a fait savoir qu’il ne voulait plus entendre parler de moi. C’est la raison pour laquelle j’ai arrêté très vite.

.jpg)

Pourquoi n’avez-vous pas dessiné la reprise vous-même ?

Quand il s’est agi de reprendre la série plus tard, en 1987, je suis revenu à des prix plus raisonnables, mais seulement en qualité de scénariste.

.jpg)

.jpg)

Avez-vous mis beaucoup de vous dans Robert Dubois, le père de Toupet ?

Au moment de la création de Toupet, je me souviens que mon fils était très jeune. Il était en bas âge et il fallait, pour faire en sorte qu’il accepte de manger, lui trouver une occupation pour qu’il puisse utiliser ses doigts pendant qu’on lui enfournait de la nourriture dans le bec. J’avais placé une petite horloge sur sa chaise haute qu’il a, au fil du temps, complètement détruite en jouant avec le mécanisme. Il l’a rapidement réduite à l’état de cadavre d’horloge. On retrouve une séquelle de cette horloge réduite en miettes dans le marteau de Toupet qui s’en servait pour casser tout ce qui se présentait, ce qui était le cas de mon fils à cette époque-là.

.jpg)

Plus généralement, la série a été un moyen de parler du cercle restreint de la famille : enfant, parents, grands-parents, et donc beaux-parents. Ça ne vous a pas causé de soucis ?

Eh bien, c’est assez curieux, mais il aurait fallu que ma famille lise Spirou pour s’en inquiéter, ce qui n'était absolument pas le cas. Je pouvais donc aisément me payer la tête de mon entourage familial sans qu’il en ait clairement conscience.

Pas d’ennuis non plus avec la SPA, parce qu’on ne peut pas dire que Binette, la chienne boxer, soit à la fête ?

C’est vrai. (Rires…) J’ai eu un boxeur. Ma « Trombine » a occupé une grande place dans ma vie. Elle a vécu dix ans avec divers ennuis de santé. Elle m’a laissé un souvenir impérissable. Quand je m’adressais à elle, j’avais l’impression de m’adresser à quelqu’un de mon niveau. Elle comprenait tout ce que je lui disais. La Binette de Toupet n’était qu’un reflet lointain de celle qui a accompagné ma vie.

.jpg)

.jpg)

Toupet connaîtra 18 albums jusqu’en 2007. C’était un véritable succès du catalogue Dupuis.

Absolument. Mais un jour, on a nommé à la direction de Dupuis un nouveau Directeur Général, à la suite du rachat de la maison par Média-Participations. A la suite de cela, on a demandé à me voir. J’ai deviné très vite que j’allais avoir des difficultés parce que je disposais d’un contrat qui me permettait de toucher deux fois de suite de l’argent, une première fois grâce à la prépublication de la série dans le journal, puis ensuite grâce à la publication des albums. Je me suis trouvé en face d’un tribunal, le mot n’est pas choisi au hasard, qui ne m’a pas dit que j’étais trop bien payé mais qui m’a annoncé l’arrêt de la série. Comme on me l’avait suggéré lors d’un coup de fil, j’étais venu avec les comptes. Je leur ai demandé pourquoi arrêter une série alors que l’on vendait 600 000 exemplaires d’albums rien qu’en français. Les éditions étrangères étaient très nombreuses ; elles doublaient ou triplaient probablement les ventes de l’éditeur. Eh bien, on ne m’a pas dit pourquoi on arrêtait la série, et je n’ai découvert la vérité que quand les contrats ont été annulés at après que le nouveau directeur général ait été mis à la porte.

.jpg)

Blesteau, le dessinateur de la série, avait un trait rond formidable.

L’arrêt fut mortel pour lui. Compte tenu des tirages et des droits qu’il touchait, il n’a pas compris pourquoi on arrêtait la série. Ça lui semblait extravagant. Il est rentré chez lui et je n’en ai plus jamais entendu parlé. C’est une histoire hallucinante d’une absurdité totale que je n’arrive pas à comprendre encore aujourd’hui. Le directeur a qui nous avons eu à faire avait probablement été choisi avec pour mission de virer tous les contrats classiques en se contrefichant des chiffres de vente.

C’est vraiment étonnant qu’il n’ait pas proposé de renégociation.

Il a été lui-même viré entretemps. Il n’est resté qu’un an.

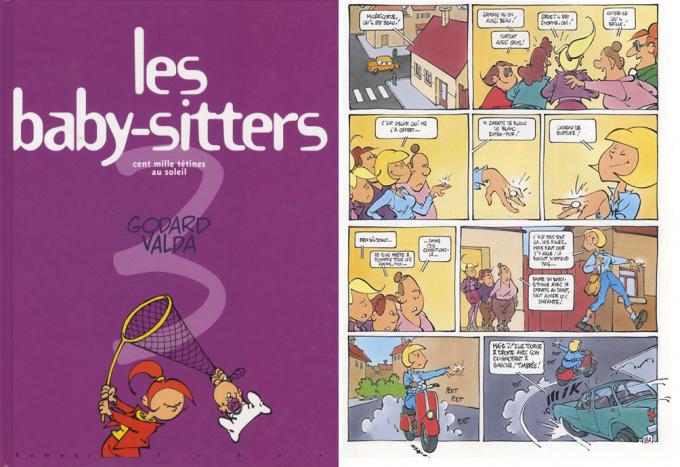

En 1997, c’est le début des Baby-Sitter, avec Clarke, alias Valda, au dessin. Décidément, tout ce qui tourne autour du monde des bébés vous inspirait.

Je ne sais pas trop quoi dire. Je n’avais pas beaucoup de rapport avec le dessinateur. Je ne le connais pas du tout. Ça a démarré comme une farce. Les lecteurs de Spirou ne savaient pas que le dessinateur de Mélusine se cachait derrière lui. Nous avons travaillé à distance et nous n’avons pas eu de rapport d’amitiés comme c’est souvent le cas entre un scénariste et son dessinateur.

Les baby-sitter ont été publiées dans la collection Humour libre, à la maquette moche dont les couvertures étaient uniquement faites pour être visibles en grandes surfaces.

La série s’est rapidement arrêtée, au bout de trois albums. La directrice de collection est partie. Elle a changé de maison. Nous n’avions plus les mêmes interlocuteurs et je ne connaissais pas la personne qui l’a remplacée. Cet épisode n’a été qu’un mini-événement dans ma carrière.

.jpg)

.jpg)

(à suivre…)

Entretien réalisé par Laurent Lafourcade

Les dessins sont © Christian Godard/Mittéï/Derib/Blesteau/Clarke

La photo de titre d’article est © Laurent Mélikian

laurentmelikian.jpg)

Quatrième partie de l’entretien avec Christian Godard par Laurent Lafourcade. Godard, scénariste de Ribera, nous embarque dans l’histoire d’un homme qui sillonna l’espace jusqu’aux plus extrêmes limites de l’univers, plongea dans cent galaxies, et laboura le destin de mille planètes… Son nom résonnera longuement dans les replis du temps… Ecoutez !... Il se nomme… Axle Munshine ! Christian raconte l’aventure du Vagabond des Limbes, ainsi que toutes ses autres collaborations avec Julio.

.jpg)

Passons au Vagabond des limbes, comment avez-vous rencontré Julio Ribera ?

A cette époque-là, il y avait des réunions de rédaction toutes les semaines à Pilote. Toutes les semaines, il y avait un moment pendant lequel les auteurs qui avaient des idées pouvaient les proposer. Ceux qui étaient disponibles pour les dessiner se manifestaient. Un jour, une de mes idées a séduit Ribera et on a commencé comme ça. Autant que je me souvienne la première histoire que l’on a faite ensemble Ribera et moi était une histoire en huit planches intitulée « Je suis un héros de bande dessinée ».

.jpg)

Est-ce à cause de la concurrence avec Valérian que le Vagabond des limbes n’est pas né dans Pilote ?

Non, absolument pas. Le vagabond des Limbes est né d’une manière extrêmement simple. Un jour, Henri Filippini m’appelle et me raconte qu’il vient d’être embauché par Hachette pour créer des collections. Il me demande si ça m’intéresse et on prend rendez-vous dans un bistrot. Me questionnant sur mes envies, je lui dis que j’avais envie de faire une série de science-fiction. Je n’en avais jamais fait jusqu'à présent et j’aimerais bien m’y consacrer. Il me demande alors avec qui et je lui dis que j’avais rencontré un dessinateur qui avait l’air sympa chez Pilote pour qui j’avais écrit un récit complet. J’ai ensuite écrit un scénario, l’ai proposé à Henri Filippini qui l’a à son tour soumis à sa direction. A partir du moment où le scénario de base était accepté, on a proposé à Julio Ribera de se joindre à nous. Et voilà comment le Vagabond des Limbes est né. Ça n’a pas duré longtemps parce que Hachette n’était pas vraiment l’endroit où l’on pouvait travailler sur la longueur, c’est à dire commencer à faire une série, la cultiver, dépenser un peu d’argent pour qu’elle se développe, ... Ils étaient plutôt disposés à publier des « coups » et des projets qui démarraient tout de suite. Au bout de trois albums, ils se sont aperçus qu’ils faisaient fausse route et ils nous ont rendu notre liberté. Dargaud s’est fait un plaisir de les rééditer et de nous permettre de faire la suite.

3.gif)

En 1975, on le retrouve dans Circus, en 1976 dans Tintin, puis dans Pilote en 1978. Il n’y a pas que dans l’espace qu’il a voyagé.

Absolument !

« C’est l’histoire d’un homme qui sillonna l’espace jusqu’aux plus extrêmes limites de l’univers, plongea dans cent galaxies, et laboura le destin de mille planètes… Son nom résonnera longuement dans les replis du temps… Ecoutez !... Il se nomme… Axle Munshine ! ». Dès la parution du premier album chez Hachette en 1975, la maquette de la série est caractérisée par un petit texte en haut sur la couverture. Ce concept restera immuable. Est-ce vous qui en avez eu l’idée ?

Rien ne s’est fait, comme il se doit, sans l’accord du scénariste. C’est tout ce que je peux dire. La maquette a beaucoup évolué au cours du temps, a connu tout un tas de versions possibles. En général, les choses se faisaient toujours avec mon accord bien sûr.

2.gif)

Peut-on qualifier Le vagabond des limbes le concept de Space Opera ?

Pourquoi pas ? Oui, bien sûr.

La série est l’histoire d’amours impossibles. Axle cherche sa Chimeer, mais est-ce une bonne chose de réaliser ses rêves ?

Quand on les réalise, les rêves perdent tous les avantages qu’ils avaient avant de l’être. Il n’y a rien de pire qu’un rêve qui se réalise et qui devient réalité. C’était quand même un peu le sujet de l’histoire. J’avais mis mes personnages en situation de ne pas pouvoir réaliser leurs rêves. Il y avait d’abord Axle, qui était d’une espèce proche de celle qui est la nôtre, et il y avait en face de lui Muskie, un personnage d’une espèce tout à fait différente, qui avait une particularité, celle dont tout le monde peut éventuellement rêver, la possibilité de s’arrêter à l'âge qu’elle voulait pendant une éternité. Le fait qu’elle ait arrêté son développement alors qu’elle n’était encore qu’une gamine faisait qu’elle ne pouvait pas devenir un objet convoité par Axle en tant que tel, sauf si elle reprenait la décision de vieillir, donc de redevenir mortelle pour connaitre l’amour. Qui est capable de faire une chose pareille ?

.gif)

La saga du vagabond, c’est l’amour impossible de Muskie qui s’éprend d’Axle. Mais lui la voit plus comme une enfant. Peut-on dire que Muskie est le premier personnage androgyne de la BD ?

Je ne sais pas si c’est le premier. Vous me posez une colle. J’étais un grand lecteur de science-fiction, mais pas de SF mais pas du côté de la BD, qui était « classique » à l’époque où j’ai créé le vagabond avec Julio. Elle ne cherchait pas à aborder des thèmes complexes comme cela a été le cas dans notre série, y compris des sujets insolubles. Que se passe-t-il dans la tête de personnages face à une situation qu’ils ne parviendront pas à résoudre ? C’est ça qui m’intéressait.

.gif)

Enfin, la série est aussi l’histoire d’amour entre un fils Axle, et son père qu’il recherche Korian.

Oui, d’autant plus qu’on ne sait rien sur Korian. On est condamné à faire des suppositions et rien d’autre.

Est-ce que vous, vous savez ?

Mais moi je sais tout ! Pas forcément dans le départ. Il faut savoir vers quoi l’on va et le découvrir soi-même en tant que narrateur en même temps que le lecteur. La meilleure façon de surprendre le lecteur est évidemment de se surprendre soi-même.

.gif)

Avec cette série, vous êtes aussi récompensés dès les débuts au festival d’Angoulême avec l’Alfred (ancêtre des Fauves d’or) de la meilleure œuvre réaliste française pour le deuxième épisode, L’empire des soleils noirs, en 1976.

Un sacré cadeau. C’est vrai que j’avais mis dans cette histoire tout un tas de trucs, qui n’étaient pas des « trucs ». La plupart des gens qui écrivent pour la BD utilisent des « trucs », c’est-à-dire des moyens qui leur permettent de recommencer à se servir des mêmes outils, des mêmes recettes. Ils l’utilisent et ils sont bien contents car ils n’ont plus besoin d’en chercher d’autres. Pour la plupart, ils font ce qu’on leur demande c’est à dire un produit. Les éditeurs ne demandent que ça, de telle manière que quand un produit plait, les gens vont l’acheter, comme pour une boîte de sardines. Faire un produit n’est pas un défaut. C’est une règle quasi-absolue. Par exemple, dans Tintin, il y a des recettes qui fonctionnent. Les mêmes personnages répètent les même embrouillaminis d’albums en albums. Les Dupont et Dupond se comportent toujours pour dire la même chose. L’un répète ce que l’autre dit en ajoutant “Je dirais même plus”. Ce truc, qui est un gag, ils le répètent inlassablement dans tous les albums. Ce sont des marqueurs. On vous raconte une histoire qui n’est pas tout à fait la même que la précédente. Parfois, elle est complètement différente, mais n’ayez pas peur, on fait la même chose pour que ça vous plaise autant que la fois précédente. C’est une pratique que je n’ai jamais appliquée. Je m’en suis toujours contre-foutu.

.gif)

Après la parenthèse de l’auto-édition avec le Vaisseau d’Argent où étaient parus les tomes 16 à 21, Dargaud vous a immédiatement repris sous son aile, mais ça n’a plus été pareil qu’avant.

Je ne peux pas dire que ça a été fait sereinement de notre côté. L’aventure du Vaisseau d’Argent (cf.Interview partie 2) m’a énormément éprouvé. En ce qui concerne la reprise par Dargaud, ça a été simplissime. On a signé un contrat avec l’éditeur et puis on a continué à travailler et à produire, mais en tant qu’auteurs comme on l’avait fait auparavant. Je ne me souviens pas que nous ayons eu quelque problème que ce soit, sauf que Dargaud n’a pas pris les mêmes risques que nous prenions quand nous travaillions à notre compte. Assez rapidement, autant que je me souvienne, les tirages ont très légèrement baissé pour venir à des hauteurs qui ne nécessitaient pas de la part des éditions Dargaud qu’elles agissent au niveau de la distribution, comme cela se décide. Quand on est éditeur, il faut avoir l’œil partout, vérifier que la distribution est bien faite pour que les points de vente qui fonctionnent soient correctement achalandés. Une maison comme Dargaud ayant d’autres chats à fouetter le fait d’une manière générale et non pas personnalisée. On est donc revenus très vite, alors qu’on avait des tirages élevés, à des tirages qui l’étaient beaucoup moins.

Le stand du Vaisseau d'Argent à Angoulême

Dargaud a stoppé la série en 2003. Il paraît que le 32ème est bouclé et que le 33ème était commencé. Les lira-t-on un jour et n’avez-vous pas envie d’apporter une vraie conclusion à la saga ?

Je ne vois pas pourquoi j’apporterai une conclusion. La saga n’est pas terminée. Il n’y a pas de conclusion. Pourquoi le voulez-vous ? On s’est donné un mal de chien pour inventer un univers. Pourquoi le clore, refermer le dossier et parler d’autre chose ? Il n’y a pas de raison. Il y a une fausse rumeur qui est partie de chez Dargaud prétendant qu’un tome destiné à boucler la série était prêt. Je ne sais pas qui est le crétin qui l’a lancée. Si demain on me demande de reprendre le Vagabond des Limbes, j’ai plein d’idées en tête.

Pour répondre plus précisément à votre question, en ce qui concerne le 32ème, il a été fait par Julio mais les méthodes de fabrication avaient complètement changé. Il avait quitté Paris où l’on travaillait ensemble dans mon atelier avec une équipe composée de pas mal de monde. Outre nous deux, il y avait pas mal de monde dont Claude Plumail qui se chargeait des décors, un dessinateur remarquable, capable de se sortir de n’importe quelle complication. Dans une certaine histoire une civilisation lointaine découvrait la terre et volait la tour Eiffel, l’emportant pour faire un parc d’attractions. Plumail a été capable de prendre à bras le corps cette difficulté monstrueuse, montrant la tour Eiffel sous tous les angles exactement comme elle est. Il en a fait autant avec Notre-Dame. On avait également plusieurs coloristes qui travaillaient avec nous. Pendant longtemps, c’était les Chagnaud. Nous avions une méthode de travail. On avait de la place et du matériel. C’était place de Clichy. Tous les jours, on arrivait à peu près tous à la même heure et on produisait de cette manière-là. Notre équipe était solide. Du jour au lendemain, Julio pris sans prévenir la décision de partir et d’aller habiter chez sa femme en province. Il s’est retrouvé obligé de tout réaliser, alors qu’il n’en faisait que le quart avant. Ce tome 32, j’ai considéré qu’il n’était pas publiable.

Le 33ème est resté à l’état d’ébauche. Julio avait de gros problèmes de santé. Il s’était fait opéré du dos. Pour le 31ème, il avait déjà été aidé par un spécialiste qui travaillait sur informatique pour faire les couleurs. Il se sont séparés pour des raisons que j’ignore. Entretemps, Julio avait appris à faire les couleurs par ordinateur mais tout ça est resté inachevé.

.gif)

Il y a eu une adaptation en comédie musicale du vagabond des limbes. Surprenant.

Oui, absolument. Elle s’est jouée assez longtemps avec une compagnie de danse qui appartenait à la ville de Cadenet. Ça a tourné pas mal.

.gif)

Axle Munshine et Musky dansant dans la comédie-ballet

Le Vagabond des Limbes par la compagnie Avalena

Votre complicité avec Julio Ribera ne se résume pas au Vagabond. Il y a eu Les chroniques de la vallée des Ghlomes, une histoire gentiment érotique. Votre désir était-il de vous adresser à un public plus franchement adulte ?

Non pas vraiment, ce n’était pas l’idée. C’était simplement le plaisir de travailler sur une série différente, quasi humoristique. Les Ghlomes nous permettaient de faire des choses qu’on ne pouvait pas faire avec le Vagabond.

.gif)

Il y a eu aussi deux séries pourtant prometteuses arrêtées après seulement un album : Je suis un monstre, chez Glénat, et La jeunesse d’un inconnu célèbre, chez Soleil. Comment expliquez-vous ces échecs ?

Vous savez que si j’étais capable d’expliquer mes échecs, j’aurais fait en sorte qu’ils ne se produisent pas. Alors là, je ne sais pas répondre. Ce n’est pas difficile de faire quelque chose de différent quand vous changez de partenaire. A partir du moment où vous changez de partenaire, il apporte avec lui, ses possibilités, ses impossibilités, son style et sa personnalité. Vous débouchez alors dans un travail qui se révèle à vous même au fur et à mesure.

.gif)

Annoncées comme des séries à suivre, dont vous aviez, je pense, imaginé toute une bonne partie de la suite, vous avez dû ressentir cela comme un gâchis.

Oui, c’est douloureux évidemment, surtout quand on a un sujet qu’on a choisi parce qu’il était porteur, parce qu’il débouchait sur un tas de possibilités, de développements, etc… et qu’on les entrevoit à peine au cours d’un album. Oui, bien entendu, s’arrêter au premier album est absolument insupportable.

.gif)

Puis il y a eu en 1994 votre meilleure série réaliste, toujours avec Ribera, Le grand scandale. C’est l’histoire d’Al Jackson, dessinateur de presse, recruté pour relater des affaires politiques au travers des aventures de bande dessinée de « Little Anny Candy ». Mais quand on fricote avec la politique, on se retrouve rapidement avec la mafia sur le dos. Vous réalisez là une mise en abîme façon thriller.

Vous avez tout compris...

Quand j’ouvre une fenêtre sur mon imaginaire, c’est à chaque fois une aventure personnelle. Si vous faites de l’athlétisme et si vous demandez à un spécialiste du 1500 mètres courant autour d’un stade de 400 mètres, il s’habitue à l’endroit où il court, se chronomètre tour par tour. Prenez à présent le même coureur qui compare les temps qu’il fait quotidiennement sur 1500 mètres sur des terrains différents qu’il découvre chaque jour. Quand vous imaginez une histoire, vous faites exactement la même chose qu’un coureur qui change d’endroit pour courir. Vous vous surprenez à chaque fois.

.gif)

La mode de l’époque est aux séries télévisées. Avec sa construction, ses rebondissements, Le grand scandale en ferait une excellente.

C’est gentil. Je vous remercie du compliment. Mais je ne peux pas adhérer à votre remarque parce que je ne regarde pas la télévision.

Dans votre carrière, vous n’avez jamais pensé à écrire pour la télévision ?

J’ai à peu près pensé à écrire sur n’importe quoi. Ça m’aurait bien sûr beaucoup intéressé.

J’ai eu quelques courtes expériences avec Roger Pierre et Jean-Marc Thibault, des duettistes très en vue à l’époque. J’ai participé également à l’écriture du Magasin des accessoires avec Angelo Rinaldi, une expérience passionnante. Mais tout ça n’a pas eu beaucoup de succès.

Là encore, au bout du quatrième album, l’éditeur Dargaud abandonne son lectorat en plein suspens. La suite (ou la fin) était-elle bouclée ?

On ne nous a pas laissé le temps. On nous a arrêté trop tôt, au quatrième album, alors qu’à cette époque les séries commençaient vraiment à décoller au cinquième. Le fait que chaque tome se déroule dans une ville différente à chaque fois permettait de durer. C’est une série qui est restée, comme plusieurs fois dans ma carrière, à l’état d’ébauche, étant entendu que, en ce qui concerne le Vagabond des limbes, nous avons eu le temps, Julio Ribera et moi, de développer une série sur la longueur, à savoir une trentaine d’albums. On a eu le temps d'épuiser tous les aspects potentiels des personnages que l’on animait. On ne pouvait pas rencontrer une série qui permette de se renouveler à chaque album aussi facilement que le permettait le Vagabond des limbes. Ce n’était pas aussi simple, aussi évident et aussi facile qu’avec d’autres séries dans un cadre réaliste. On restait tributaire de l’éditeur qui pouvait se faire une idée trop rapidement sur une série débutante.

La chance qui a été celle du Vagabond des limbes, c’est que nous nous sommes aperçus que l’éditeur ne faisait aucun effort pour développer la série et de faire monter les tirages. Nous avons fait remarquer à la personne qui était en charge chez Dargaud du tirage des albums, qu’en ce qui concerne le Vagabond des limbes, le tirage était stagnant de titre en titre, alors que nous avions un retour sur publication qui faisait qu’on nous parlait de plus en plus de notre série et de la faveur du public à son égard. Nous avons donc demandé pourquoi il ne forçait pas sur la distribution et la mise en place. Nous sentions que l’on pouvait monter les tirages. Le personnage assis derrière son bureau, qui avait à gérer je ne sais combien de titres et de séries différentes et qui n’en avait strictement rien à faire, nous a déclaré de manière élégante : “Mais pourquoi voulez-vous que l’on prenne des risques en augmentant les tirages alors que le tirage auquel on tire le Vagabond des limbes se vend tout seul ?” Nous nous sommes donc dit avec Julio Ribera que si ça se vendait tout seul, nous n’avions pas besoin d’eux. C’est la raison pour laquelle, en s’auto-éditant, on s’est chargé nous même de faire grimper les tirages. On est monté jusqu'à 70 000 exemplaires quand nous étions nous-mêmes nos propres décideurs, nos propres éditeurs.

C’est une situation que tous les auteurs connaissent quand on a à faire à un éditeur qui s’occupe d’une écurie d’auteurs. Quels sont ceux disposés à être considérés comme des chevaux qui n’ont qu’une ration d’avoine très régulièrement comptée ?

Pour devenir éditeur, il faut prendre des risques et beaucoup travailler, se bagarrer, cavaler dans les coins, aller là où ça coûte le moins cher à l’impression. J’allais en Hollande faire le réglage sur machines rotatives moi-même. Au bout de celle-ci, les cahiers tombaient les uns derrières les autres pendant que je modifiais le rouge ou le bleu sur le clavier. Ça rendait fou les employés car les pages imprimées entre temps partaient à la corbeille. On avait des albums qui avaient enfin la gueule qu’on avait envie qu’ils aient. Il fallait ensuite se battre avec les libraires, convaincre tout le monde. On ne peut pas tout faire quand on est une société modeste. C’est la raison pour laquelle, quand j’en suis arrivé à un point où je ne marchais plus sur mes pieds mais sur mes genoux qu’on a décidé d’arrêter.

.gif)

De nos jours, de nombreux albums sont envoyés au casse-pipe par leurs éditeurs. Ils sont publiés sans aucun soutien ni défense, ni diffusion.

Les éditeurs ne courent pas après une idée préconçue de ce qu’il faut faire pour vendre. Quand on veut vendre des albums, il faut réfléchir à ce qui peut éventuellement plaire à un certain lectorat. Il faut se poser des questions et prendre des initiatives. Etant donné que les auteurs aujourd’hui sont beaucoup trop nombreux, ils sont prêts à travailler comme des malades pour simplement toucher un montant dérisoire. Pour les éditeurs, si le public réagit, c’est très bien, sinon ils passent à l’album d’un autre auteur qui ne demande que ça, qu’on fasse l’expérience avec lui aussi. Tout a changé parce qu’aujourd’hui les auteurs se ramassent à la pelle. A mes débuts, la situation n’était pas la même. Les journaux et les hebdomadaires permettaient d’expérimenter. Il y avait instantanément un rapport auteurs-lecteurs. Nous étions peu nombreux, à peu près 300 contre plus de 10 000 aujourd’hui, voire le double, je ne sais même pas. Les journaux n’existent quasiment plus. Il n’y a plus ce baromètre qui permettait de faire des essais, de se former et de trouver un lectorat.

(à suivre…)

.gif)

Entretien réalisé par Laurent Lafourcade

Les dessins sont © Christian Godard/Julio Ribera

La photo de titre d’article est © Laurent Mélikian

laurentmelikian.jpg)

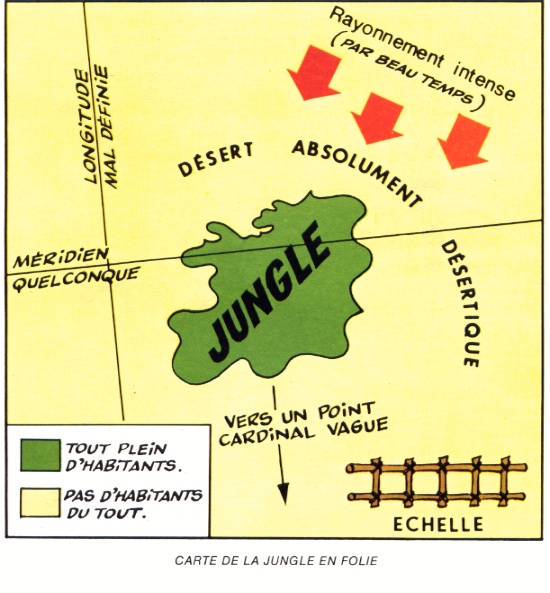

Troisième partie de l’entretien avec Christian Godard par Laurent Lafourcade. Godard, scénariste de Mic Delinx, raconte l’aventure de La Jungle en Folie. Où l’on découvre que la bonne humeur et le bon humour de la série n’étaient pas toujours le reflet de ce qu’il se passait en coulisses. Il en reste néanmoins que La Jungle est une grande série tous publics à plusieurs niveaux de lecture qui fait partie du patrimoine de la BD franco-belge.

.jpg)

En 1969, c’est le démarrage de La jungle en folie dans Pif. Pour la première fois, vous écrivez pour quelqu’un d’autre. Comment est née cette collaboration avec Mic Delinx ?

C’était un garçon particulier. Il avait un caractère qui ne ressemblait pas du tout au mien. On n’avait pas d’atomes crochus a priori. Il avait commencé à travailler pour Goscinny et ça c’était extrêmement mal passé. Je ne me souviens plus pourquoi. Goscinny avait décidé qu’il ne voulait plus de lui. Mic Delinx a demandé à me voir. Je l’ai reçu. Il m’a expliqué que Goscinny l’avait remercié et qu’il n’avait plus de travail. Il m’a fait un numéro extraordinaire. Il m’a dit : « J’ai deux petites filles, un loyer à payer, pas d’argent,… ». Il s’est approché de la fenêtre, j’habitais au troisième étage, et cela m’a inquiété. Il l’a ouverte et m’a dit : “Je n’ai plus qu'à me jeter par la fenêtre”. Je l’ai rassuré en lui disant : “Je vais te trouver quelque chose”. Je ne savais pas pourquoi Goscinny l’avait renvoyé, je l’ai compris plus tard, mais j’avais vu ses dessins que je trouvais séduisants. J’ai cherché un sujet et je lui ai proposé la jungle en folie que l’on a présenté à Pif qui a tout de suite accepté. Ça a démarré comme ça.

.jpg)

Plus que dans une jungle, on est dans une arche de Noé de verdure luxuriante. Vous ne vous interdisez aucun animal.

Oui, bien sûr, pourquoi voulez-vous que je m'interdise quel qu’animal que ce soit.

.jpg)

Joé est un tigre pacifiste. Pas dangereux pour un sou, sauf pour les pommes qu’il gloutonne, il prend un peu la position du lecteur, observateur des facéties de ses camarades.

Dès le tout premier gag de la Jungle en folie, c’était un tigre d’opérette et, bien entendu, il vivait dans un univers d’opérette. C’était une jungle de composition où tous les animaux étaient, d’une certaine manière, non pas réellement les animaux qu’ils représentaient mais des individus comme vous et moi, avec leurs problèmes comme vous et moi, et qui n’avaient seulement que l’aspect d'animaux. Cela était volontaire depuis le début.

.jpg)

.jpg)

Gros Rino, le rhinocéros, c’est un peu l’adulte qui a oublié qu’il n’était plus un enfant. Est-ce que vous pensez comme Walt Disney que : Le vrai problème avec le monde, c’est que trop de gens grandissent ?

(Rires…) Oui ! Je suis venu à la bande dessinée parce que c’était un milieu qui n’avait rien à voir avec le milieu traditionnel du monde du travail. Quand on avait un métier dans la vraie vie, on avait beaucoup de contraintes, on avait un chef de service, un petit chef ou un supérieur. Il fallait obéir aux ordres où que vous soyez et quoi que vous fassiez. Je voulais y échapper. Quand j’ai choisi de faire de la bande dessinée, c'était justement pour échapper à la vraie vie, que j’avais connu avant de partir au service militaire. Pour pouvoir tirer profit de cette période d’un an et demi qui était perdue dans mon existence, j’avais fait de la préparation militaire pendant plus de trois ans. Ça consistait à faire des stages pendant lesquels on mesurait vos capacités sportives au terme desquels on vous délivrait, ou pas, un certificat de capacité à devenir moniteur d’éducation physique. Je faisais cela dans le but d’avoir une chambre pour deux et non pas s’entasser dans un dortoir, et pouvoir y mettre une planche à dessin, avec l’accord de celui qui l’occupait avec moi. Je pourrais ainsi préparer des dessins pour mon retour à la vie civile. Ce que j’ai fait très précisément pendant toutes mes heures disponibles. Le but était de vendre ces dessins en rentrant ensuite à Paris. A l’époque, je ne pensais pas être capable de faire de la bande dessinée. Mais des gags, oui. J’en ai fait plusieurs centaines. J’ai dû en vendre deux ou trois… Mais j’ai par contre fait de la BD en rentrant dans une petite maison où on m’a proposé de faire au départ des albums de quinze pages sur du papier journal. J’ai fait une série qui s’appelait Pip et Joc et d’autres choses.

Même si vous ne les avez pas vendus, ces gags vous avaient permis de vous faire la main.

Exactement, et aussi de survivre à une servitude militaire épouvantable.

.jpg)

Auguste, le crocodile poète, est un fonceur qu’il faut parfois freiner. Est-ce que, comme lui, avec la puissance des mots, on peut atteindre plus facilement ses objectifs ?

Bien entendu, sinon on n’aurait pas d’hommes politique en France. A condition qu’on les manipule, qu’on les malaxe et qu’on les transforme de telle manière qu’on finisse par ne plus savoir ce qu’ils veulent dire, les mots permettent de manipuler les foules. Mais il faut savoir faire.

Potame, l’hippopotame toubib, est plus proche du charlatan. Un compte à régler avec la médecine ?

A cette époque-là, non pas du tout… Ah, si ! J'étais tombé sur un gars qui m’avait dit qu’il allait me débarrasser de mes migraines. J’en avais beaucoup à cette époque. Avec l'acupuncture, il prétendait m’en guérir. J’ai donc subi pas mal de séances qui n’ont servi strictement à rien. Les migraines sont passées d’elles-mêmes avec l’âge.

.jpg)

.jpg)

Avec les pies de bas de page, vous créez pour la Jungle ce que la Coccinelle de Gotlib était à la Rubrique-à-brac et ce que seront plus tard le chat et la souris dans Léonard de Turk et De Groot. D’où vient ce concept ?

La comparaison est souvent faite. Mais ce qui est fondamentalement différent, c’est que la coccinelle de Gotlib ne parle pas. Mes personnages, au contraire, parlent beaucoup et tirent souvent une conclusion qui relève d’un échange verbal entre les deux pies de bas de page. C’est la raison pour laquelle je les ai créées. Ça n’a aucun rapport avec la coccinelle. J’avais besoin de personnages qui soient bavards et qui ne prennent pas de place

.jpg)

Ces pies vous permettent non seulement de placer des calembours, mais aussi de proposer des morales aux histoires. Comme chez La Fontaine, la société humaine est parodiée.

Je me paye la tête de mes contemporains de manière relativement grossière. Mais je n’ai aucune volonté moralisatrice. Je ne cherche qu’une chose, c’est amuser et rien d’autre. Les fables de La Fontaine, c’est l’étage au-dessus.

En 1986, Canard à l’orange, dix-septième album de la Jungle, reçoit le prix du meilleur album jeunesse. Ça prouvait un beau succès populaire ?

Oui, j'étais bien content. Depuis le départ, les tirages ont augmenté. Je crois que le plus fort tirage de Jungle est de soixante-dix mille exemplaires. En moyenne, on avait des tirages confortables autour de quarante mille.

.jpg)

Pourtant, deux ans plus tard à peine, la série s’interrompt.

Avec Mic Delinx, on a travaillé près de vingt ans ensemble, en plus ou moins bonne harmonie pendant dix ans et puis il m’a fait un coup comme il avait fait à Goscinny dix ans plus tôt. On a continué à travailler ensemble. Par contre, je l’avais prévenu que je ne voulais plus le voir, même le croiser dans l’escalier, et que s’il changeait un seul mot dans les textes que j’écrivais, je cessais tout travail avec lui. Pendant notre deuxième décennie de partenariat, on ne s’est plus jamais revus. Cette collaboration assez curieuse, sur le plan du lectorat, fonctionnait admirablement bien. Et puis un jour, je vais chez Dargaud, j’avais à faire avec la responsable financière du journal, elle me dit : “Dites-donc, vous savez qu'à la SACD il y a un énorme dossier sur le bureau de l’avocat qui se charge de monter des dossiers pour des collaborations ?”. Je lui réponds que j’ignorais totalement pour quelle raison il y avait cet énorme dossier à la SACD de la Jungle en folie et que j’allais me renseigner. J’ai rencontré l’avocat en question, qui était un avocat conseil qui recevait les auteurs et qui les aidait en quelques sortes à monter des opérations en passant par la SACD. Il m’explique ceci : “L’opération est bloquée parce qu’il y a une firme qui voudrait faire des dessins animés avec La Jungle en folie mais Mic Delinx dit qu’il en est l’auteur, le seul. Ils ont regardé les albums et ont vu que déjà sur les dix premiers albums deux noms figuraient. La firme de dessins animés a donc demandé à Mic Delinx que son co-auteur déclare qu’il n’est pas concerné par le projet de faire des dessins animés avec La Jungle.” Cela faisait des mois et des mois que ça durait et je n’étais pas au courant. Je prends donc rendez-vous avec la firme de dessins animés qui était française. Le directeur général me dit que, effectivement, Delinx prétend qu’il est le seul auteur alors que mon nom apparaît sur les albums. Je lui dis que j’en suis bien le coauteur et que je suis prêt à signer tout de suite. J’ai pris connaissance des conditions de contrat. Je suis d’accord, si je suis reconnu coauteur à 50/50 je signe immédiatement. Mic Delinx n’a pas voulu et les dessins animés ne se sont jamais faits. C’est une des raisons qui ont fait que j’ai refusé de continuer à travailler avec lui, et c’est aussi une des raisons pour laquelle il n’a plus jamais rien fait dans le domaine de la bande dessinée.

Sachez qu'avant moi, il avait fait le même coup tordu à René Goscinny, en essayant de convaincre Georges Dargaud de ne pas financer le premier dessin animé d'Astérix, mais d'investir plutôt à la place dans un projet moins coûteux, à savoir filmer des marionnettes que Delinx avait fait fabriquer à partir de quelques histoires complètes très anciennes de sa série "La forêt de Chênebeau".

.jpg)

Je crois aussi que Mic Delinx avait utilisé les personnages pour un parti politique.

Il a fait un carton d’invitation pour les cinquante ans de Jean-Marie Le Pen avec nos personnages. Plus tard, il a utilisé une planche de l’album La Crise dans l’hebdomadaire Minute, organe du Front National, en changeant les textes pour faire l’apologie de son chef de parti. Tout cela, bien sûr, sans mon accord.

.jpg)

.jpg)

Mic Delinx semblait avoir très mal vécu cet arrêt. Au début des années 90, on pouvait le croiser dans nombre de salons, sur des stands indépendants, avec un stock d’albums de La jungle, alors sortis du catalogue Dargaud, se plaignant de son sort.

Il a traîné pendant une dizaine d’années sans rien faire d’autre à ma connaissance avant de disparaître.

.jpg)

.jpg)

Dix-sept ans après son arrêt en 1988, la série revient le temps d’un album que vous réalisez seul en 2005.

J’avais un éditeur qui voulait reprendre la série : c’était Mourad Boudjellal pour les éditions Soleil. Il y croyait beaucoup. Il pensait que l’on pouvait en faire quelque chose de très très intéressant et il était parti pour faire les efforts nécessaires afin que l’on en tire le maximum. Personnellement, j’étais disposé à desssiner la série. Boudjellal avait pris contact avec Dargaud pour mettre sur pieds une collaboration afin qu’il fasse un lancement tout à fait considérable. J’ai donc repris contact avec les deux filles de Mic Delinx que j’avais connues toutes petites, dont une, Sophie, était devenue avocate.

J’ai commencé à dessiner sous un nom d’emprunt. Je savais, pour avoir fréquenté la famille Houdelinckx, qu’il fallait se méfier de leur manière de voir les choses. Par voie de conséquences, pour qu’elle ne soit pas choquée par le fait que je réalisais moi-même l’intégralité de la série, j’avais pris un nom d’emprunt. Christian Godard était le scénariste et Handko mon pseudonyme de dessinateur. Ça a paru dans le journal Bo Doï.

Sophie Houdelinckx, a donné son accord pour que la série soit reprise et Boudjellal lui a expliqué ses intentions dans le cadre d’une coédition avec Dargaud. Nous nous sommes quittés en bon accord tous les trois et je suis allé prendre un verre avec elle. Elle me dit qu'elle ne connaissait pas le dénommé Handko. Comme elle allait l’apprendre tôt ou tard et que j’avais pris un nom d’emprunt par correction, je n’avais aucune intention de lui cacher la vérité. Je lui réponds donc que c’était moi. Alors, sachant que je reprenais le dessin, elle a tout refusé. Elle m’a fait un procès qu’elle a perdu et qui lui a coûté 30 000 € de pénalités pour s’être opposée à l’opération qui était conclue. Elle m’a demandé un accord de paiement que j’ai refusé.

Moyennant quoi, je n’ai fait qu’un seul album : Il était une fois le Tuyéti. Puis, j’ai fait, comme j’en avais le droit, des histoires courtes dans Pif. Ensuite, j’avais d’autres engagements qui m’ont empêché de me consacrer à la série.

(à suivre…)

.jpg)

Entretien réalisé par Laurent Lafourcade

Les dessins sont © Christian Godard/Mic Delinx

La photo de titre d’article est © Laurent Mélikian

Comme promis il y a quelques jours, nous vous proposons l'interview intégrale de Dany & Lapière vis-à-vis de leur dernier-né : Un homme qui passe aux Éditions Dupuis.

Résumé éditeur: Sur l'île normande de Chausey, une tempête inattendue fait chavirer le destin : celui de Paul, un homme déjà vieux sur le point d'en finir, et celui de Kristen, une jeune fille dont le bateau est venu se fracasser sur les rochers. L'histoire de cette rencontre est en apparence celle d'un double-sauvetage : une réponse à une fusée de détresse lancée au-dessus des vagues. Car Kristen n'est pas là par hasard. Paul est un reporter-photographe connu pour sa série "Terra" et Kristen travaille pour l'éditeur qui attend la maquette de son nouveau livre. Un livre différent, plus intime, "le journal d'une vie d'aventures amoureuses", confie l'artiste. Les portraits de femmes témoignent sur les murs des conquêtes du Don Juan et chevauchent les souvenirs dans la maison de son enfance. Le réalisme époustouflant et les jeux de lumière ajoutent à l'image une texture cinématographique vivante qui creuse le vécu de chaque ride et accompagne dans la houle les récits d'un voyage sentimental. Face à cet homme sans attache, qui se défend pourtant d'exhiber ses trophées, Kristen n'a pas dit son dernier mot. Elle porte la voix des femmes d'aujourd'hui dans l'antre du solitaire, homme d'une autre génération en voie de disparition.

© Dany – Lapière - Dupuis.

Thierry Ligot & Alain Haubruge

laurentmelikian.jpg)

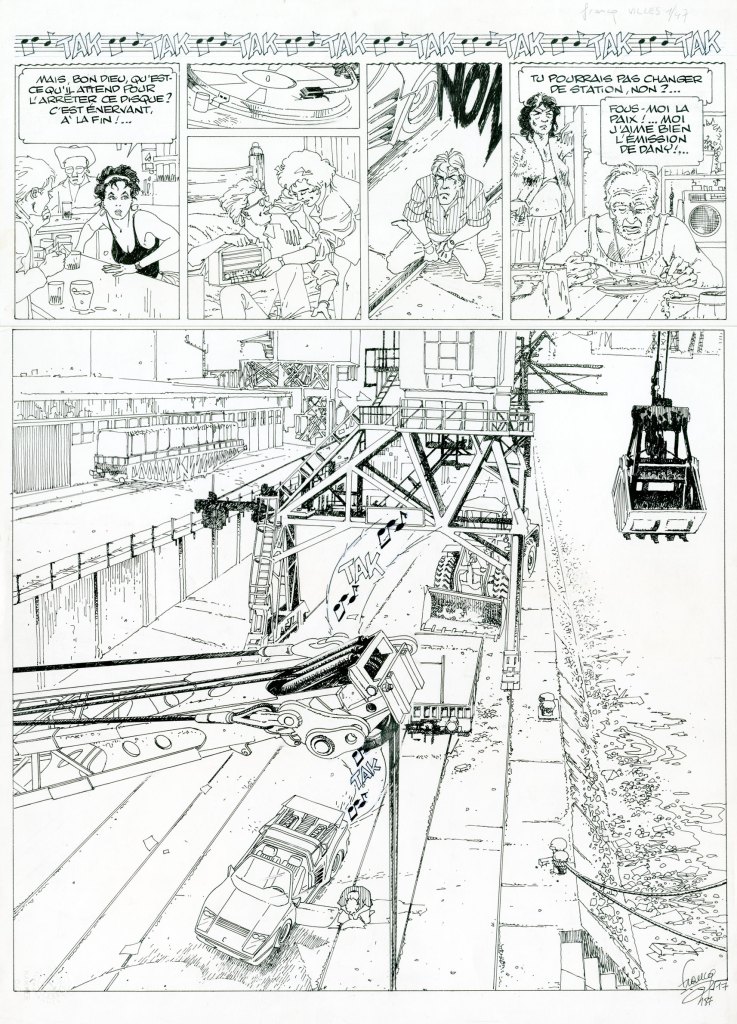

Deuxième partie de l’entretien de Christian Godard par Laurent Lafourcade. C’est l’arrivée aux éditions du Lombard. Aujourd’hui, décollons avec le pilote d’avion-taxi Martin Milan. C’est sur BD-Best, et nulle part ailleurs, le site qui vous fera attraper le Godarovirus.

.jpg)

En 1966, c’est l’atterrissage de Martin Milan dans Tintin. Pourquoi n’est-il pas paru dans Pilote ?

Tout simplement, j’avais commencé à faire Martin Milan dans Tintin sous forme d’histoires courtes, sans y attacher beaucoup d’importance.

Il s’est avéré que Goscinny a souhaité une nouvelle formule pour le journal Pilote, très différente de ce qui était convenu au départ. De rédacteur en chef, Goscinny est devenu directeur général. Par voie de conséquence, il décidait seul de l’orientation du journal et voulait en donner une totalement différente. J’ai suivi pendant un certain temps. Il m’avait demandé deux planches par semaine, en changeant de sujet à chaque fois, de la même manière que ce qu’il faisait dans la Rubrique-à-brac avec Gotlib. J’ai commencé à le faire. Je lui proposais des sujets. Il me répondait oui, non, ou bien « on l’a déjà fait » ou des choses de ce genre. Il m’a demandé de trouver un titre dans la veine de la Rubrique-à-brac. J’ai longtemps cherché. Il n’était jamais satisfait de mes propositions. Puis, je me suis aperçu que je faisais quelque chose qui ne me plaisait pas. Un jour où je sortais d’une réunion avec mon ami Greg, qui était aussi rédacteur en chef de Tintin, nous sommes allés boire un pot ensemble. Il était très proche de moi par ses qualités de narrateur mais aussi pour tout un tas d’autres raisons personnelles. Il m’a proposé de venir à Tintin pour faire des séries longues. Je l’informe que personne ne me l’a demandé. Il me dit alors : « Et bien je te le demande. », ce à quoi je réponds : « Je te dis oui. ». Je suis revenu à une forme de narration qui me convenait et pour laquelle je me suis servi des démarrages précédents, des histoires très courtes de Martin Milan pour en faire des longues. Ça a été un peu compliqué. J’ai eu du mal à revenir à mon point de départ. Il a fallu qu’entretemps je m’aperçoive que faire ce que Goscinny me demandait ne m’intéressait pas vraiment. J’ai pourtant fait un certain nombre de ces double-pages.

.jpg)

Martin Milan est un pilote, un vrai de vrai. Depuis tout petit, il rêvait en regardant les avions d’évoluer dans le ciel. Il en rêvait et a accompli son rêve. Martin Milan est un rêveur né, il n’a jamais cessé de l’être et n’arrêtera jamais. Godard aussi ?

Personnellement, je me suis en quelque sorte conformé à ce pourquoi j’étais fait. Ce n’est pas moi qui ai choisi le fait que je sois dessinateur. Je n’ai pas choisi ce métier. J’étais un dessinateur avant même de parler normalement quand on est dans sa petite enfance. Bambin, je crayonnais déjà.

Mon premier dessin je l’ai fait alors que j’étais à peine capable de parler. J’avais assisté à un combat de boxe dans les bras de mon père. Quand nous sommes rentrés à la maison, j’ai dessiné des fils de fer avec une grosse boule au bout, des simili bras. Mon père s’est promené avec ce dessin dans son portefeuille pendant au moins dix ans en souvenir.

En fait, j’ai exprimé par le dessin une chose que j’avais vue et que je ne pouvais pas exprimer de vive voix avec des mots. Je n’ai pas choisi ce mode. Dans mon legs génétique, il y avait le dessin. Ensuite, d’autre choses sont venues se greffer à cette partie de ma personnalité. Bien entendu, j’étais un grand lecteur. Dès l’instant où j’ai su lire, j’ai, par voie de conséquence, pensé que je pouvais écrire. J’ai essayé de devenir un auteur de romans mais ça n’a pas marché. Par contre, écrire pour la bande dessinée, je me suis rendu compte que ça coïncidait parfaitement avec ma personnalité puisque j’aimais dessiner. Quitte à écrire, autant écrire pour le dessinateur que j’étais. La logique a été imposée par ma personnalité.

.jpg)

Mathias, le reporter, est un peu tête brûlée. Martin le raisonne. Ce personnage, que l’on voit dans quelques histoires, a permis, comme un yin et un yang, d’accentuer la personnalité calme et posée de Martin. Avez-vous conçu ce personnage comme un alter ego de Martin.