Flux RSS

Flux RSS

Véritable curiosité des réseaux sociaux et de plus en plus de salons, Laurent Zimny dépeint un monde de héros (pas que super, d’ailleurs, car il y en a pour tous les goûts) à sa façon et en dessin vectoriel totalement assumé. Réinventions haute en couleurs, les créations toutes personnelles de cet artiste sur le tard (mais qui n’a, au vu de ses oeuvres, pas à le rattraper, le retard) font leur chemin, entre vintage et futurisme, tout en nous ramenant en pleine face ces personnages mythiques de la BD, du cinéma ou, plus généralement, de la pop culture en pleine figure. Même pas mal ! Interview avec ce génie naissant lors de son passage à la Fête de la BD d’Andenne.

© Jimmy Hublet

Popeye © Laurent Zimny

Bonjour Laurent, cela fait finalement très peu de temps qu’on vous voit souvent passer sur les réseaux sociaux avec vos relecture graphique de super-héros (et d’autres).

C’est vrai, ça fait un an et demi, deux ans. J’étais architecte, avant. Mais, quand j’étais jeune, je voulais faire de la BD, je devais avoir quinze ans, mes parents ont refusé.

Du coup, j’ai passé un bac technique, je l’ai raté avant de le repasser avec la certitude de ne pas rester dans ce milieu. J’ai donc opté pour un compromis : l’architecture. Ainsi, je pouvais dessiner et mes parents considéraient que c’était « un métier ». En tant qu’architecte, je me suis spécialisé dans la 3D et la perspective.

© Laurent Zimny

J’ai ensuite créé avec des amis plusieurs structures d’architecture et donc fait mon métier d’architecte jusqu’il y a quatre ans quand on a dû déposer le bilan. J’étais à vide, avec du temps, plus de boulot, pas d’argent mais plus rien à perdre et aucun manque du monde de l’architecture. Je suis retombé dans mes premiers amours. J’ai repris des encres, des acryliques et surtout le… dessin vectoriel.

En un mois, j’avais dessiné une trentaine de personnages et, notamment, un Surfeur d’Argent qui a fait mouche sur les réseaux sociaux.

Le surfeur d’argent © Laurent Zimny

À ce moment-là, les gens se son mis à me demander de dessiner des personnages. Sur ces mêmes réseaux, j’ai commencé à avoir des commentaires m’incitant à faire une exposition. Je n’en voyais pas l’intérêt à l’époque. Mais j’ai tenté l’expérience quand même et la première exposition a eu lieu au Caf&diskaire de Lille dont un des patrons est fan et lecteur de comics, ça tombait bien, j’adore leur programmation et leur bistrot ! L’expo devait rester accrochée durant deux semaines et qui ont finalement tenu trois mois. C’était super.

La guêpe © Laurent Zimny

Qu’est-ce qui fait votre culture BD ?

En franco-belge, Les Petits Hommes du regretté Pierre Seron. Je les ai lus et relus. Eslapion, ce fut ma première leçon d’architecture. Puis il y a eu les comics pocket en noir et blanc. Mes premiers comics furent des fumettis. Diabolik, aussi. Puis, Swamp Thing, la créature du marais, tellement étrange mais tellement fascinant. Après, j’ai arrêté d’en lire, parce que là où je vivais il n’y avait pas de magasin de BD. J’ai renoué avec la BD en VO chez ASTROCITY à Lille, à 18 ans, quand je suis arrivé à ecole d’architecture.

La créature du marais © Laurent Zimny

La créature du marais © Laurent Zimny

Mais comment avez-vous atterri si vite en Belgique, ici à Andenne ?

Andenne, c’était mon tout premier salon BD, grâce à Mauricet qui a vu un de mes dessins sur le net. C’est par lui que tout a commencé, il a parlé de moi à Tony d’Atomik Strip et boom, me voila en train de déguster une Caracole à Andenne! Mauricet m’a aussi fait l’honneur de faire la couverture d’une petite histoire que j’ai réalisé sur le Mister Miracle de Jack Kirby

Mister Miracle © Laurent Zimny

Mais diable, quelle est votre technique ?

Tous mes dessins sont des dessins vectoriels (comme Arthur De Pins et Alexandre Clerisse), c’est à dire qu’ils sont 100% numériques. Le dessin vectoriel ne génère aucun pixel , on crée des courbes et on tire sur des poignées pour dessiner, c’est assez particulier, il n y a pas vraiment de technique comparable dans le dessin traditionnel. Cela dit, je fais toujours un crayonné avant. Le vectoriel est l’outil idéal pour obtenir des belles courbes, avoir des aplats parfaits.

© Laurent Zimny

J’ai toujours été tétanisés par les couleurs. Du coup, au moment de dessiner, je ne sais jamais ce que je vais mettre, pour quel rendu je vais opter. Les couleurs que j’utilise sont assez uniques, je les crée pour mon dessin. La couleur appartient au dessin.

Si vous avez commencé sur les réseaux sociaux, aujourd’hui on touche vos dessins. Il y a même une sérigraphie, ici, à Andenne.

Quand j’étais architecte, j’adorais aller chez l’imprimeur pour la sortie des plans et des images de synthèse, c’est la que le travail de toute une équipe apparaissait enfin. Ce passage, j’en ai gardé la magie.

Batgirl © Laurent Zimny

Comment les choisissez-vous ces personnages que vous réinterprétez ?

Au coup de coeur ! On ne me paye pas, je n’ai pas de contrat, pas d’éditeur – je cherche du boulot d’ailleurs ! -, du coup, je m’amuse. Je prends ces dessins comme des cadeaux. Parfois, cela crée des rencontres. Comme celle avec Victor Santos à Andenne.

Polar © Laurent Zimny

Il y avait aussi ma rencontre avec Antonio Lapone. Nous avons été manger un bout au restaurant de Serge Tholomé, Itinérance gourmande, on a discuté de notre travail et, tout d’un coup, Antonio m’a demandé: « T’as de quoi dessiner? » et il ma proposé de faire une séance de dédicace avec lui. C’était totalement improvisé et génial de me retrouvé la avec ce grand monsieur.

Ces personnages, comme ce Spirou et ce Fantasio, ils n’ont parfois pas de bouche, pas de nez ?

Ce n’est pas toujours utile. C’est une des leçons apprises de mon métier d’architecte. Avec l’outil numérique, je pouvais mettre une variété de détails qui, au final, sur un projet, n’allaient pas servir. On perd parfois du temps à des choses qui n’aident pas. Avec mes dessins, je cherche la simplification, je veux voir jusqu’où je peux aller dans la simplification tout en restant fidèle au personnage. Je suis très heureux de voir que, dans un style si éloigné des modèles, les enfants sont capables de reconnaître les personnages que j’ai redessiné. Ça veut dire que ça fonctionne !

Spirou et Fantasio © Laurent Zimny

Combien de temps vous faut-il ?

J’ai fait un Batman, dix minutes de crobards et, en une heure, j’avais fini. Quand je suis chaud, je fais six dessins par jour. Je fais mes croquis dans le métro, le train, au café, bref quand je peux.

Croquis du géant de fer © Laurent Zimny

Ça dépend aussi des effets, des ombres. J’ai mis sept minutes chrono en main pour une Power Girl, un Shadow a par contre été beaucoup plus long à assembler.

Power Girl © Laurent Zimny

Vos maîtres ?

Celui qui m’a le plus étonné dans le domaine du dessin vectoriel, c’est Alexandre Clérisse, en plus il a une culture artistique indéniable qu il arrive a injecter das ses histoires. Après, inévitablement, Arthur de Pins. Lui, il a un truc. Je me demande toujours comment il fait !

Dans la Bd traditionnelle: le principal, c’est Darwyn Cooke. Puis, j’ai aussi des références artistiques surtout avec des artistes comme David Hockney , Hans Arp, le mouvement Cobra,

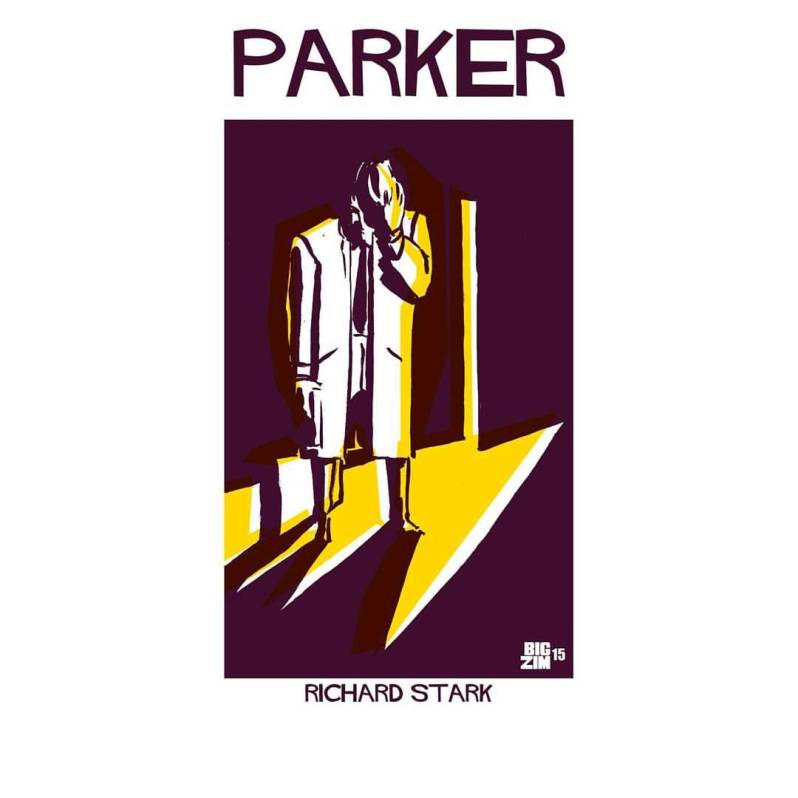

Parker de Darwyn Cooke ! Ça c’est ce que j’aurais aimé faire en traditionnel, franc du collier, direct, efficace.

Parker © Laurent Zimny

Et la BD en tant que telle, c’est pour bientôt ?

Je suis en transition. La bande dessinée, c’est un autre délire. C’est spécial. En théorie, je pense comprendre. La BD m’attire de plus en plus, en tout cas mais la j ai tout a apprendre d’où ce court hommage à Mister Miracle. C’est un petit exercice. Ce n’est pas mon personnage mais lui dédier un petit scénario m’a beaucoup plu. C’est ce qui me plaisait, en fait, dans l’architecture : pas construire en tant que tel mais mettre en forme des idées !

Tarzan © Laurent Zimny

Que pourraient-elles raconter vos histoires ?

Par exemple, après une soirée Comixology au Comic Con de Paris, je me suis perdu dans la ville, mon téléphone était en rade. Un vrai Very Bad Trip. J’ai marché durant quatre heures et je suis arrivé à Saint Ouen. Je me suis dit que je raconterais bien cette histoire, mon périple et ces rencontres improbables dans la nuit. En dix minutes, j’avais découpé dix planches. J’ ai la chance d’avoir des pros comme Alain (Mauricet), Karl T. (Tollet) et Elsa Charretier qui me donne des conseils .

J’ai envie d’apprendre, je vais voir des dessinateurs qui savent y faire, je me prends trois baffes et je m y remet.

La BD, ça a toujours été un fantasme.

J’essaie de comprendre le business de la BD, des éditeurs, de la monétisation du dessin,des délais et, finalement, c’est très semblable au monde de l’architecture qui demande qu’on bosse de plus en plus, qu’on soit polyvalent, sans pour autant être payés plus et c’est rare qu’on vienne vous chercher. J’ai failli travailler avec Brian Michael Bendis juste avant qu’il parte de Marvel. J’ai réussi à le rencontrer au Comic Con de paris et il m’a donné des contacts et des conseils avant de partir chez DC. Mais ça m’énerve de ne pas avoir pu collaborer avec lui comme il en était question mais patience, j’ai encore du boulot et pas mal de choses à apprendre.

Comme on dit souvent, « a suivre »

Et on y compte bien ! En attendant, on peut vous retrouver sur votre Tumblr.

Propos recueillis par Alexis Seny

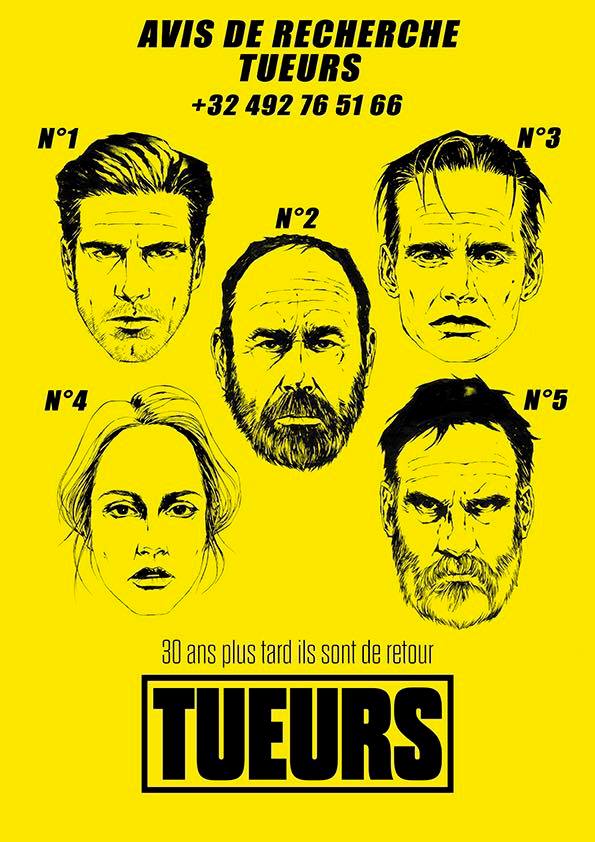

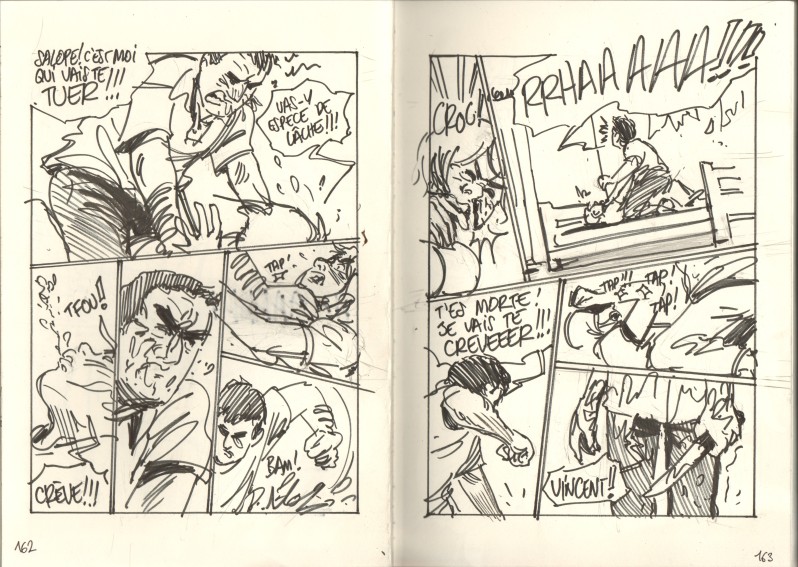

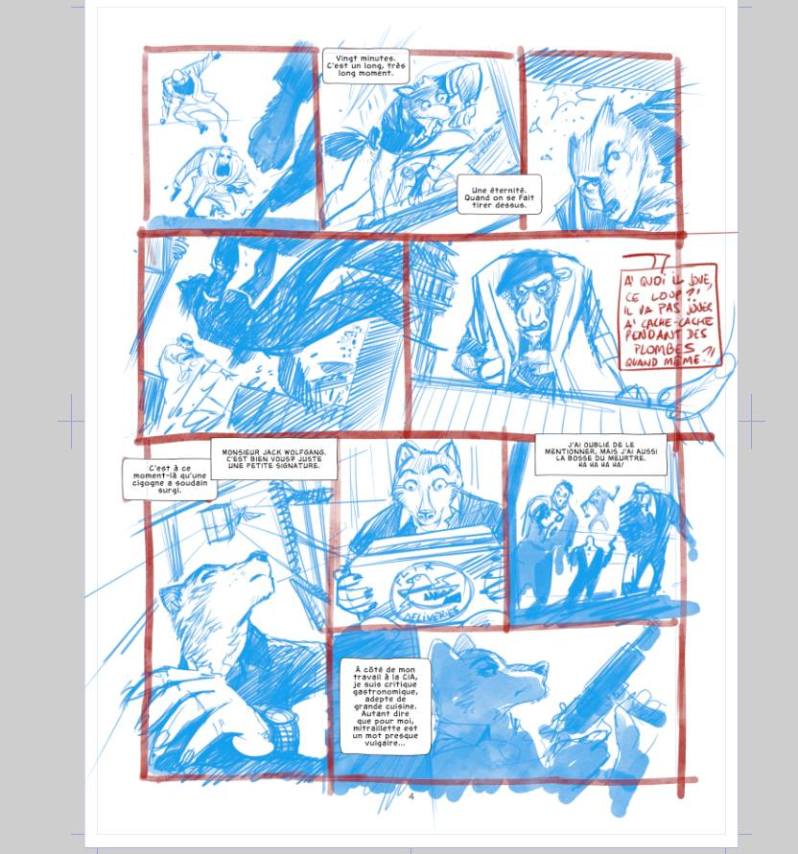

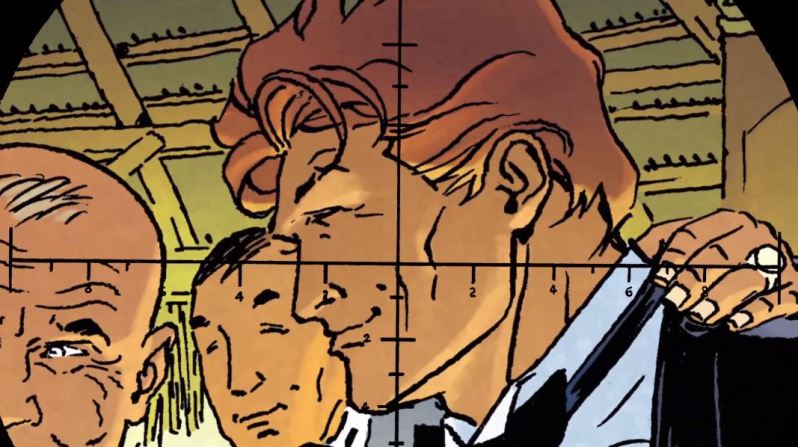

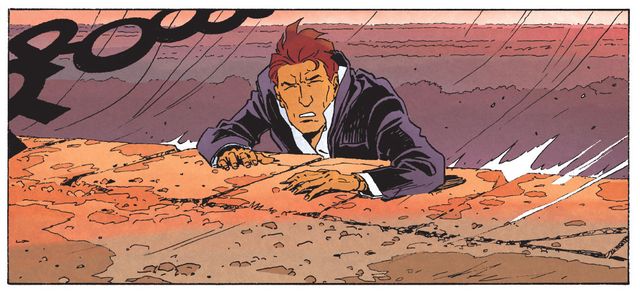

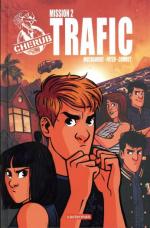

Saint Nicolas n’a peut-être plus de crosse (du moins en Belgique, selon un débat stérile) mais il a les armes pour se venger. Saint Nicolas, cette année, c’est un peu François Troukens, ancien gangster réconcilié en raconteur d’histoire ne manquant ni d’ampleur ni d’ambition. Ce 6 décembre, en Belgique, mais aussi en France, sort Tueurs, un film de braqueurs très contemporain et filant à toute allure sur le ring de Bruxelles mais aussi d’un cinéma franco-belge qui ne voit plus souvent ça. Avant de découvrir ce film, dans la même veine qui laisse gicler l’encre à profusion (plutôt que le sang, le moins possible en tout cas), François Troukens forme un tandem éblouissant de noirceur mais aussi de poésie avec Alain Bardet pour Truand, un roman graphique nerveux, avec un look de story-board (mais n’ayant rien à voir avec le film précité) et une efficacité redoutable. Nous avons rencontré ces deux nouveaux as du casse graphique !

(Photos de une signées Aline Fournier et Gaëtan Chekaiban)

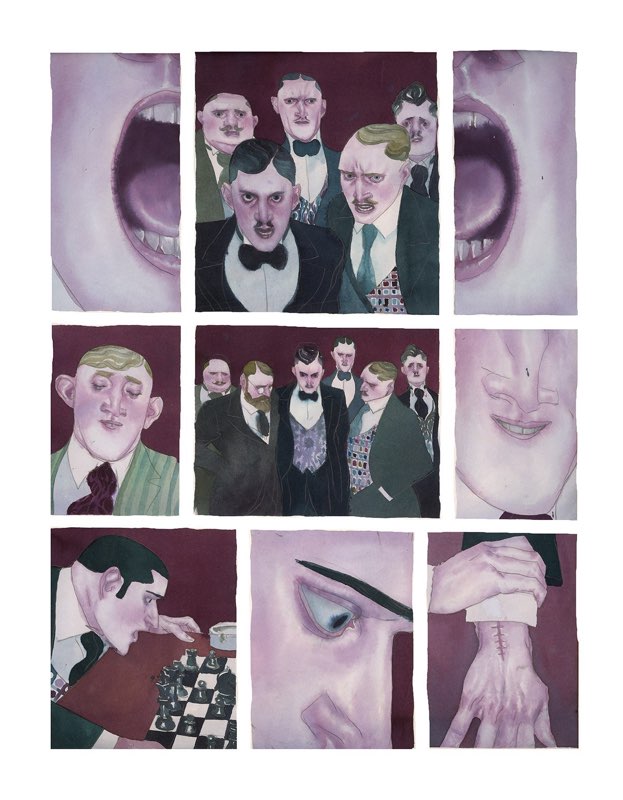

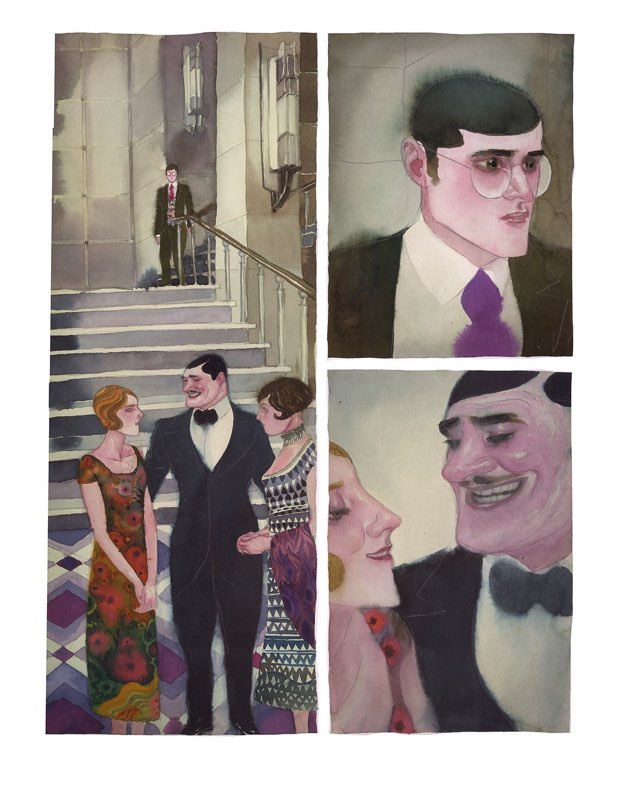

© François Troukens/Alain Bardet chez Le Lombard

Bonjour Alain, bonjour François. Après Caïds, avant Tueurs, vous signez Forbans. Les méthodes de tout ce petit monde sont parfois expéditives, comme vos titres !

François : C’est vrai que je ne m’en étais pas rendu compte mais un seul mot suffit. Cela dit, au départ, mon titre était plus long. Le mot Forban était déjà présent et il est resté, je suis un fan de Surcouf. Je trouve qu’un mot en plus, ça fragilise les choses.

Alain, vous êtes Suisse, François, vous êtes Belge, comment vous êtes-vous rencontré ?

François : Mon histoire avait d’abord été signée chez Dupuis. Alain était en attente d’un projet chez Le Lombard où il avait été repéré par un éditeur mais ses essais n’avaient pas convaincu Dupuis, sans doute plus commercial et pas forcément enclin à voir une histoire en noir et blanc, très artistique et tenant finalement plus du storyboard. C’était plus dans la démarche du Lombard qui a récupéré le projet, étant dans le même groupe que Dupuis. Il suffisait de monter un étage.

Alain : Je suis très versatile dans mes styles. Je fais de l’illustration, de la peinture, je ne me mets aucune barrière mais je ne veux pas gratter à toutes les portes pour trouver un projet.

Cela dit, ce projet-ci est plutôt bien tombé. Je suis un grand fan des univers de gangsters, c’était du pain béni renforcé par le côté poétique donné par François.

Alors, du coup, on ne s’étonnera pas de retrouver Lino Ventura dans les traits d’un de vos personnages !

Alain : Je ne peux pas le cacher, c’est une de mes inspirations.

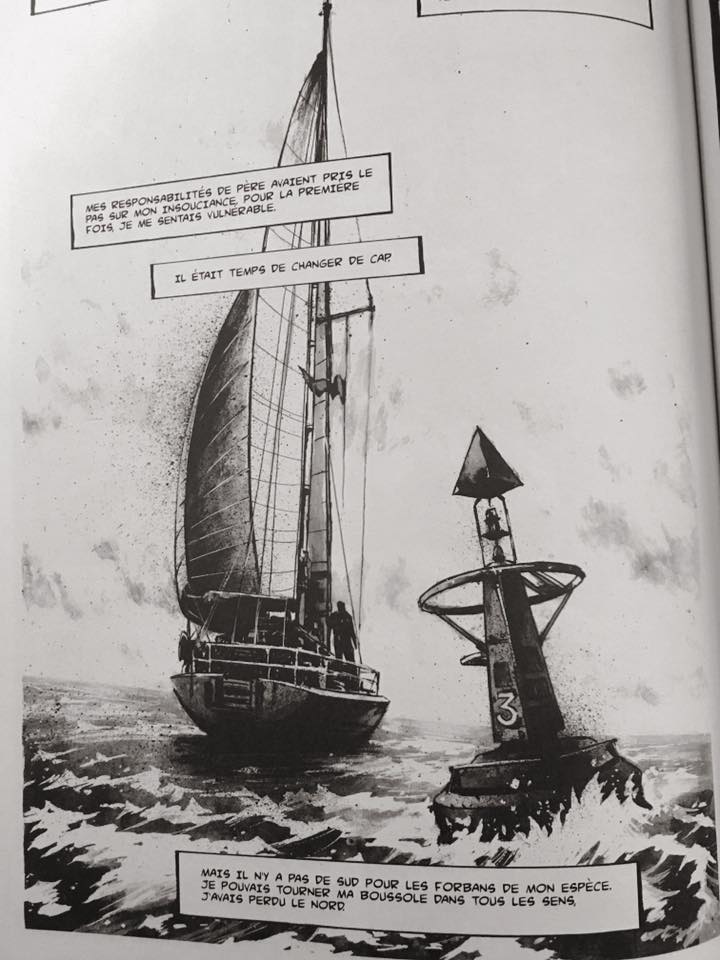

© François Troukens/Alain Bardet chez Le Lombard

Vous, François, on vous voit à l’école du crime, d’abord dans les lectures de certains gangsters qui vous ont précédé. Qui étaient-ils ?

François : François Besse qui a écrit « Je suis un bandit d’honneur ». J’étais fasciné par ce type de personnage, plus discret que Mesrine, qui dénonçait la violence. Je voyais en lui le côté « bandit social », d’extrême gauche. Puis, je lisais les romans de Borniche. Au cinéma, c’était Melville, Sautet. Les Simenon, aussi.

Vous écrivez mais vous dessinez aussi ! Vous avez pensé à faire vous-même la partie graphique de cet album ?

François : Je suis plus un homme de plume, porté par l’amour des mots, je n’ai pas le talent d’Alain. J’ai énormément lu. J’ai grandi dans une famille qui avait enlevé la télévision. Quand j’étais petit, je noircissais des carnets. J’avais 10-12 ans quand j’ai écrit mon premier roman. J’ai fait un écart, pour rentrer dans la peau du hors-la-loi. Ce monde me fascinait et je devais trouver une justification à faire ça. J’ai choisi l’exclusion volontaire, j’ai traversé le miroir pour toucher du doigt cette réalité qui faisait peur à d’autres.

© François Troukens/Alain Bardet chez Le Lombard

Quelle était votre conception du hors-la-loi ?

François : Comme un corsaire, on y revient, qui peut attaquer qui il veut, ces salauds d’Anglais qui pillent sans vergogne. À la réflexion, je me suis rendu compte que j’étais dans le faux, je suis revenu à la vie. C’est très difficile de vivre et rattraper ses fantasmes. C’était l’aventure pour la liberté. Se faire tuer ou tuer. Mais moi, je ne voulais pas tuer, c’était la limite à ne pas franchir.

© François Troukens/Alain Bardet chez Le Lombard

Pourtant, il est bien dur de ne pas la franchir !

François : C’est une utopie. À partir du moment où on glisse une balle dans un pistolet, c’est pour tuer ! Quand on met un couteau en poche. Ne dit-on prendre les armes ? Inconsciemment, je devais avoir accepté ça même si je m’y refusais. Oui, il y avait ce risque de tuer un innocent. La belle image du bandit d’honneur, ce n’était que de la théorie. Et quand bien même, les gens qui se font braquer n’ont pas conscience que vous ne voulez pas les tuer. Mais la violence extrême a une force de fascination. Le panache de Lino Ventura, De Niro dans Heat qui est limite plus droit que le policier campé par Al Pacino. Il ne boit pas, il est dans la gestion, a des règles morales. C’est ça aussi être un voyou. Ce sont des gens qui s’octroient des droits et beaucoup n’aiment pas ça.

Alain : Le code d’honneur qu’on prête à Franck dans l’album, il était primordial de le respecter. Il y a un travail instinctif en amont. Des discussions se sont mises en place. Mais la liberté était importante. Je pouvais créer ce que je voulais.

© François Troukens/Alain Bardet chez Le Lombard

François : En fait, les gens transgressent la loi depuis la nuit des temps. Lisez Homère. Forban, c’est une tranche de vie, un reflet dans la glace, un échantillon pour analyser la vie à un moment bien précis. Le polar, c’est ça, un moyen de raconter de l’intérieur une vie qui va changer, des gens transpercés par ce qu’il va se passer.

Cette BD, elle est très cinématographique d’ailleurs, non ?

François : Alain joue et rend tout ça très vivant.

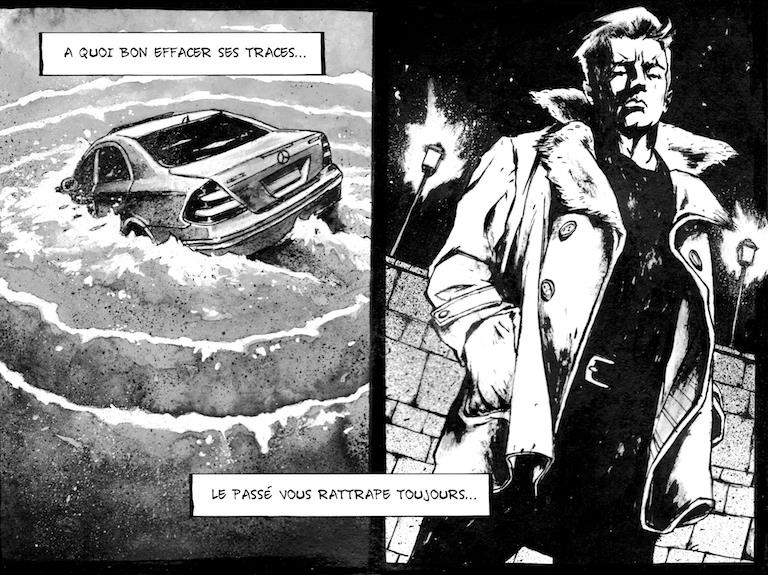

© François Troukens/Alain Bardet chez Le Lombard

Avec une voix off omniprésente.

François : Elle était importante, et Alain a bien joué le coup pour que cette voix ne raconte pas l’image, que l’image raconte autre chose. Ce qu’on voit n’est pas ce qu’on lit. Alain a aussi transmis un côté nerveux, il casse le code mais use d’une perspective parfaite, il brise les angles mais rend tout ça rond. Cette voix off, elle était nécessaire pour comprendre le personnage qui a tout pour réussir mais décide de s’exclure de manière volontaire. La voix off, c’est un processus très littéraire, chez Hugo, Céline, Eden ou Gray. Mais elle est aussi très utile au polar qui est très silencieux, elle permet de raconter une poésie hors du dessin.

Finalement, Forban n’est pas une autobiographie mais il y a pas mal de vous quand même. Et si on jouait aux jeux des différences.

François : Si j’ai des capacités artistiques, je ne suis pas musicien, la trompette (ndlr. qui donne l’une des plus belles séquences de cet album, soit dit en passant). Mais j’ai failli faire le conservatoire ! Mais j’ai voulu me distancier, Franck ne me ressemble absolument pas, il véhicule une certaine tristesse Et Alain a bien réussi à alterner des planches plus tristes et d’autres plus joyeuses. Après, la fiction est plus intéressante pour raconter le grand banditisme.

Qui est ?

François : Ce n’est pas la banlieue, ça n’a rien à voir avec les Kaïra. C’est un panache qui alterne les personnages, qu’ils soient Delon ou Ventura. C’est aussi un carnet d’adresses, comme ceux de Francis le Belge ou Marcel Habran qui était coutumier de rencontres avec des grands de ce monde.

Avec ce paradoxe qui embarque l’album dans une autre dimension : et si on nous avait laissés commettre nos braquages ? Notamment pour abolir le cash et amener tout le monde à utiliser sa carte de crédit. Et c’est, plus loin, l’obsession de votre film aussi !

François : À l’époque, il devait y avoir une attaque par semaine. Et oui forcément, on se dit quand les coups sont trop faciles, que la police n’a peut-être pas tout tenté pour nous arrêter, que cela arrangeait bien certain. Et si on nous avait laissé quelques libertés pour créer un climat anxiogène et détourné les gens du cash pour privilégier le cash. Cela ne pouvait-il pas être du racket organisé par les cartels ?

Après, encore aujourd’hui, la camaraderie et l’injustice sont potes. Regardez Nethys, ceux qui ont accepté de se taire en touchant du fric au conseil d’administration ou ailleurs.

© François Troukens/Alain Bardet chez Le Lombard

Venons-en à Franck, alors, s’il n’est pas exactement comme vous ?

François : C’est un peu un fantasme imaginaire, un Robin des bois. Il a envie d’une répartition plus juste, de dénoncer certaines pratiques. Il rêve de transparence.

Et finalement, après sa vie de bandit, il va à nouveau passer de l’autre côté du miroir.

François : Je déteste le mot « repenti », la « réinsertion ». À cela, je préfère la réconciliation. Aujourd’hui, je veux devenir acteur, par ma plume, poser des actes, amener le débat par mon expérience et éveiller les consciences.

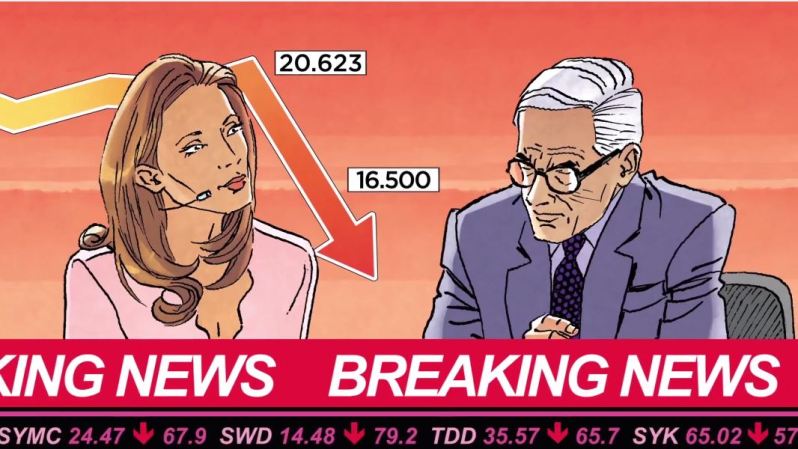

Avec Tueurs, je montre le processus qui mène à la création d’un ennemi public. Et les journalistes n’y sont pas étrangers. C’est une réflexion sur l’instrumentalisation.

Alain, vous avez réagi comment quand vous vous êtes dit que vous alliez rencontrer un bandit et peut-être même collaborer avec lui ?

Alain : François m’a tout de suite mis à l’aise. Pourquoi le passif poserait-il problème. Ce n’était pas un gangster que je rencontrais mais un homme de valeurs, de beaucoup de valeurs.

Quelles sont vos influences, finalement ?

Alain : La BD franco-belge mais surtout la BD en anglais, les comics de Sienkiewicz, McKean, Kent Williams. J’aime avoir une grande liberté de mouvement, passer de la planche à la peinture.

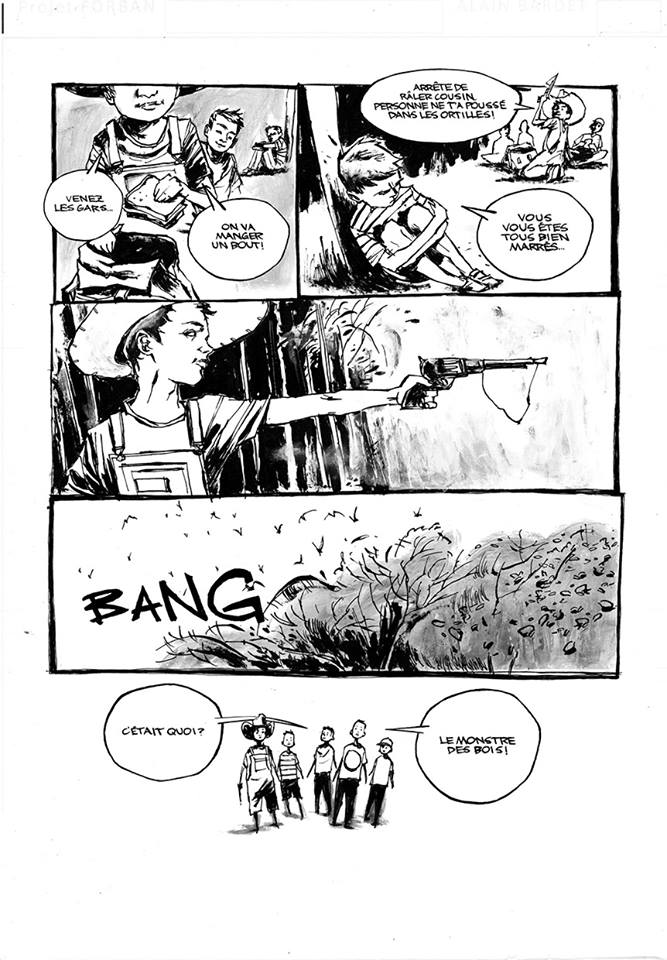

© Alain Bardet

François : Alain s’est élevé à briser son style. Forban, c’était une carte blanche. J’ai évolué après l’avoir rencontré, j’ai scénarisé en fonction de son dessin, avec un découpage plus à l’aise : j’avais trouvé un super-chef op’ ! Ça a pris du temps, le dessinateur était suisse (ils rient) mais on a fait ce qu’on voulait. Pas pour être médiatique, ce n’est d’ailleurs pas le genre de format qui marche le mieux, mais pour porter au mieux l’histoire, avec des traits poétiques.

En 2013 et 2014, j’ai dû retourner en prison, (ndlr. en vue de ses projets, il avait côtoyé d’anciens détenus, comme Joey Starr, ce qui était interdit parmi les conditions de sa libération). L’éditeur venait me voir, je lui passais mon scénario pour Alain. J’ai retravaillé la scène de prison depuis ma cellule, d’ailleurs. Alain, il joue le personnage, il lui rend la vie et crée son univers tout en l’harmonisant avec le texte.

Alain : Entre 2012 et 2017, j’ai trouvé mon style, j’ai fini par le prendre comme il était. Les dernières planches sont plus vives.

© François Troukens/Alain Bardet chez Le Lombard

Et la suite ?

François : On a envie d’y retourner ! Peut-être avec des couleurs. Mais aucune envie d’être élitiste. J’écris beaucoup plus naturellement. Un mot ou rien peuvent suffire. Il ne faut pas écrire pour dire : « hey, regardez, j’existe ». Non, il faut servir l’oeuvre.

Travailler avec Olivier Gourmet sur Tueurs a également été une expérience très riche. Face aux pages de dialogues prévues, il a pris son stylo et a commencé à élaguer. « Ça, je ne dis pas ». J’étais en stress, je le voyais réduire son texte à peau de chagrin. Je me disais : « Ah merde, il enlève tout ça! » Mais il faut arriver à s’effacer. D’autant plus qu’au final, il avait raison ! Au montage, je suis même permis de couper certains passages pour ne garder parfois qu’un regard, raconter le dialogue dans l’oeil ou la gestuelle. C’est génial si un dialogue peut exister dans le silence. On se raconte plein de choses, on s’invente sans besoin de 10 lignes chiantes et non-nécessaire.

L’affiche du film de François Troukens et Jean-François Hensgens dessinée par Alain Bardet

Et vous Alain, vous faites l’acteur ?

Alain : En tout as, je me joue les scènes afin de choisir les angles les plus judicieux, j’utilise des références, des photos.

François : Il n’est venu qu’une fois à Bruxelles et ça ne se voit pas. Comme pour dessiner le trompettiste, l’embouchure. Alain, il est chef-op et comédien à la fois, ce qu’il fait c’est du spectacle vivant.

© François Troukens/Alain Bardet chez Le Lombard

Le spectacle, il a été plus fort que le braquage ?

François : Je suis fasciné par le spectacle. J’ai trempé dans un univers tellement noir : l’artistique, c’est magique. Je n’ai pas eu une expérience de vie qui le favorise. Le monde des arts, pour moi, c’est le haut de la pyramide. Et ce n’est pas évident d’y trouver sa place, il n’y a qu’un seul Hugo, qu’un seul Mozart. Finalement, comme la famille, l’art a été le plus fort pour matérialiser ce que j’avais volé.

Au fond, je rêve d’avoir une petite ferme, deux-trois vignes, un cerisier… une chambre de bonne à Paris pour profiter des spectacles. Une vie simple. En fait, l’argent ne rend jamais heureux. Je préfère l’associatif qui est concret et nourrit la vie. Après, je n’ai pas envie d’utiliser le grand banditisme pour faire de l’argent médiatique.

© François Troukens/Alain Bardet chez Le Lombard

Toujours ce goût pour la provoc et dénoncer ce qui ne va pas, donc ?

François : Quand on a eu le premier financement pour le film, avec une pointe d’humour cynique, j’avais cliqué qu’on avait réussi le casse du siècle. Bon, certains ont dit que j’aurais dû m’abstenir. Mais la vérité était là : c’était mon plus beau butin.

Et on vous en souhaite beaucoup des butins comme celui-là ! Merci à tous les deux et bonne continuation.

Propos recueillis par Alexis Seny

Titre : Forban

Récit complet

Scénario : François Troukens

Dessin : Alain Bardet

Noir et blanc

Genre : Polar, Thriller

Éditeur : Le Lombard

Nbre de pages : 112

Prix : 17,95€

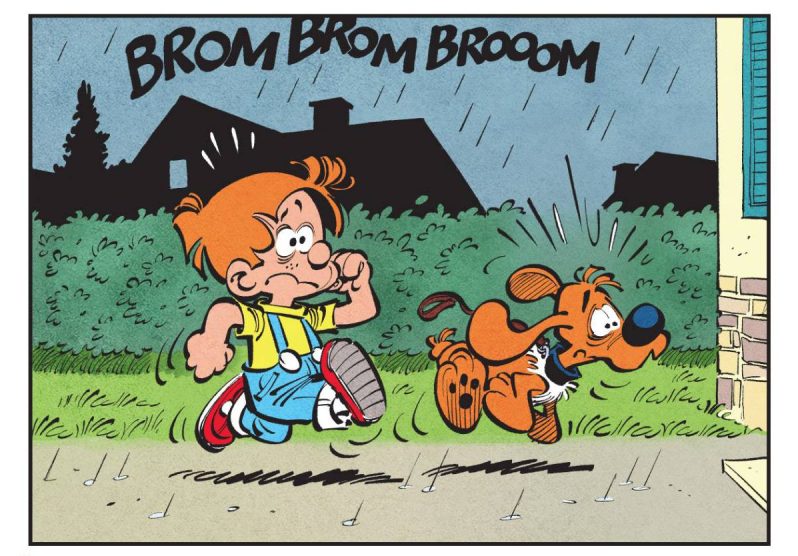

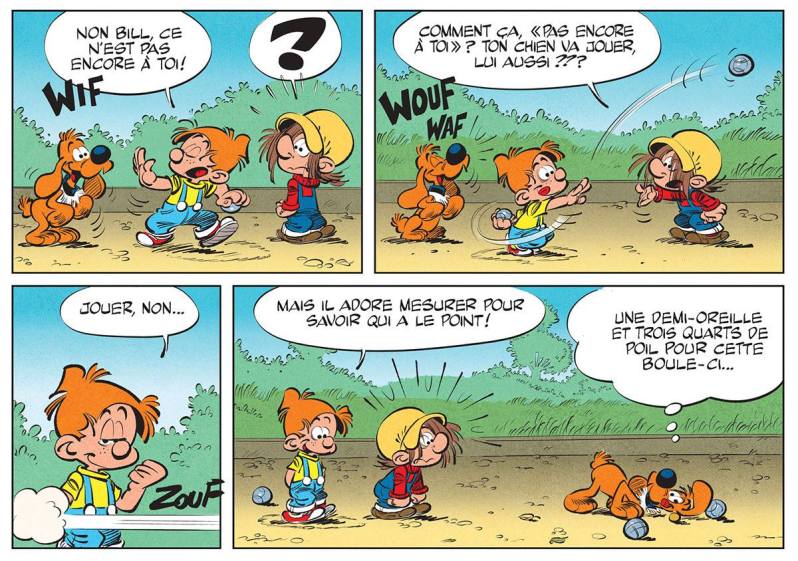

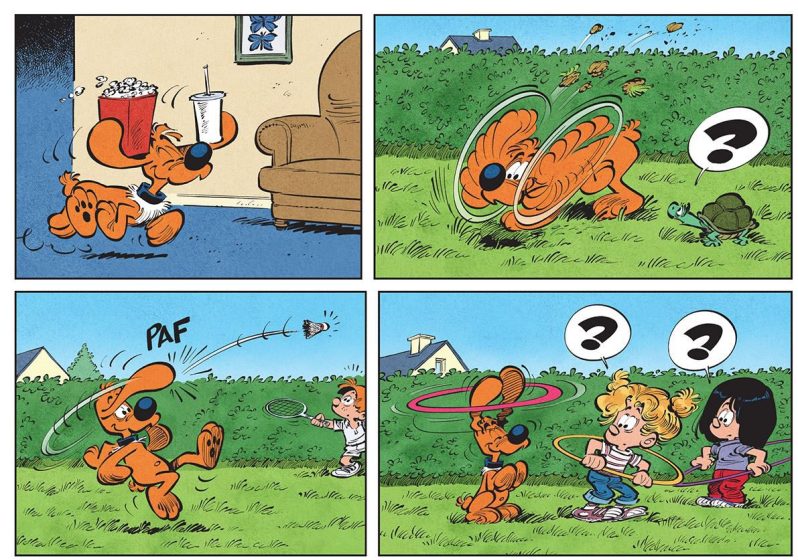

Il y a des heureuses coïncidences. Ce jour-là en amenait une sacrée et plaisante. Alors que je devais les rencontrer quatre heures plus tard à Bruxelles, c’est sur le quai de la gare de Gembloux que j’ai rencontré Christophe Cazenove et Jean Bastide. Leur accent du sud réchauffait l’atmosphère d’un hiver en avance et les deux comparses venaient de mettre plein d’étoiles dans les yeux d’élèves d’une classe de primaire. Des étoiles comme sans doute ils en ont eux quand on leur a proposé de présider au destin de deux fameux héros bientôt sexagénaires. Pourtant le temps n’a filé aucune ride à Boule et Bill. Ils sont intemporels et, prenant le temps d’un voyage en train, nous en avons longuement discuté.

© Cazenove/Bastide/Perdriset chez Dargaud

Bonjour à tous les deux. Si je comprends bien, vous sortez tout juste d’une classe primaire de Gembloux.

Christophe : C’était bien et sympa, les enfants étaient vraiment mignons.

Jean : Un super esprit.

Christophe : On a expliqué comment on travaillait, ils ont pu poser leurs questions. Des questions mignonnes d’enfants, d’autres plus axées sur le travail des auteurs en lui-même. Sur le dessin. Des questions assez pertinentes sur comment Jean fait, comment on apprend à dessiner.

© Cazenove/Bastide

Tous connaissaient Boule et Bill ?

Jean : Oui, ils étaient assez concernés et impliqués.

Christophe : Sous la menace, ils ont du s’y mettre (il rit). On est rentré dans la classe, tous les albums étaient mis sur le pupitre, c’était très touchant.

Jean : C’est marrant de voir une série comme Boule et Bill transcender les générations. Ça fait des années, des décennies que ça dure et ce n’est pas près de s’arrêter. Tant mieux. Il y en a un qui nous a demandé si on nous reconnaissait dans la rue. C’était mignon mais… comment dire… non !

Christophe : Je devrais peut-être m’habiller avec une salopette bleue, remarque !

© Cazenove/Bastide/Perdriset chez Dargaud

Justement, c’est votre deuxième album en compagnie de ces deux héros mythiques. Mais comment vous sont-ils arrivés dans les mains ?

Jean : Grâce à Pauline Mermet, directrice de collection chez Dargaud et notamment de la série Boule et Bill. Elle a contacté Christophe, d’abord.

Christophe : Elle avait apprécié une autre de mes séries et avait un univers à me proposer. On s’est donné rendez-vous à Angoulême en 2015. J’ai été la voir en sachant pertinemment que je refuserais ce qu’elle me proposerait. Je me sentais bien chez mon éditeur et n’étais pas tenté d’aller faire une création ailleurs. Mais je ne m’attendais pas du tout à cette proposition. J’ai dit oui tout de suite. Une semaine après, j’envoyais dix découpages pour voir si ce que je proposais pouvait convenir. Et on a ensuite cherché un dessinateur.

© Cazenove/Bastide

Après quelques essais avec des dessinateurs humour que je connaissais, Pauline a eu le flair de se tourner vers Jean qui n’était pas du tout dans cet univers.

Jean : Apparemment, Philippe Ostermann avait également pensé à moi. Encore aujourd’hui, vu tout ce que j’avais fait auparavant, je me demande comment ça a bien pu leur venir à l’esprit.

Christophe : Je lui avais demandé et elle m’avait répondu que par rapport à tes précédents albums, tu avais la capacité à changer de style. De mon côté, ce que j’ai pu remarquer avec les dessinateurs humoristiques que je connais, c’est qu’ils ont un dessin très propre. Philippe Larbier, s’il fait Boule et Bill, ils auront l’air crétin; avec William, des Sisters, Bill aurait l’air trop sérieux. Un dessinateur humoristique a toujours un style très personnel. Le dessin humour oblige à caractériser très fort.

Jean : J’ai du reprendre d’une page blanche, j’ai du réapprendre. C’est plus facile, je pense, qu’un dessinateur humoristique qui a déjà ses propres codes. Ainsi, j’ai pu m’approcher du trait de Roba, ce qui était la volonté de Madame Roba, assez vindicative à ce propos. Comme l’a fait Laurent Verron qui était très proche au début avant de se distancier un peu. C’est le cahier des charges.

© Cazenove/Bastide/Perdriset chez Dargaud

Mais n’est-ce pas un peu frustrant ?

Jean : En fait, non. Je le prends comme un exercice. C’est formidable d’avoir un tel maître pour t’apprendre à dessiner. Il est décédé, malheureusement, mais j’ai eu la chance d’avoir accès à toute sa production, avec des scans d’excellente définition. J’arrive ainsi à comprendre comment il s’y prenait, comment il tenait sa plume, son attaque. Ça me fait énormément progresser. C’est une opportunité, en plus je suis payé pour progresser. (rire)

C’est ce qu’on voit avec Astérix repris par Conrad, on sent avec son troisième album qu’il se dégage de l' »emprise graphique » d’Uderzo. Ça pourrait vous arriver ?

Jean : C’est particulier, Uderzo est encore vivant et ça doit être très compliqué de reprendre un monument sous l’oeil de son auteur.

Christophe : Et le naturel peut revenir au galop. On peut se forcer à le chasser sur un album puis…

Jean : Chaque fois que je fais une page, j’ai toujours quelques planches de Roba à côté pour éduquer mon oeil. Pour être sur une espèce de rail. Parce qu’on peut très vite dévier. On a tous des tics graphiques. Il faut s’obliger à rester dans la ligne, c’est le jeu, ça fait partie des efforts à fournir. Après, si j’ai la chance d’en faire dix, ça évoluera peut-être.

© Cazenove/Bastide/Perdriset chez Dargaud

Mais j’y trouve mon compte dans cet exercice. L’analyse scrupuleuse du trait, c’est intéressant. Je n’ai aucun problème.

En disant oui tout de suite ?

Jean : Ah, oui… enfin pour l’essai. Rien ne disait que j’allais le réussir. Christophe, toi, tu as été engagé direct ?

Christophe : Quand j’ai dit oui à Angoulême, je voulais très vite envoyé mes découpages, ne pas leur faire perdre de temps. Après, Pauline m’a dit oui assez rapidement. Mais, on n’a pas le même rapport avec cette série. Moi, je la lis depuis que je suis gamin. C’est un rêve, c’est spéc’ et curieux de se retrouver derrière les personnages avec lesquels j’ai grandi.

© Jean Bastide

Jean : Tandis que moi, ce n’est pas ma culture. Je ne suis pas issu de cette BD-là. Si je connaissais Boule et Bill, je ne suis pas sûr d’en avoir lu quand j’étais gamin. Ou très peu. Moi, j’étais plutôt dans le manga, rien à voir. Et ce que j’ai fait après, ça n’avait rien à voir non plus avec Dragon Ball.

Après, je fais partie d’une génération de dessinateurs qui a tout de suite dû être performante. On ne peut pas tout apprendre en un coup. Nous devions être d’abord des techniciens avant d’être des créateurs d’univers, d’histoires. Du coup, sur le tard, on développe sa propre patte. Alors que les Franquin et les autres avaient des magazines sur lesquels compter et des dizaines d’années pour façonner leur style, sans l’obligation d’arriver à faire un truc qui tuait tout de suite. Étant donné le nombre que nous sommes aujourd’hui, ça égraine, il n’y a que les meilleurs qui sont pris. Tout est trop axé sur l’aspect technique et ça a tendance à asservir le contenu. Des albums sont souvent bien dessinés sans pour autant incarner et raconter quelque chose. Nous sommes des dessinateurs-caméléon.

Christophe : Pour moi, il y a eu deux bonnes surprises. Boule et Bill, d’abord. Puis le suivi de l’éditeur. Comme je changeais d’éditeur pour cette série, je ne savais pas comment ça allait se passer. Je pensais que comme nous étions dans le domaine du patrimoine, tout serait très directif. J’ai eu mon petit cahier des charges, Pauline m’a demandé d’axer les gags sur les parents-Bill-Boule-Pouf-Noisette-Caroline… et c’est exactement ce qui me plaisait. À part ça, on montre les pages, on a des retours, tout se passe agréablement bien.

© Cazenove/Bastide/Perdriset chez Dargaud

Paul : C’est un métier dans lequel le facteur humain importe beaucoup. On serait tombé sur une autre personne, ça ne se serait peut-être pas passé ainsi.

Christophe : Je connais des personnes qui ont fait des reprises, qui sont partis dans une belle aventure pour qu’au final, ça se passe mal. À tel point que ça devient difficile pour l’auteur de travailler sur quelque chose que… pourtant il aime.

Justement, par rapport au cahier des charges, pas envie d’ajouter des portraits à la galerie ?

Christophe : Non, juste une jeune fille. J’essaie vraiment de rester sur le noyau dur tant que nous n’avons pas besoin de faire venir de nouveaux personnages. Le prochain album sera plus axé sur les chiens. Il y en a beaucoup dans les albums de Roba. Ce sera le thème, amener pas mal de copains chiens. J’adorais ça quand j’étais gamin, ces planches où Bill magouille pour filer des os ou des morceaux de jambons à ses amis. On va essayer de retrouver cet esprit. Il y a pire quand même comme travail que de chercher des gags dans lesquels des animaux font des bêtises.

Et comme Bill réfléchit, comment se met-on dans la tête d’un chien ?

Christophe : Je me sers beaucoup de mon chien, un corniaud qui a du caractère mais pas de race. Comme la première planche de ce tome 37, elle est à l’image de ce que la plupart des chiens font. Je m’allonge sur le canapé, il se met sur moi. Comme je n’arrive pas à lire, je le chasse. Du coup, il se met sur mes pieds, il est collant. Dans mes deux tomes de Boule et Bill, pas mal de choses sont des choses vécues avec mon chien. Toujours dans le tome 37, lors d’une promenade, Bill s’arrête. Impossible de le faire avancer. En fait, il a une petite épine dans la patte. Et c’est quelque chose que mon chien fait souvent. Je dois m’arrêter et soulever ses pattes l’une après l’autre. Souvent, ce n’est rien, ce n’est même pas douloureux mais ça le gêne.

© Cazenove/Bastide/Perdriset chez Dargaud

Et vous, Jean, vous avez un chien ?

Jean : Non… et je pense que je n’en aurai pas car j’ai déjà deux enfants, c’est du taf (il rit). Je n’ai jamais eu beaucoup d’animaux à la maison. Je n’ai pas la fibre comme Christophe. C’est vrai que ça aurait pu m’aider pour dessiner, pour les postures.

Christophe : Mais tu as tes enfants pour dessiner Boule !

Est-ce plus facile d’animer les humains ou les chiens ?

Jean : Au fil des mes albums, j’ai eu la possibilité de dessiner beaucoup d’humains. Les animaux, je les découvre, c’est un dessin très humoristique, hyper-agréable à faire. Il n’y a pas d’obligation de respecter les proportions. Dans le cadre de l’humour, c’est différent, on peut délirer mais pour dessiner des humains, on doit toujours faire par rapport à ce qu’on connait.

Christophe : Et ils sont super-marrants, ses chiens, il les tient bien !

© Cazenove/Bastide/Perdriset chez Dargaud

Puis, il y a les oiseaux bleus, Caporal le chat de la voisine…

Christophe : Lui, j’avais presque fini mon tome 1 quand la directrice de collection m’a dit que ce serait bien de faire intervenir Mme Stick et son chat Caporal. Je les avais zappé. Elle m’énervait quand je lisais Boule et Bill, elle était sévère, antipathique, militaire. Et quand j’ai écrit ce premier gag avec elle, je suis reparti dans le passé, je me suis revu petit lecteur de Boule et Bill en train de détester Mme Stick. Pauline m’a aussi demandé de faire un gag juste d’amitié, sans besoin de suite drôle, juste de l’affection. Luce Roba m’a aussi demandé de me rapprocher du parler de Boule et Bill, période Roba. Je me suis demandé comme j’allais faire, j’ai feuilleté les anciens tomes. Je suis à l’écoute des demandes et des conseils de Jean pour orienter mes gags et que ça nous plaise à tous les deux.

Jean : Au fur et à mesure, je relis les albums. Et cette mécanique du gag, Christophe l’a bien comprise. C’est naturel. C’est fluide, sans différence dans la façon de raconter.

Christophe : Après, je ne fais que du jeunesse, ça aide…

Jean : À tel point que ses scénarios, je les reprends tel quels, j’ai besoin de ne rien changer. Ça facilite la vie.

Christophe : Et s’il y a des trucs à changer, ce n’est pas grave, c’est le principe d’une collaboration. Avant Boule et Bill, on ne se connaissait pas, on s’entend bien. Je n’arrive pas à travailler avec quelqu’un avec qui il n’y a pas de contact. Se faire des retours mutuels, c’est la meilleure façon d’avancer. Puis, je demande toujours à Jean les thèmes qui pourraient lui plaire. Comme la pétanque dans notre premier tome, la musique dans le tome 38. Il y avait tellement peu de chance que le boudègue, ce drôle d’instrument qui ressemble à une cornemuse se retrouve sur une couverture de Boule et Bill.

Jean : C’est insensé.

Christophe : Il m’a présenté un de ses amis à Angoulême. Pour une raison qui m’échappe aujourd’hui, il nous a parlé du boudègue, avec sa consonance provençale, et ça a fini en couverture.

Jean : Un concours de circonstance.

Christophe : Il doit exister plus de mille gags de Boule et Bill et, malgré tout, il faut trouver des histoires inexploitées. Le meilleur moyen d’y arriver, c’est de se servir de nos expériences, de regarder autour de nous. Le pire serait de faire un gag déjà fait par Roba. Je les connais tous mais je n’ai pas des pare-feux pour chaque page. Il faut mettre à notre sauce sans que le but soit que ça nous ressemble à nous mais à du Boule et Bill. Mais si on peut renouveler les gags avec des choses qui nous sont personnelles, tant mieux, on le fait.

© Cazenove/Bastide/Perdriset chez Dargaud

Et pas de barrière entre les personnages, pas de gsm, pas de console…

Christophe : On en avait parlé avec Pauline et on était d’accord. La maman de Boule a une tablette mais pour le reste je ne trouve pas qu’il serait opportun de montrer Boule sur sa console. Ce qui est important dans cette série, c’est la relation entre Boule et Bill, celle qui donne son titre à la série. Et quand on a une relation avec son chien, pas besoin de tablette mais d’une balle. Un principe très simple.

Jean : On évite les marqueurs temporels très forts. Il y a très peu d’intervention avec la technologie, le téléphone, c’est pas plus mal et ça rejoint le fait qu’il y a plein de choses qui ne sont pas dites dans Boule et Bill. On ne sait rien d’eux, pas même leurs prénoms. Ce n’est pas le propos, le propos, c’est cette relation enfant-chien et les personnes qui gravitent.

Christophe : Ce ne serai pas intéressant de dire qu’ils sont dans telle ville. Le papa de Boule, je crois me souvenir qu’il est dans la publicité. La maman, on ne sait pas. Mais c’est vrai qu’elle, j’essaie de ne pas en faire une maman au foyer. Ce qui n’a rien de péjoratif mais j’essaie d’être plus dans l’air du temps.

© Christophe Cazenove/Jean Bastide

Jean : Moderniser l’image de la femme. Parce que c’est vrai que dans les années 50, c’était très différent, la ménagère et tout cet imaginaire.

Christophe : Dans le nouveau tome, on voit la maman sur sa tablette et le papa qui fait la vaisselle. Ce n’est qu’un détail mais c’est par des détails qu’on y arrive.

Jean : Les habits aussi, on a un peu renouvelé sa garde-robe.

Christophe : Il ne faut pas qu’elle n’ait qu’un rôle décoratif, mais qu’elle ait sa personnalité et que le couple soit moderne. Qu’il y ait des impulsions.

Puis, pas besoin de Wikipédia, il y a des encyclopédies puis le savoir Do-it-yourself (pas forcément concluant) du papa.

Christophe : Le plus important, c’est Boule et son cocker mais il y a de la place pour les autres, pour des interactions. J’aime bien montrer le côté gaffeur du papa mais aussi sa volonté d’apprendre des choses à son fils. Je l’ai toujours vu moins comme un gaffeur que comme un papa très gentil. Avec un gag que j’avais beaucoup aimé, notamment : le jour de son anniversaire, Boule va au grenier et en ramène une antique tenue de son grand-père. Entre-temps, la maman dit au papa : « quoi que ce soit, tu acceptes. » Et avec ce vieux costumes, il part au travail. C’est formidable, c’est un papa en or et généreux.

© Cazenove/Bastide/Perdriset chez Dargaud

Jean : Aimant.

Christophe : … et qui subit les facéties de Bill.

Jean, si je comprends bien, vous vous étiez tenu éloigné de Boule et Bill. Par quoi avez-vous commencé ?

Jean : La première page d’essai, je l’ai faite avec mes vagues souvenirs. Je n’avais pas d’album sous la main. Ma première page n’était pas folichonne. Mais j’avais le mérite, comme Christophe, d’avoir été assez réactif, dans les quelques jours qui ont suivi. Du coup, Pauline a du se dire que j’étais motivé.

L’important dans ce genre de trait, ce sont tous les petits détails, la façon de faire. Ce que je n’avais pas. J’ai du potasser, apprendre la mécanique. En fait, chez Roba, chaque élément est à sa place, a une forme particulière, tout est codé, même les brins d’herbe, il y a une façon de les faire. C’est dingue. Du coup, j’ai commencé avec les scans qu’on m’a envoyé. J’ai voulu faire en traditionnel sur papier comme lui mais je n’en ai jamais été capable. Il me fallait une vivacité de trait, une technicité au niveau de la plume dont j’étais incapable. Ça m’aurait pris des années. Je suis revenu à l’ordi, j’ai pris les scans de Roba en très haute définition et je me suis fabriqué une palette s’approchant le plus de la plume et ses effets. Ça s’appelle Plume Roba, d’ailleurs.

Je me suis aussi acheté un stylet spécial qui reproduit la rotation là où les stylets Wacom ne réagissent qu’à l’inclinaison et à la pression. Avec ce stylet, je pouvais reproduire exactement la même gestuelle. Du coup, avec ces outils, je pouvais me rapprocher de Roba. J’avais le matériel, si je n’y arrivais pas, c’est que j’étais mauvais. Je me suis donc entraîné. Sur le tome 37, j’ai du batailler, il y a des planches foireuses que j’ai du redessiner.

Christophe : C’est bien aussi, un dessinateur qui n’a pas peur de revenir sur son dessin.

Jean : Il faut être humble, aussi.

Christophe : Mais ce n’est pas le cas de tous.

Jean : Quand ça ne le fait pas, il faut. Je ne permets pas de servir quelque chose qui serait à moitié bien. Et encore, il y a certaines planches du 37 que je suis incapable de regarder. Le 38, ça me convient déjà mieux. Il est plus homogène, plus maîtrisé. Petit à petit. Mais on sent que je suis assez jeune dans ce style de graphisme. C’est une attention de tous les instants à avoir. J’ai toujours deux-trois planches de Roba à côté. La façon de faire des hachures, les grilles optique, c’est bête mais si tu tiens ton stylet d’une certaine façon, tu ne feras pas la même hachure que Roba. Ce ne sera pas assez fin, trop espacé. C’est bête mais c’est toute une série de détails qui participent à un vocabulaire, une écriture. Ça participe à la ressemblance. Sinon autant prendre un bête stylo. C’est pour ça que j’adore faire ça.

© Bastide

Christophe : C’est vachement pointu l’analyse que tu fais là ! Moi, j’en suis incapable, je suis plus dans le ressenti.

Jean : Moi, si j’avais du faire ça au feeling, ça aurait été pourri. Puis, le dessin et le scénario, c’est différent. Avec le dessin, on ne peut pas tricher.

Christophe qui avale de travers : Ah bon…

Jean (cherchant à se tirer du mauvais pas) : Je ne dis pas que tu triches, hein (rires). Mais tu ne peux pas aller au bluff. C’est exigent, il faut être scrupuleux encore plus sur ce genre de licence. On ne peut pas tenter le diable, se dire qu’ils n’y verront que du feu. Il y a cette impression de facilité avec des scènes courantes… mais c’est bien plus dur que les BD’s réalistes que j’ai pu faire. On pourrait croire, pourtant. Mais non, je n’ai jamais galéré autant que sur ces deux bons vieux Boule et Bill. Tout le monde sait jouer de la flûte à bec mais qui sait bien en jouer ? Pas beaucoup.

© Cazenove/Bastide

La musique, justement, c’est votre apport. Mais comment représente-t-on la musique en BD, sans le son ?

Jean : C’est très compliqué, il y a les onomatopées, des petites notes de musique. J’ai regardé comment Roba faisait mais il y a très peu d’éléments musicaux dans sa série. C’est assez peu représenté. En général, ce sont des petites portées. Mais, là encore, je n’ai pas pris de liberté, j’ai calqué sa façon de faire sur à peu près tout. Ça me va très bien, il avait tout élaboré, tout est bien tenu, et je ne vois pas spécialement l’utilité de développer des choses. Peut-être que ça viendra mais le style de Roba est parfait. Les années 80-90, il était au sommet de son art, un virtuose. On parle énormément de Franquin et Morris, bizarrement assez peu d’Uderzo et de Roba, mais ils étaient des maîtres, géniaux.

© Cazenove/Bastide/Perdriset chez Dargaud

En relisant les albums, vous êtes-vous aperçu que vous aviez manqué quelque chose ?

Jean : Ce n’est pas spécialement le type de lecture que j’adore mais il faut reconnaître que c’est ultra-plaisant à lire. C’est haut en couleur, léger. La Guerre des Sambre, pour le coup, c’était ultra-dépressif. On faisait ça dans une cave avec mon collègue, durant nos études en Belgique. Sans fenêtre, ni rien, vraiment dans l’atmosphère. Maintenant, j’ai de grandes fenêtres là où je travaille, c’est différent.

Finalement, comment expliquez-vous, tant au niveau du dessin que du scénario, que Roba et ses deux héros aient traversé les âges et qu’en 2017, ils soient toujours aussi présents ?

Christophe : C’est une famille : le papa, la maman, le chien, le gamin… euh pardon, le gamin et le chien. (il rit) Ça parle à tout le monde, c’est intemporel, sans date. Tout le monde est concerné et peut se repérer même si on n’est pas rouquin et qu’on n’a pas de chien. Au-delà du fait que le dessin de Roba est génial, très attractif. Là où j’ai des difficultés pour imaginer des gags, parce que c’est très quotidien, c’est cet aspect fantastique : tout ce que Bill est capable de faire avec ses oreilles. Quand Bill volait comme un avion grâce à ses oreilles. Ainsi, je lui fais faire le ventilateur.

© Cazenove/Bastide/Perdriset pour Spirou/Dupuis

Jean : Qu’est-ce qu’elles sont dures à animer les oreilles de Bill. Christophe me fait un crobard, tiens débrouille-toi. Je fais des croquis, c’était pourri, j’ai refait. Roba a tellement fait de Bill qu’il y a un moment donné où je me suis dit : « Ah je pourrais reprendre tel truc ». En fait, Roba avait déjà tout fait !

© Cazenove/Bastide/Perdriset chez Dargaud

Christophe : Au rayon « compliments », je ne me pose pas de question quand j’écris le scénario, je ne me demande pas si Jean ou un autre va y arriver ou pas. Je pars du principe que oui ! C’est un bon dessinateur. On connait les difficultés de ses dessinateurs, j’y fais attention.

Le découpage d’une planche de Christophe Cazenove

Qui dit Boule et Bill dit forcément dédicaces, quel est votre rapport à elles ?

Christophe : Moi, ça m’a changé mon public. Depuis que je travaille sur Boule et Bill, je n’ai plus seulement que des enfants mais aussi des gens plus âgés qui ont grandi avec ces deux héros, des mamies avec des cockers. Pas mal de personnes ont adopté un cocker grâce à Boule et Bill.

Beaucoup d’auteurs se plaignent aussi qu’une dédicace, aussitôt réalisée, se retrouve vendue avec intérêt sur Ebay et consorts. Et j’imagine qu’avec des héros pareils, on n’est pas à l’abri !

Jean : Intrinsèquement, avec des collectionneurs, ça peut valoir des sous. Le rapport à l’argent confère toujours un côté malsain. Et dès qu’une série devient populaire, il y aura toujours des gens pour tenter de s’en mettre plein les poches sur le dos des gens.

Christophe : Après, c’est quand même une série jeunesse, on a beaucoup d’enfants en festival et pas énormément de chasseurs. Moi, je fais des petits dessins mais ça ne s’est jamais vendu sur Ebay… je ne sais pas pourquoi !

Un découpage de Christophe Cazenove

Jean : Après, avant Boule et Bill, j’avais fait un tirage de luxe de Notre-Dame, mon adaptation de Notre-Dame de Paris, en grand format et couleurs. Ça coûtait assez cher. Un gars, super-sympa, était venu à BDFugue à Lyon, je m’en souviens très bien. On avait parlé, je m’étais appliqué avec mes aquarelles. Le lendemain, je vois l’album sur Ebay, deux fois plus cher que le prix vente. Et il est parti ! Quel salopard ! En soi, c’est pas illégal mais moralement, c’est pas top ni cool.

Christophe : Je comprends que le problème se pose, c’est dommage.

Jean : Une dédicace, c’est une discussion, un partage. Une signature. Ça n’a pas de valeur en soi, c’est le plaisir de rencontrer la personne. Il m’est déjà arrivé d’avoir en face de mon stand des gens avec quatre ou cinq bouquins sous le bras. « Je vous le laisse, je vais voir untel ». Et il s’étonnait de voir que je n’avais pas dédicacé son bouquin en revenant. Je ne le faisais pas. « Vous ne l’avez pas fait? » « Ben non, vous n’étiez pas là! » Le mec s’excitait presque sur moi. C’est fou. Et ce n’est pas arrivé qu’une fois.

Puis, il y a ceux qui prennent femme et enfant et dispatchent !

Jean : Ohlala, pitié… Ça m’est arrivé aussi.

Christophe : Il ne faut pas que ça fasse oublier tous les gens sincères et heureux qu’on croise. Parfois, j’ai l’impression que sur Facebook, on peut se laisser aller à beaucoup de véhémence. Quand je vais en festival, je me dis qu’on touche pas mal d’enfants et je ne voudrais pas laisser un mauvais souvenir à un gamin qui va être content de la rencontre. En plus, en BD jeunesse, on n’a pas de gens qui nous demandent des trucs tarabiscotés, pas de collectionneurs.

Jean : Eux, c’est différent. Faut dire qu’ils ne sont pas nombreux les collectionneurs. Ils sont peut-être une vingtaine qui ont des milliers de BD chez eux et passent leur vie à ça. Ce sont des fadas mais ils ne sont pas méchants. Par conte, ceux qui m’embêtent plus, c’est ceux qui y voient l’opportunité de faire du fric, qui vont acheter dix tirages de tête pour les faire dédicacer et se faire 500€ sur ton dos sans rien en avoir à cirer de la BD. Là, c’est un autre domaine, de l’ordre du placement financier. Ils sont très peux mais ceux-là obscurcissent un milieu qui est fait d’une majorité de gens qui aiment la BD et la rencontre qui en naît.

Un crayonné de Jean

Christophe : Pour les auteurs agacés par ces comportements, rien ne les oblige non plus à faire des dédicaces. On n’est pas tenu d’y aller. J’y vais par plaisir, pour les rencontres avec les lecteurs mais aussi avec d’autres auteurs avec qui je pourrais collaborer. J’aime beaucoup cet exercice.

Quels sont vos projets ?

Jean : Christophe en a plein, il fait quinze albums par an. L’avantage d’être scénariste.

Christophe : Sur quoi, suis-je ? Je termine TiZombi avec William après quoi on attaquera le tome 13 des Sisters, puis j’ai quelques séries chez Bamboo. J’ai toujours des nouveaux projets mais des projets en l’air, tout le monde en a mais je préfère en parler quand ils intéressent au moins quelqu’un, un éditeur. Si c’est pas pris, c’est pas la peine. Je n’en ai pas eu l’année passée, avec Boule et Bill qui prenaient du temps. Mais maintenant, j’ai deux-trois séries qui se sont arrêtées, ça laisse de la place.

Jean : La problématique n’est pas la même. Un dessinateur, sauf exception, ne peut pas mener plusieurs projets de front. C’est pour ça que Laurent Verron a arrêté, il n’avait pas le temps de faire d’autres projets. C’est beaucoup plus contraignant et prenant. Le prochain album me prendra six mois. Ça coupe l’année en deux. Alors, je fais des couleurs pour des amis. Comme Katanga, plutôt cool à faire. Je me suis régalé. Le démarrage est sympa. Puis, je fais de la musique, de la peinture, de la pétanque. Puis, Boule et Bill nous ont quand même amené un confort de vie et une sécurité. Avec ma compagne, on est moins pris à la gorge. On a quand même passé des années compliquées. Et Christophe plus que moi. On était smicards, les fins de mois étaient difficiles.

Christophe : La BD a changé ma vie, c’est sûr. J’ai travaillé en grande surface pendant quatorze ans, à attendre que mes projets soient pris. Et c’est sûr que quand on se voit l’opportunité grâce à un éditeur de reprendre une grande série, c’est curieux. Je n’ai pas encore vraiment retouché terre. Quand je pars promener mon chien et que je rentre chez moi en disant : je vais faire du Boule et Bill, il y a quelque chose de bizarre dans la phrase ! Il y a un élément qui me perturbe.

Jean : Moi, non plus ! Pour le coup, même si j’ai beaucoup moins d’étoile dans les yeux que toi, je sais que c’est du patrimoine. Et je m’en rends compte de jour en jour au fil des rencontres avec les jeunes lecteurs, les enfants. C’est un truc qui me dépasse. Encore plus avec les outils marketing. Des PLV, des banderoles, je n’en avais jamais eus !

Christophe : On n’avait jamais été à Gembloux ! (Rire)

Jean : C’est quand même la ville réputée pour son… attends… agronomie…

Christophe : … et sa coutellerie ! Puis, ce soir, on rencontre Luce Roba, ça nous tenait à coeur en tant que repreneurs de Boule et Bill, on ne l’a encore jamais rencontrée.

Éh bien, que la rencontre soit belle alors ! Merci à tous les deux et bonne fin de voyage… en train !

Série : Boule et Bill (Facebook)

Tome : 38 – Symphonie en Bill majeur

D’après les personnages créés par Jean Roba

Scénario : Christophe Cazenove

Dessin : Jean Bastide

Couleurs : Jean Bastide et Luc Perdriset

Genre : Humour, Gag, Famille

Éditeur : Dargaud

Nbre de pages : 48

Prix : 10,95€

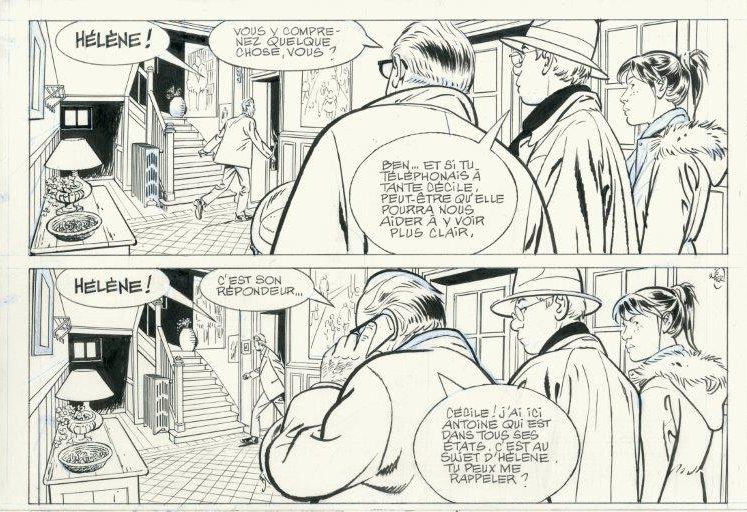

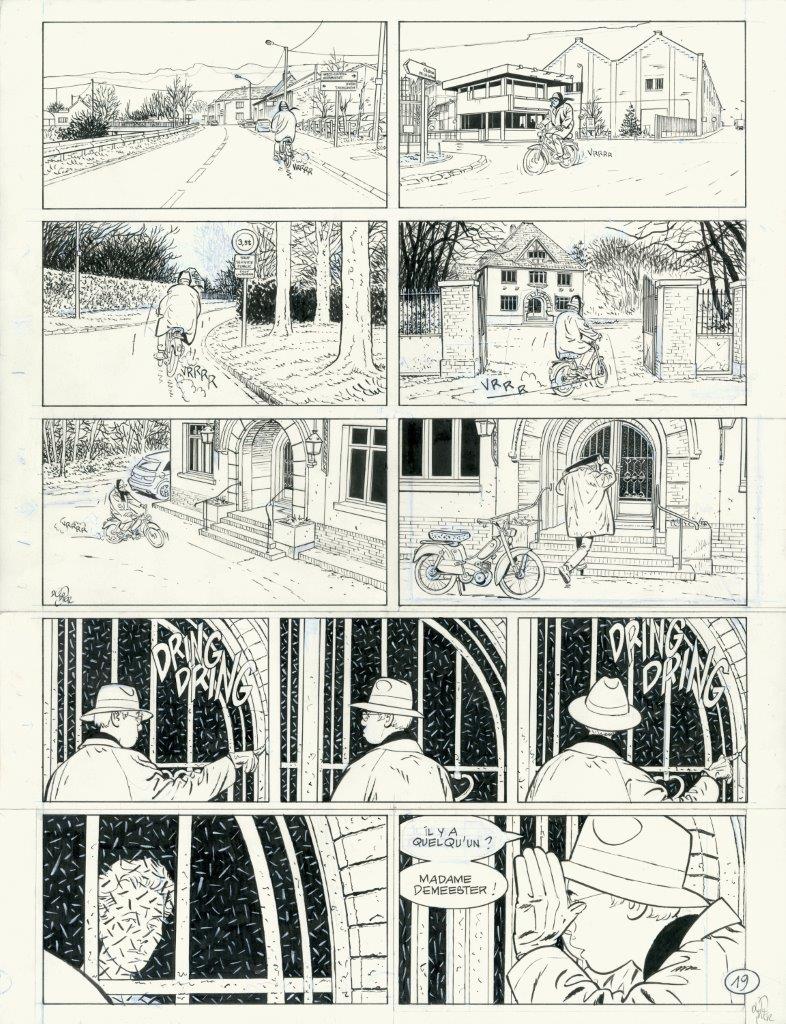

Institution du monde détective DIY, Jérôme K Jérôme Bloche a beau cavaler sur son Solex aux quatre coins de la ville et de la France, il n’est jamais essoufflé. En selle pour sa 26ème aventure, le Nordiste qui se rêve en Humphrey Bogart revient au pays, à Bergues, de manière plus dramatique que le cas de ce facteur du Sud muter din ch’Nord. Boon et Dodier ne jouent pas la même scène et c’est tant mieux. Même si le papa de Jérôme n’est jamais le dernier pour faire des blagues à ses héros, cette fois, une gamine a disparu. Et cela semble sérieux, aussi sérieux que ce couteau qui, planté dans son arbre depuis des années, attend le retour de son propriétaire. C’est à Bruxelles, dans la Galerie Champaka qui le met à l’honneur jusqu’au 3 décembre, que nous avons rencontré le lumineux et sympathique Alain Dodier. (Photo de couverture de Chloé Vollmer)

Bonjour Alain, vous n’aviez pas attendu Dany Boon et sa bande pour nous faire découvrir Bergues, dans le troisième tome de la série, mais vous y revenez pour ce tome 26. Comment avez-vous retrouvé le chemin ?

C’est l’histoire qui m’a attirée. J’avais dans mes carnets cette idée selon laquelle un père ferait porter à son fils la culpabilité de quelque chose dont il est responsable. Le tout était d’introduire Jérôme dans cette enquête, ce tissu social. Jérôme, c’est toujours le problème !

Je pensais au Nord, plutôt Dunkerque, je voulais la mer. Mais je n’y suis pas arrivé. Alors l’oncle de Jérôme, dans un souci de bien se faire voir par son patron, a appelé celui-ci à l’aide pour une fugue un peu banale dans un univers froid, à Bergues.

Couverture du tirage de tête

Mais très vite, le trouble est semé, les hommes et les femmes s’opposent dans la recherche de la vérité.

Disons que les hommes ne sont pas à leur meilleur, cette fois-ci. Ce sont les femmes qui voient juste, elles ont l’intuition, sont moins sensibles aux artifices, aux conventions sociales. Elles (ré)agissent.

Et Jérôme qui n’est peut-être pas payé par le bon camp, du coup.

Jérôme, je suis le premier à ne pas savoir ce qu’il a dans la tête. Passif et intuitif, il est le bouchon dans le courant. Cela dit, il doit bien avoir un talent… c’est quand même lui, le héros.

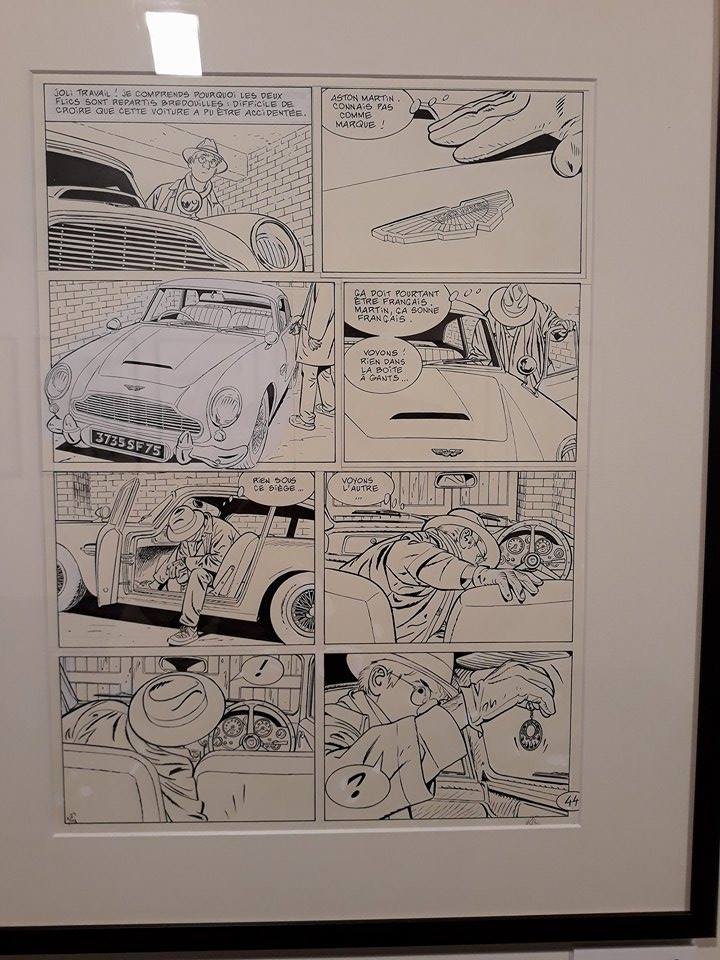

© Dodier

Avec une envie de le guider avec un nouveau regard sur Bergues, dans des coins que vos albums n’avaient pas encore visité ?

Je suis quelqu’un de casanier, attaché à ma terre. Avant de courir le monde, je trouve ça pas mal de faire le tour du quartier. Plusieurs fois. On n’est jamais déçu et on découvre toujours quelque chose. Je m’intéresse aux gens, peux rentrer chez eux, je connais cette vie. À l’autre bout du monde, le spectacle est à l’extérieur, on ne peut pas rentrer aussi facilement chez les gens.

Avant tout, j’imagine l’histoire, après quoi je cherche les lieux qui vont la servir et, qui sait, influer un peu. C’est un ping pong, avec la facilité que je n’habite pas très loin de Bergues. Mais un lieu n’a en tout cas jamais apporté une histoire.

© Dodier

Mais il y a des lieux dans lesquels vous prenez votre temps, balayant les phylactères (et dieu sait qu’il y en a dans cet album) pour faire le plein d’ambiance. Comme lors de ce déplacement de Jérôme sur son éternel Solex.

Oui, j’aime prendre mon temps mais, en même temps, dans cette planche, rien n’est gratuit. On tourne à l’Usine pour arriver au château qui est juste derrière. Ce chemin, je le connais bien, je l’ai fait, il existe… enfin, sauf la première case où là, si Jérôme suit cette direction, il parle dans la direction opposée. L’album vient de sortir mais certains lecteurs avertis m’ont déjà fait la remarque (il rit).

© Dodier

On aura qu’à dire que dans ses rêveries, Jérôme s’est trompé. Ce ne serait pas la première fois.

C’est vrai ! Dans ces moments-là, j’ai l’impression qu’il réfléchit. C’est la voie de l’air, un peu d’aïkido. J’aime bien faire ça, six cases qui respirent. Je ne faisais pas ça avant quand les albums étaient limités à 44 planches. Mais, cela dit, il faut être utile. Je n’aurais pas le courage de dessiner quelque chose qui serait inutile.

Autre planche, autre ambiance et une surprise. Lorsqu’ils sont appelés en pleine nuit, Jérôme saute dans ses habits… ou plutôt ceux de Babette.

© Dodier

C’était tellement inattendu que ce n’était pas dans le scénario. Au moment de la créer, je me suis dit : « Mais il n’y a rien dans cette planche ». Je ne pouvais résolument pas laisser cette succession de cases en l’état. Alors, en utilisant cette chambre noir, la lumière chichement répandue par le lampadaire et les vêtements jetés pêle-mêle, j’ai amené le dynamisme à cette planche nocturne.

Le fait de placer cette histoire en hiver est d’ailleurs, bien utile.

C’est la marque du polar. L’hiver, quand le soleil se couche et tire l’histoire vers la nuit, le noir. Un noir qui se justifie. Puis, je ne suis pas Milton Caniff, non plus. Mais cela dit, quand arrive l’ombre, j’aime faire quelque chose d’opaque, d’entier. Je suis hostile aux hachures.

Cet album, c’est aussi l’occasion d’une exposition chez Champaka à Bruxelles, l’occasion de voir que votre trait a changé.

Oui, j’en suis arrivé à synthétiser mon trait qui était plus baroque avant. J’utilisais des cache-misères, j’ai gagné en maîtrise.

Mais toujours avec des collages. On voit le travail, sur vos planches !

J’utilise un papier que j’aime beaucoup car il n’est pas totalement blanc… mais avec un inconvénient : il ne se gratte pas. Et comme j’ai beaucoup de repentir, je colle, coupe et découpe.

© Dodier

Cela fait 34 ans que j’anime Jérôme K. Jérôme Bloche, j’ai toujours autant de mal à avoir une idée, je laisse les personnages m’échapper aussi. Il y a beaucoup de combinaisons possibles, beaucoup de non-abouties aussi.

Une combinaison qui marche aussi, c’est ce flash-back qui ramène Jérôme en enfance.

À la seule exaction qu’il ait pu commettre un jour. Un vol de couteau. À son meilleur ami, en plus. Peut-être est-ce ça qui est à l’origine de sa vocation ? Oui, il a dû s’en vouloir. Cette idée, elle était en jachère dans un de mes carnets, attendant le bon moment pour être intégrée. Attention, pas au chausse-pied mais si, en plus, elle peut rentrer parfaitement et éclairer l’album, cela tient du miracle.

© Dodier pour Spirou

© Dodier

Éclairer comme le fait cette couverture sur laquelle Jérôme se mesure à un arbre impressionnant. Encore une fois, il est tout petit parmi les Éléments.

Ah oui, c’est pas mal, ça, comme interprétation. Une couverture, ça ne vient pas toujours tout seul. J’ai pris mon titre, Le couteau dans l’arbre, certains cherchaient le double-sens alors que ça ne veut dire que ce que ça veut dire. Il n’y a pas de sens caché. Et j’ai voulu utiliser la couverture pour le dire. Dessiner un tronc d’arbre et mettre Jérôme sur la pointe des pieds. Sa petite manche se relève, il essaie d’attraper le couteau et là on voit l’immensité du problème.

La suite ?

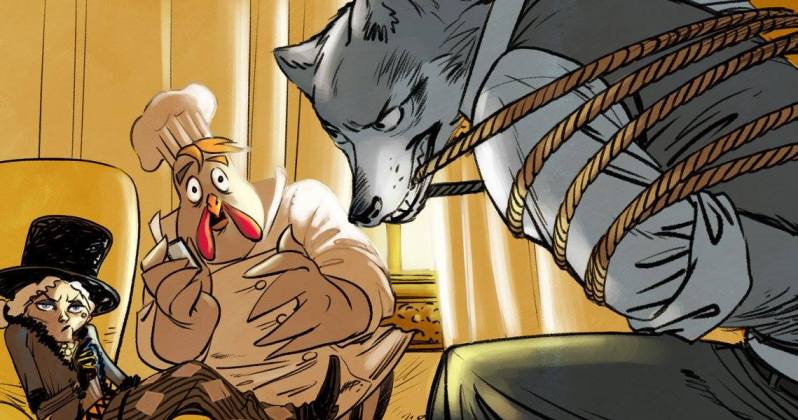

Contre-façon…s ? Je me demande encore si je dois mettre un « s » ou pas. Mme la Baronne fait appel à Jérôme. Une vidéo lui a été envoyée : son fils est ligoté sur une chaise et une rançon est demandée contre sa libération. Et quelqu’un en hors-champ qui utilise des grands cartons pour ne pas parler. Mme la Baronne/ 100 000 € / Demain Soir / Sinon… / PAN ! et on voit un revolver braqué sur l’otage. Jérôme voit ça et lâche : « oh, c’est original comme demande de rançon » avant d’être rappelé à l’ordre et de se dire que c’est quand même du sérieux.

Du sérieux qui nous fait dire qu’on sera encore de la partie pour ce tome 27. En attendant, vos planches originales, les nouvelles mais aussi les anciennes (une planche sélectionné pour chaque album) sont à découvrir à la Galerie Champaka de Bruxelles.

Série : Jérôme K. Jérôme Bloche

Tome : 26 – Le couteau dans l’arbre

Scénario et dessin : Alain Dodier

Couleurs : Cerise

Genre : Polar

Éditeur : Dupuis

Nbre de pages : 60

Prix : 12€

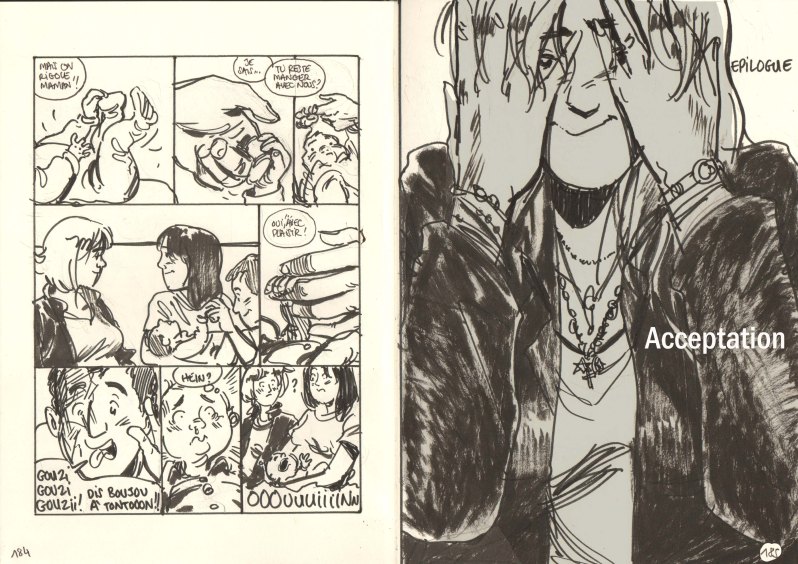

Ça claque, ça fracasse, ça casse aussi la mécanique de notre coeur de beurre, ça fait mal mais à la fin, ça fait aussi du bien. Parmi les albums qui restent accrochés à votre rétine très longtemps, Petite Maman de Halim tient une place de choix, de poids et de choc. Car raconter aussi près, aussi justement, aussi crûment la violence et de maltraitance intra-familiales si horrible à s’acharner sur des têtes blondes qui n’ont rien demandé, cela n’avait rien d’évident. Brisant le mur du silence, ne cherchant pas de grand méchant mais se plaçant du côté des enfants, Halim réussit la mission en choquant et en amenant la discussion et la réflexion. Nous l’avons rencontré et ses réponses ne nous ont pas déçus.

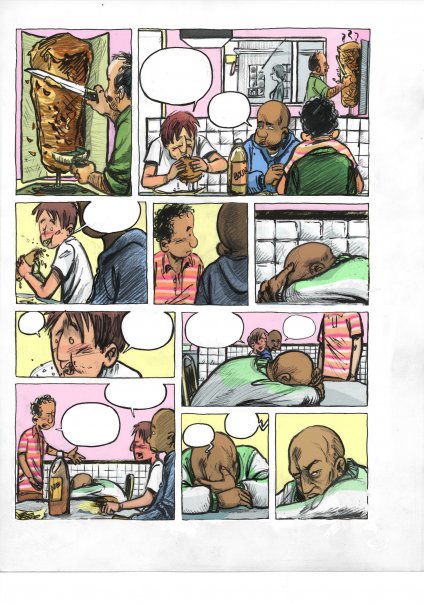

© Halim chez Dargaud

Bonjour Halim. « Petite maman » comme titre, c’est doux, non ? Ça ne prépare pas à une telle dureté. Ce titre est-il arrivé comme une évidence ou avez-vous mis du temps à le trouver ? Pourquoi, ce titre, si simple et si évident à la lecture de votre album ?

En effet, c’est très doux comme titre ! Je comprends que cela puisse dérouter vu le contenu et la dureté de l’album. En fait, « Petite Maman », dans mon esprit c’est d’abord son héroïne, Brenda. Elle en est le fil rouge, le rayon de soleil, et on voit cette histoire à travers ses yeux à elle. Du coup, je ne me voyais pas utiliser un titre dur ou triste, qui ne porterait pas, en lui, ce regard d’enfant sensible et particulier sur les choses.

Ce titre s’est donc imposé à moi dès le début. Cela arrive quelques fois d’avoir le bon titre dès le départ. Ça m’est arrivé aussi avec mon 1er album, « Arabico ».

© Halim

Après Arabico, Brenda, un autre enfant. C’est du côté des enfants plus que du côté des grands que vous vous sentez à votre place ?

Bonne question ! Je ne saurai malheureusement pas y répondre clairement. Ou alors disons, que je me sens à ma place auprès des adultes qui sont redevenus les enfants qu’ils étaient.

Tour à tour, j’ai été cet enfant qui n’aimait rien de mieux que la liberté. Puis, en grandissant, je suis devenu cet adulte ne recherchant rien de mieux que la sécurité. Et maintenant, je vis entre ces deux extrémités. Je suis une sorte d’adulte-enfant qui aime juste vivre. Un peu comme le dit Michel Onfray à propos d’Henry David Thoreau : « L’Enfant qu’il fut, a bien été le père, de l’homme qu’il est à présent ».

© Halim

Votre tour de force, c’est de faire dans l’émotion en évacuant pourtant le pathos, ce que beaucoup d’œuvres peinent à faire.

C’est gentil, ça me fait extrêmement plaisir que vous ayez été sensible à cette exigence-là. Car oui c’était bien une volonté de ma part. Je suis trop souvent frustré en tant que lecteur, de voir des personnages en deux dimensions, comme si nous étions tous binaires, ou « facile à lire ». Or, on ne l’est pas. Même se lire, se comprendre soi-même est une sacrée gageure. Qui peut même prendre toute une vie !

Au-delà de la volonté, ce traitement s’est imposé de manière plutôt intuitive ?

Oui, je fonctionne intuitivement quand j’écris. Les personnages se mettent en place naturellement avec toute leur complexité et leur part d’ombre et de lumière. Concrètement, je les fais réagir, non pas en me demandant ce que je ferai à leur place, ou ce que je voudrais qu’il fasse ou qu’ils ressentent. Mais plutôt « Que peut-on ressentir dans un cas pareil ? ». Je reste en permanence fixé sur l’histoire. Le récit.

© Halim chez Dargaud

Et justement, que ce soit en BD, au cinéma ou ailleurs, la propension à sortir les violons, à faire dans le larmoyant quitte à passer à côté de son sujet, ça vous énerve ?

Au risque de vous décevoir, au cinéma, j’aime beaucoup les violons. Mais seulement si c’est justifié. Et trop souvent ça ne l’est pas, parce que le récit d’un film ou d’une œuvre est faible. Pour ce qui est des violons, prenons l’exemple de la peur dans les films d’épouvante. La peur étant une émotion, on pourrait penser que trop de peur dans tel film équivaut à sortir les violons. Comme avec les larmes pour un drame, ou le rire pour une comédie. Or, plus un film nous fait peur plus il est réussi, de même que l’on se souvient beaucoup mieux d’un film où on a ri du début à la fin. Bref, là on aime sans compter. On est « plongé » dans l’histoire.

© Halim chez Dargaud

Rien ne me met vraiment en colère, mais ce qui me déprime, totalement en revanche la quasi-absence de bons scénarios. De bonnes histoires. Alors que c’est la clé de voûte de toute œuvre. Quand on demande à John Lasseter la recette des succès de Pixar, il répond toujours la même chose : « L’histoire ! L’histoire ! L’histoire ! ». Pour David Fincher; par exemple, c’est l’émotion. Parce qu’au fond, tout est affaire de storytelling.

© Halim

Pas de pathos mais pas non plus de manichéisme. Vos personnages sont moins maîtres d’eux qu’il n’y parait. Ne se débattent-ils pas ? Ne sont-ils pas responsables de leurs gestes mais pas aussi conscients que ça ? Même Vincent, le tyran de cette histoire, a un autre visage, plus doux. Lui pardonneriez-vous ?

Encore merci, vos compliments me touchent sincèrement. D’autant que je prends vraiment soin d’écrire des histoires humaines avec toutes leurs nuances, cette bienveillance me tient très à cœur.

Et donc oui, j’espère ne jamais avoir à écrire une histoire manichéenne, où la vie et les épreuves ne modifient pas les personnages. Ils se débattent tous, je crois que c’est le meilleur reflet qu’on puisse offrir à des lecteurs. Parce que nous cherchons tous à vivre et à faire de notre mieux. Même lorsque nous échouons à être qui nous voudrions. Je pense qu’il n’y a que des souffrances, et que la méchanceté gratuite (naturelle donc), ça n’existe pas. Même si ça fait de bonnes histoires.

Vincent, calme… © Halim chez Dargaud

Par ailleurs, le monde ne manque pas de juges, surtout depuis l’avènement d’internet, des commentaires anonymes, des règlements de comptes sur place publique. Tout cela n’encourage qu’à résumer des faits complexes, à étiqueter les gens et à distribuer des bons et des mauvais points. Désigner les bons des mauvais citoyens. Nous perdons un temps et une énergie folle dans cette « guerre de tous contre tous », et cela nous divise malheureusement. On ne s’attaque plus à des problèmes (qui nous concernent pourtant tous) mais à des personnes censées incarner à elles seules les maux de la société.

C’est aussi contre cela que j’écris des histoires intimes. Une façon de dire que l’on est tous pareils. Peu importe derrière quelle idéologie on se cache. Nous sommes faits du même bois, et éprouvons les mêmes (re)sentiments. Nous pouvons donc tout comprendre, même la méchanceté de Vincent.

… trois cases plus tard © Halim chez Dargaud

Avant de réellement entrer dans l’enfer quotidien de Brenda, vous relatez un autre enfer : cette expérience de Frédéric II, horrible. Ça aurait pu venir comme un cheveu dans la soupe, mais pas du tout. Vous teniez à intégrer cette expérience ? Pourquoi ?

Cette anecdote n’était pas un hasard. Je m’en serai beaucoup voulu sinon… Au-delà du fait que cette expérience soit incroyable en elle-même, et même insupportable à imaginer ; je tenais à l’intégrer pour prévenir le lecteur en quelque sorte. Pour lui dire qu’on allait parler d’interactions humaines ; et de la plus important d’entre elle : l’amour.

© Halim chez Dargaud

Ainsi vers la fin de l’album, on se rend compte que le langage inné recherché par Frédéric II chez les nourrissons, c’était l’amour. Et l’héroïne, Brenda, se raccroche à sa vie grâce à l’amour inconditionnel qu’elle éprouve pour sa mère. Elle aime sa mère comme s’il s’agissait de sa propre fille, et c’est pour cela qu’elle la protège quoiqu’il arrive. Stéphanie est une adulte, construite par ses échecs, ses doutes et ses blessures. Les enfants n’ont pas encore les névroses que nous avons, et je crois que c’est pour cela qu’ils n’abandonnent pas facilement. Qu’ils sont si forts…

Je crois que nous le sommes tous d’ailleurs, mais nous avons beaucoup perdu en chemin, un peu de notre capacité à rêver, je crois.

© Halim

Vous remerciez Loisel de vous avoir encouragé à trouver votre style. Un style, c’est difficile à trouver ? Comment définiriez-vous le vôtre ? Vous l’avez fait évoluer pour vous attaquer à Petite Maman ? Quel apport a eu ce géant de la BD qu’est Loisel ?

Ho que oui, un style est difficile à trouver. Qu’il soit narratif ou graphique d’ailleurs. C’est surtout long. Très long. Ça prend des années, et c’est grâce aux années, au chemin qu’on prend, que l’on arrive, je ne sais trop par quelle magie, à arriver là où on voulait. Là où on s’était imaginer arriver, sans trop savoir comment. Exactement comme un scientifique qui aurait une vision (la relativité pour Einstein, etc.) et qui devait ensuite la prouver, la mettre au monde, la faire exister.

Par exemple, l’application en philosophie politique de la formule de Fibbonacci (théorie mathématique sur la suite d’entiers) illustre bien que nous atteignons toujours nos buts. Par l’intermède de suite non pas d’entiers, mais d’échecs et d’erreurs auto-correctrices, on parvient au but. Toujours ! En gros, l’échec est la voie royale vers la réalisation de nos idées ou de nos rêves.

© Halim

Quant à Régis Loisel, je ne le remercierai jamais assez. Il m’a apporté énormément. Artistiquement mais aussi humainement. C’est l’un des hommes les plus inspirants du monde, à tout point de vue. Je l’ai rencontré à Montréal et j’ai investi son atelier quelques temps, un vrai rêve. Je tâtonnais dans mon désir de faire de la BD, et Régis m’a soutenu indirectement. Notamment, en me disant que j’étais fait pour ça. Que j’allais faire de grandes choses. L’entendre de la part d’un géant comme lui, c’était un bonheur indescriptible, imposant, redoutable de pression… mais un bonheur inestimable.

Après concernant l’apport artistique, il m’a toujours dit de faire sortir ce que j’avais dans le cœur. Je n’ai jamais cherché à m’inspirer de son travail. Mais à travailler sur moi. Comme il me l’intimait. Et il avait raison.

© Halim

Comment faites-vous pour secouer à ce point les cases ?

Ça, je n’en sais rien non plus ! Je peux vous dire comment je m’y prends en revanche. Je trouve cet agencement sur un brouillon assez nerveux, et instinctif. Je rentre littéralement dans l’émotion, comme en transe. L’action et les gestes des personnages, le fait qu’ils sortent d’eux, font que j’ai eu ce besoin impératif de secouer les cases. De « faire exploser le cadre ». De faire plier le support sous les pics d’émotions des personnages (et du lecteur du coup), ainsi du récit. Voir si cela ne nuisait pas à l’histoire. Et je l’ai gardé, en voyant que cela fonctionnait. Je tâtonne, j’échoue souvent, et je parviens à ce qui me trottait en tête, tout doucement.

© Halim

Cette histoire viscérale, pas anodine mais pas rare non plus, malheureusement, qu’est-ce qui vous l’a inspirée ?

C’est un ensemble de choses. Tout d’abord, le fait que j’ai grandi dans une banlieue populaire et pauvre. J’étais donc aux premières loges de la ghettoïsation socio-économique et de la précarité quotidienne terrible qui s’abat sur les gens qui y vivent. Ça se traduisait par des tas de souffrances d’adultes qui n’avait pas le temps, ni la sérénité ni la force, de ressembler à cette image inhumaine des « merveilleux parents » que la télé leur crachait au visage… Le mal-être et la misère ont tout brisé : les individus, et les liens familiaux en premier lieu. Il s’attaque à nos cœurs et à nos âmes. Et ce sont les femmes et les enfants qui sont au bout de cette oppression systémique. Donc voilà, je suis en quelque sorte, suffisamment habitué au malheur et aux mécanismes d’échecs et de répression pour en parler. Ça m’est malheureusement très familier, limite banal.

© Halim

Ensuite, il y a ces vagues d’infanticides qui ont défrayé la chronique encore très récemment. Des affaires sordides qui me faisaient froid dans le dos. D’autant plus lorsque l’on est parent soi-même, c’est insupportable à concevoir que l’on ne fasse pas tout pour prévenir ces drames, et juguler la souffrance humaine. L’État, au contraire, coupe les budgets, précarise et réprime les liens et acquis sociaux, tout en judiciarisant à outrance tout ce qu’il touche. C’est dans la ligne logique d’une gestion punitive et carcérale d’état, qui a choisi de mettre le profit et les intérêts privés immédiats des actionnaires au centre de ses priorités. Loin, très très loin devant l’humain… Notre société déresponsabilise tout, et les êtres humains qui la composent continuent d’oublier à quel point ils sont humains. Jusqu’à en perdre le pouvoir qu’ils ont sur leur propre vie. C’est le même processus que l’esclavage, la colonisation, le racisme ou le sexisme. Lorsque l’on est dépossédé de soi-même, ça s’appelle de l’aliénation. C’est la source de toute violence. La racine du mal.

Et tous les personnages de mon albums sont aliénés de cette façon-là, ils sont dépossédés de ce qu’ils sont. Et agissent donc « inconsciemment » comme on dit…

© Halim chez Dargaud

Quand on est auteur face à une telle violence, est-ce que quelque part on ne veut pas tout faire pour l’arrêter ? Faut-il du coup s’interdire la facilité ? Se mettre dans la peau de cette jeune ado ?

S’interdire la facilité, pas jusque-là non, je pense que ce serait contre-productif. En création, il ne faut absolument rien s’interdire. Surtout pas la facilité. C’est elle qui permet ce que les neuroscientifiques nomment « l’absorption cognitive ». C’est-à-dire, le fait de se concentrer, de se connecter au travail que l’on est en train de faire. Ce n’est pas l’effort qui permet tout cela. L’effort c’est de la souffrance. Or, la création ne nait pas de la souffrance ou de l’effort ; mais de la facilité et du plaisir. Sinon, on ne met que des tensions sur ses pages, dans son art, ou dans sa vie. Et cela se ressent, chez un lecteur ou un interlocuteur. Car une histoire, un dessin ou une parole contient de la vie. Des signaux électriques comme le souffle ou l’énergie, qui permettent de communiquer de l’émotion.

recherches de couverture © Halim

Je crois qu’il faut donc « vivre » sincèrement, simplement, et facilement ce que l’on raconte. Lâcher prise en quelque sorte, prendre du recul et viser juste. C’est comme cela que je peux ressentir au mieux que cela fait qu’être à la place de Brenda par exemple. Et puis, c’est plus facile que de faire l’autruche ou de prendre de la hauteur sur un sujet que l’on serait, par conséquent, tenté de juger et de prendre de haut.

Au-delà de mes doutes et de mes peurs personnelles, j’essaie de ne jamais perdre de vue que je ne fais qu’un album. Mais que par contre, je me dois absolument y croire et le vivre corps et âme. Parce que lui, l’album, il se lira comme le nez au milieu de la figure.

recherches de couverture © Halim

Au fond, vous ouvrez les murs de l’intimité d’une famille. Comment avez-vous documenté tout ça ? Comment l’avez-vous représentée, au plus près des corps, des coups de sang et des déchirures ? Se force-t-on aussi, paradoxalement, à prendre du recul ?

Oui. Je pense que c’est par habitude. L’intimité m’est familière. Que ce soit celle d’un individu ou d’une famille, ou d’un pays. C’est un choix je pense, je ne pourrais pas parler d’un personnage ou d’un groupe, si je ne le connais/comprend pas intimement. Quoiqu’il vive, et quel que soit le sujet. Et même, à la limite, plus le sujet est délicat, et plus je serai tenté de l’aborder je crois.

Pour la documentation, j’ai trouvé certaines descriptions des blessures, par les enfants eux-mêmes. Ça m’a dévasté de lire tout cela. Et j’ai ensuite dessiné la meilleure façon de représenter ces blessures, parce qu’en noir et blanc, c’est assez difficile de dessiner un hématome, ou un cocard par exemple, ou encore la peau pliée de douleur sous des doigts qui nous pincent fort… Par contre, je ne me suis pas efforcé de prendre du recul pour ça. Je n’ai pas pu, ni voulu « détourner les yeux », en sachant que des enfants eux, ne peuvent pas se détourner de l’enfer dont ils souffrent.

Autre tour de force, la capacité de cette BD à être immersive. Notamment en frappant fort les esprits avec tous ses bruits. Les clics, les portes qui claquent, le chien, le bébé. Concevez-vous la BD comme un objet sonore comme peut l’être un film ? Le fait d’exprimer ces bruits en dessin, de forcer le lecteur à les entendre, ne rend-il pas cet album encore plus percutant ? De ce « défaut » de la bd, ne tirez-vous pas une force ?

Encore une chose que je souhaitais que l’on ressente. Effectivement ! Je suis donc très content de ce que vous me dites là. En fait, j’ai ressenti cette expérience immersive chez Naoki Urasawa, dont j’ai lu Monster et 20th Century Boys à la suite, quand j’ai commencé « Petite Maman ». Et il y avait une permanence de bruits de porte ou de grillon en été. Ça m’a énormément plu, et contribué à me faire entrer dans ces histoires.