Flux RSS

Flux RSS

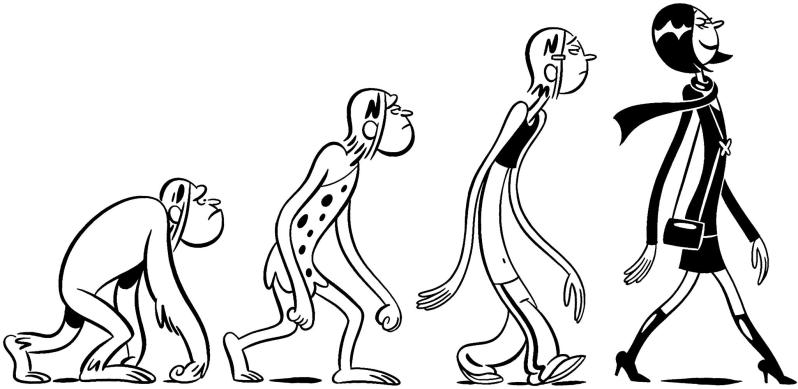

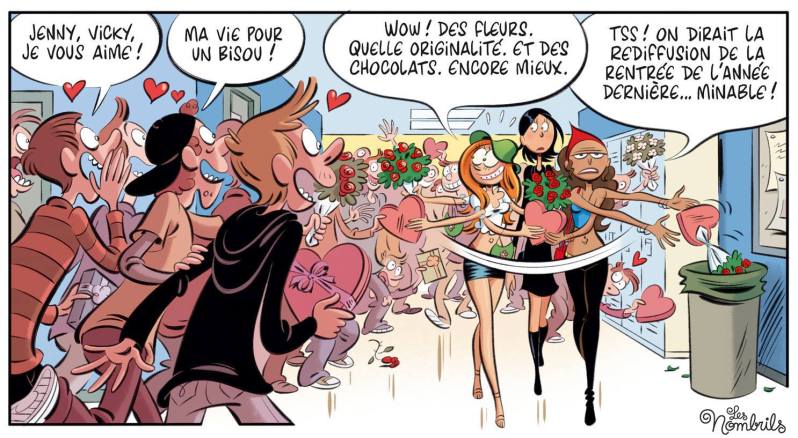

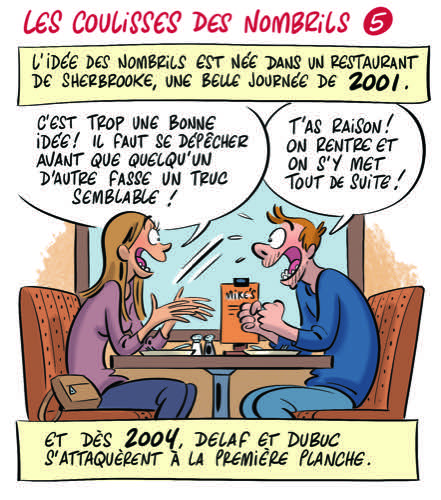

Cela fait plus de dix ans que Les Nombrils, Jenny, Vicky et Karine ont débarqué dans le journal de Spirou pour imposer leur style aussi dévastateur que salvateur dans un monde de l’adolescence pas toujours jojo. De peines de coeur en harcèlement en passant par la « cancre attitude », en sept albums, le tandem (à la ville comme à la planche) Delaf-Dubuc n’a pas hésité à aller voir de l’autre côté et à pousser leurs personnages dans leurs retranchements. À les faire évoluer surtout. À l’heure où la « série-mère » se termine lentement mais sûrement, le duo plonge dans le passé de ses héroïnes en dévoilant leurs vacheries dans une série préquel. Avant un film. Tout un programme et le duo attachant est passé sous le feu des questions.

Bonjour Maryse, bonjour Marc, cela fait déjà dix ans que vous avez créé les Nombrils ! Avez-vous vu le temps passer ?

Maryse Dubuc et Marc Delaf : Oui et non ! On a beaucoup travaillé, alors ça a passé très vite.

Si on revient au début, quelle est la genèse de cette série. Comment avez-vous créé ces trois héroïnes qui comptent ? C’était d’emblée un trio ?

Au départ, ce qui nous amusait c’était de montrer des ados au nombril visible, et qui se prenaient pour le nombril du monde. Il n’y avait donc que Jenny et Vicky, dans nos têtes. Mais dès le premier gag, Karine, leur faire-valoir, s’est imposée. Fort heureusement !

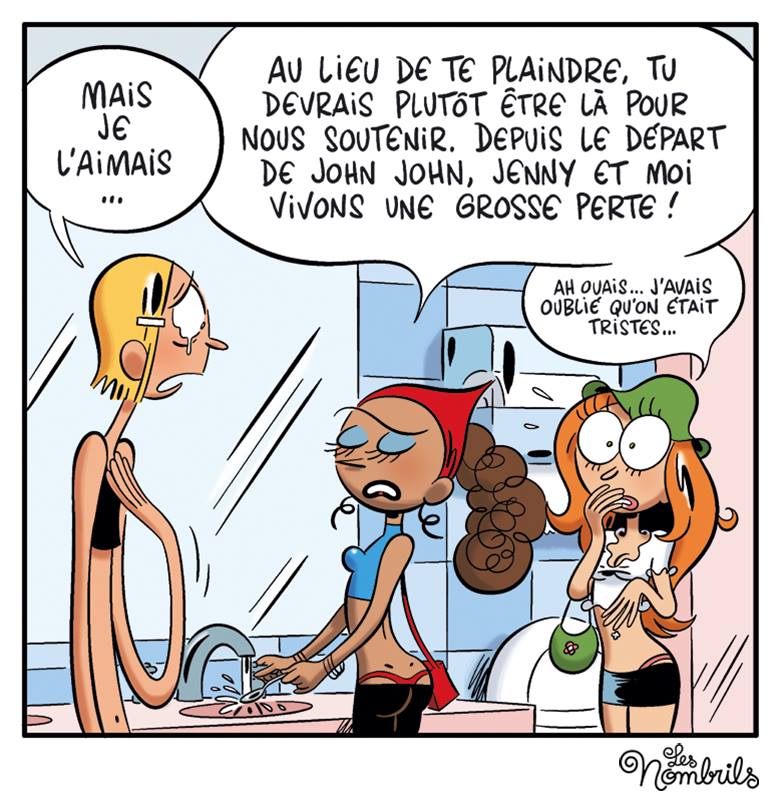

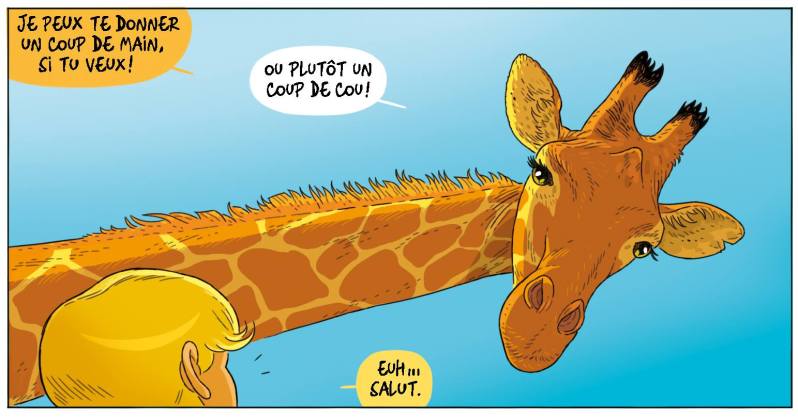

© Delaf & Dubuc

Le caractère et les attitudes que vous vouliez leur donner ont très vite émergé ou avez-vous mis du temps à les affiner ?

Jenny et Vicky, à la base, étaient plutôt deux jumelles d’esprit, l’une complétant la phrase de l’autre sans distinction. Mais comme Les Nombrils, c’est avant tout de l’humour, deux caractères très différents nous sont fort utiles pour avoir des dialogues plus divers et savoureux.

Leur magazine historique, c’est Le Journal de Spirou. Mais le chemin vers ce journal était-il tout tracé ou avez-vous démarché d’autres éditeurs (au Québec, notamment ?) avant Dupuis ?

La série a d’abord été publiée dans un magazine québécois puis, lorsque nous avons eu suffisamment de pages à présenter, nous avons envoyé notre projet chez Dupuis. On s’attendait à un refus, car on imaginait mal nos pestes dans Spirou, entre Cédric et Yoko Tsuno ! Mais c’est ce ton différent, non standardisé, qui a plu à notre éditeur, Benoît Fripiat. Dès le départ, il nous a dit : faites tout ce que vous voulez, ne vous censurez pas ! C’est ce que nous avons fait, en restant tout de même conscients que Spirou est également lu par de très jeunes lecteurs. Mais Les Nombrils, pour nous, c’est clairement une série tout public, et non une série jeunesse, alors on tient à ce que le lecteur adulte s’y retrouve aussi.

© Delaf & Dubuc

Il n’y a pas si longtemps, les Journal de Spirou organisait des référendums autour de ces séries. Faire bonne impression dès les premiers épisodes est donc primordial. Vous vous souvenez des premiers retours des lecteurs ? Vos héroïnes ont-elles de suite été « adoubées » ?

Au départ, le ton a surpris un peu, certains détestaient même franchement. Il faut dire que dans les premiers gags, Karine s’en prenait vraiment plein la gueule. Le projet était encore jeune (il n’y avait que 9 gags dans le dossier présenté à Dupuis), et c’était justement ce qui nous avait motivés jusque là : faire de l’anti-Disney. Le slogan en 4e de couv est venu très tôt, d’ailleurs : «La vie est cruelle. Et puis après ?». En effet, dans Les Nombrils, les gentils ne gagnent pas toujours, ne sont pas systématiquement récompensés pour leurs efforts. Comme dans la vraie vie ! C’est cruel, mais quelque part, c’est réaliste.

© Delaf & Dubuc

Comment expliquez-vous ce succès ? Ce type d’humour corrosif, très raccord à ce que nos jeunes peuvent vivre, manquait-il jusqu’ici dans le monde de la BD ?

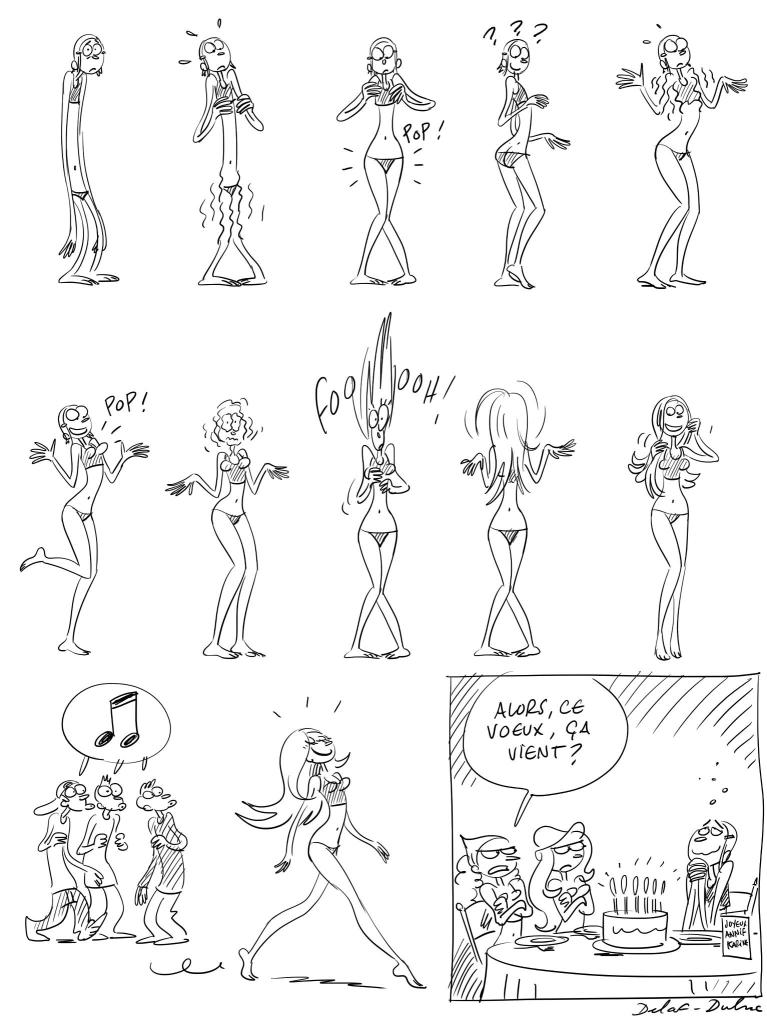

Mais on ne l’explique pas ! Au départ, on faisait une seule page par mois pour un magazine québécois, c’était l’un de nos dix projets en chantier, on ne s’imaginait jamais que Les Nombrils finiraient par prendre toute la place ! On se voyait plutôt faire du roman graphique. J’imagine que la série répond à un besoin, à une envie de se faire parler «des vraies affaires». Il y a peu de séries mettant en scène des personnages féminins, et encore moins qui sont scénarisées par une fille. Un homme, quel que soit son niveau de sensibilité, n’a jamais vécu ce que c’est qu’être une adolescente, découvrir ce que ça fait de commencer à avoir des formes et attirer les regards, l’attention… Moi, je sais quelles vacheries les filles peuvent se faire entre elles pour de vrai, et à partir de là je peux pousser plus loin et m’en amuser. Je m’accorde un certain droit à me moquer des travers féminins et ça, peu l’ont fait jusqu’ici, en bande dessinée en tout cas.

© Delaf & Dubuc/BenBK chez Dupuis

Mais surtout, je crois que la nature évolutive de la série plait beaucoup. Marc et moi avons chacun nos forces : lui est spécialiste du gag alors que moi, je me concentre davantage sur l’histoire, les dialogues et la psychologie des personnages. C’est un mélange rare et nous nous sommes souvent arrachés les cheveux pour assouvir nos envies à tous les deux dans des récits qui comptent à peine 44 pages !

© Delaf & Dubuc

Avec quand même plus de 400 000 fans rien que sur la Page Facebook ! Des héros Canado-Franco-Belges qui ont atteint ce pic, il n’y en a pas des masses ! Cela s’explique-t-il par le fait que finalement Jenny, Vicky ou même Karine pourraient très bien faire partie de nos amies « virtuelles » ? Cela vous a-t-il obligé à vous investir dans ces réseaux sociaux ?

Nous avons fait le choix de nous investir dans les réseaux sociaux, particulièrement Facebook et Instagram, pour rester proche de nos fans. Ça nous permet un contact plus proche avec davantage de lecteurs, plutôt que les traditionnelles séances de dédicaces à la chaîne. C’est aussi dû au fait que la série est aussi populaire en France qu’en Belgique, en Suisse ou au Québec : ça fait un large territoire à couvrir ! Ça nous prend pas mal de temps, nous avons même engagé une Community Manager pour nous aider afin de garder encore un peu de place pour faire des planches !

Les « followers » correspondent-ils aux lecteurs ou y’a-t-il des différences ? Ont-ils les mêmes attentes ? Les réseaux sociaux ont-ils permis de rallier de nouveaux lecteurs à la cause des Nombrils ?

Difficile de dire si ce sont les mêmes. On a des lecteurs qui n’ont jamais pensé à nous suivre sur Facebook (sinon, on serait bien à 2 millions de followers!), et à l’inverse, il y a des gens qui nous suivent sur Facebook mais n’ont pas nos albums.

© Delaf & Dubuc/BenBK chez Dupuis

Cela dit, vous ne vous êtes pas reposés sur vos lauriers, repoussant vos héroïnes dans leurs retranchements, leur faisant subir des évolutions inattendues (qui aurait pu dire que Karine s’affranchirait d’une telle manière de l’emprise de ses comparses ?). Si bien qu’en « seulement » neuf albums, la série a pris pas mal de galon sans jamais se défraîchir. Cette évolution était claire dans vos esprits dès le début ? Vous était-elle nécessaire pour inscrire la série dans la durée ?

Bien des gens croyait que la série se terminerait après cette évolution de Karine. Ça aurait bien pu arriver, qui sait ? Nous avons le goût du risque, je suppose ! Ce grand tournant dans la série, que nous avons pris dès la fin du quatrième tome, était une envie que nous avions. Accro aux séries télé, nous adorons les cliffhangers de fin d’épisode ou de saison. Et nous apprécions d’autant plus quand les auteurs assument ce changement dans la saison suivante et poursuivent l’évolution de leur histoire (alors que ceux qui se permettent le procédé du «ce n’était qu’un rêve» nous font rager !).

Quitte à aller au « point de non-retour » ?

Nos personnages évoluent, l’histoire avance, le temps passe… La série aura une véritable fin. Nous l’avons toujours dit.

© Delaf & Dubuc

Sortir de votre « zone de confort » a-t-il pu perdre des lecteurs en route ?

Possible ! Mais j’ai l’impression que c’est plutôt l’inverse. Des gens nous disent : au début, je croyais que c’était sans intérêt, Les Nombrils, juste une autre série à gags… Et puis finalement, au fil de l’histoire, j’ai véritablement accroché et je suis impatient de connaître la suite !

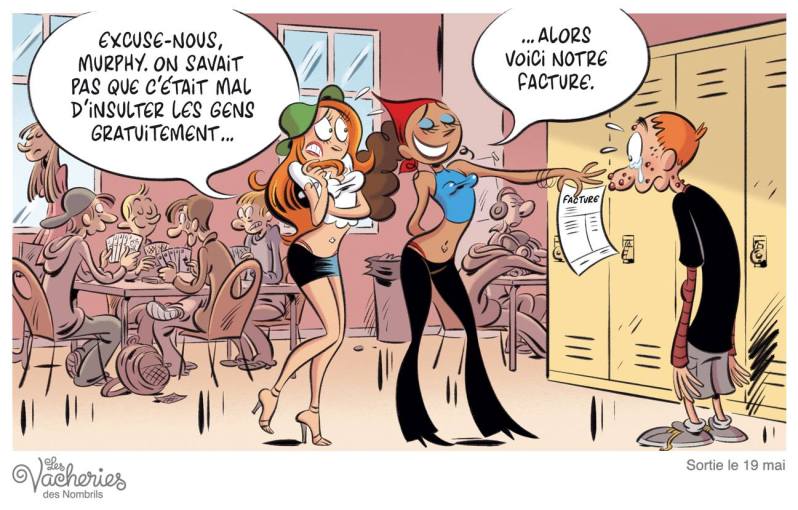

C’est ce point de non-retour qui vous a donné envie de retrouver les bases, la naïveté originelle dans les Vacheries des Nombrils ? Du coup, comment doit-on prendre ce premier tome ?

C’est une récréation, un retour à l’ADN de la série. Nous avions la sensation de ne pas avoir pleinement exploré toutes les possibilités qui s’offraient à nous. L’envie de retourner aux bases s’est imposée à nous, de faire du gag pur, de revenir à une lecture plus légère. Il faut dire qu’avec les derniers tomes, on est passés du polar au thriller psychologique, tout en traitant d’intimidation, d’homosexualité, de suicide… Un peu de légèreté s’imposait !

© Delaf & Dubuc

C’est un prequel, c’est ça ? Finalement vous revenez au niveau zéro, avant même le premier tome ? Ça impose des restrictions, des difficultés ? De ne pas causer de « paradoxe temporel » (tout est relatif, nous ne sommes quand même pas dans Retour vers le futur) ni d’empiéter sur la série mère ?

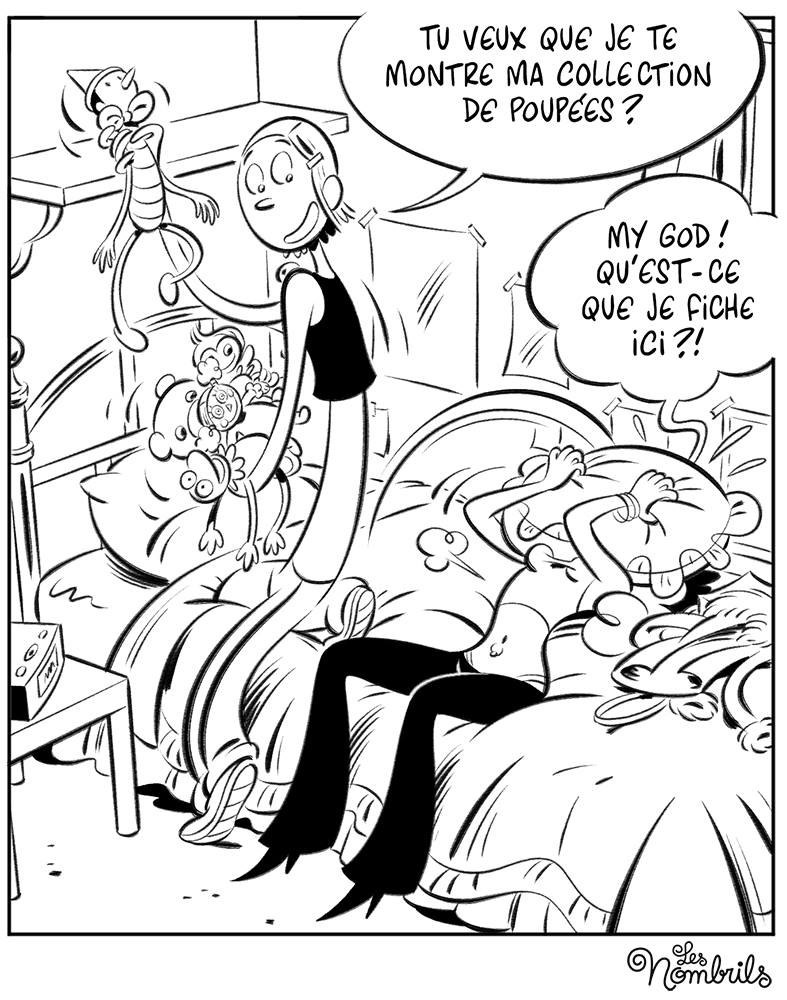

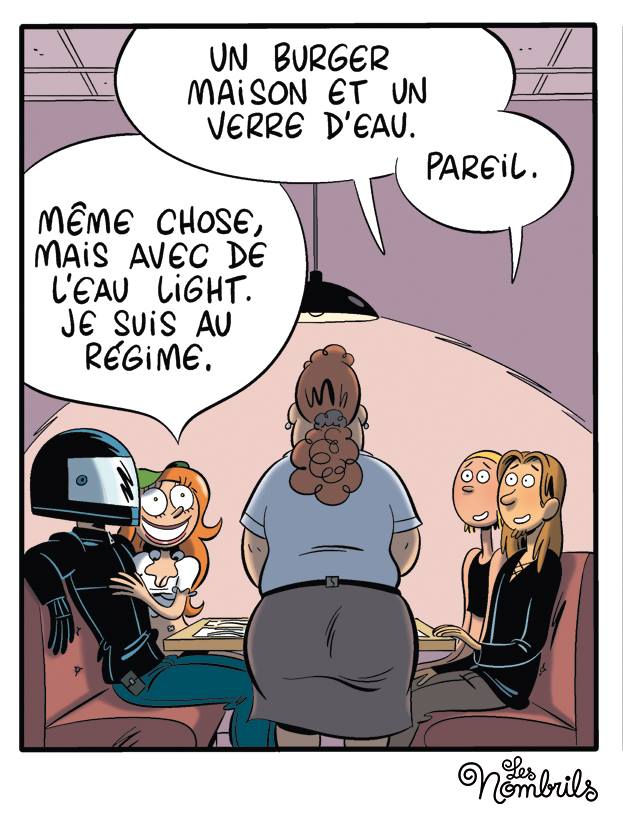

Oui, une sorte de prequel. Ça nous permet de développer des personnages qui n’avaient plus leur place dans la série principale, comme Murphy ou John-John le motard toujours casqué ! On s’amuse à mettre de petits clin d’oeils ici et là, précurseurs de ce qui viendra dans la suite de la série, et aussi ça nous permet d’approfondir l’origine des relations entre les personnages, comme ce gag où, en l’absence de Jenny, Vicky et Karine jouent à la poupée et où l’on comprend qu’elles ont malgré leurs différences de l’affection et de l’admiration l’une pour l’autre.

Tout en évitant les redites par rapport aux premiers gags, non ? Vous les avez relus ?

Bien sûr, on les relit assez fréquemment ! On les a déjà assez clairement en tête mais on relit quand même pour garder une cohérence avec ce qui va venir après dans le reste de la série. On essaie aussi de ramener de petits gags récurrents, comme le couple qui mange toujours de la crème glacée, ou escalator-man, le figurant qui ne peut résister à un escalator !

Cela va vous permettre d’apporter du sang neuf, des nouveaux personnages ?

Possible, mais il s’agit plutôt d’explorer les petites zones d’ombres qui n’ont pas encore été éclairées, faute d’espace dans les albums. L’air de rien, tout va très vite dans Les Nombrils. Si les albums comptaient 200 pages chacun, on aurait eu le temps de tout explorer, mais à 44 pages, il y a beaucoup de pistes que nous avons été forcés de laisser de côté. Il faut aussi considérer qu’avec trois personnages principaux, et toute une galerie de personnages secondaires, on n’a pas la place pour les laisser tous s’exprimer, il faut toujours élaguer, raccourcir, choisir ce qui sert le mieux notre histoire. Dans Les Vacheries, on peut s’amuser un peu plus simplement.

© Delaf & Dubuc

Parmi Les Vacheries, les inconditionnel(le)s des Nombrils remarqueront l’une ou l’autre planche qui n’avait pas été retenue pour la série régulière et que les auteurs avaient partagé sur Facebook, il y a déjà quelques années.

J’ai finalement l’impression qu’après plusieurs albums, de plus en plus d’auteurs aiment passer du gag à des histoires plus longues qui tiennent sur 48 planches sans délaisser les ressorts comiques des fins de planches. Comment en êtes-vous arrivés là ?

Dès le premier tome, nous avons conclu l’album avec un happy end pour l’histoire d’amour Karine et Dan. Ça nous semblait essentiel car Karine en avait bien bavé dans cet album. Ensuite dans le deux, Vicky ayant été extrêmement vache, elle méritait bien d’être punie ! Puis dans le trois, il nous semblait qu’il était temps de révéler le secret de John John, et Karine, elle, se faisait faire un vrai sale coup par Mélanie, qui lui a piqué son petit ami. Et ainsi de suite dans le quatre, où Karine décide d’arrêter d’être une victime et se transforme physiquement et mentalement, puis le cinq où elle prend sa vengeance, le six où un tueur en série rode dans la ville et enfin le sept, où les trois filles découvrent leur vraie nature dont Vicky, son homosexualité qu’elle n’arrive pas à accepter, et ses parents encore moins… En seulement 300 planches, à chaque fois tournées en gags, c’était une course contre la montre !

© Delaf et Dubuc pour la couverture d’un Spirou spécial vacances

Comment vous est venue l’idée de ce retour en arrière ? Vous êtes-vous un peu lassés de ce qu’était devenu vos personnages ?

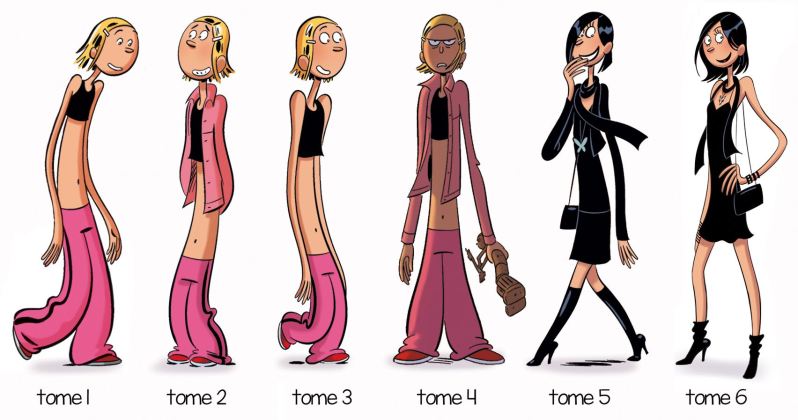

On ne peut pas se lasser de ce qui est nouveau ! Nos personnages évoluent constamment. La Vicky du tome 1, ce n’est pas la Vicky du tome 7. D’ailleurs, ce personnage est un cas intéressant : au départ, peu de lecteurs l’appréciaient alors que maintenant, elle est la préférée de plusieurs ! C’est un défi que nous nous étions donné, de faire apprécier ce personnage de résiliente qui, malgré les apparences, a surtout besoin d’être aimée.

Au contraire, je dirais plutôt qu’on s’ennuyait de nos personnages tels qu’ils étaient au départ parce qu’après tout, la situation n’est pas restée stable bien longtemps avant qu’ils évoluent ! Nous avions envie de retourner aux sources de ce qui, au départ, nous a motivés à lancer Les Nombrils.

© Delaf & Dubuc/ BenBK chez Dupuis

Ou est-ce plutôt une manière d’enclencher le mode pause pour mieux envisager la suite à donner à la série « régulière » ?

Il y a un peu de ça. Comme la série aura une réelle conclusion, et que celle-ci approche (nous envisageons une dizaine d’albums au total), à ce moment-ci nous avons besoin de prendre un peu de recul et de placer nos pièces de puzzle d’ici la fin. Nous réfléchissons toute la conclusion de la série comme un tout. Ça fait beaucoup de choses à mettre en place et ça prend un peu de temps, évidemment !

Dupuis vous a-t-il directement suivis dans cette échappée ?

Depuis le début, la relation de confiance est totale avec notre éditeur. Nous avons eu une chance incomparable de tomber sur Benoît Fripiat, qui n’a eu de cesse de nous encourager à laisser libre cours à nos envies les plus folles. En 2006, une série de gags qui devient évolutive, c’était loin d’être courant !

Au fait, n’avez-vous pas parfois peur que les lectrices se projettent plus en Jenny et Vicky qu’en Karine ? Auriez-vous aimé être des ados à l’heure actuelle ?

Jamais personne ne se voit en Jenny ! Par contre, quelques personnes se sont identifiées à Vicky et dans certains cas, ça a résulté en une prise de conscience : nous avons eu un jeune homme en larmes, qui est venu nous expliquer que la lecture des Nombrils lui avait fait réaliser qu’il était lui-même un intimidateur, et lui a donné envie de changer. Nous avons également eu une jeune femme qui nous a dit que grâce à Vicky, sa jeune soeur avait réouvert le dialogue avec elle, alors qu’elles étaient en froid depuis qu’elle avait ouvertement parlé de son homosexualité. Et le personnage d’Albin l’albinos a permis à une autre jeune femme d’accepter sa propre différence et de réaliser qu’elle était sa force, pas son handicap. Donc je crois que peu importe en quel personnage les lecteurs se reconnaissent, l’important c’est la réflexion que ça les amène à poser. Depuis le début, nous avons fait le pari de nous fier à l’intelligence de nos lecteurs, et c’était le bon chemin à suivre.

© Delaf & Dubuc

Être ado à l’heure actuelle n’a rien de facile, mais ça ne l’a jamais été. Aujourd’hui tout va plus vite, c’est sûr, mais les angoisses restent les mêmes : les autres vont-ils m’accepter ? Suis-je trop différent, ou pas assez unique ? Qu’est-ce que je veux, de quoi j’ai envie, qui je suis, qu’est-ce qui me caractérise ? Pourquoi je suis comme ça ? Est-ce que ça va changer ? Qu’est-ce que les autres pensent de moi ? Ont-ils raison ?

Bref, l’adolescence, il faut bien l’admettre, ce n’est pas la période la plus facile. Mais c’est aussi une période super excitante car pleine de premières fois. C’est pour ça que c’est si passionnant de raconter l’histoire de trois jeunes filles !

© Delaf & Dubuc/BenBK chez Dupuis

Sur combien de tomes sont prévues les Vacheries ?

Il nous reste encore plein de pistes et d’idées à explorer, mais n’avons pas fait de plans à long terme. Il y aura certainement un deuxième tome, d’ailleurs il devrait contenir encore plus de surprises et d’explications sur les origines de l’histoire et des personnages. Le plus important pour nous, c’est que ça reste une récréation, alors on navigue aux envies.

Finalement, comment fonctionne votre duo ? Chacun a ses tâches dans la création ? Vous vivez ensemble, cela veut-il dire que vous pouvez penser aux Nombrils à n’importe quel moment de la journée ?

Au départ, je scénarisais seule et je coloriais alors que Marc se chargeait des découpages et du dessin. Maintenant, nous avons BenBK qui prend en charge la couleur, nous scénarisons à deux et Marc se charge toujours du dessin.

C’est une constante partie de ping-pong entre nous deux, nous nous relançons les idées constamment. Oui, ça peut arriver à n’importe quel moment de la journée ! Le meilleur moment pour relaxer, pour nous, c’est…quand l’album est terminé !

© Delaf & Dubuc/BenBK chez Dupuis

Si vous nous parliez un peu de vous ! Qu’est-ce qui vous a mis sur la voie de la BD ? Des BDs québécoises ou des BDs venues de l’Europe ?

Marc a toujours lu beaucoup de bande dessinée, principalement européenne. De mon côté j’étais plutôt roman jusqu’à ce que je rencontre Marc, qui m’a fait découvrir la bande dessinée à l’époque de la ‘Nouvelle bande dessinée’, avec la création d’éditeurs alternatifs comme l’Association.

Marc a toujours rêvé de faire de la bande dessinée, alors que de mon côté j’ai toujours eu envie de raconter des histoires. L’envie de travailler ensemble s’est développée très naturellement, et nous n’avons connu que ça : nous nous sommes rencontrés à 17 et 21 ans, et nous avons toujours collaboré. D’abord c’était dans l’illustration de manuels scolaire, puis en animation, en livres illustrés ou en romans jeunesse. La bande dessinée, ça a été plus long à mettre en place car du Québec, les éditeurs semblent inatteignables et un projet de bande dessinée, ça demande beaucoup d’investissement de temps avec zéro rentrée financière. On a tout mis en oeuvre pour se donner une chance de vivre de notre passion, allant jusqu’à vendre notre maison ! Ça aura valu le coup !

© Delaf & Dubuc

Qui sont vos maîtres finalement, les auteurs vous ayant inspiré d’une manière ou d’une autre ?

Franquin, Gosciny, Lewis Trondheim, Dupuis-Berberian, Christophe Blain, Posy Simmonds, Bill Watterson… Il y en a tellement !

Quel était l’état de la bd québécoise à l’époque ? Le secteur a-t-il évolué ? Est-il différent du monde franco-belge de la BD ? Y’a-t-il des liens qui se créent entre les auteurs québécois ?

À l’époque où nous avons commencé, quasi personne au Québec ne vivait de bande dessinée. Quelques dessinateurs arrivaient à tirer leur épingle du jeu en illustrant des scénarios d’auteurs européens, pour des éditeurs européens également. Il commençait à y avoir quelques éditeurs québécois, mais aucun ne pouvait se risquer à publier une bande dessinée cartonnée couleurs. C’est encore très difficile, mais le milieu est en pleine effervescence et de plus en plus d’auteurs publient et peuvent vivre de leur plume. Enfin !

© Delaf & Dubuc chez Dupuis

N’avez-vous pas des envies d’explorer de nouveaux univers ? Peut-on vous attendre sur d’autres projets ?

Oui, bien sûr, les envies ne manquent pas ! Pour l’instant, on se concentre sur Les Nombrils et Les Vacheries, mais il y aura un après. De quoi sera-t-il fait ? Aucune idée. Ce sera peut-être de la bande dessinée, peut-être même pas. Ce qui nous intéresse, c’est de raconter des histoires, mais il y a plusieurs moyens d’y arriver.

Les Nombrils au cinéma, c’est un projet dans l’air depuis un moment. Quelles sont les dernières nouvelles ? Y serez-vous directement impliqués ? Un projet québécois ou européen? Dessin animé ou live ? Déjà un casting ? Bref que pouvez-vous nous dire dessus.

Oui, ça fait longtemps que ça se discute ! C’est un cas un peu compliqué, car Les Nombrils c’est une série québécoise par deux auteurs québécois, mais le plus gros marché est la France. Donc après tout ce temps, il semble que ce sera une coproduction franco-québéco-belge, en live. Marc et moi avons écrit nous-mêmes le scénario, il s’agit d’un prequel où l’on explique comment est née l’amitié entre les trois filles lors du passage d’une méga-vedette dans leur petite ville. Le réalisateur est trouvé et il reste à finaliser les financements. Donc le casting, ça pourrait être pour assez bientôt… C’est un projet très excitant !

© Delaf & Dubuc/BenBK chez Dupuis

Mais revenons à la BD. Que va-t-il arriver aux Nombrils ? Vous pouvez nous en dire plus ? Ou vous-mêmes ne savez-vous pas spécialement ?

Nous allons poursuivre pour encore quelques albums. Nous avons encore plusieurs événements marquants en banque, des moments incontournables de la vie de nos personnages par lesquels nous sommes impatients de les faire passer. Nous préférons ne pas trop en parler parce que, nous connaissant, nous savons que de toute façon, ça va changer encore des dizaines de fois avant de se retrouver dans un album ! Notre galerie de personnages est tellement riche, je me demande si nous allons arriver à tout faire tenir en seulement trois albums supplémentaires, c’est à voir. L’important, c’est que le plaisir soit toujours là, tant pour nous que pour les lecteurs.

© Delaf & Dubuc/BenBK chez Dupuis

Et jusqu’ici, il n’a jamais failli. Je vous en souhaite beaucoup, du plaisir !

Propos recueuillis par Alexis Seny

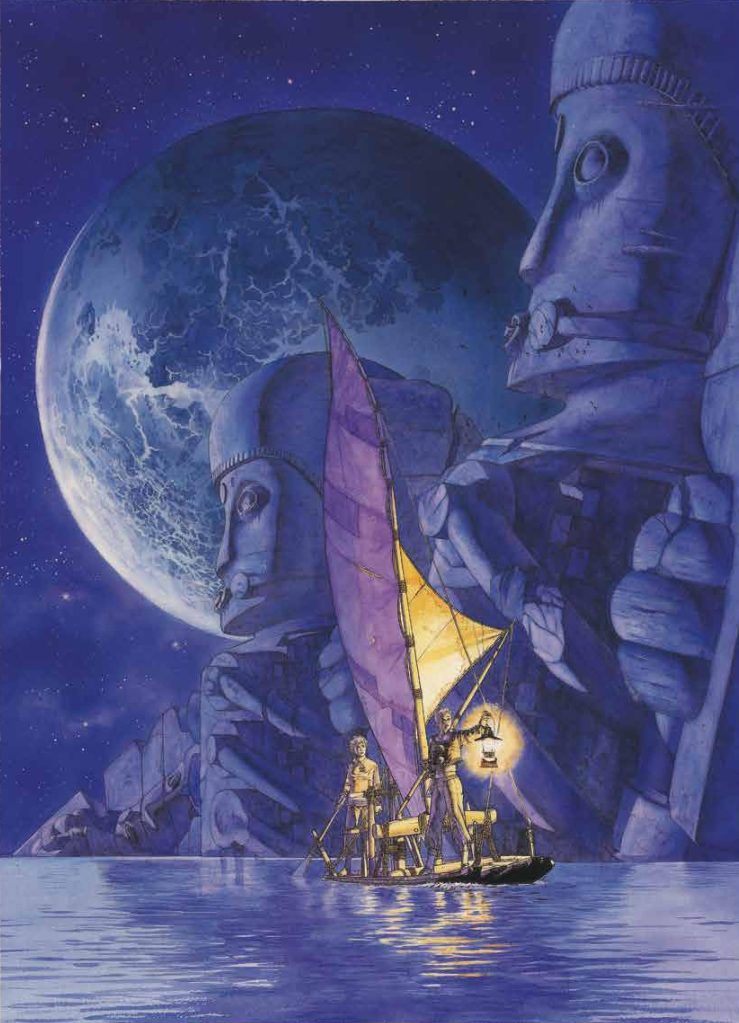

L’un a une voix de conteur formidable, radiophonique. Et chance, sa plume suit sa voix. L’autre n’a pas son pareil pour créer des univers, ici ou ailleurs. Pour leur première rencontre, Rodolphe et Christophe Dubois ont regardé les étoiles et s’y sont projetés pour livrer TER, une trilogie qui nous emmène sur une planète bien plus loin que le titre le laisse penser. Mieux vaut ne pas se fier aux apparences, mais celles de ce monde prometteur qui s’offre au lecteur dans ce premier tome (L’étranger) sont très tentantes. Interview avec les deux auteurs, au coeur d’une exposition au Centre Belge de la Bande Dessinée.

© Daniel Fouss

Bonjour à tous les deux. Vous collaborez pour la première avec TER. Un projet superbe qui nous envoie dans un futur encore flou à l’issue de ce premier tome. Quelle fut l’origine de ce projet ?

Rodolphe : C’est toujours difficile de trouver l’origine. Mais c’est clair que l’idée de ce personnage amnésique, sans mémoire, sans vêtement qui va progressivement récupérer sa mémoire et ses mots faisait un bon narrateur quand il s’agissait de décrire avec ses mots ce monde curieux qui remue la matière et l’étrangeté.

Christophe : C’est Daniel Maghen qui a fait le lien entre nous. L’histoire de Rodolphe est arrivée, Daniel me l’a proposée et je l’ai beaucoup aimée. Alors, on s’est lancé.

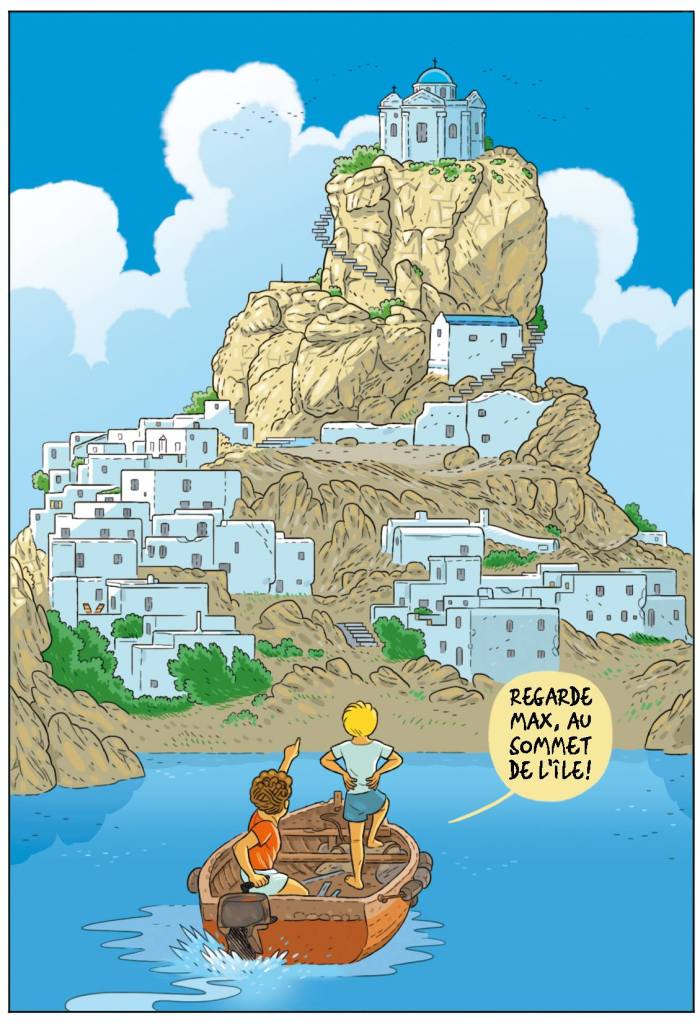

© Rodolphe/Christophe Dubois aux Éditions Daniel Maghen

Et, si je puis dire, c’est la première fois que vous quittez la terre pour mettre en image l’espace et cette planète peut-être pas si inconnue.

Christophe : Oui, c’est vrai, j’étais habitué aux récits qui se passaient sur l’eau jusqu’ici. Mais la science-fiction, après tout, c’est aussi un voyage vers des rivages. Bien sûr, il y avait des appréhensions, les premiers croquis. Il a fallu un peu de temps, au début, pour que j’arrive à créer un univers cohérent.

Vous, Rodolphe, vous ne lisez plus de science-fiction depuis longtemps, vous étiez vierge de toutes références, naïf dans cet univers ? Et vous, Christophe ?

Christophe : Je suis un lecteur éclectique, je lis de tout, avec une tendance pour la littérature.

Rodolphe : J’ai été libraire spécialisé dans la science-fiction dans une vie antérieure. Automatiquement, j’ai lu beaucoup de livres à l’époque, puis j’ai arrêté. Je ne dois pas avoir touché un livre de science-fiction depuis quarante ans. Peut-être que cela m’autorise de la naïveté dans cet univers, une sorte d’auberge espagnol pour faire un récit qui soit hors des normes de la science-fiction.

© Rodolphe/Christophe Dubois aux Éditions Daniel Maghen

Naïf comme l’est votre personnage ?

Rodolphe : Mandor, puisque c’est ainsi qu’on l’appelle en référence à son tatouage, hormis son pouvoir particulier, c’est Monsieur Tout-le-monde. Il est muet, nu. Il a un beau sourire, une naïveté souriante. Je pense que les auteurs comme les lecteurs s’y retrouvent. D’autant plus que comme c’est Mandor qui dirige l’histoire, il contribue à ce que le lecteur ne sache plus qui il est et, surtout, où il est.

© Rodolphe/Dubois chez Daniel Maghen

Ce héros, il a des mains d’or. Si bien qu’il peut tout réparer et refaire fonctionner n’importe quel objet dysfonctionnel depuis des années. Ça évoque un peu les repair café actuel, ces lieux dans lesquels les gens se rassemblent pour lutter contre la dégénérescence programmée.

Rodolphe : On n’y a pas vraiment pensé. Peut-être est-ce un clin d’oeil à cette pratique qui a le mérite d’exister. Ce don qui en fait peut-être un super-héros à certains égards, Mandor l’a au fond de lui, enfui dans son passé, tout comme son identité. Le secret resurgit peu à peu. Mandor a un rôle à jouer. Après, sera-ce cette fonction de guide que les textes annoncent depuis longtemps ?

© Rodolphe/Christophe Dubois aux Éditions Daniel Maghen

Dans un coin de son atelier, il y a aussi une fusée de Tintin.

Christophe : Il faut bien la regarder cette case, elle fourmille de détails, d’objets hétéroclites qui viennent d’un passé plus proche ou d’un passé plus lointain. Il y a eu tout un travail sur le premier plan de cette case, elle permet aussi de situer la temporalité de l’action. De se dire, ah non, nous ne sommes définitivement pas dans le Moyen-Âge.

Rodolphe : Ce premier tome c’est la confusion entre le merveilleux et le vertige. Je me suis totalement laissé emporter par ce héros qui se demande où il est et s’interroge sur lui-même. Il y a aussi la confusion avec le titre de la série, T.E.R. qui semble impliquer notre planète Terre pour se révéler tout autre. Malgré ce lien qui entre la Terre et T.E.R., il y a une ambiguïté. Et c’est Mandor qui va la lever en demander, il ne sait pourquoi, à aller voir l’inscription qui a donné son nom à T.E.R.

Avec une dernière planche dont on ne sort pas indemne, notamment. Mais les étoiles semblent aussi avoir leur importance, non ?

Christophe : Oui et non. Au début de cette histoire, on ne sait pas trop où on est tombés. Et si ce qu’on observe ressemble un peu à ce qu’on peut voir de l’espace depuis la Terre, on se rend vite compte qu’il y a un décalage et que ce n’est même pas notre… système-solaire.

© Rodolphe/Christophe Dubois aux Éditions Daniel Maghen

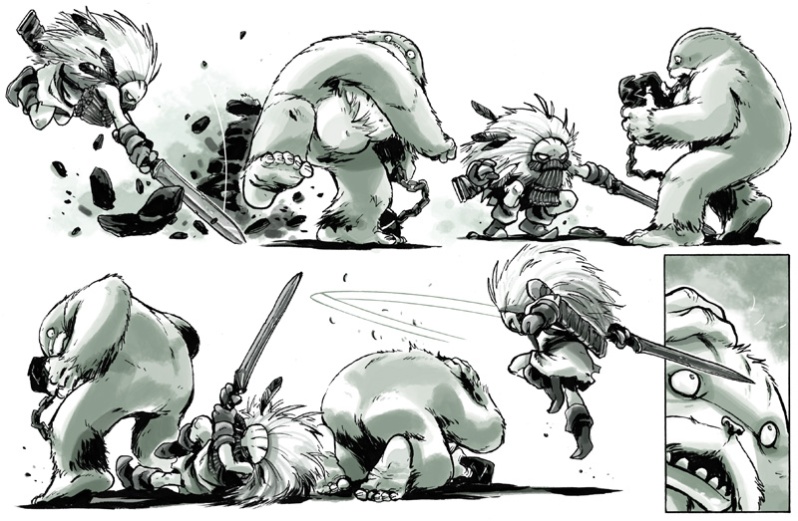

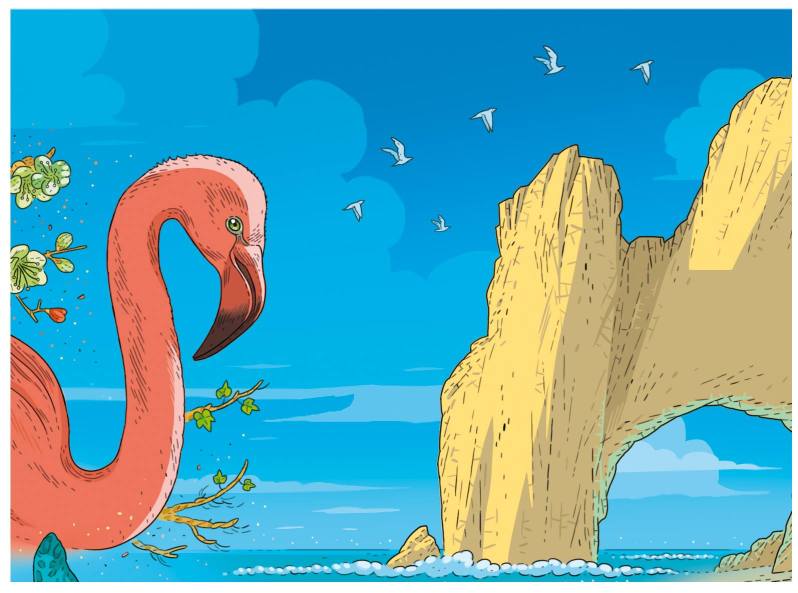

D’ailleurs, le bestiaire que vous avez créé est plutôt inquiétant.

Christophe : C’est un univers différent de celui de la Terre. Une sorte d’Arche de Noé dont les animaux auraient évolué. Pour créer ce bestiaire, j’ai réalisé des mix d’animaux rares, de ceux qu’on ne voit pas tous les jours. Il faut dire que je n’arrive pas à créer des bestioles à partir de rien. Donc, je me suis inspiré d’espèces existantes, les ai croisées et agrandies. Ainsi en arrive-t-on à des crodiles, ce croisement effrayant entre une grenouille et un crocodile.

© Rodolphe/Christophe Dubois aux Éditions Daniel Maghen

Et les personnages ?

Christophe : Ils sont venus assez facilement, sans trop d’esquisse. Certains ont pris leur importance au fil de l’histoire.

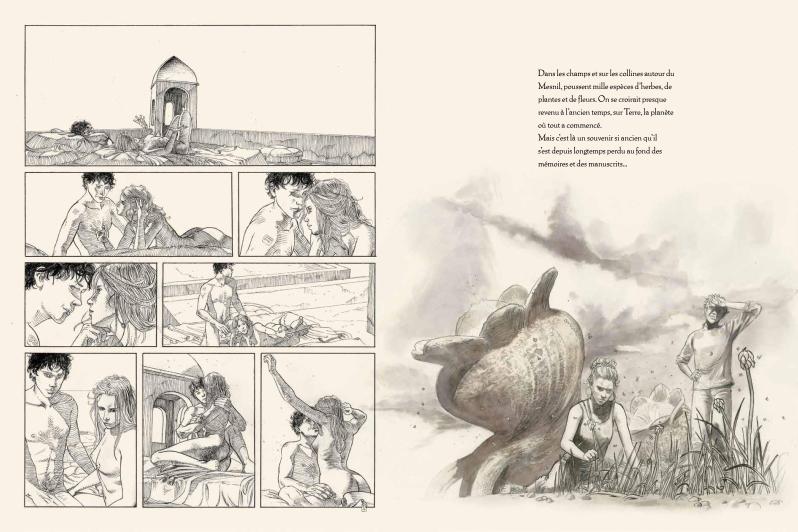

Vous avez aussi travaillé les couleurs ?

Christophe : Oui, à l’aquarelle. Je me suis servi de cette couleur pour séquencer l’album. Les ambiances chromatiques me permettent ainsi de revenir au même endroit tout en changeant les couleurs. Avec cette rupture en fin d’album, on passe d’une zone que je qualifierais de « méditerranéenne » avec du sable et une mer très transparente, à une zone verdoyante, plus humide.

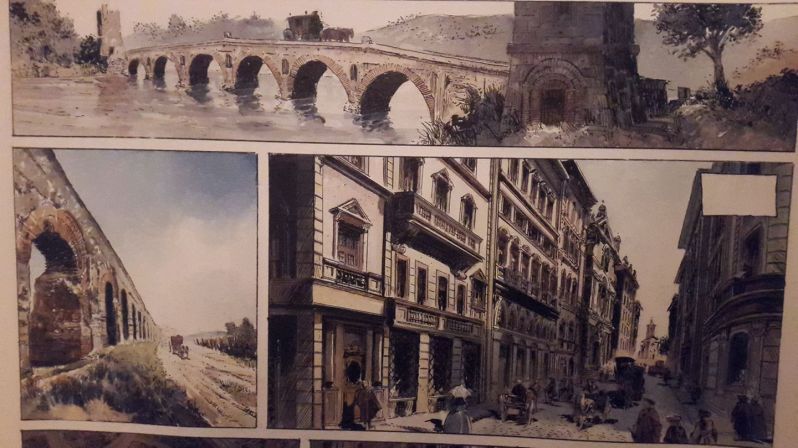

© Rodolphe/Christophe Dubois aux Éditions Daniel Maghen

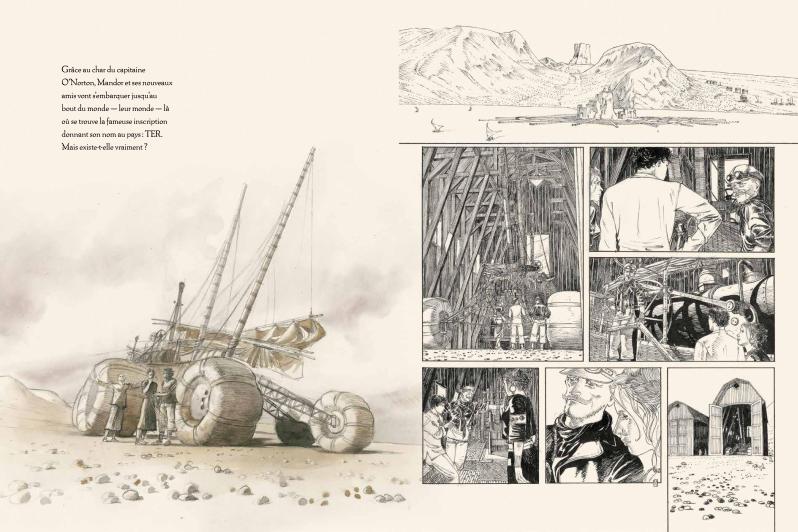

Puis, vos héros vont utiliser un char, pas si loin de Mad Max.

Christophe : C’est vrai, je cherchais quelque chose qui soit visuel. Rodolphe voulait un bateau à voile, qui va permettre aux héros de comprendre leur monde, de s’y aventurer plus loin, dans une autre humanité. Ce véhicule, il est bricolé, fabriqué avec ce qu’ils ont sous la main, en fonction des conditions.

© Rodolphe/Christophe Dubois aux Éditions Daniel Maghen

Mais finalement, la société dans laquelle Mandor arrive n’est-elle pas plus amnésique que lui-même.

Rodolphe : Quand j’ai écrit ce scénario, je voulais retrouver une part humaine plus que du spectacle et du divertissement. De l’humain, de l’émotion, la douleur, l’amour. Des gens qui perdent la mémoire, ça n’arrive pas que dans la fiction, avec le danger, en plus, de ceux qui disent se souvenir des psaumes, des versets, et qui vont y conditionner la vision de cette société, son fonctionnement. Mais qui va être perturbé par l’arrivée de Mandor, qu’ils croient être le prophète promis.

© Rodolphe/Christophe Dubois aux Éditions Daniel Maghen

Un magicien aussi, puisqu’il arrive à projeter des hologrammes en pleine ville. Des faits marquants comme le 11 septembre…

Rodolphe : … et des événements plus anciens comme la bataille d’Angleterre mais aussi des événements qui n’ont pas encore eu lieu et, qui sait, coïncideront avec notre futur. Ces hologrammes n’auront pas vraiment d’impact sur l’histoire à venir mais ils permettaient de situer le pouvoir de notre personnage mais, surtout, de définir le temps dans lequel on se trouve. Où sommes-nous, à quelle époque ? Pas dans le passé comme on aurait pu le croire mais dans un futur avancé !

Je ne peux m’empêcher de le voir un peu comme l’explorateur de H.G. Wells qui se retrouve dans le futur mais face à une population qui a régressé.

Rodolphe : C’est toujours très chouette à la sortie d’un livre, de voir toutes les lectures que les journalistes et les lecteurs se font. À chaque fois, le lecteur amène sa propre interprétation, je ne peux qu’être respectueux de ça.

Christophe : Vous n’avez encore vu qu’une partie de T.E.R. Si bien que vous vous rendrez compte qu’en fonction de l’endroit où une population est arrivée, celle-ci a évolué différemment. Et si la société qu’intègre Mandor dans ce premier tome semble avoir régressé, d’autres ont évolué.

Rodolphe : Au début, il y a des hommes et des femmes qui ont la même origine. Au fil du temps, il y a eu séparation en deux branches qui se sont implantées de manières différentes sur T.E.R. Chacune a donc une histoire différente, des tribus, des codes, un fonctionnement… que vous découvrirez.

© Rodolphe/Christophe Dubois aux Éditions Daniel Maghen

Sur trois tomes, donc ?

Rodolphe : Oui, le tome 2 arrivé début octobre. Les trois sont déjà écrits. Soit 200 pages publiées en deux ans. Il a fallu rester vigilant et focalisé sur T.E.R. pour ne pas risquer la baisse de qualité.

Pour faire le lien entre ce premier et le deuxième tome, il y a cette exposition au Centre Belge de la Bande Dessinée, excusez du peu ! Ça fait quelque chose, j’imagine.

Rodolphe : C’est très flatteur, en fait. D’autant que, comme vous le dites, elle durera jusqu’octobre, quand sortira le deuxième album.

Christophe : On va vraiment y voir le dessin, les planches au pastel. En tant que spectateur d’expo, j’adore voir comment travaille un auteur.

Rodolphe : C’est passionnant. Surtout que je n’avais jusqu’ici pas vu les… originaux. On a beaucoup travaillé sur internet. Alors forcément j’avais vu les planches finales sur ordinateur mais c’est autre chose que l’objet en papier. Je les ai découvertes en live, comme certains essais de couverture, aussi.

Merci à tous les deux, on a hâte de découvrir la suite.

En attendant, Rodolphe et Christophe Dubois exposent jusqu’au 8 octobre au Centre Belge de la Bande Dessinée (Rue des Sables 20 à Bruxelles).

Propos recueillis par Alexis Seny

Nous ne connaissions pas encore Daria Schmitt. Quelle erreur. Son Ornithomaniacs fut une révélation, en noir et blanc, architectural, plein de fantaisie. Ou comment une jeune fille accro au portable va gérer les petites ailes qui lui ornent le dos et la poussent au-delà de l’étreinte de sa mère, aux frontières d’un monde gothique, anthropomorphe et plus vraiment rationnel. Un rite de passage ? Nous avons posé quelques questions, sans prise de bec, avec la sympathique Daria Schmitt.

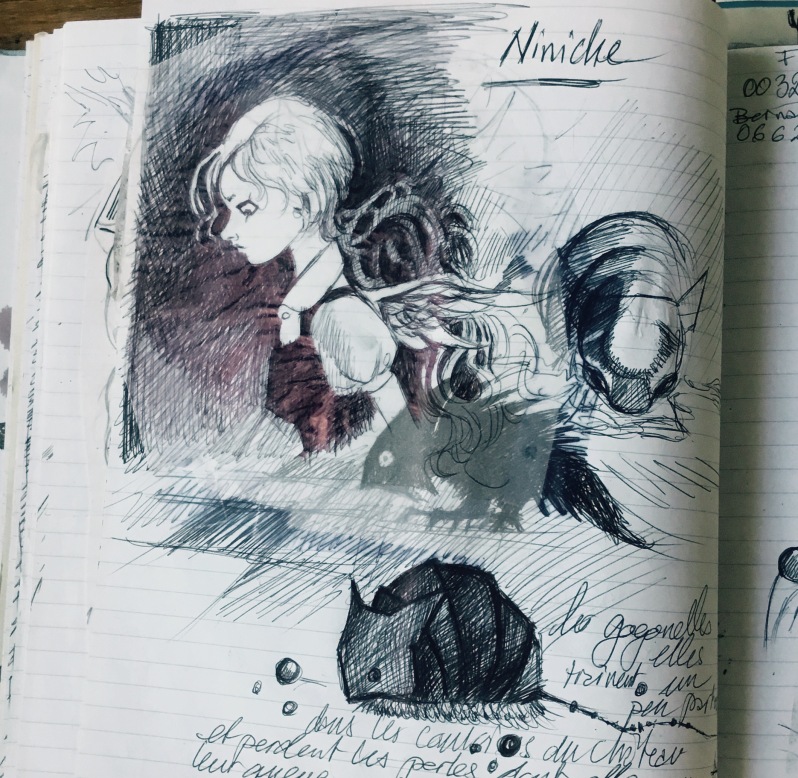

Un extrait du carnet de croquis de Daria © Daria Schmitt

Bonjour Daria. C’est votre deuxième album qui prend pour thème les oiseaux. Ornithomaniaque, vous ne le seriez pas un peu ?

Si, certainement. J’aime les oiseaux, le monde fantastique qu’ils occupent. Ils sont en quelque sorte nos voisins mais bien plus ingérables que les terriens. Ça m’amusait de m’introduire dans ce monde.

Mais qui a ouvert la cage aux oiseaux, alors, pour qu’ils vous séduisent ainsi ?

Mon enfance fut plutôt citadine mais j’ai passé beaucoup de temps en Provence aussi. Les oiseaux, j’ai appris à écouter leur chant, à les voir, toujours. Car si on ne les voit pas toujours, ils sont toujours présents. Ils sont toujours en interactions avec nous, mais certainement pas de la même façon qu’un chien, un mulot ou un chien qu’on peut apprivoiser.

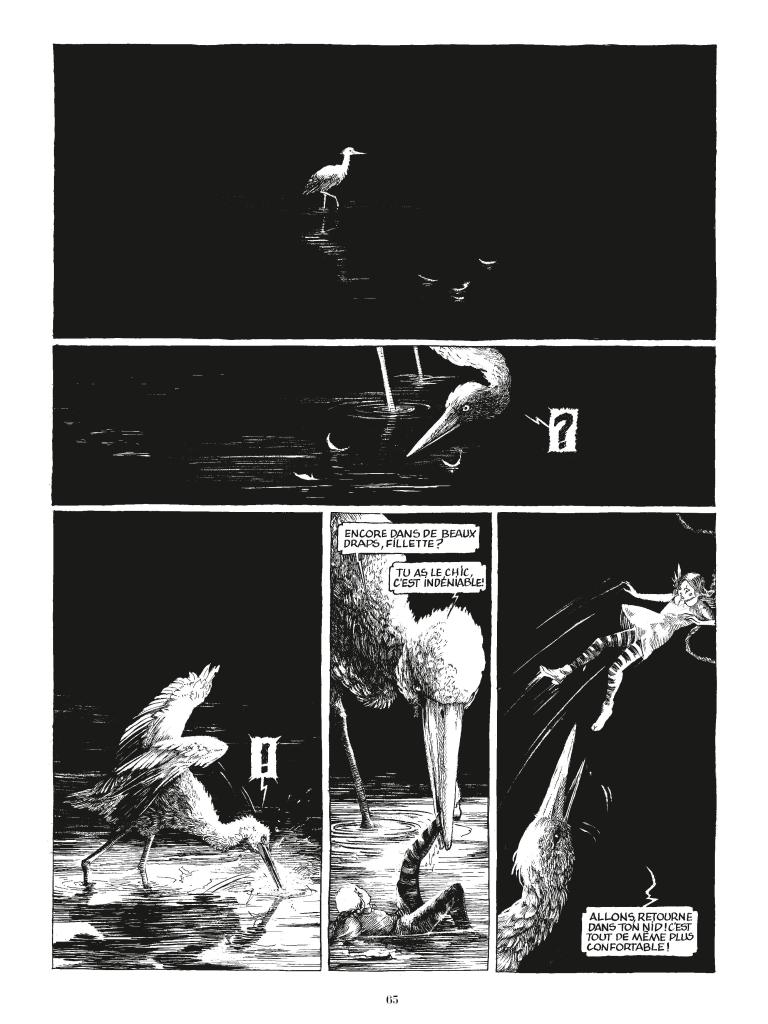

© Daria Schmitt chez Casterman

Certaines personnes ne remarquent pas la présence de ces volatiles, ce n’est pas mon cas. Je passe ma vie à les observer… dans un tout autre but que ces nombreux chats qui les regardent à travers la fenêtre. (rires).

Comment est née cette histoire d’Ornithomaniacs ?

De la rencontre avec ce qui est, je pense, l’oiseau le plus improbable sur terre : le bec-en-sabot. C’était dans un parc zoologique, à Viennes, je pense. Je suis resté très longtemps en admiration devant cet échassier spectaculaire. Plus par son profil que par les mouvements dont il est capable. Je me suis tout de suite dit qu’il ferait un excellent majordome. Ou un professeur. Une tête de vieux philosophe. Je voyais bien quel regard, quel sourire donner à cet oiseau. Avec un air un peu condescendant. Il se prêtait admirablement à l’anthropomorphisme.

© Daria Schmitt chez Casterman

… dans une histoire bizarre, pas si loin d’Alice au pays des merveilles.

Alice au pays des merveilles l’est sans doute encore plus mais on la fréquente depuis si longtemps qu’on s’est peut-être habitué à sa bizarrerie. Ornithomaniacs doit sans doute être plus limpide à côté. Pour cette histoire, je ne voulais ni conte, ni récit initiatique. Je voulais que ce récit fonctionne comme une pièce de théâtre dans laquelle les personnages s’ajusteraient les uns aux autres.

© Daria Schmitt chez Casterman

Dans un décor extrêmement construit qui n’est pas sans rappeler que vous avez un bagage en architecture.

Il faut équilibrer les masses ! Contrairement à mes travaux précédents, j’ai commencé à dessiner les postures des personnages, ce qu’ils disaient, et à fouiller ensuite. J’ai travaillé par séquence, en avançant sur plusieurs pages en vis-à-vis. Avec de très grandes illustrations, dans le prolongement de mon travail d’illustration sur Alice au Pays des Merveilles. Puis, j’ai pris la plume pour le monde des oiseaux et le pinceau pour celui de la maman qui va tout faire pour retenir notre héroïne, Niniche.

C’est une exploration, en fait. Trois ans en immersion totale dans le blanc et le noir.

Un extrait du carnet de croquis de Daria © Daria Schmitt

Peut-on qualifier cette oeuvre de Burtonienne ?

C’est vrai que j’aime beaucoup Tim Burton, encore plus son Ed Wood et Edward aux mains d’argent. Le but, ici, n’est pas de pénétrer dans son rêve mais de donner le filtre à travers lequel Niniche voit la réalité. On peut faire le parallèle avec Edward qui va arriver dans cette ville tranquille des États-Unis et qui va la chambouler.

Une étrangeté ?

Une singularité, je préfère, c’est plus étendu, ça touche à plus de choses. L’étrangeté, c’est plus un ressort dramatique. Ce n’est pas un livre sur la différence, j’insiste. Mais plus une manière de nouer toutes sortes de questionnements. Comment Niniche va-t-elle trouver sa place, passer de l’enfance à l’âge adulte, l’assumer.

Derrière cette trame fantastique, il ne faut pas oublier le réel, il est toujours là. Certains me reprochent une certaine complexité. Mais le scénario ne l’est pas tant que ça. Nous sommes juste entre le réel et le monde rêvé. Le fantastique s’insinue dans sa façon de voir le réel, différemment de sa mère.

© Daria Schmitt chez Casterman

Avec beaucoup de texte, et pas mal de nuances, de l’onirisme mais aussi de l’ironie.

Je cherchais un ton qui soit narquois, ironique. J’ai beaucoup travaillé en amont, avec beaucoup de recherches. Sur des mots, notamment, oeuf, oiseau, vol, plume. J’ai ainsi trouvé des comptines, des poèmes, comme Desnos ou Prévert, des articles, des collages tous azimuts. Et j’ai conçu mon album comme une variation autour de cet univers. Le ton, lui, s’est imposé, plus léger à côté du dessin dramatique, expressionniste.

© Daria Schmitt chez Casterman

Un ouvrage qui vous a marqué plus qu’un autre ?

Oui, certainement L’arrache-coeur de Boris Vian dans lequel les enfants s’envolent, s’échappent de leurs cages et de leurs mères abusives. C’est une lecture très importante pour moi.

Puis, ce thème de l’humain qui essaie de se rapprocher du ciel et de voler, quitte à passer pour un fou, depuis longtemps, des récits le traitent. Moi, je ne suis pas du tout Icare, j’aime bien rester terre-à-terre.

© Daria Schmitt chez Casterman

Il y a cette question qui referme cet album : « qui suis-je »?

C’est fondamental. Tous les personnages de cette histoire se cherchent, finalement. À travers eux-mêmes ou leurs actions. J’ai voulu que le propos soit moderne, que tous ces personnages soient les tenants de notre monde actuel.

Un extrait du carnet de croquis de Daria © Daria Schmitt

Il y a quelques semaines, votre oeuvre a fait l’objet d’une expo.

À la Galerie Neuvième Art. J’étais d’autant plus heureuse que j’exposais mon travail aux côtés de la naturaliste et photographe Geneviève Renson, qui a passé dix ans de sa vie à traquer le bec-en-sabot, dans les marécages du Nil etc. C’était une manière supplémentaire de mélanger bande dessinée et sciences naturelles.

Quelle est la suite, pour vous ?

Une… suite. Sur un autre oiseau en voie d’extinction, le Kiwi de Nouvelle Zélande. Il y aura d’autres guests aux côtés des personnages d’Ornithomaniacs : Clément Ader, notamment. L’écriture sera différente. Je suis en train de mûrir tout ça.

Le Kiwi est prêt à sortir du carnet de croquis © Daria Schmitt

Mais cette idée de jouer les prolongations m’est venue parce que je me suis rendue compte que j’avais du mal à quitter mes personnages. Il y a beaucoup d’éléments qui nourrissent cette nouvelle variation, les formes sont déjà là, reste plus qu’à incarner tout ça. Ce sont des travaux très chronophages.

Refermant le livre, que vois-je, la farde qui enrobe l’album est en fait un poster !

Un poster de la fille-pélican ! Le choix de la couverture fut dur. C’est un livre très travaillé, je le voulais plein comme un oeuf et mettre en avant tout ce que j’avais fait. Jusqu’à ce poster qui ne saute pas forcément aux yeux. On a fait exprès de ne pas marquer le pli.

Un grand merci Daria et bonne suite d’aventure, à vol d’oiseau.

Propos recueuillis par Alexis Seny

Rien à bâbord, calme à tribord, nous avons un océan de liberté qui nous attend, au coeur des préoccupations sociétales de pirates bien loin d’être ceux, cinématographiques, des Caraïbes. Car s’il y a de l’aventure, du sang et de la poudre sur les mains de Fabienne Pigière, Rudi Miel et Paolo Grella, en poursuivant la quête de Libertalia initiée par Daniel Defoe, les trois auteurs vont plus profond que la plupart des récits flibustiers. Nous les avons rencontrés autour du premier tome de cette série : Le triomphe ou la mort. Voguons, moussaillons !

© Paolo Grella

Bonjour à tous les trois. Pour commencer, honneur aux dames. Fabienne, à la base, vous n’êtes pas scénariste de BD. Vous êtes docteur en Histoire, Art et Archéologie. Comment êtes-vous arrivé au pays des phylactères ?

Fabienne : C’est grâce à Rudi. C’est lui qui m’a aidé à aborder le scénario BD. Il était intéressé par ma formation d’archéologue en vue d’approcher un thème historique en BD. Moins par mes travaux que par ma manière de travailler. En vue du parcours des personnages. C’est une matière qui m’intéresse beaucoup : quelle a été leur trajectoire ? Comment en sont-ils arrivés à imaginer cette utopie ? Comment ont-ils vécu et comment se sont-ils confrontés à leur époque ? Nous avons travaillé à deux sur ces questions.

Rudi : J’aime l’idée d’échanger, de tester ses idées l’un auprès de l’autre. Ça a beaucoup joué dans le développement de ce personnage inspiré de Daniel Defoe, l’auteur de Robinson Crusoe. Sur 2X30 planches, nous n’avons pas utilisé grand-chose des pistes qu’il lançait, 10% peut-être. Le reste, c’était à nous de le créer.

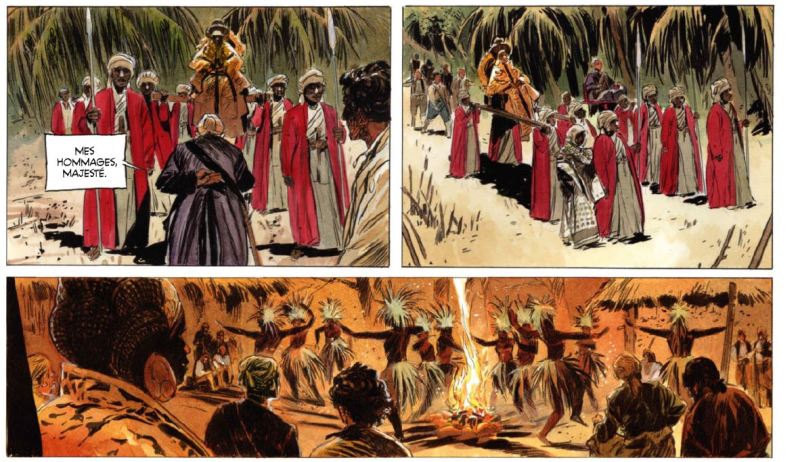

© Pigière/Miel/Grella chez Casterman

Rudi, avant ça, vous avez réalisé pas mal de bandes dessinées de sensibilisation.

Rudi : Oui, mais ça faisait un certain temps, après quelques projets de communication, que je voulais revenir à un projet personnel, avec des personnages, pas des commandes.

A priori, Fabienne, les pirates ne font pas vraiment partie de votre univers, si ? Au contraire de Paolo et Rudi, non ?

Fabienne : En effet, mais j’ai très vite eu un intérêt pour leur organisation et la matière dont ils remettaient en question leur société. Mine de rien, ils étaient des révolutionnaires avant la lettre, il visait le progrès social, l’égalité… Les femmes-pirates n’étaient pas rares. Et ensemble, ils gagnaient leur liberté et rompaient avec la société mise en place, en la combattant s’il le fallait. Oui, il y a de la violence, de l’aventure, mais aussi une véritable idéologie.

© Pigière/Miel/Grella

Paolo : Quant à moi, j’adore les récits de piraterie. Long John Silver, bien sûr, mais aussi les films, j’en regarde beaucoup. Ce pourquoi je voulais créer une BD qui soit dynamique, qui lorgne finalement plus du côté du cinéma que de la BD. Les deux médias sont, je trouve, de plus en plus liés.

Rudi : De mon côté aussi, j’ai toujours été fasciné par les pirates, leurs îles m’ont toujours intrigué en tant que huis-clos où les relations se développent. C’est extrêmement intéressant, comme cette idée de repartir à 0, libre et sans règle, ce qui n’est a priori pas compatible à l’idée qu’on se fait d’une société. Au-delà du grand large, comment faire pour mettre cela en place. Depuis vingt ans, je cherche à leur consacrer une série.

Mais vos deux personnages ne sont pas, au premier abord, destinés à rejoindre la piraterie.

Fabienne : En effet, un noble et un membre du clergé. Ils font partie du système en place, des oppresseurs, même. Mais dans une volonté de changement et de plus grande justice, ils vont rompre avec ce milieu.

Paolo : Ils vont d’ailleurs suivre une évolution graphique assez forte, passer d’un habillement très classique, de nobles, à quelque chose de plus sauvage. J’ai dû changer leurs cheveux, accentuer leur dureté notamment avec la barbe. Puis, si le prêtre est gentil, il a une forte personnalité, ça devait se ressentir. Le lecteur devait sentir qu’une fois à Madagascar, le ton, les personnages avaient changé.

© Pigière/Miel/Grella

Quand on a l’habitude d’écrire de manière scientifique. J’imagine qu’il faut changer ses réflexes pour faire « BD ».

Fabienne : C’est vrai, j’ai l’habitude d’une écriture de vulgarisation mais, d’un autre côté, je suis très sensible à la peinture, notamment. Ça m’a beaucoup plu d’avoir ce dialogue entre écriture et dessin, cette incarnation, d’y adapter notre écriture en complémentarité. C’est vraiment un dialogue.

J’ai beaucoup aimé raconter des choses qui peuvent être très complexes en pensant au découpage et à l’aspect synthétique inhérent à ce type d’ouvrage. Que puis-je dire en une planche ? J’ai appris beaucoup de chose et c’est finalement assez cinématographique.

Une certaine fraîcheur que vous avez amenée, aussi ?

Fabienne : Disons que j’y ai été sans a priori. Pour la fraîcheur, c’est à ce vieux baroudeur de Rudi qu’il faut demander.

Rudi : Si Fabienne a amené un point de vue féminin dans les échanges d’écriture, elle a aussi apporté une caution historique. Même si la piraterie n’est pas forcément son domaine de prédilection, elle a des réflexes de chercheuse. C’était nécessaire pour pouvoir entrer en contact avec la culture malgache et envisager la construction de Libertalia. Quelles pierres pourraient utiliser nos personnages pour créer cette cité ? Ce n’est pas anodin, il fallait être crédible. Nous voulions être au plus près du reflet de cette époque.

© Pigière/Miel/Grella chez Casterman

Fabienne : Ici, les historiens n’ont jamais confirmé l’existence de Libertalia mais on sait que les pirates ont créé ce genre de cité. Daniel Defoe a donc imaginé la vie de ce Misson, gentilhomme français qui s’est rebellé et a rejoint les pirates. Est-ce un personnage réel ? Une pure invention ? L’auteur en a joué en tout cas. Mais le contexte historique était en tout cas juste et correct.

Finalement, des pirates, il y en a beaucoup en bande dessinée, de tous les calibres. Et peut-être même plus qu’au cinéma. Comment expliquez-vous que les pirates soient tant liés au Neuvième Art?

Fabienne : Je pense que la liberté et l’aventure véhiculées par le monde de la piraterie n’y sont pas étrangères. Avec des luttes qui parcourent ce média. Puis, les auteurs se retrouvent dans ces valeurs, cette mentalité.

© Pigière/Miel/Grella

Rudi : Les premiers récits de pirates auxquels j’ai vraiment accroché, ce sont les Barbe Rouge de Charlier et Hubinon. Bon, aujourd’hui, je n’arriverais plus à les lire ! La BD est appropriée à ce genre de récit. Regardez Long John Silver de Dorison et Lauffray. Après, parfois, des histoires de pirates en BD, il n’y en a pas beaucoup avec une réflexion derrière. Ce fut notre défi, voir comment des hommes pouvaient se passer des normes de l’époque sans pour autant négliger l’épique.

Paolo : L’idée était de créer une histoire qui soit plausible, réelle. Pas une vision générale, fantasmée, le visuel devait donc, du coup, être très crédible.

Avec des scènes dures…

Rudi : Nous n’avons pas voulu occulter le côté dur des choses, tout en parlant de ces pirates qui vont mettre en place une très forte solidarité, mettre à l’honneur le partage et créer, presque avant l’heure, une mutuelle avant la lettre. Tout en essayant de survivre. C’est le problème de la plupart des récits de pirates, ils sont très romanesques. On parle finalement peu de la dureté de cet univers, au quotidien, on privilégie l’aventure. Comme référence à Libertalia, on pourrait citer Les passagers du vent de François Bourgeon.

© Pigière/Miel/Grella

… et un méchant qui fait le froid dans le dos quand même.

Paolo : Dans le scénario, il n’avait pas l’air si méchant, mais j’ai voulu marquer son visage et montrer toute la terreur qu’il peut inspirer. Il est cruel, hors-la-loi… Au-delà du réel, en fait, je l’ai créé plus dans une idée de fantasy. C’est un des personnages que je préfère, celui que je dessine le mieux.

© Pigière/Miel/Grella

Rudi et Fabienne, votre tandem était formé. Mais comme est arrivé Paolo, alors ?

Fabienne : Il est arrivé très rapidement sur ce projet, chaudement conseillé par une connaissance (Paul). En fait, nous avions un premier projet sur les vikings auquel Paolo était déjà attaché. Mais Casterman ne savait pas trop où le positionner dans son catalogue. Du coup, on a changé d’idée et nous sommes partis sur Libertalia.

© Pigière/Miel/Grella

Rudi : Un projet comme Viking n’avait rien de comparable à Libertalia. Pour ce projet concrétisé, Benoit Mouchart était enthousiaste avant même que nous ayons écrit une ligne. On en a parlé à Paolo qui était partant et voilà…

Paolo, c’est Paul Teng qui nous l’a conseillé. Et c’est vrai qu’en y pensant, le dessin de cet Italien collait bien à l’idée de ce qu’on voulait faire. Il a un dessin classique, pas forcément à l’avant-garde mais avec quelque chose d’incomparable, une touche personnelle. Puis, comme il utilise des couleurs directes, il arrive à donner une dimension, de la substance aux personnages. On lui a laissé la liberté du découpage. Ce qu’il a très bien fait, d’une manière assez proche des séries télé et du cinéma. Tous les trois, nous avons vraiment eu la même vision, aucun ne s’est désolidarisé à un moment.

Paolo : L’idée de Libertalia m’a tout de suite séduit. c’est une idée très forte mais pas du tout classique. Donc très difficile. D’autant plus que la vision des pirates est très bien formée dans la tête du lecteur.

© Pigière/Miel/Grella

Il y a cette couverture très réussie avec laquelle le lecteur se retrouve droit dans les yeux avec le personnage principal.

Paolo : J’ai voulu rappeler les drapeaux pirates et la tête de mort qui les orne. Du coup, j’ai eu l’idée de ce personnage pris de buste avec les bras croisés et des revolvers.

Dès le début, on peut donc apprécier votre travail de couleurs directes.

Paolo : Oui, je travaille à l’huile. Cette technique va me permettre de jouer dans les contrastes, de l’ombre à la lumière, de la transparence à la profondeur. Même si le travail est plus long et que je dois parfois redessiner des choses, le jeu en vaut la chandelle, pour l’ambiance.

© Pigière/Miel/Grella chez Casterman

Les pirates, les vikings, vous aimez l’eau, ma parole !

Paolo : Ces univers permettent de beaucoup jouer avec le visuel, les grands bateaux, la mer mais aussi des personnages qu’on peut personnalise. On joue avec des choses réelles et on crée des personnages qui, eux, ne le sont pas vraiment.

Après, j’ai dû étudier des plans de construction. ce n’est pas évident de trouver le bateau parfait pour transporter tout ce beau monde. Il a vraiment fallu faire oeuvre de reconstruction, de Rome aussi où se déroule une partie de l’histoire.

© Pigière/Miel/Grella

Libertalia est d’abord prévu sur trois tomes. On pourrait voir plus loin ?

Rudi : Il y a matière, en tout cas. Mais oui, en attendant, c’est un triptyque divisé ainsi « Genèse – projet de cette cité – conclusion ». Mais c’est sûr qu’avec ces personnages, il y a bien d’autres choses à raconter sur ces hommes qui vont choisir Madagascar comme terre de replis et y établir une micro-société. Quand on lit le recueil de Defoe, on se rend bien compte que l’évolution va compter et va amener des tensions tant certains pirates ne vont plus être sur la même longueur d’onde que d’autres. C’est difficile de regarder dans la même direction.

Reste plus qu’à attendre le second tome, alors !

Paolo : J’ai réalisé dix planches. Il devrait arriver pour avril 2018. Je suis en train de m’activer pour qu’on puisse le sortir avant. Il y a beaucoup de corrections à faire au niveau du lettrage. J’espère que l’aventure de Libertalia continuera au-delà des trois tomes. C’est énorme, cette série, il y a vraiment des choses à dire. Toujours plus fort, toujours plus grand.

© Pigière/Miel/Grella chez Casterman

Merci à tous les trois et que le vent souffle bien et fort dans vos voiles de pirates !

Propos recueuillis par Alexis Seny

Après un premier essai plutôt concluant et convaincant, Glénat persévère et assure de beaux jours à sa toute nouvelle collection d’ « Original Graphic Novel » en s’offrant une incursion dans le monde de la nuit. Moins envoûtante qu’épouvantable et monstrueuse. Dans les mains de Mat Salvia et de Djet, les Croquemitaines qui ont peut-être hanté votre enfance, vous forçant à vous tenir à carreau, nous reviennent en pleine face pour dévoiler une partie de leurs secrets. Une saga au graphisme enlevé, classieux, frénétique et fort en ambiance qui, en deux tomes et 256 pages, réinvente le genre. Nous avons rencontré les deux auteurs.

© Salvia/Djet – Croquemitaines chez Glénat Comics

Bonjour à tous les deux, vous êtes encore relativement « nouveaux » dans le monde de la BD. Que doit-on savoir de vous ?

Mat : Que j’ai plus de trente ans et que je suis avocat. Que j’ai toujours écrit et que j’ai désormais la chance d’être publié. Et que je ne compte pas en rester là.

Djet : J’ai plus de trente ans et je n’en fais pas tout un fromage. Je dois dire que le dessin fait partie de mon ADN. Je suis passé par la case « studio de dessin animé » avant d’atterrir enfin dans la BD, un rêve d’enfance, en 2010 avec mon premier bouquin. La suite de mes aventures est en cours avec Mat et d’autres.

© Salvia/Djet – Croquemitaines chez Glénat Comics

C’est la première fois que vous collaborez. Comment vous êtes-vous rencontrés ? À partir de quel moment vous êtes-vous rendu compte que ça pouvait « coller » entre vous ?

Mat : J’avais remarqué le travail de Djet sur le forum Café Salé, il y a quelques années. Quand j’ai fini 7 héros, ma première BD, je suis retombé sur certaines de ses illustrations publiées sur Facebook. Je l’ai contacté et voilà.

Djet : En fait, j’avais le sentiment qu’on m’espionnait et cela s’est confirmé quand Mat m’a contacté ! La suite s’est enchaînée naturellement avec de grosse discussion. En fait, c’est surtout Mat qui parlait et moi j’écoutais.

© Salvia/Djet – Croquemitaines chez Glénat Comics

Quels sont les forces de chacun d’entre vous ? Que vous êtes-vous apportés ?

Mat : Djet est un vrai passionné. J’ai toujours admiré ça. Lorsqu’il ne dessinait pas des recherches ou des planches, il dessinait pour le plaisir des croquemitaines ou des scènes inédites, c’était fou. Et puis c’est quelqu’un avec qui il est très facile d’échanger. Il est humble et toujours constructif. Bref, il est parfait quoi.

Djet : Haaa, je ne m’attendais pas à ce que Mat me dise autant de compliments. Je dois dire que Mat a une force de caractère hors du commun et beaucoup de détermination pour réussir à concilier sa vie de jour, de famille et de nuit. Il a un côté structuré et sensible dans les histoires qu’il met en œuvre qui me plaît beaucoup. Et qui m’a vraiment donné envie d’aller plus loin sur ce projet. En plus on est ami désormais.

© Salvia/Djet – Croquemitaines chez Glénat Comics

De vos héros d’enfance à vos maîtres à penser, qu’est-ce qui vous a mis le pied à l’étrier de la BD ?

Mat : À la BD, je ne sais pas. Personne en particulier. Je n’ai pas le sentiment de « faire de la BD ». Je raconte des histoires et il se trouve que pour l’instant, c’est par le biais de la BD. Mais d’un point de vue plus large, des personnes comme Pratchett ou Gaiman (et bien d’autres) ont eu et continuent d’avoir une forte influence sur mon travail.

Djet : La bd, les films, les romans, tous les champs de l’ensemble créatif m’interpellent et me motivent à aller plus loin. J’adore Dune par exemple, parce qu’il a enrichi mon univers et m’a ouvert l’esprit sur des univers grandioses. Gaiman, Pratchett et plein d’autres continuent à me donner envie de raconter des histoires à ma manière.

© Salvia/Djet – Croquemitaines chez Glénat Comics

Avec Croquemitaines, vous êtes le deuxième tandem à intégrer la collection « Original Graphic Novel » de Glénat. Croquemitaines préexistait-il déjà à l’annonce de ces comics made in France ou au contraire cette initiative vous a-t-elle mis sur la piste de ces « monstres » sous-exploités ?

Mat : Oui, Croquemitaines existait avant. C’était l’histoire que nous souhaitions raconter avec Djet et il se trouve qu’elle a plu à Olivier Jalabert (notre éditeur chez Glénat).

Olivier Jalabert vu par Djet

D’autant que le comics, c’est dans vos gênes. Déjà dans votre premier album, Mathieu, 7 héros, on le percevait ? Et vous, Djet, il y a eu ce Poet Anderson Outre-Atlantique (et malheureusement inédit chez nous) ?

Mat : Je crois qu’il s’agit sincèrement d’une coïncidence. Je lis très peu de comics et je ne suis pas vraiment attiré par tout ce qui touche aux super héros, à quelques exceptions près, en fait !

Djet : Comment dire non poliment (il rit). En fait, je suis avant tout passionné de manga… Mais, finalement, la passerelle entre les deux univers, comics et manga, est minuscule. Je me suis intéressé au comics à nouveau avec Poet Anderson mais sur sa branche indé avec une approche originale sur l’histoire et le graphisme. Un registre qui me correspond mieux et davantage que les histoires fleuves des superhéros.

© Djet

Qu’est-ce qui fait et a fait votre culture comics ?

Mat : Frank Miller, Alan Moore, Mark Millar, Neil Gaiman bien sûr, Snyder (La cour des Hiboux !!!), Warren Ellis… et d’autres mais rien de très original.

Djet : La tendance du moment, Greg Capullo, Sean Murphy, Matteo Scalera, Fiona Staples, Greg Tocchinni.

Pensiez-vous qu’un jour l’édition française s’ouvrirait (à nouveau) aussi franchement à la créativité comics ?

Mat : Je rejoins un peu Olivier Jalabert sur le fait qu’on fait de la BD, point. Le format, la narration, les thèmes… plein de choses peuvent changer selon la culture, mais au final, nous racontons tous une histoire à l’aide d’illustrations.

© Salvia/Djet

En comics français d’hier ou d’aujourd’hui, qu’est-ce qui vous botte ?

Mat : Plein de choses, mais souvent plus du côté comics indépendant ou Graphic Novel. Comme je l’ai dit, le super héros, à quelques exceptions près, ne m’intéresse pas.

Djet : Pareil, à part Batman. Parce qu’il est un humain sans pouvoir (même s’il est blindé de thunes) Ces problématiques, on les ressent davantage.

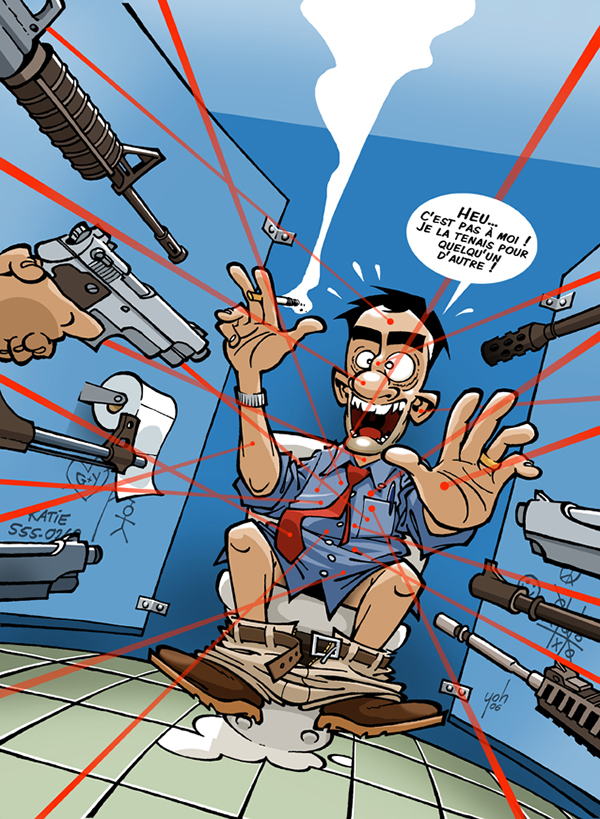

Mais, entrons dans le vif du sujet et la nuit noire, qu’évoquent pour vous les Croquemitaines ? D’aussi loin que vous pouvez vous souvenir, comment les avez-vous « rencontrés » ? Vous en avez eu peur, enfants ?

Mat : Petit, j’avais peur du noir et ce qui était caché dans ma chambre, que ce soit dans le placard ou sous mon lit. Je dormais recroquevillé et le matin, j’avais souvent mal aux jambes. Mais je n’ai jamais eu peur de quelque chose de précis, comme le croquemitaine.

Djet : Oui, cette peur du dessous du lit. C’est quelque chose de diffus et pourtant palpable quand tu es petit. Il doit bien y avoir quelque chose là-dessous pour qu’on angoisse à ce point.

© Salvia/Djet – Croquemitaines chez Glénat Comics

Faisaient-ils partie des personnages utilisés par vos parents pour vous rendre « plus sages » ? Et ça marchait ?

Mat : Non, ah ah, j’ai eu la chance d’être élevé dans une famille où l’on ne menace, ni ne frappe ou ne crie sur un enfant.

Djet : J’avais d’autres sortes de croquemitaine dans ma tête et autour de moi. Mais on ne me menaçait jamais, j’arrivais à me faire tout seul comme un grand.

À la Réunion, également ?

Djet : C’est vrai, on avait des personnages, des locaux. L’homme-coq (et oui, ça a fait sensation pendant une période, on en parlait même dans le journal local pour dire qu’il avait été aperçu à tel endroit) ainsi que Grand-mère Kal, pour ne citer qu’eux. Mais c’était surtout une manière de se faire peur entre gamins.

© Salvia/Djet – Croquemitaines chez Glénat Comics

On sait que les croquemitaines (boogeyman pour les anglo-saxons) se déclinent en une quantité invraisemblable de noms en fonction des patois et des régions où l’on se trouve. Avez-vous eu affaire à l’une ou l’autre variante de ces croquemitaines ?

Mat : Les noms utilisés pour les croquemitaines de la BD proviennent de là. Je suis nul pour trouver des noms ou des titres et l’idée me plaisait de réutiliser le folklore de nos régions.

Mais les croquemitaines, pourquoi ce sujet ? On n’est pas si loin d’une histoire de vampires, non ? Mais avec du sang neuf et original.

Mat : Je ne sais pas, je pense que c’est différent. Les croquemitaines incarnent nos peurs, celles que l’on refuse d’affronter. Ces peurs se nourrissent les unes des autres et grossissent, jusqu’à devenir de puissantes entités qui, à leur tour, nourrissent nos peurs. C’est un cercle vicieux et sans fin. Nous ne les voyons pas car nous refusons de faire face à certaines choses. Mais elles sont là.

© Salvia/Djet – Croquemitaines chez Glénat Comics

Puis, aussi, un côté The Thing, avec cette possibilité qu’ont les croquemitaines de prendre le contrôle d’honnêtes gens pour accomplir leurs noirs desseins.

Mat : Le Croquemitaine veut se nourrir. Et pour cela, oui, il peut se faire « entendre » d’un humain, en le poussant à céder à ses pulsions les plus noires.

Djet : Les thématiques sont plus éloignées que ça. Je rejoins Mat là-dessus. Après une histoire de vampires, pour ma part, j’aimerais bien un jour, mais il faudrait une vrai et nouvelle problématique pour que cela m’intéresse.

© Djet

© Salvia/Djet – Croquemitaines chez Glénat Comics

Et puisqu’il faut entrer dans la nuit, je me suis laissé dire que vous, Mathieu, avec votre activité d’avocat, c’était votre moment privilégié pour écrire. Ça aide du coup à écrire une ambiance comme celle de Croquemitaines ?

Mat : Ah ah, non, je ne crois pas. Ce n’est pas un choix, c’est un le seul moment que j’ai, avec les weekends. Généralement, je réfléchis à mes histoires 24h/24, puis je note des idées, le soir. Le weekend, lorsque je suis moins fatigué, je mets tout ça en forme où je découpe. Sincèrement, si j’avais le choix, je préférerais faire autrement.

Mais, au fait, avocat et scénariste de BD, ce sont deux activités conciliables ? D’autant que ce ne sont pas vraiment les deux mêmes types d’écriture, si ? Aussi, il vous faut plus qu’une partition « monolinguistique » (au risque d’être caricatural) aux dialogues. C’est, paraît-il, la partie la plus ardue pour vous, Mathieu ?

Mat : Avocat et scénariste, oui, c’est conciliable, je ne suis d’ailleurs pas le seul, même s’il me semble que nous ne sommes que deux à le faire. Il y a aussi beaucoup de comédiens chez les avocats. Je ne crois pas que j’aurais pu devenir scénariste sans avoir d’abord été avocat. Cette profession m’a appris énormément de choses, notamment à être synthétique et à savoir comment présenter une idée et la développer pour la rendre pertinente. Quant aux dialogues, oui, ce n’est pas évident. Enfin c’est surtout quelque chose que je redoutais beaucoup mais jusqu’à maintenant, personne ne semble s’être plaint de mes dialogues, donc je prends un peu de recul.

© Salvia/Djet – Croquemitaines chez Glénat Comics

Mais est-ce qu’un métier influence quand même l’autre ?

Mat : Je ne sais pas, peut-être. Etre avocat, c’est la chance de pouvoir toucher à tout et de découvrir énormément de secteurs d’activité différents. Cela nourrit certainement mes idées, d’une manière inconsciente.

De votre côté, Djet, vous êtes un touche-à-tout virtuose. Spécialiste des storyboards, avant tout ? Une étape dont on ne peut se passer quand on fait une BD ou un film, ou un jeu vidéo ?

Djet : Houlà tout de suite les grands mots. Disons que j’aime cette partie-là dans la bd car tout prend forme et c’est presque frustrant de devoir remettre une couche d’encrage dessus, puis une de couleur. Je ne dis pas spécialiste car il y a encore pleins de grammaire que je ne maîtrise pas, en tant qu’autodidacte. Pour le dernier boulot de story-board en dessin animé, j’ai dû réapprendre plein de choses sur les bases, car avec le temps j’oublie des choses qui ne sont pas bien ancrées en moi. Ma cheffe a été hyper-patiente avec moi, je la remercie encore.

© Djet

C’est un pari de faire une histoire, au long cours, quand même, qui se passe uniquement la nuit ? Graphiquement aussi ? Comment « éclaire »-t-on ça ?

Djet : Je dois dire, qu’on l’éclaire comme on peut. Il faut avoir des références de films ou de séries qui se passent la nuit. Comme Stranger Thing où la lumière, surréaliste vient éclairer la scène. Grâce à ce genre d’artifice, entre autres. Et puis, sinon on n’aurait rien vu sur les cases. Il y aurait eu juste des yeux qui se baladent sur des surfaces noir. J’aurai pu gagner beaucoup de temps.

À côté de ça, vous êtes un alliage d’influence comics, manga, jeu vidéo… Comment avez-vous concilié ça en un style… le vôtre ?

Djet : Par le travail tout simplement. Après, décrire le processus par lequel j’y suis arrivé reviendrai à avoir du recul sur soi et à réussir à décortiquer pelure par pelure ce qu’on est. Par contre, les amis/collègue y sont pour beaucoup, avec leur analyse et soutien. En regardant le travail des autres dans tous les domaines, aussi. Puis, un peu de confiance pour essayer de trouver sa propre voix.

© Salvia/Djet – Croquemitaines chez Glénat Comics

Je me suis laissé dire que ces influences (jeu vidéo, cinéma…) comptaient aussi parmi les vôtres, Mathieu ?

Mat : Oui, mes influences viennent vraiment de partout, aussi bien de la photo, que de l’illustration, que du jeu vidéo, du cinéma ou de la littérature. Le médium m’importe peu, seul compte l’histoire.

Djet, avez-vous du faire beaucoup de recherches pour trouver l’univers graphique de ce diptyque ? Aussi, il y a beaucoup de personnages, facile de les avoir tous en main ?

Djet : Au final, pas tellement, je crois que les descriptions de Mathieu étaient suffisamment claires et j’attendais un véritable challenge comme celui-là pour m’exprimer. Par contre, j’ai produit plus que de raison sur l’album, car l’univers est tellement riche que j’avais plein d’idées. C’était presque frustrant de pas avoir assez d’énergie pour tout faire.

© Salvia/Djet – Croquemitaines chez Glénat Comics

La couverture de ce premier tome a un côté très « Little Nemo », non ?

Djet : Alors, oui et non. Parce que je n’y ai pas réellement pensé. Cela m’a frappé, par la suite. Il faut dire que ce n’est pas ma première version de couverture. J’en ai fait une bonne dizaine avant, enfin, de me fixer sur celle-là. Parce qu’avec mon éditeur, nous voulions une compo qui soit similaire entre les deux titres. Et le coup du lit, comment ne pas y penser quand on parle de monstre supposé être sous le lit. Au pire ça reste un hommage à un album de référence!

Néanmoins, bas-les-pattes les enfants, c’est un contenu trash et adultes, très noir que vous nous donnez à voir… Pourtant, si on est dégoûté, on en ressort aussi (honteusement, peut-être) fascinés. Comment vous l’expliquez ?

Mat : Je ne sais pas. Honnêtement, je n’ai plus aucun recul sur Croquemitaines. Je n’arrive plus à lire le Livre 1 et lorsque je me force à le faire, je ne vois que des défauts. L’histoire ne fonctionne pas sur moi car je l’ai bâti. Je n’ai en tête que l’histoire que je voulais raconter et je n’ai aucun moyen de savoir si j’ai réussi.

Djet : C’est la faute de mon scénariste quoi qu’il arrive. Je suis un peu comme Mat, plus de recul, mais les retours que j’ai pu avoir par le public et les critiques me font plaisir, car on a réussi à glisser l’horreur qu’il faut dans les événements du bouquin, et que cela peut vraiment effrayer certaine personne. Cela me fait dire, qu’on a emprunté un chemin avec Mat qui était sans retour (rire)

© Salvia/Djet – Croquemitaines chez Glénat Comics

Et, encore une fois, mieux vaut ne pas mettre tous les méchants dans le même sac, certains sont même plutôt gentils… Comme ce Père-la-Mort qui va accompagner votre héros Elliott envers et contre son engeance. Il y a un fossé générationnel qui s’est construit parmi les croquemitaines. Pourquoi ?

Mat : Il y a beaucoup de thèmes abordés dans cette histoire, et deux grandes histoires majeures. La première, littérale, est celle du Croquemitaine âgé qui veut changer et qui se retrouve confronté à la nouvelle génération. La seconde, symbolique, est celle de cet enfant qui doit traverser la nuit et affronter ses peurs pour faire son deuil et quitter le monde de l’innocence.

Puis, il y a cette bête qui accompagne le Père-la-Mort, mais quelle est-elle ?

Mat : Le « Chien ». Dans le livre 1, on sait que c’est un Cauchemar. C’est aussi un peu plus que ça, mais il faudra attendre le livre 2.

© Salvia/Djet – Croquemitaines chez Glénat Comics

Le fait d’être dans une création originale en comics, ça vous a permis de libérer votre trait dans la mise en scène, les cadrages ? De lâcher la bride là où dans de précédentes œuvres, vous mettiez le frein ?

Djet : Disons que ce que j’aimais dans le manga et dans le comics, ce sont les possibilités offertes par le sens des cadrages et des cadres eux même. Tout pouvais avoir du sens, entre les pleins et les vides laissés entre les bordures de la page et les cases elles-mêmes ou les pleines pages, qui pouvaient donner place un événement fort et intense.

Que nous réserve le second opus ? Un deuxième et puis s’en vont ou y’a-t-il de la place pour d’autres aventures de croquemitaines ?

Mat : J’espère que le second opus va éclairer d’une lumière nouvelle le premier et apporter suffisamment de réponses pour que personne ne se sente frustrée. Cette histoire a toujours été celle d’Elliott, et lorsque vous aurez lu la fin, vous comprendrez qu’il ne peut y avoir de suites.

Quels sont vos projets, alors ?

Mat : Ecrire, encore et encore ! Avec Djet, on monte un second projet en ce moment qu’on espère pouvoir présenter aux éditeurs d’ici septembre. Je monte un autre projet avec Grelin. Un projet de contes pour enfant avec Nénent. Voilà. Et peut-être d’autres choses si j’ai suffisamment de temps.

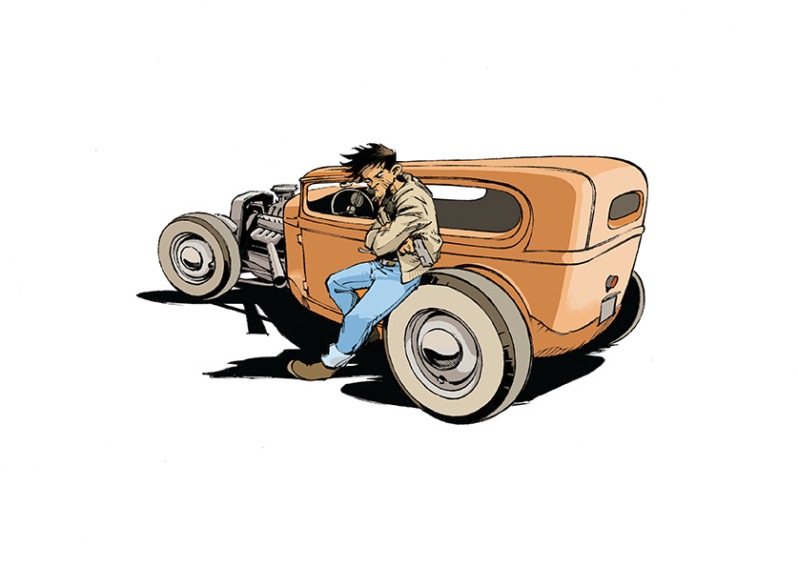

Première image du projet secret de Salvia et Djet

Djet : Il a tout dit ! En attendant, je travaille sur un projet chez Grand angle – Bamboo. Une histoire plus classique mais qui reste dans un gros format, donc avec l’expression plus large au même titre que Croquemitaines. J’ai hâte de me remettre à bosser avec Mat.

Avez-vous vu les autres moutures de ces Original Graphic Novel ? Que pouvez-vous nous en dire ?

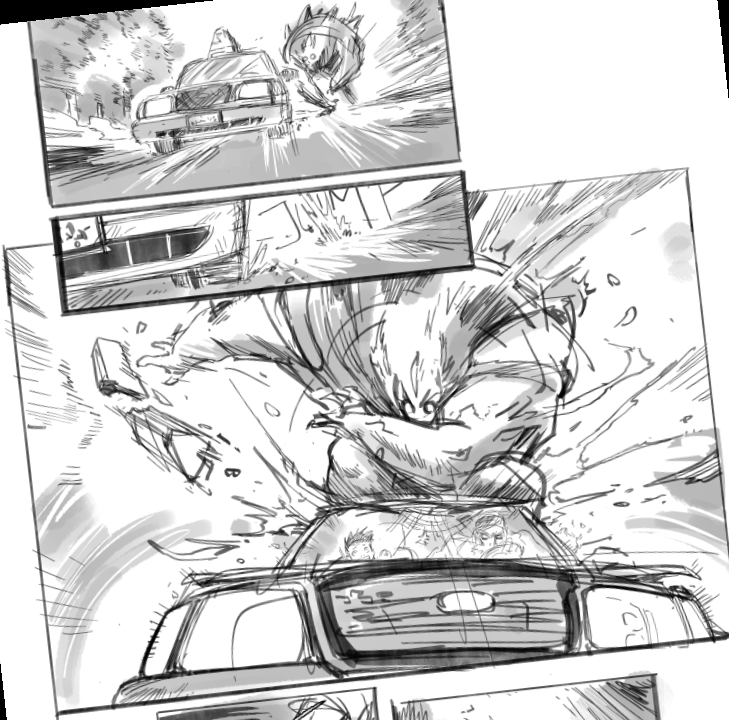

Mat : Je peux vous dire que « Il faut flinguer Ramirez » de Nicolas Petrimaux va vous décoller les rétines et vous coller au fond de votre fauteuil. Tenez-vous prêts, parce que vous allez prendre une sacrée claque.

Djet : À part, le « il faut flinguer Ramirez » je n’ai pas eu l’occasion de voir autre chose.

Il Faut Flinguer Ramirez, un road-movie sanglant mâtiné du cinéma de Tarantino par Nicolas Petrimaux

Au fond, pour finir, que disent les monstres sur notre monde ?

Mat : Allons… les monstres, ça n’existe pas.

Djet : Ils sont partout en vrai, mais peut-être pas sous la forme qu’on attend.

Allons vite nous mettre à l’abri, alors ! Un grand merci à tous les deux.

Propos recueuillis par Alexis Seny

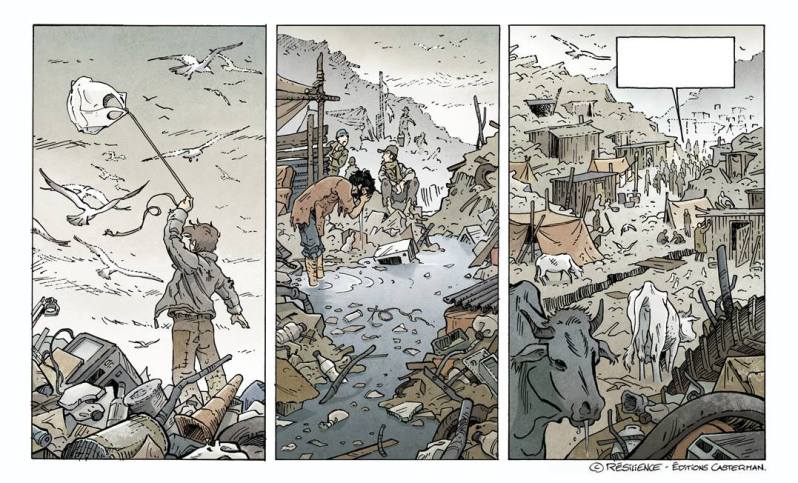

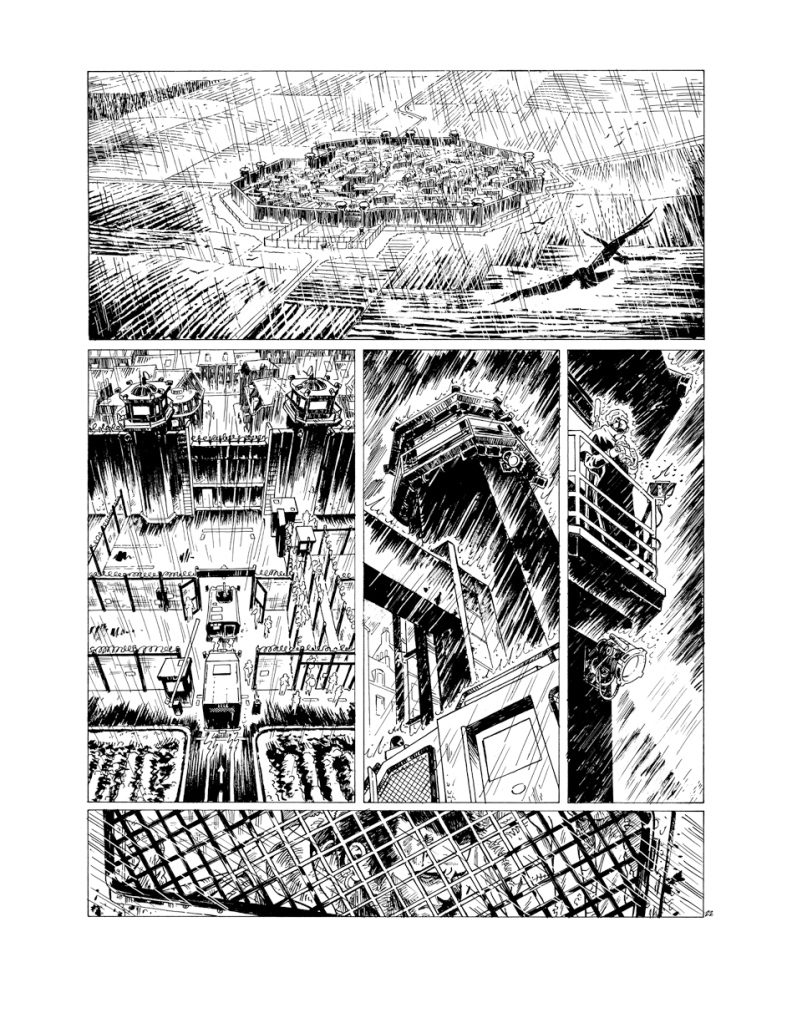

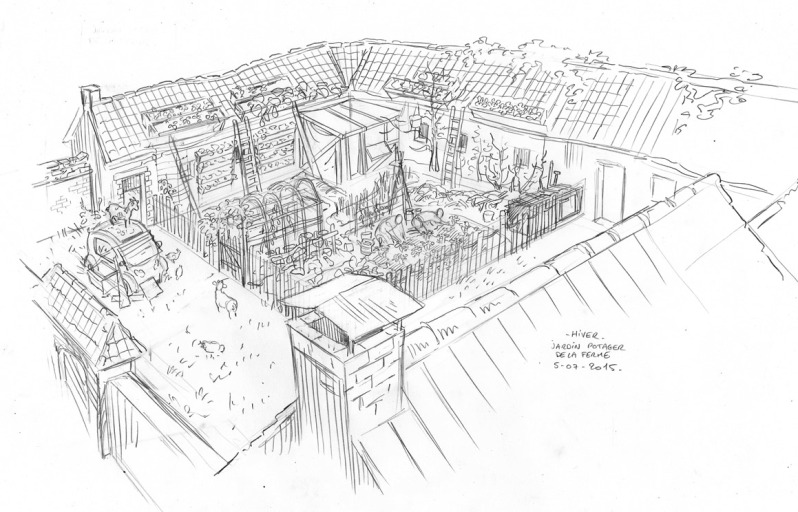

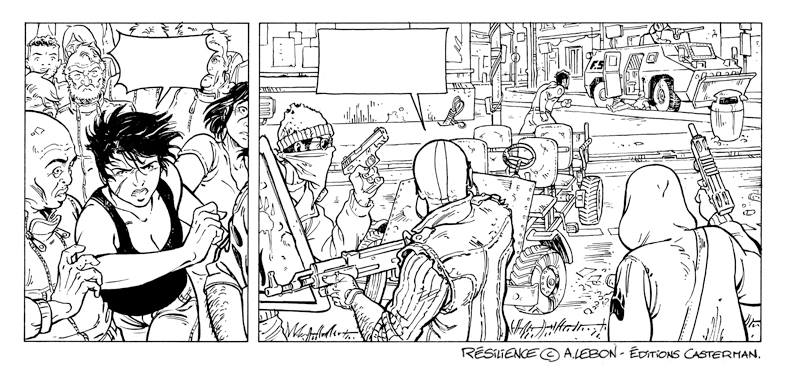

Par les temps qui courent, le Neuvième Art se soucie de plus en plus de l’espace qui l’entoure, de notre monde dans lequel les sécheresses sont de moins en moins rares et les terres de plus en plus arides. Notre monde agricole sur lequel « veillent » (à leurs intérêts, principalement) les puissantes sociétés, que dis-je, les monstres comme Monsanto. Dans Résilience, c’est à Diosynta Biotechnology que sont confrontés les personnages d’Augustin Lebon. Et s’il faut choisir son camp, le manichéisme n’est pas pour autant de mise dans ce monde post-apocalyptique où chacun fait ce qu’il peut pour survivre. Interview.

© Lebon/Poupelin

Bonjour Augustin. Ce n’est pas la première fois que vous publiez un album mais j’imagine qu’il a une saveur particulière, vous y êtes auteur… complet.

Oui, c’est vrai, c’est une idée, une histoire que je voulais développer et qui me tenait à coeur. Après si je me suis, cette fois, occupé du scénario et non seulement du dessin, je n’étais pas entièrement seul puisque Louise Joor m’a servi de renfort et Hugo Poupelin a réalisé les couleurs.

© Augustin Lebon

Justement, cette idée qui vous tenait à coeur, quand vous est-elle venue ?

Il y a six-sept ans, je suis tombé sur un documentaire qui traitait de l’agriculture sous un angle catastrophé : « Solutions locales pour un désordre global » de Coline Serreau.

Ça m’a retourné et j’y ai tout de suite trouvé matière à faire une BD. Mais je n’ai pas trouvé tout de suite la manière de concilier la BD que j’apprécie, faite d’action et de divertissement, avec ce thème très actuel qu’est l’écologie. Je me suis lancé quand j’ai trouvé le genre qui me permettait de le faire : l’anticipation.

Sans renier vos deux précédents albums, non plus ! Il y a dans Résilience, une part de western, non ?

Un aspect poussiéreux, désertique, c’est vrai. Mais c’est une BD qui parle beaucoup de ce qui peut se passer demain si on continue sur la lancée d’aujourd’hui. Mais, étant fan de western, ça ressort certainement.

© Lebon/Poupelin chez Casterman

Cette situation qui dégénère, c’est surtout une affaire de politique. Pas si éloigné de celle menée aujourd’hui.

C’est vrai, la situation que je décris, on y est arrivé à cause d’une absence totale de politique dans le domaine de l’écologie, de l’agriculture. Un désintérêt, une absence de vision. Il me tenait d’inventer un futur qui parlerait d’aujourd’hui et de ce que je ressens. Une société, un avenir plus serein, ça passe par une politique audacieuse.

© Augustin Lebon

Finalement, je ne m’y retrouve pas, êtes-vous Belge ou Français ?

Je viens de Roubaix, en fait, mais ça fait dix ans que j’habite en Belgique. Du coup, moi non plus, je ne sais plus. Disons que je suis Franco-Belge.

© Lebon/Poupelin

Cela ne vous a pas forcément empêché de suivre le dernier débat Macron-Le Pen. L’environnemental n’y était pas franchement de mise…

C’est dommage, l’écologie est devenue un parti politique. Comme s’ils étaient cinq sur une branche qu’ils sont en train de la scier et qu’ils n’en désignaient qu’un comme responsable. Il faut conscientiser tout le monde aux enjeux écologiques. La résilience dont je parle a déjà commencé mais elle est principalement soutenue à la base, par des initiatives locales, pas en hauts lieux.

Justement, Résilience, pourquoi ce titre ?

À partir du moment où j’avais mon angle d’attaque sur l’anticipation, j’ai cherché un titre qui puisse coller. La résilience, c’est d’abord un terme sociologique qui désigne ce comportement humain, mais aussi des écosystèmes après une catastrophe pétrolière par exemple, à se reconstruire après un traumatisme. C’était le titre parfait. D’autant que si certains ont pris les armes, les héros sur lesquels je m’attarde sont pacifiques. Ils doivent survivre, néanmoins.

© Augustin Lebon

On aurait pu craindre une vision manichéenne, ce n’est pas le cas. Autant du côté des officiers du pouvoir que du côté des agriculteurs qui ont le nez dans le guidon ou, de toute façon, doivent bien continuer à survivre et gagner leur croute même s’ils doivent, pour cela, utiliser des pesticides et d’autres crasses…

J’ai essayé d’amener un peu de nuances. Bon, tout le monde ne les perçoit pas, apparemment, mais c’est une autre histoire. Je ne voulais pas faire des agriculteurs les méchants de cette histoire. Ils sont piégés, par le productivisme, dans un engrenage. Ils se posent des questions ou pas. Et si cette série se veut critique, je ne cherche pas à accabler ces producteurs.

© Augustin Lebon

Il y a ainsi de la place pour plus d’une opinion. Comme la résistance qui se mène de manière violente ou pacifique. Avec, de chaque côté, des personnages symboliques.

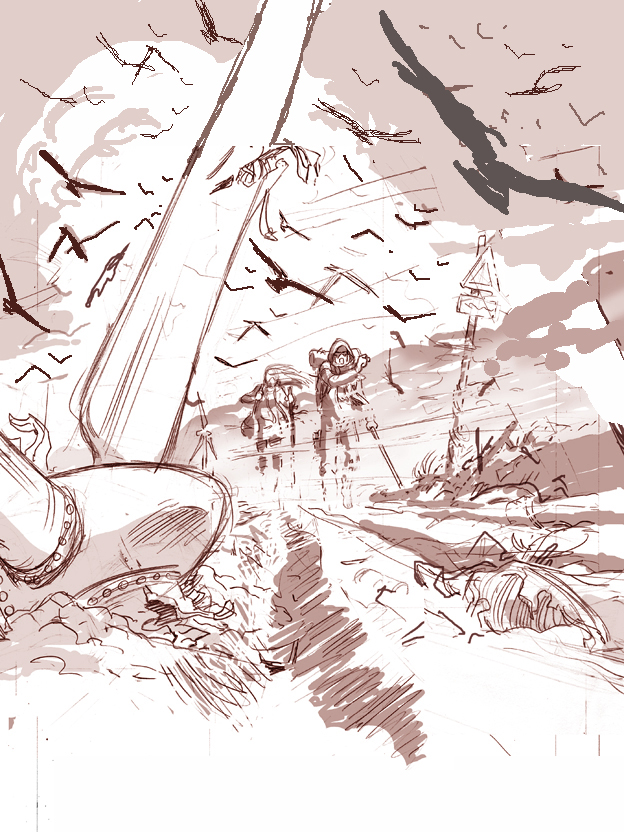

Du côté de la violence, on retrouve les Fils de Gaïa. Ils lorgnent du côté de Mad Max, non ?

Je ne suis pas un grand fan des premiers Mad Max, mais de leur vision post-apocalyptique, en ont découlé beaucoup d’autres films que j’ai aimés ou moins. Le dernier Mad Max, je l’ai trouvé plus intéressant. Alors, les Fils de Gaïa, avec leurs pistolets, leurs véhicules, oui ils pourraient en être issus, mais il fallait qu’ils restent dans le ton de mon univers.

Les fils de Gaïa © Augustin Lebon

Quelles ont été vos recherches documentaires ?

J’ai regardé pas mal de documentaires sur l’agro-alimentaire de manière à cerner la thématique mais pas que des documents à charge. Je suis sensible à tout ce qui se rapproche de l’agro-écologie. J’ai même consulté des documents du Ministère de l’agriculture. Puis, dans un autre volet, je me suis pas mal intéressé à la résistance telle qu’elle se menait durant la seconde guerre mondiale.

© Augustin Lebon

Au niveau graphique, j’ai finalement fait assez peu de recherches mais je me suis beaucoup documenté dans un souci de crédibilité. Je n’ai pas fait beaucoup de croquis préparatoires mais des cuistax des Fils de Gaïa [et, croyez-moi, ce n’est pas si facile à dessiner] aux logos et uniformes, je voulais amener quelque chose d’oppressant, une dramaturgie.

Votre héros s’appelle Adam, un rapport avec la Bible ?

Au départ, il devait avoir un autre prénom mais ce fut un sujet discussion avec mon éditeur. J’ai donc adopté ce deuxième prénom qui a moins rapport à la Bible qu’à la signification de ses racines hébraïques : « de la Terre ». Cela va bien pour un fils de parents résilients qui entretient un lien fort avec sa famille. Après mon éducation catholique a certainement joué. Comme le mythe de la terre promise vers lequel l’intrigue se dirige.

© Augustin Lebon

Avant ça, il y a les Terres Mortes… ces terres qui sont pourtant luxuriantes, porteuses de belles plantations.

C’est vrai, elles sont productives mais elles sont mortes, asséchées par l’utilisation intensive d’herbicides et de pesticides. Regardez les champs en ce moment. C’est le désert,des terres vides dans lesquelles l’eau ne s’infiltre pas. C’est un paradoxe, les pesticides tuent les sols mais les rendent productifs. Jusqu’à quand ?

© Lebon/Poupelin chez Casterman

Vos héros ne le sont pas vraiment, finalement. Si ?

Adam, c’est un héros paradoxal. Il a le physique de l’emploi, la mâchoire, la physionomie carrée. Mais il n’est pas doué, il est maladroit, il ne fait pas un bon résilient. Puis, il se pose pas mal de questions. Il saisit les opportunités et renonce au combat. Du coup, il va accompagner des personnages qui ne sont pas du même type, un groupe qui veut s’en sortir. Comme Ellen qui est plus sûre d’elle ou Agnès qui avance quoiqu’il advienne.

Ellen © Augustin Lebon

Et si vous nous parliez un peu de vos deux collaborateurs.