Flux RSS

Flux RSS

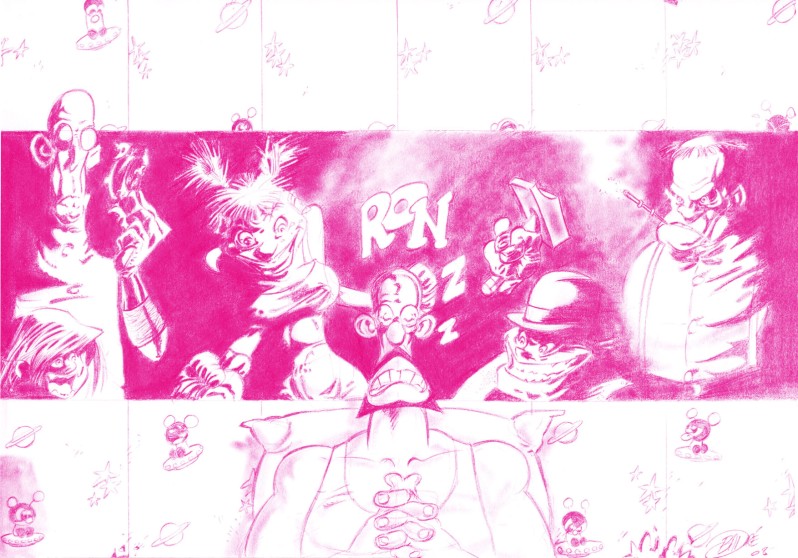

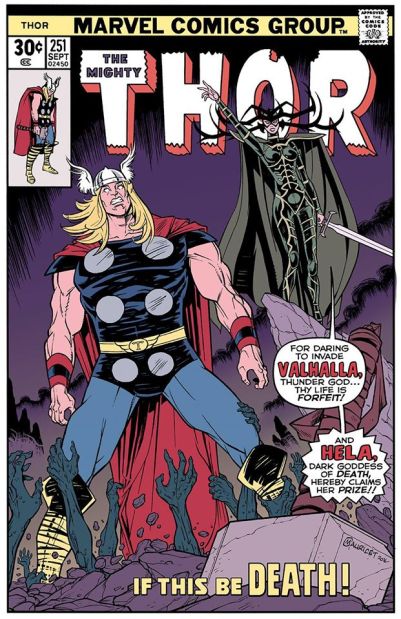

FRNCK ! Kézako ? Vous n’êtes pas les premiers ni les derniers à vous demander comment prononcer le titre imprononçable de cette nouvelle série d’Olivier Bocquet, Brice Cossu et Yoann Guillo, qui a fait sensation dans les pages de Spirou. Certains essaient Frequeque tandis que d’autres s’abstiennent. De quoi asseoir un peu plus le mythe naissant, l’histoire d’un garçon hyperconnecté qui, du jour au lendemain, se retrouve à devoir survivre dans un monde hostile et préhistorique qui n’a pas encore appris les voyelles. Heureusement, Olivier et Brice n’y ont pas perdu leur Français. Interview plus que sympathique de ce tandem délirant autour d’une série ambitieuse et généreuse.

Bonjour à tous les deux, jamais auparavant vous n’aviez collaboré, comment vous êtes-vous connus ?

Brice : En fait Olivier m’a contacté via F…..ahem, une célèbre plateforme de réseaux sociaux, ayant vu une de mes séries en cours chez Soleil et pensant que mon dessin pour faire l’affaire pour FRNCK , et j’avoue être immédiatement tombé sous le charme du projet.

Comment définiriez-vous l’autre ? Qu’est-ce qui fait qu’à vous deux, vous faites la paire ?

Brice : Pour résumer, je dirais que coup du hasard ou du destin, en tout cas ça a matché immédiatement, et on est toujours aujourd’hui surpris de cette «complicité » qui s’est nouée finalement.

Olivier : Voilà. On est très exactement sur la même longueur d’ondes. À tel point que plus on avance dans les albums, plus mes descriptions dans les scénarios sont succinctes. Je sais qu’il sait.

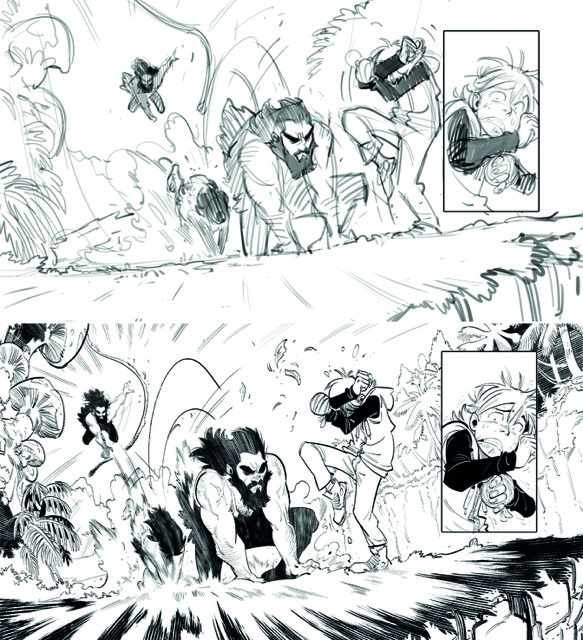

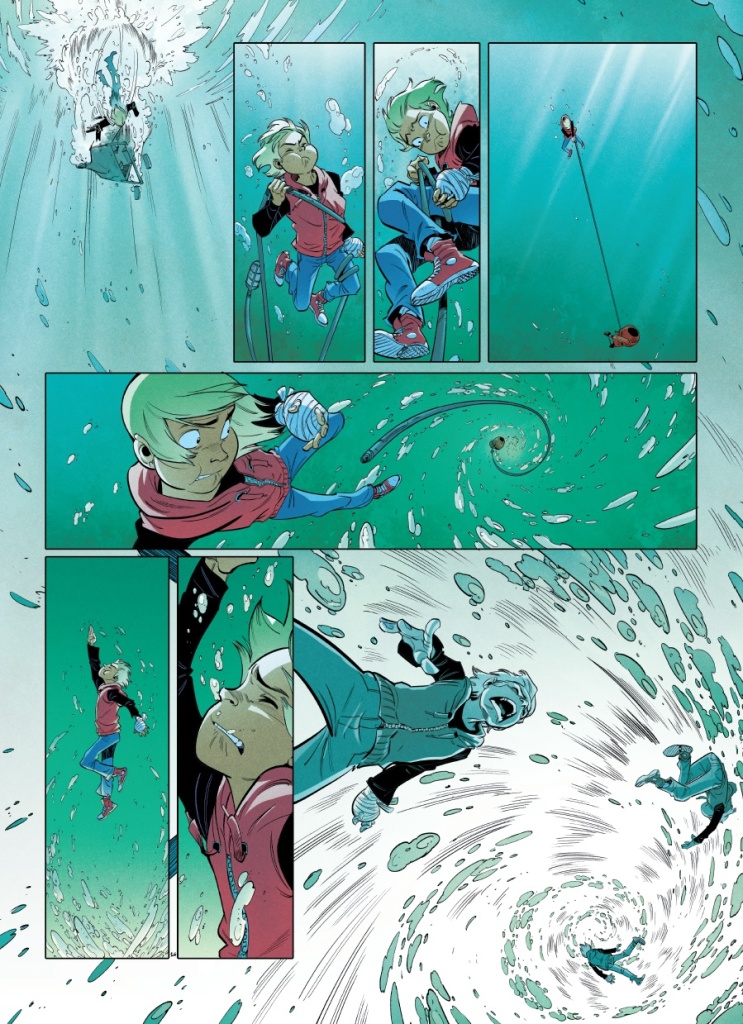

© Bocquet/Cossu/Guillo

À vous trois, même, puisque Yoann est arrivé dans l’aventure. Assez vite ?

Brice : Quasi immédiatement même ! Dès l’essai de pages pour Dupuis, j’ai pensé à Yoann, avec qui j’ai travaillé à plusieurs reprises et avec qui j’ai un vrai feeling. Et encore une fois ça a matché à tous les 3, a tel point que je n’ai aucune hésitation à dire que je pense qu’on a constitué la Dream Team pour ce projet.

Que vous êtes-vous apportés mutuellement ?

Brice : Beaucoup de choses ! En ce qui me concerne, FRNCK, c’est l’essence même du type de récit qui me touche et que je voulais faire depuis longtemps… Disons, pour résumer, que scénario, dessin et couleur se complètent et s’influencent.

Olivier : Brice est tellement impliqué dans l’histoire qu’il peut me donner des idées de scénario très importantes. Pas juste « oh tiens, à ce moment-là il pourrait se mettre le doigt dans le nez », mais des éléments qui peuvent redéfinir l’axe dramatique d’un album entier. Pour un scénariste, c’est très « challenging », et très motivant. Quant à Yoann, sur certaines planches, c’est lui qui apporte la note juste. Il révèle l’émotion contenue dans le dessin de Brice.

© Bocquet/Cossu

FRNCK, une série dans laquelle la moitié des dialogues (au moins) sont amputés de leurs voyelles. L’idée est folle, non ?

Olivier : Folle ? Non non, nous sommes des gens très rsnnbls. Et puis ça donne un petit quelque chose d’immédiatement séduisant, quand on résume l’histoire : « Franck arrive au début de l’humanité. Mais vraiment au début : l’Homme n’a encore rien inventé, même pas les voyelles. » Tout de suite vous faites sourire les gens.

Brice : On a essayé en amputant des consonnes mais une BD qui s’appelle A , c’est beaucoup plus obscur.

© Bocquet/Cossu/Guillo chez Dupuis

C’est ce concept qui a guidé l’aventure ou est-il arrivé plus tard dans la conception de l’histoire ?

Olivier : C’est venu pendant l’élaboration. J’ai avant tout cherché à faire ce que je ne trouvais plus en BD, et qui personnellement me manquait : une série d’aventure humoristique tous publics. Qui s’adresse autant aux enfants qu’aux adultes. Comme les Astérix, les Lucky Luke, les Tintin, ou les Spirou que je lisais dans mon enfance. Qui fait ça aujourd’hui ? Les mangas, certes. Mais en BD belgo-française, je pense que la dernière nouveauté marquante du genre, c’est Lanfeust de Troy. C’était donc il y a presque 25 ans…

Ce langage tronqué se base donc sur la capacité du cerveau à reformuler des mots même incomplets. Vous nous expliquez ?

Olivier : J’ai entendu dire que si on garde la première et la dernière lettre des mots à leur place, on peut mélanger toutes les autres, ça ne gêne pas la lecture. Je pense cependant que les exemples que j’ai vus sont très orientés pour être faciles à déchiffrer, mais je ne suis pas un expert. Sur Frnck, l’exercice consistait surtout pour moi à essayer de ne pas faire de phrases qui pouvaient générer des contresens si on plaçait d’autres voyelles que celles que j’avais prévues.

Cela ne risquait-il pas de heurter, décontenancer les lecteurs ? Avez-vous fait des tests avec un échantillon pour voir si ça « marchait » ?

Olivier : Non, aucun test. J’avais suggéré qu’on mette une traduction en dernière page, mais Benoît Fripiat, notre éditeur chez Dupuis, m’a dit « Si le lecteur ne comprend pas, il sera aussi perdu que Franck, ce sera très bien ». La seule chose que j’ai « testée », même si j’en avais l’intuition très forte, c’est le côté ludique de la chose. Expliquez à des enfants le concept, ils commencent tout de suite à imaginer leurs noms sans voyelles et à parler sans voyelles. Juste parce que c’est marrant !

© Bocquet/Cossu/Guillo chez Dupuis

Cela dit, les plus petits peuvent totalement faire l’impasse sur la compréhension du langage de ces hommes préhisto, non ?

Olivier : Oui, rien de ce qu’ils disent n’est vital à la compréhension globale de l’album. Ce sont juste des subtilités en plus. C’est l’avantage de travailler avec l’image : beaucoup de choses peuvent se passer de mots. D’ailleurs – petit hors-sujet, pardon – c’est un des grands plaisirs de la BD, de pouvoir montrer une chose dans l’image et dire autre chose par le texte.

À l’origine de cette aventure, un personnage trop accaparé par son GPS. Une invitation à se déconnecter, FRNCK ?

Olivier : Beaucoup d’adultes qu’on a vus en dédicace achètent l’album pour leur fils ou filles qui sont à leur goût trop scotchés sur leurs portables. Tant mieux si ça permet aux parents d’en parler avec eux sans en faire un drame ! Personnellement, je n’ai de leçon à donner à personne. J’ai pu constater que, le plus souvent, les ados ne font pas n’importe quoi avec leurs téléphones. En général, ils communiquent avec leurs amis. Qu’y a-t-il de mal à ça ? Frnck est plutôt une façon marrante de se rappeler que, si on sait très bien se servir des outils qui sont à notre disposition, on ne saurait pas les recréer. On est en fait très ignorants des bases mêmes de la survie. Essayez de faire un feu sans briquet ni allumettes. Essayez de chasser. Essayez juste de trouver quelque chose de comestible dans la nature. Je ne parle même pas de trucs extrêmes à la Bear Grylls : la plupart d’entre nous serions incapables de survivre dans la forêt de Fontainebleau.

© Bocquet/Cossu/Guillo chez Dupuis

La préhistoire, faut savoir, c’est bien ou c’est nul (comme le dit votre héros)?

Brice : C’est très plaisant à dessiner. À vivre, je demande à voir… ou pas !

Olivier : Moi je suis « Team Ou Pas » ! À mon avis c’est assez atroce. C’est une des raisons pour lesquelles Frnck existe, d’ailleurs : c’est intéressant de placer un héros dans un monde hostile. Mais je pense que c’était bien pire que ce que raconte la série : rien que les moustiques, tu tiens deux heures avant de devenir fou.

Un univers dans lequel vous vous sentez bien ?

Brice : Hooo oui !! Étant plutôt habitué aux univers urbains un peu sombres sur mes précédents titres, c’est une vraie bouffée d’air frais de dessiner la nature !!! Ensuite, comme nous ne nous plaçons pas forcément dans une préhistoire « historique », on peut se permettre quelques libertés quant à la faune et la flore.

Olivier : L’univers de cette BD est un univers dans lequel je me sens merveilleusement bien. Si je peux m’y promener encore pendant quelques années avec Brice, je pense que je serai très heureux.

© Bocquet/Cossu/Guillo chez Dupuis

Si vous pouviez voyager dans le temps, où voudriez-vous vous retrouver ? Et pourquoi ?

Brice : Houlà , question difficile. Pour ma part il n’y a pas qu’une époque. À vrai dire, j’aimerais remonter le temps pour voir de mes propres yeux ce qu’on a dû mal à expliquer de nos jours (comment les dinosaures ont disparu, l’érection des pyramides de Gizeh, les statues de l’Île de Pâques etc ).

Olivier : Moi, je n’ai pas besoin de remonter le temps pour voir des érections, mais c’est un autre sujet. Je choisirais probablement de voyager dans le futur. Faire des bonds de siècle en siècle, pour voir ce qu’on va devenir, et surtout à quel moment on va rencontrer des extra-terrestres.

Après, ce genre de voyage dans le temps et dans la préhistoire a déjà été maintes fois exploité dans la littérature populaire. Par quel angle attaque-t-on un tel projet ? On se désinhibe ou au contraire on tourne ces références à son avantage ?

Olivier : Depuis mon adolescence j’ai lu plein d’histoires de ce type. Il y a un potentiel énorme à la fois de fun, d’émotion, d’action, de réflexion… Il y mille manières de l’aborder. Mais franchement, je ne pensais que je trouverais un angle original pour investir ce genre. Et puis voilà, Frnck est arrivé, et j’ai tout de suite su que c’était une bonne histoire. Mais curieusement, il m’a fallu des années pour découvrir ce qu’elle était vraiment. Je n’étais pas écrasé par mes références, j’étais juste… éparpillé. Au début, je ne me suis pas rendu compte que la partie « voyage dans le temps » était importante. J’ai failli la gâcher, cette histoire, en en faisant juste une série de gags courts sur des anachronismes. Mais aujourd’hui, je pense qu’avec Brice on a l’occasion de faire notre Retour vers le futur. Peut-il y avoir un métier plus cool que ça ?

Brice : Pour moi, l’essentiel ici a été de se faire plaisir, et si on arrive à faire ressentir ça au lecteur par la suite , c’est gagné .

© Bocquet/Cossu

Quelles sont vos références ? Vos histoires (romans, films, bd…) se passant dans la préhistoire (ou faisant des ponts avec notre époque) préférées ?

Olivier : Sur la préhistoire, j’ai beaucoup aimé une série de gags courts pour la télé. Ça s’appelle Fred des Cavernes, je vous la conseille !

Il y a aussi une nouvelle de Rosny Ainé, l’auteur de La guerre du feu, où il imagine que les hommes préhistoriques rencontrent les extra-terrestres. Dans mon souvenir, c’est très puissant. Et bien sûr, enfant j’étais un grand fan de Rahan ! J’avais même son coutelas d’ivoire… enfin, de plastique, mais bon, que ça reste entre nous.

© Bocquet/Cossu/Guillo chez Dupuis

Dans FRNCK, on est quelque part entre Voyage au centre de la terre, RRRrrrr!!! et Le monde perdu. Ça vous parle ?

Olivier : Jules Vernes, je suis fan. Il a vraiment le sens de l’émerveillement. J’espère qu’on arrivera à faire écarquiller les yeux au lecteur comme Verne nous fait écarquiller le cerveau. Le monde perdu, je suis sûr de l’avoir lu quand j’avais une dizaine d’années, mais tout ce dont je me souviens, c’est la couverture du livre. Quant à RRRrrrr!!!… il y a quelques très bons gags, mais c’est dommage qu’ils se soient contentés de ça. Il y avait vraiment le potentiel d’aller plus loin tout en restant drôles. En revanche, un des personnages de Frnck est directement inspiré du look de Marina Foïs dans ce film !

© Bocquet/Cossu

Brice, vous, vous avez totalement réadapté votre graphisme, plus « jeunesse », plus « manga », plus speedé aussi. Vous avez mis du temps à trouver le bon calibre ?

Brice : Holàlà non, ça a même plutôt été immédiat ! Mon dessin dans FRNCK est en fait bien plus « naturel » pour moi, car bien plus proche de mes sources profondes d’inspiration et des pistes de dessin que j’explorais quand j’étais un ado qui dessinait dans les marges de ses cours de maths. (rires)

© Bocquet/Cossu/Guillo chez Dupuis

Olivier : Moi aussi je dessinais sur mes cours de maths. Surtout des b… non rien. (re-rires)

Qu’est qui vous plaisait dans l’histoire d’Olivier ?

Brice : Le premier réflexe a été un franc fou rire sur le titre de présentation du dossier, ce qui est un très bon point. Ensuite, c’est réellement l’aspect aventure humaine du récit qui m’a touché, car même si l’humour est omniprésent, on parle d’un petit gars qui cherche d’où il vient, ce qui est une problématique très sérieuse. Et par la suite on verra qu’il ne sera pas confronté qu’à des situations qui vous feront rire mais CHHHHT.

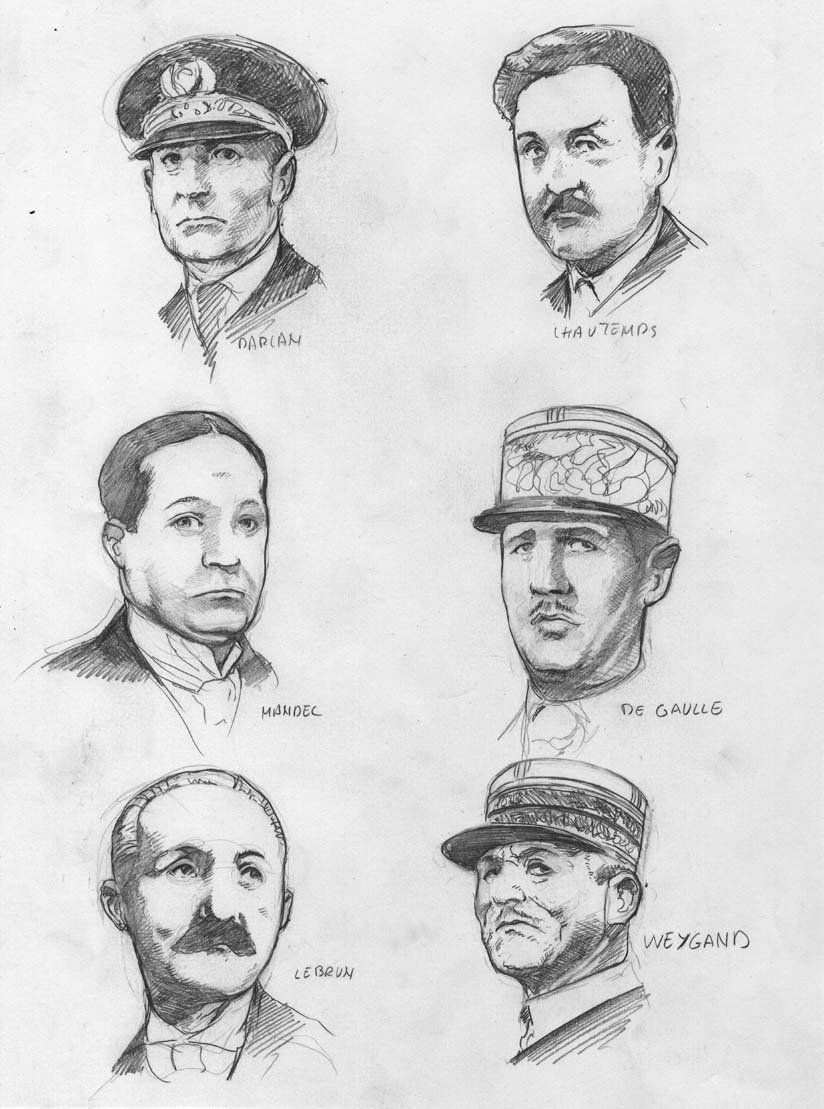

Trombinoscope © Bocquet/Cossu

Y’a-t-il eu des défis sur cet album ?

Brice : Olivier essaie à chaque fois de me donner les situations les plus abracadabrantesques à dessiner mais j’aime le défi 😀

Comment avez-vous « designé » les personnages centraux ?

Brice : À la base, J’avais simplement un descriptif pour Franck et les trois premiers antagonistes du tome 1. En ce qui concerne la tribu dans laquelle Franck arrive , je me suis juste dit « tiens il faudrait un gars qui ait l’air un peu fou, et puis tiens des jumeaux frère et sœur un peu balourds avec des gros sourcils, etc. etc. J’ai eu pas mal de liberté finalement et ça a été aussi ma façon de m’approprier le récit.

Olivier : J’étais insistant sur le fait que tout le monde en dehors de Franck devait avoir la peau foncée. Mais en dehors de ça, Brice a vraiment inventé tous les personnages. C’est même lui qui a déterminé combien il y en aurait !

Recherches initiales pour le personnage de FRNCK © Bocquet/Cossu

Tous les deux, vous lancez avec FRNCK une perche à un public que vous ne touchiez pas encore vraiment, les pré-ados sans laisser sur le côté les autres. Exercice périlleux ? À quoi avez-vous dû veiller ?

Olivier : En matière d’exercice périlleux, j’ai fait bien plus risqué en reprenant le Transperceneige avec Jean-Marc Rochette. Là, c’est beaucoup plus simple. Pour Frnck, je veille surtout à garder un niveau de langage correct, sans vulgarité et sans tics de l’époque. Pour le reste, je ne m’interdis rien, car le ton de la série impose lui-même des limites à ne pas dépasser. Dans le gore, par exemple, ou le sexe. Et très franchement, ça ne demande aucun sacrifice. Avec Brice, il y a aussi des thèmes qui nous sont chers et qu’on fera passer dans les albums. Avec légèreté, bien sûr, sans faire de pensum. Mais par exemple la tolérance, le respect de la différence, le féminisme, l’écologie, l’honnêteté… Des trucs de base, hein, mais qui semblent parfois complètement relégués au second plan quand on regarde l’actualité. Si on a des lecteurs jeunes, autant leur montrer des exemples à suivre !

Frnck fait partie de ces quelques séries qui voient à long terme. Vous planchez déjà sur le quatrième tome ? Un rythme soutenu ? Cela ne vous déconnecte-t-il finalement pas de la parution du premier tome ?

Brice : Olivier vient de finir d’écrire le quatrième tome et pour ma part j’en ai dessiné un peu plus de la moitié ! Disons qu’on a décidé de geler la sortie du tome 1 pour pouvoir enchaîner les tomes et proposer le 1er cycle dans un délai plus court que d’habitude

Olivier : C’est un rythme soutenu, mais on est portés par notre enthousiasme, et par le soutien de notre éditeur, Benoît Fripiat, car c’est lui qui prend le risque de nous faire confiance, et c’est lui qui a allumé l’étincelle qui a mené Dupuis à faire de Frnck son projet numéro 1. On ne va pas commencer à se plaindre ! La seule frustration quand on parle aux lecteurs du tome 1, c’est que parfois on a envie de leur dire « et tu verras, après il se passe ça, et ça, et là il va y avoir tel coup de théâtre… »

Un selfie dans le tome 4 © Bocquet/Cossu

Avant ça, il y a eu la prépublication dans Spirou, un petit événement pour vous ? Ça permet de prendre la température ?

Brice : Un immense honneur même ! On a été très touchés !!

Olivier : La prépublication permet de recevoir en dédicace des gens qui ont déjà lu l’histoire, et c’est très plaisant. Les enfants en particulier ont souvent des questions très précises sur tel ou tel aspect de l’album, des théories sur ce qui va se passer ensuite. J’adore ce public !

Puis il y a eu cette série de strips annonçant la série. Chouette à faire ?

Brice : On a dû trouver l’idée assez rapidement mais au final c’était un exercice super rigolo.

Olivier : C’était totalement imprévu ! On a eu une semaine pour trouver le concept puis écrire, dessiner et mettre en couleurs les 8 strips. J’avais toujours voulu m’essayer au strip, donc j’étais content du challenge, mais c’est quand même un exercice très particulier. J’ai bien transpiré pour faire des histoires en 3 cases !

© Bocquet/Cossu/Guillo chez Dupuis

Passer dans le journal, un rêve de gosse ?

Olivier : Pour moi, c’était un rêve d’adulte, plutôt. Mais voir Frnck en couverture de Spirou a été le moment le plus émouvant de ma carrière de BD. J’en ai eu les larmes aux yeux.

Y’aura-t-il des allers-retours avec notre époque contemporaine ? Je vois que vous allez notamment expliquer l’origine du… Selfie !

Brice : Clairement, le voyage dans le temps est une piste qu’on songe à explorer dans les cycles suivants.

Olivier : L’origine du selfie se situe à la préhistoire, donc pas besoin de revenir de nos jours… Mais disons qu’on a évoqué l’idée de revenir au XXIème siècle (Brice a même déjà dessiné les personnages dans leurs costumes contemporains). Cependant on sait déjà que ça n’arrivera pas avant… longtemps ! Si les dieux de la BD nous prêtent vie, on a déjà un arc dramaturgique qui est prévu sur 3 cycles de 4 albums… et ce n’est qu’après qu’on envisagera le débarquement de toute notre petite tribu de nos jours. Vu d’ici, ça semble extrêmement lointain comme perspective, mais on va probablement garder un rythme de parution assez soutenu, histoire de ne pas devenir vieux avant nos personnages !

Le retour du tigre à dents de sabre dans le tome 2 © Bocquet/Cossu

Quels sont vos (autres) projets

Brice : Un One Shot chez Glénat avec mon compère d’atelier et ami Alexis Sentenac, pour les éditions Glénat ; plus deux autres projets de one shot encore secrets… et SURTOUT plein de futurs FRNCK, espérons !!!

Olivier : On a aussi un projet commun hors Frnck, qui sortira en 2018 et ne devrait pas passer inaperçu, mais c’est un peu tôt pour communiquer dessus. Et de mon côté j’ai Le Tailleur de Pierre ma troisième et dernière adaptation de Camilla Läckberg avec Léonie Bischoff, qui devait sortir en février chez Casterman mais a été retardé.

Et Jean-Marc Rochette, qui est en train de travailler sur son magnum opus, Ailefroide, un album autobiographique de 280 pages que je l’ai aidé à écrire et qui sortira en avril 2018, toujours chez Casterman. Quant à Frnck, on va faire une petite pause, mais sauf catastrophe industrielle, à la rentrée on va attaquer le deuxième cycle !

Propos recueuillis par Alexis Seny

Tant de nouveautés, tant de choix, c’est vrai qu’il n’est pas triste ce monde de la BD dans lequel on ne compte plus les auteurs talentueux dans tous les domaines, poussés en têtes de gondole ou tentant toujours plus de s’extirper de l’arène où ils sont de plus en plus nombreux à défendre leur rêve. Alors, parfois, on quitte les allées royales pour aller frapper aux portes dérobées. Encore plus quand on a la… Clef. La Clef, c’est ce formidable récit gagnant amplement à être connu que nous ont livré Pascal Piatti et Pascal Badré. Une histoire où se croisent les ombres de Lupin, d’un Poe ou d’un Stevenson et où se révèle un peu plus le trait fabuleux de Bradé (quelque part entre Boucq, Léturgie et Alary, sans oublier les maîtres de la Ligne Claire, vous allez voir). Raison de plus pour aller à leur rencontre, au-dessus des toits, auprès d’un Paris en construction.

© Piatti/Badré chez Y.I.L.

Bonjour Pascal et… Pascal. Tout d’abord, questions classiques mais essentielles. Qui êtes-vous ? D’où nous venez-vous ?

Pascal Piatti : Je suis auteur BD originaire de Toulon, pays où les cigales chantent et où règne un soleil de plomb.

Pascal Badré : Ardennais d’origine, je suis né il y a 46 ans à Sedan. Marié je suis père d’une fille de 19 ans, Solenne qui est étudiante à Besançon.

© Piatti/Badré chez Y.I.L.

Vous destiniez-vous à devenir auteur de BD, un jour ?

P.P. : Oui en effet, depuis tout petit, j’aspirais fortement à être auteur BD. C’était dans mon ADN.

P.B. : Il y a une dizaine d’années, nous avons quitté nos vertes Ardennes pour tenter l’aventure dans l’Allier où nous sommes restés 3 ans puis nous avons atterri dans le Jura. La BD est pour moi une passion qui ne me fait pas vivre. Pour remplir le frigidaire, je suis pétrisseur dans une usine agroalimentaire qui produit des pâtés croûte (je fais la pâte) et je travaille de nuit ce qui me laisse du temps pour m’adonner à ma passion.

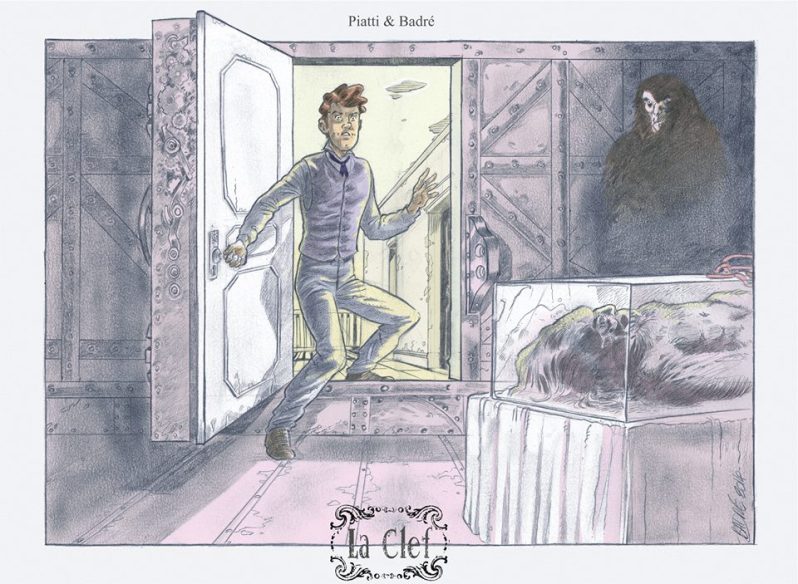

© Badré

Qu’est-ce qui vous a filé le virus ?

P.P. : Mon père m’a montré Tintin, Astérix et Lucky Luke que je lisais déjà à 7-8 ans.

P.B. : Du plus loin dont je me rappelle, j’ai toujours dessiné. Ma mère reproduisait les dessins de Dubout et j’essayais de les recopier.

© Piatti/Badré

Et quels ont été vos premiers émois ?

P.P. J’ai adoré Tintin et Astérix quand j’étais haut comme trois pommes. Puis à l’adolescence, j’ai découvert Boule et Bill et le Marsupilami. Et c’est bien plus tard à 18 ans que j’ai eu ma première claque graphique en dévorant Largo Winch et XIII. Mes maîtres sont à chercher du côté d’Hermann, Marini, Bec, Meyer, Francq, Abolin et Alice, en dessin; et de Bec, Marazano, Dufaux et Van Hamme, au scénario.

Comment avez-vous appris à faire de la BD, que ce soit au scénario ou au dessin ? De manière autodidacte ou soutenues par des aides extérieures.

P.P. : J’ai appris à faire de la BD en lisant beaucoup de BD. Je me suis beaucoup inspiré et j’ai absorbé une quantité énorme de BD.

P.B. : Disons que le monde de la Bd s’est ouvert à moi par le biais de Hergé, Franquin, Morris et Uderzo. Pour apprendre à dessiner, je recopiais leurs dessins.

Un projet « Ligne Claire » resté dans les cartons

©Chanoinat/Marniquet/Badré

Qu’est-ce qui vous a permis de passer du rêve à la réalité ? Des rencontres ont-elles joué ?

P.P. : J’ai rencontré Georges Abolin, en 2007 qui m’a poussé et boosté en me disant que j’étais sur la bonne voie. Puis Alain Janolle, en 2009, qui m’a donné de très bons conseils. Après par la suite, j’ai réussi à frapper aux bonnes portes en croyant en moi et à mes projets BD futurs.

P.B. : Moi, c’est avec Paul Glaudel que j’ai collaboré sur un projet de gags à la page sur un routier à qui il arrive beaucoup de mésaventures qui n’a pas abouti mais pendant cette collaboration, j’ai encore et toujours glané des conseils. Ensuite j’ai participé au collectif d’OPALE BD « Le p’ti Ch’ti qui monte ».

© Glaudel/Badré

Pascal Piatti, vous avez déjà signé quelques albums, dans divers genres. Cela vous plait d’être éclectique ?

P.P. : J’adore toucher à tous les genres en effet. Je ne me laisse aucune limite du moment qu’il y a une bonne histoire derrière. Je prends énormément de plaisir à passer du thriller à l’historique ou au western. Mais j’ai quand même une grande préférence pour l’historique et la SF, genres que j’affectionne grandement. Je commence depuis peu à être assez calé en histoire médiévale, le XIIIème siècle pour être précis.

© Piatti/Verbecq/Mannicot

Quels sont les bonnes conditions pour susciter et activer l’imagination ?

P.P. : Il n’y en a pas forcément. Depuis peu, certains films m’inspirent et certains romans historiques m’influencent. J’ai aussi l’habitude de lire des revues scientifiques ou historiques, et j’arrive à imaginer une histoire originale.

Les différentes collaborations avec les dessinateurs (Frappier, Guengant, Mor…) vous ont appris et fait évoluer ?

P.P : Oui ces collaborations m’ont fait évoluer dans ma technique narrative, m’ont appris à gagner en rapidité d’écriture tout en gardant une réelle efficacité. Mais j’ai surtout appris à croire en mon histoire et à collaborer pour rechercher la meilleure façon de raconter une histoire graphiquement.

La bête de Jumièges © Piatti/Mor chez Tartamudo

Si on reprend le fil, vous, Pascal Badré, on vous retrouve en 2003 sous le synonyme de Bader pour Désiré Galopin. Un premier acte et puis plus grand-chose, malheureusement. Il est dur ce monde-là ?

P.B. : Longtemps après ma rencontre avec Paul Glaudel, j’ai eu l’occasion de rencontrer Servais à plusieurs reprises (il n’habitait pas très loin de chez moi). Avec d’autres rêveurs, nous avons créé notre fanzine : le CAID (Club des Amis d’Images Dessinées). Cela m’a permis de rencontrer d’autres dessinateurs – scénaristes et de me lancer dans ma première BD : Galopin aux éditions DEMGE publiée en 2003.

Évolution du personnage fétiche de Pascal Badré de Galopin à Sharyvary (Trinidad) ©Badré

J’ai enchaîné en participant à un collectif « Aux portes du passé » (chez le même éditeur) qui réunissaient de grands noms tels Hermann, Ramaiolli, Rollin. J’ai même colorisé les planches de ces deux derniers auteurs… J’ai ainsi été invité au festival d’Illzach où j’ai pu recevoir de nombreux conseils de pros.

Marcel le super-héros éphémère © Badré

J’ai toujours continué à dessiner et, par le biais d’Internet, j’ai rencontré Joris Chamblain qui m’a proposé une histoire courte de quatre planches : Blake qui a été publié dans le Lanfeust Mag. Un deuxième volet de cinq planches a été, à nouveau, publié quelques mois plus tard.

© Chamblain/Badré

J’ai enchaîné avec un projet de BD avec Philippe Chanoinat et Frédéric Marniquet au scénario. Malheureusement, l’éditeur n’avait pas les reins assez solides et 32 planches dorment dans un tiroir.

Plus tard, c’est aux-côtés de Pascal Piatti qu’on vous a revu pour ce qui, à la base, était votre projet : l’histoire courte Trinidad. Une belle expérience ?

P.B. : Toujours via internet, j’ai rencontré Pascal Piatti à qui j’ai proposé mon idée de BD intitulée Trinidad, une histoire de pirate-fantasy dont nous avons publié un extrait dans un collectif « Envies d’ailleurs » sous l’égide de Katia Even pour ensuite nous concentrer sur « la clef ». Le pitch ? Deux inséparables flibustiers sont contraints par la force des choses de retrouver l’épée Al’ Batar qui est en réalité la neuvième clé manquante pour ouvrir les neufs portes du grand frêne…

© Piatti/Badré

P.P. : J’ai rencontré Pascal, en janvier 2012, après avoir laissé une annonce sur le Café Salé, Pascal m’avait contacté pour faire une page test sur un projet de SF. Et puis quelques mois plus tard, on démarrait un autre projet, « Trinidad », donc. Cet album d’aventure, de pirates sur une légende viking. J’appelais ce genre de la « pirate fantasy » à l’instar de la franchise « Pirates des Caraïbes ». Finalement, Pascal me recontacta en juillet 2014 pour démarrer un album sur le Paris du XIXème siècle, histoire que Pascal avait développée, des années auparavant, et dont il voulait remanier.

© Piatti/Badré

Trinidad, cela a été comme une évidence, une envie de prolonger la collaboration sur un format plus long et plus abouti.

Ainsi, sur les toits, tel un nouvel Arsène Lupin, Anatole semble voler vers un nouveau méfait. Or non, on n’y est pas du tout : il est en réalité… serrurier refusant s’introduisant dans les maisons pour évacuer la frustration de ne pas savoir ce que les clés qui passent dans ses mains ouvrent. L’idée est brillante mais d’où vient-elle ? Quelle est la genèse de cette histoire ?

P.B. : L’idée de La Clé est partie de l’objet clef. Je voulais en faire une histoire avec comme point central, une porte camouflée (la fameuse porte !) et j’ai commencé à broder mes personnages tout autour de cette idée (serrurier curieux, porte cachée…).

© Piatti/Badré

À l’époque, peut-on dire que vous aviez trouvé en Pascal Piatti l’allié parfait ?

P.B. : Pascal Piatti est effectivement un allié parfait, il a un bon découpage, un style d’écriture qui m’inspire et il a l’esprit ouvert, nous foisonnons tous les deux d’idées et il sait en extirper le meilleur. J’aime beaucoup travailler avec lui.

Il y avait résolument de très belles choses à faire avec le dessin de Badré ? Comment le décririez-vous, ce dessin ? Quel effet vous a-t-il fait ?

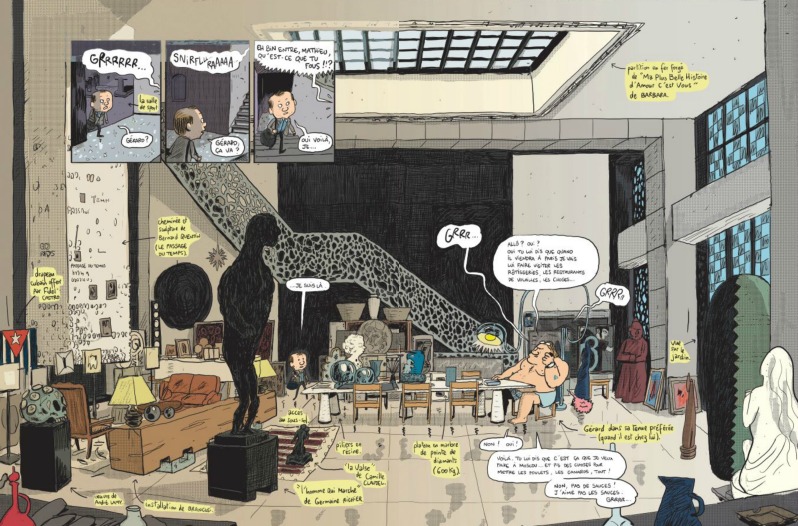

P.P. : C’est un dessin très nerveux, un peu dans la lignée d’une « ligne claire » mais en gardant la nervosité et l’humour d’un Franquin. Les trognes de ses personnages gardent une certaine fraîcheur et une drôlerie sans pareil. J’ai adoré travailler avec Pascal, son dessin m’inspirant à chaque fois. Comme la scène de la découverte du petit chat dans « La clef » partie d’un délire commun que j’ai pris au mot en intégrant ce petit animal qui fait bien le lien entre l’aspect sérieux de la quête du personnage d’Anatole et le côté comique qu’avait Anatole en lui donnant la réplique et étant son confident.

© Piatti/Badré

Pascal Badré, comment définiriez-vous votre dessin ? Quelle est votre méthode de travail ? Des difficultés sur cet album ?

P.B. : La plus grande difficulté pour moi est le manque de temps (du fait de mon emploi) ce qui m’empêche d’être à 100% sur la BD et m’oblige à me reprendre en plusieurs fois sur un dessin. Ma méthode est simple : croquis au crayon papier pour aller vers un dessin plus poussé, cadrage en feutre noir puis dessin définitif à l’encre de chine : plume et pinceau.

© Piatti/Badré chez Y.I.L.

Dès le départ, le ton est donné, vous jouez malicieusement avec l’ambiguïté et les apparences, non ?

P.B. : Cette idée provient de Pascal Badré et je l’ai poussé encore plus loin afin de surprendre encore plus le lecteur.

Si vous aviez le « pouvoir » d’Anatole, chez qui aimeriez-vous vous introduire ?

P.P. : Partout. J’aimerais découvrir la vie des gens qui vivent à proximité de chez moi et découvrir leur moindre secret.

© Piatti/Badré

P.B. : Le pouvoir d’Anatole n’est pas complet pour moi car avec ses clefs, il me faudrait l’invisibilité : je me pencherais alors sur l’épaule de mes maîtres en BD pour leur « piquer » quelques techniques de dessin.

Naturellement, tout ça n’est pas sans risque et la surprise guette. Et qui sait ce que la prochaine porte pourrait ouvrir. La clef nous emmène dans des univers riches et variés : on pense à la quête du yéti, à Dr Jekyll et Mr. Hyde mais aussi, pourquoi pas, à King Kong. Des références qui vous parlent ?

P.P. : Oui la volonté était de surfer sur les récits de Jules Verne, de Stevenson pour son Dr Jekyll et Mr Hyde, sur Alan Edgar Poe, car le XIXème siècle était un siècle riche en découverte et en progrès technologique. Ce siècle ouvrait forcément une multitude de possibilités d’histoires plus étonnantes les unes des autres.

C’est aussi l’occasion de nous promener dans le Paris de la fin de 1800, la Tour Eiffel est en bonne voie, vous aimez voyager dans le temps du bout de votre stylo ou de votre crayon ? Documentation à l’appui ? Des films, des dessins… ?

P.P. : Peu de documents, à peine quelques photos d’époque du Paris de la fin XIXème. Le reste a été surtout sorti de notre imagination commune autour du XIXème siècle et fortement inspiré des récits de Jules Verne ou d’Arsène Lupin.

© Piatti/Badré chez Y.I.L.

Autre voyage, celui entre la nuit, le jour et des souvenirs des Alpes Bavaroises. Et le jeu des couleurs qui va avec. Comment vous y êtes-vous pris ?

P.B. : Au départ, j’avais colorisé en couleurs simples et c’est Pascal qui a eu l’idée des couleurs avec effet ancien pour les flashbacks.

Arrivé à la fin de cet album, on se dit qu’il y aurait bien d’autres portes à ouvrir. Une suite pourrait-elle voir le jour ?

P.P. : Nous nous ne sommes jamais posé cette question, en tout cas pour mon cas pensant que cette fin suffisait à elle-même. Anatole part en effet vers d’autres horizons. Cette fin ouverte permet aussi d’imaginer une suite mais elle me plait dans le sens que le lecteur pourrait très bien imaginer par lui-même cette suite. Pour l’instant je n’éprouve pas le besoin d’imaginer une suite… mais on verra bien comment cet album est accueilli…

P.B. : Je ne suis pas enclin à créer une suite et je suis totalement le raisonnement de Pascal : comme d’habitude, on est d’accord.

© Piatti/Badré

Quels sont vos autres projets à tous les deux ?

P.P. : Une série historique se passant dans le XIIIème siècle, un album sur le Périgord en 1398, un album érotique, une série de SF, deux westerns et d’autres sujets d’histoire à développer.

P.B. : Mon prochain projet est une BD qui se déroulera dans les années 60. J’ai également sous le coude une histoire courte en collaboration avec ma fille.

Merci à tous les deux, et bonne route, qu’elle soit faite de passion mais aussi de reconnaissance porteuse de projets, on l’espère. En attendant, nous ne pouvons qu’inciter nos lecteurs à visiter vos blogs (Callusworld pour Pascal Piatti et Dans ma bulle pour Pascal Badré) et d’y découvrir plein de chouettes choses.

Propos recueillis par Alexis Seny

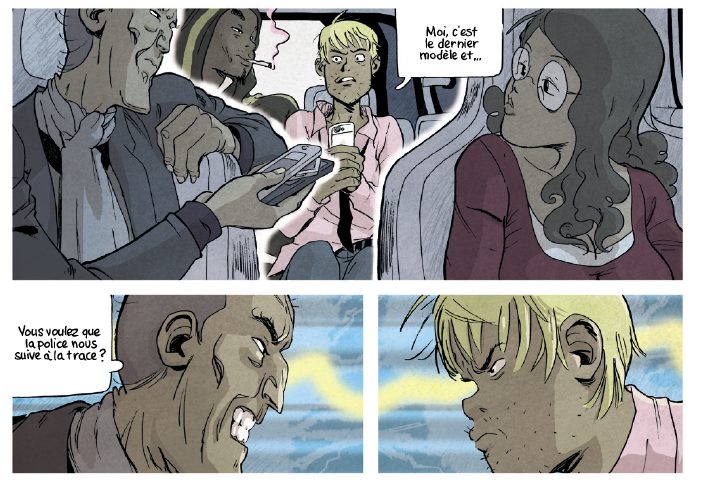

C’est un fait, l’expression Adieu monde cruel a souvent été reprise pour prêter à rire ou pour souuligner un drame. Cette fois, l’expression reprise et adaptée par Titeuf, on s’en souvient, donne le titre d’un album qui emmènent quatre héros malgré eux et suicidaires sur la route d’un suicide raté. Une aventure rocambolesque rendue par Nicolas Delestret sur un scénario d’Olivier Massard et Jean Rousselot. Ce dernier, scénariste mais avant tout cinéaste (couronné par un Ours d’or à Berlin pour le court-métrage « Hommage à Alfred Lepetit »), ajoute une corde a son arc, tout en continuant de cultiver l’amour des gens ordinaires, de l’ombre. Nous l’avons rencontré.

© Bamboo

Bonjour Jean. La première question est inévitable, comment va Alfred Lepetit ?

(Il rit). Bien, bien, je crois. Ces derniers temps, je n’ai plus trop de nouvelles. Mais je crois qu’il est toujours stagiaire sur les plateaux de cinéma.

En effet, aujourd’hui, c’est loin des plateaux de cinéma qu’on vous retrouve, sur les planches… de bande dessinée. Comment y êtes-vous venu ?

Je n’en suis pas un spécialiste, pas même un connaisseur. J’en achète, j’en lis, j’aime ce média. Et, pour tout dire, cette incursion dans la BD n’est pas une idée qui venait de nous, mon compagnon de route, Stéphane Massard, et moi-même. À la base, il y a une histoire écrite. Vous savez, les écrits restent ou pas. Ici, il est resté. Jusqu’au jour où une connaissance nous a mis en contact avec Bamboo. De fil en aiguille, notre projet s’est avéré mieux convenir à la collection Grand Angle. On l’y a proposé et l’aventure pouvait continuer.

Avant cette rencontre avec le Neuvième Art, il y avait une histoire orpheline de médias, si je comprends bien ?

C’est ça. Elle avait été écrite naturellement, comme un scénario.

© Rousselot/Massard/Delestret chez Grand Angle

Quelle est sa genèse ?

À la base, il y a ce phénomène dramatique au Japon : chaque année, des dizaines de gens désespérés organisent leur suicide avec d’autres personnes, qu’ils ne connaissent pas généralement, à bord de voitures closes dont ils actionnent le réchaud pour s’asphyxier. Ce qui nous a mis la puce à l’oreille, c’est une tentative de suicide collectif similaire, en France. Sauf que ça a foiré. Pour X ou Y raison, ils se sont engueulés.

© Rousselot/Massard/Delestret chez Grand Angle

Ça me plaisait d’imaginer pareille situation dans une histoire. Mais le traitement final n’est pas du tout celui que nous avions imaginé, au début. Nous nous avancions plus dans une histoire policière. Un mauvais fait divers.

Puis, l’idée est venue de voir ça sous un autre angle et de suivre un quatuor aux horizons totalement différents et qui se serait formé anonymement grâce à Internet. Et de leur mettre plein d’embûches entravant leur volonté d’en finir. Naturellement, dans un groupe, il y a toujours quelqu’un qui veut aller jusqu’au bout. Nous allions voir ce qu’il en était. Peut-être, pourrions-nous amener ces personnages à accepter la vie telle qu’elle est, malgré les pépins.

Ils sont d’ailleurs très contemporains, ces protagonistes, minés par des phénomènes réellement en prise avec le monde d’aujourd’hui : la maladie, la perte d’un emploi…

Oui, si nous les réunissions dans une seule et même voiture, nous voulions qu’ils viennent de quotidiens totalement différents. Et qu’ils soient tellement bloqués sur leur propre misère qu’ils soient incapables de voir les malheurs des autres. D’autant plus qu’ils ont comme objectif de se suicider dans l’anonymat le plus complet et chacun en en sachant le moins possible sur les trois autres.

© Rousselot/Massard/Delestret

Mais, dans son égoïsme, chacun a une histoire très forte et est convaincu que celle des autres n’en vaut pas la peine. Jusqu’à ce que nous trouvions, comment les relier. Mais, oui, nous voulions des gens normaux.

… et anonymes.

Oui, dès le départ, nous aimions cette idée. Nous imaginions quatre personnes à l’aube, sur une terrasse. Avec une surprise : ils ne se connaissent pas mais veulent… se suicider et ont choisi une méthode sans douleur, sans violence. Ce ne sont pas des gens qui veulent souffrir. Ils estiment déjà avoir souffert dans leur vie, avec des tracas qui ont démoli leurs grandes entreprises. Et, au moment où ils ne veulent plus de cette vie, elle continue, elle s’accroche, de toute son ironie.

Recherches de personnages © Rousselot/Massard/Delestret

Vous aimez vous intéresser aux hommes et femmes de l’ombre, communs, non ?

Clairement, ces gens qu’on ne voit pas et qui, pourtant, se donnent, chaque Jour. On parlait d’Alfred Lepetit, tout à l’heure. Je suis en train de préparer un autre faux-documentaire. Je recherche un partenaire pour ce faire. On explorera encore une fois l’ombre dans le monde artistique en général. Ce sera un long-métrage, le faux se mêlera au faux.

Au fond, c’est une pièce théâtre en road movie, non?

C’est vrai, nous nous le sommes dit avec mon coauteur. Cet album procède en quelque sorte par tableaux, d’un endroit à l’autre, tous reliés par un déplacement qui tourne… en rond. Pas si loin d’En attendant Godot, en fait.

© Rousselot/Massard/Delestret chez Grand Angle

Grand Angle a comme slogan « La BD comme au cinéma », ça ne pouvait pas mieux vous parler.

Cet album, c’est la rencontre d’une collection avec nos envies. Une histoire avec un côté Little Miss Sunshine, absurde mais dans laquelle les personnages apprennent à se connaître, comme un rite initiatique.

Et, justement, quelle force, quel impact trouvez-vous à la BD par rapport au cinéma ?

D’abord, la BD possède une immédiateté. Ça existe, c’est palpable. Si on veut aller plus loin, j’ai appris, avec Hervé Richez et Nicolas Delestret, le découpage. Au départ, j’imaginais une scène en plusieurs cases, je les démultipliais. Puis, j’ai compris qu’on pouvait être plus fort en une ou deux cases, seulement. J’y ai gagné en fluidité. C’est devenu mon obsession.

© Rousselot/Massard/Delestret chez Grand Angle

Et votre expérience de cinéaste, elle vous a servi ?

J’étais comme un collégien, très en attente face à cette impression de nouveau média. Ce qui pourrait relier les deux arts, c’est le storyboard. Bon, je ne sais pas dessiner. Mais ce storyboard, c’est l’occasion de se demander le plan qu’on va utiliser, le temps qu’on va y passer. Dans le cas d’une BD, le storyboard va avoir un impact direct sur la forme finale, sur les planches, les cases que Nicolas va dessiner. Le dessin, que ce soit pour un court- ou un long-métrage, est un outil. Alors que dans la BD, c’est lui la fin.

Au dessin, on retrouve Nicolas Delestret qui n’avait plus sorti d’album depuis quelques années.

S’il avait fait ses armes dans la bande dessinée historique, il a eu un vrai coup de coeur pour cette histoire. Nous avons beaucoup échangé, Nicolas nous a appris avec beaucoup de bienveillance son savoir-faire. Notamment pour rendre une séquence beaucoup plus dynamique et y mettre plus d’énergie, ce que je ne trouvais pas évident, quand certaines planches étaient trop longues, qu’une scène était trop serrée dans une planche.

De chaque côté, il y a eu de l’humilité, de la simplicité. Et cet album qui aurait pu être glauque ne l’est pas du tout tant il est vivant et très coloré. Tout de suite, nous avons tous les trois eu la même vision, il n’y a pas eu à se pousser dans la direction qu’un seul membre de l’équipe souhaitait. Nous avons passé beaucoup de temps à peaufiner l’expression, le rendu.

Recherches de personnages © Rousselot/Massard/Delestret

Qu’est-ce que ça fait de tenir dans les mains son premier album ?

Oulala, on ne sait plus rien faire, c’est imprimé, définitif. (rires) L’objet est assez beau, j’aime cette sensation de pouvoir le tenir. Je suis heureux de l’emballage comme du contenu.

Lui donner une couverture fut tout de même assez fastidieux, non ?

C’est vrai que ce processus fut assez long. Pour le coup, on n’a pas toujours été d’accord. La volonté de l’éditeur était une couverture qui rassure. Il fallait que l’enjeu se retrouve sur cette couverture mais avec le sourire. Nous avions envie que les personnages nous interpellent : « Venez avec nous ! » On a bien cru ne jamais y arriver, ce fut complexe et long.

© Rousselot/Massard/Delestret chez Grand Angle

Quelle est la suite, du coup ? Encore de la BD.

Oui, nous avons un autre projet BD avec Stéphane, aussi chez Bamboo : Le monde selon Jacques. Une comédie sur un homme de 25 ans qui croit tout ce qu’on lui raconte, qui voit la fleur au-dessus du tas de boue. Nicolas était occupé sur « Adieu monde cruel », donc nous avons fait appel à un autre dessinateur. Puis, nous mûrissons un autre projet avec la même équipe qu’Adieu monde cruel.

On va garder ça à l’oeil, un grand merci, Jean !

Propos recueillis par Alexis Seny

Thierry Gloris, scénariste, nous a accordé un entretien téléphonique passionné et passionnant. En voici la première partie consacrée à sa nouvelle série événement : Une generation française.

Thierry Gloris

Bonjour Thierry. « Nous vaincrons », premier album de la série « une génération française », raconte le destin de Martin Favre. Qui est-il ?

C’est un étudiant ordinaire, qui a une petite vingtaine d’années en 1940 que l’on pourrait situer au centre gauche. Il est issu d’une famille socialiste de la petite classe moyenne, affichant même quelques affinités avec les communistes de l’époque.

En 1938, Martin est étudiant en civilisation Allemande. Il côtoie des camarades Allemands sur les bancs de l’université. Il y avait donc déjà dès cette époque des passerelles internationales entre les facultés. Une sorte d’Erasmus avant l’heure ?

Non… Dans l’absolu, son camarade d’université, Kurt, comme d’autres jeunes Allemands à cette époque, est destiné à occuper des responsabilités au sein du parti nazi. Dans les années 30, ces futurs cadres étaient envoyés un peu partout en Europe pour étudier, et par la même occasion nouer des contacts et créer des réseaux, souvent dans l’optique de pouvoir servir d’espions ultérieurement. Il y en avait partout, en Russie, en Angleterre, en France. C’est pour cela que par la suite les services de sécurité de ces pays ont bouclé tous les Allemands même s’ils n’étaient pas nazis. La peur d'une cinquième colonne.

Gloris/Ocana/Garcia/Koehler

Kurt Dietrich fait entendre à martin les sirènes d’appel au IIIème Reich. Les principaux acteurs de cette politique ont-ils tenté dans les années 30 une invasion pacifique, comme cela pourrait l’être dans une secte avant d’employer la force ?

La situation était un peu paradoxale. Droite et extrême-droite avaient des sentiments anti-germanistes dus aux ressentiments liés à la Première Guerre mondiale. Mais il existait une fascination des partis d’extrême-droite français pour l’Allemagne nazie. Le phénomène n’est pas propre à l’époque, il suffit d’ouvrir les yeux sur le FN actuellement. De nos jours encore, il existe un bal annuel en Autriche qui réunit des membres de partis d’extrême-droite issus de plusieurs pays européens. Malgré les rivalités qui peuvent exister entre les partis d'extrême droite de ces différents pays, on constate une sorte de solidarité entre eux (Marine Le Pen y a participé en 2012). Dans l’album, Martin, le héros, de par son amitié avec Kurt, est amené à côtoyer un peu ces milieux, sans toutefois y entrer. Il a plus un rôle de spectateur. Il aime bien son camarade allemand, avec qui il partage la passion des femmes. Il n’en sait pas plus sur lui. D’ailleurs, dans l’album, Kurt n’est encore qu’un étudiant. Il va aller là où il doit aller. Contrairement à un cliché répandu, tous les nazis n'étaient pas que des brutes incultes. Certains étaient des universitaires avec un haut degré d'instruction,

Y a-t-il eu de ces étudiants Allemands en France qui ont pu choisir de rejoindre les rangs Français ?

Au niveau des étudiants, je ne sais pas. En revanche, il y a eu des soldats durant l’Occupation, qui sont rentrés dans la résistance française en tant que soldats Allemands, donc sous uniforme Allemand, souvent par ferveur communiste. Ce sont des communistes allemands qui ont réussi à « passer sous le radar », car les communistes étaient envoyés en camps ou rééduqués, et sont donc entrés en contact avec la résistance française une fois que l’Allemagne nazie est entrée en guerre contre l’Union Soviétique. Donc il y a eu des soldats Allemands occupants qui ont aidé la résistance française. J’ai recensé au moins deux cas, un qui a écrit un livre, l’autre qui a fait pas mal de témoignages en télévision ou en presse.

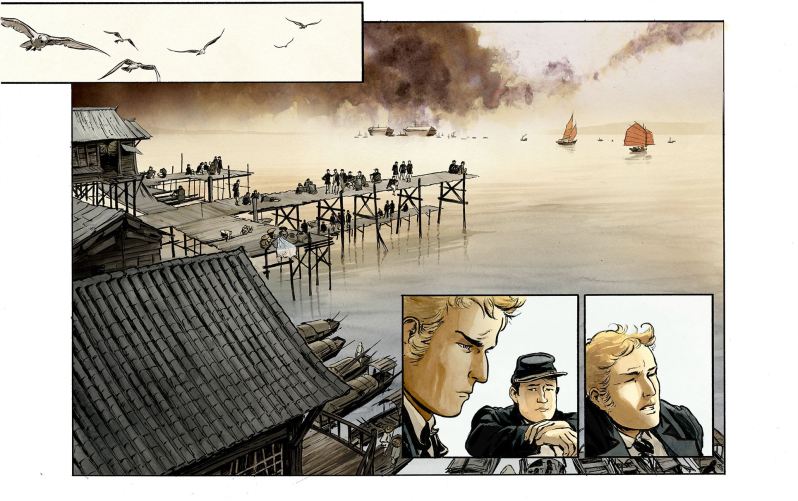

© Gloris/Ocana/Garcia/Koehler Quadrants

Martin, tout d’abord plus préoccupé par les marivaudages, se rend compte qu’il est obligé de s’impliquer. Il défend ses amis Allemands contre un groupe de l’action Française et c’est Otto Abetz, chargé de promouvoir la politique du IIIème Reich, qui le sort de garde à vue. Pour Martin c’est à en perdre le Nord…

Oui. Au milieu des années 30, on trouve beaucoup de similitudes avec la situation actuelle, même si de nos jours il n’y a pas la menace de l’Allemagne nazie aux portes de la France. Les gens étaient complètement déboussolés. Ils ne réagissaient qu’à l’instinct, un peu comme actuellement, les gens réagissent à chaud à telle ou telle information qui sort dans les médias. Il n’y a pas de réflexion sur le long terme, il n’y a souvent pas de raisonnement politique réfléchi et structuré. Martin est dans cette logique-là. Du fait de l’implication politique de sa famille qu'il subit depuis l’enfance, il est dans le rejet de l'engagement, du militantisme. Il est dans la logique du « je ne veux pas m’impliquer », alors que les circonstances l’obligeront à s’engager. Pourtant, il ne réagit qu’à l’instinct, car pour l’instant il est jeune et sa conscience politique n’est même pas éveillée alors que l’Allemagne nazie est là et que déjà retentissent les bruits de bottes. C’est un peu comme actuellement, avec les gens qui ne s’impliquent pas, même pour aller voter. Mais là, l’enjeu est complètement différent. Le parallèle fonctionne du point de vu de l'attentisme psychologique pas vis à vis du contexte historique. Mais le rôle du scénariste n'est-il pas de créer de l'empathie entre un lecteur contemporain et un héros du passé en leur faisant partager un même « état psychologique » ?

Martin est incontestablement un pacifiste. Malgré un père socialiste, ayant subi la grande guerre, et souhaitant que tout soit fait pour éviter une nouvelle invasion, Martin espère que la situation va s’apaiser toute seule.

Oui, Martin est pacifiste, mais il a une véritable passion pour l’Allemagne. D’un point de vue psychologique des personnages, le père à une telle répugnance pour ce pays qu’il a combattu, que le fils en éprouve une véritable passion. Dans ce sens-là, il arrive à comprendre pourquoi le conflit de 14/18 a eu lieu sans voir arriver celui de 39. C’est cela qui l’intéresse. Finalement, celui de 39 ça ne l’intéresse pas puisque ça le touche directement alors que celui de 14/18 fait partie de l’Histoire. On peut bien reconstruire sur quelque chose qui est ancien, mais voir le futur est complexe. C’est le concept de la paille et de la poutre. On voit la paille dans l’œil du voisin mais on ne voit pas la poutre que l’on a dans le sien. Martin n’arrive pas à se projeter…ou il ne veut pas.

Dès 1938, des hommes politiques comme De Gaulle et Reynaud, ministre de la défense, voient en Hitler un réel danger et s’apprêtent à aller au conflit armé, alors que Daladier, président du conseil serait plutôt prêt à collaborer…

Non, je ne suis pas tout à fait d’accord. En 1938, nous avons des politiciens au pouvoir. On n’est pas sûr que la guerre va arriver. Ils ne la voient que comme un événement politique et non comme un événement qui pourrait être criminel. Si ça arrive, il va falloir créer une union sacrée de tous les partis politiques français. Si on crée cette union sacrée, il va falloir en exclure les communistes parce que les soviétiques ont une position ambiguë vis à vis de l'Allemagne nazie en 1938. Les politiciens ne réfléchissent qu’en terme politique et non pas en terme militaire ou en terme de guerre totale. Ils ne perçoivent pas le danger mortel pour la République de l'Hitlérisme.

© Gloris/Ocana/Garcia/Koehler - Quadrants

La guerre totale, c’est totalement nouveau. C’est Hitler qui l’invente. Ça n’existait pas avant. Lorsqu’il y avait une guerre, on envoyait le peuple se faire déchirer sous les canons. C’était le cycle normal de l’Histoire. L'un des protagonistes arrachaient des gains, souvent territoriaux, à l'autre. Un traité venait officialiser l'état de fait. Puis on attendait la guerre suivante. Là, sur cette guerre qui va arriver, on est sur quelque chose de complètement différent. L'industrialisation fait que la masse démographique n'est plus la donnée primordiale. Le seul qui a cette vision sur la mécanisation de la guerre pouvant amener à des catastrophes, c’est De Gaulle. C’est un théoricien militaire. En se disant que rien n’arrêtera une armée de chars, ce qui a été une réalité en 40, il arrive à penser que l’état, ou tout du moins une armée, peut complètement s’effondrer. Mais il est le seul parce que les autres sont des politiciens. Ils réfléchissent en terme de carrière, de placement des copains. Quand arrive le régime de Vichy avec le Maréchal Pétain, on a à peu près le même marigot politique qui se reconstitue. Malgré la présence des Allemands, malgré l’armée Française qui est complètement détruite, ils réfléchissent toujours en terme politique. Ils font de petits arrangements, de petites combinaisons. Même si au fur et à mesure la politique de Pétain va exclure de plus en plus pour révéler sa vraie nature : Un pouvoir réactionnaire et raciste à la botte des nazis.

Martin va inévitablement se trouver mobilisé. Cet épicurien garde le sourire mais il va se trouver sous les ordres du sergent Lemark, véritable tyran pour ses troupes. Est-ce un cliché ou la majorité des gradés étaient-ils de cette trempe ?

Lemark est un sous-officier, pas officier. Il est relativement proche de ses hommes, même si c'est une peau de vache. Il y a une petite différence. Dans son livre L’étrange défaite, l’historien Marc Bloch raconte qu’en 1940 il a été mobilisé en tant qu’officier de réserve. Il a connu la défaite. Cet ouvrage est très intéressant car il a été écrit par un intellectuel, à chaud avec pourtant un recul extraordinaire. Ce recul-là, les historiens l’auront quinze ans après la fin du conflit. Lui l’a quasiment immédiatement. Il explique que les sous-officiers, étant proches de la troupe, étaient d'excellents rouages de la chaîne de commandement. Lemark, par exemple, dans tout ce qu’il a de gueulard, voulant que ses hommes se fassent violence pour aller toujours plus vite, plus loin, est dans une logique de préservation de ses troupes. La sueur épargne le sang. Du côté des sous-officiers il n’y avait pas de problème. Ils étaient là. Ils étaient professionnels. La troupe, c’était comme les conscrits de 14, ils n’avaient pas trop envie de se bouger. Mais avec les sous-officiers qui étaient là pour les encadrer, il n’y a pas eu de réels soucis. Ils ont fait leur « devoir ». En revanche, du côté des officiers, c’était n’importe quoi. Le problème ne venait donc pas des sous-officiers ou de la troupe mais du haut commandement. Il y a plusieurs témoignages de Bloch racontant ne pas avoir de nouvelles de son officier de commandement, disparu pendant trois semaines. D’un autre côté, il disait aussi qu’au niveau du commandement, en fonction des différents corps qui sont censés collaborer ensemble, chacun était jaloux de sa propre autorité. Chacun faisait donc des notes qui devaient remonter plus haut à la hiérarchie. Moralité, ça prenait un temps monstrueux et rien ne se faisait. Cette situation se retrouvait au plus haut du commandement français, le général Gamelin ne supportant pas son principal second, le général Georges. Les deux hommes communiquaient quasi uniquement par notes écrites pour ne pas s’adresser la parole.

©Gloris/Ocana/Garcia/Koehler - Quadrants

Dans le régiment, il y a un soldat juif en la personne de Léon Cohen. On y apprend que même en France les Juifs pouvaient être victimes de racisme.

En 1940, l’antisémitisme est partout en Europe. Ce n’est pas l’antisémitisme de maintenant. Aujourd’hui, il y a une espèce de confusion entre juifs et Israéliens qui amène autre chose. A l’époque, c’est un antisémitisme soit raciste, venant d’extrême-droite, parce que « c’est une race sans terre », parce que « c’est une race qui vient corrompre la race blanche », soit traditionnel, chrétien, parce que « c’est le peuple qui a tué le Christ ». Cet antisémitisme ambiant est partout en France, notamment dans l’Eglise et l’armée où il est présent, notamment au niveau des officiers.

Les scènes de guerre sont d’une boucherie sans nom. Corps explosés, victimes entassées, on sent même les odeurs de chairs brulées. A côté de cela, les survivants ont le choix entre deux attitudes que tu montres bien : la panique, comme ce soldat voulant fuir devant l’arrivée des panzers, ou la banalisation de l’horreur. Y avait-il une alternative entre ces deux attitudes ?

Je ne pense pas. Dans l'album, nous sommes là où a lieu le « schwerpunkt », le centre de gravité allemand, là, où les nazis décident de percer la ligne Française. Là, c’est un combat à forces inégales. Avec l'élite des troupes mécanisées nazis d’un côté et de l’autre des conscrits avec quasiment que des fusils pour les stopper. En fait, sur cet album-là, et encore plus sur le second, ce qui m’intéressait c’était de mettre en avant la guerre de 40. L’image d’Epinal que l’on en a, c’est le film La Septième Compagnie et le saucisson à l’ail. La vérité, c'est que la campagne de 40 n'a pas été une partie de plaisir. Le bilan est là pour l’attester : en 45 jours, 552 900 soldats furent tués ou blessés dans les deux camps, dont 342 000 Français. Pour la France, 92 000 morts au champ d’honneur, pour l’Allemagne, 50 000, plus qu’à aucun moment de la première guerre mondiale. Les pertes quotidiennes allemandes y furent supérieures à celles de la campagne de Russie de 1941. Sur les 3000 chars allemands, 1100 furent détruits ou endommagés. Tout cela est très bien remis en perspective dans le bouquin de Dominique Lormier, « Comme des lions - Mai-Juin 1940, le sacrifice héroïque de l’armée française. » Calmann-Lévy 2006.

©Gloris/Ocana/Garcia/Koehler - Quadrants

Quand L’Etat français est arrivé au pouvoir, ils ont fait en sorte que la campagne de 40 soit vue comme le résultat du ramollissement moral de l’esprit Français. Pour ce gouvernement, la force morale de la France a été sapée par la gauche depuis 1936 et le Front Populaire. La propagande de Vichy a donc induit que la défaite de 40 était due à une dégénérescence de l'esprit guerrier français. C'est de la pure propagande. Elle est restée dans l’imaginaire français. Alors que non, la campagne de 40 est avant tout une défaite militaire. Si nous avions eu des chefs militaires un peu plus prévoyants, clairvoyants, ou tout simplement un tout petit peu plus professionnels, ça n’aurait pas été ce désastre total. Quand on voit le nombre de morts français, on comprend bien que des gens se sont battus, ont résisté. Notre héros Martin est pile poil positionné sur le « schwerpunkt », le point fort allemand, l’axe de progression. Les gars ne pouvaient rien faire, c’était impossible. Nous avions les tirailleurs sénégalais qui chargeaient à la baïonnette sur des chars blindés allemands.

C’était de la chair à canons.

C’était juste totalement inadapté. Le problème est que là où ont attaqué les Allemands, les Français en face n’avaient que ça. On avait bien des canons, des chars des avions modernes, mais ils avaient été envoyés se promener en Belgique. Les allemands ont été plus malins. Ils nous ont attaqués par la Lorraine, dans la zone de Sedan. En face, il n’y avait rien de consistant. Il y avait des conscrits avec des fusils et leur courage. Leurs seules solutions étaient de se sacrifier ou de courir, ou d’être prisonniers.

Dans cette série, je suis vraiment sur l’idée que la défaite de 40 n’est pas morale, mais militaire avant tout. Un civil ne devient pas un militaire en trois mois. Martin est un civil qui se fiche de l’armée et de la politique. Il se retrouve là et une fois qu’il y est, puisqu’il faut faire la guerre, il la fait comme la majorité des français l’on faite : Avec courage et esprit de sacrifice.

Quand on parle d’une guerre quelle qu’elle soit, on n’imagine pas que tous les acteurs impliqués ne savaient pas pour combien de mois, combien d’années, ils en avaient avant d’entrevoir la fin du conflit. Comment prendre en compte cette donnée dans un récit comme une génération Française ?

Dans « Une génération française », comme dans mon autre série « Malgré nous », j’ai travaillé sur la base de témoignages. Des anciens m’ont accueilli gentiment et j’ai pu discuter avec eux. C’est émouvant, ils racontent leur vie. Souvent, ceux qui ont fait 39-40 ont fait l’Algérie après. C’est une matière un peu complexe à utiliser mais toujours est-il que c’est très intéressant. Ce qui m’a vraiment frappé c’est que chacun a sa propre vision de la guerre. Parfois, des gens qui sont des héros, qui se sont battus, qui ont fait des choses extraordinaires, vous avez beau leur dire que historiquement il s’est passé tel événement et que ce qu’ils vous racontent ne peut pas avoir eu lieu à ce moment précis, eux sont convaincus de l’avoir fait et sont convaincus d’avoir raison. Je ne dis absolument pas que la personne ment, c’est juste qu’individuellement le témoin a sa vérité et a sa vision sur cette guerre-là. J’ai trouvé ça extrêmement intéressant et c’est pour cela qu’est née « Une génération française ». Chacun fait sa guerre, chacun a son propre point de vue, ce qui peut opposer les gens alors que sur le fond ils sont d’accord. Par exemple, les visions que chacun avaient de Pétain différaient, en fonction du moment où ils s’étaient ralliés avec la France libre. Certains le voyaient uniquement comme un traître, d’autres étaient plus modérés et l'idée que Pétain avait « préservé » la France d’une défaite pire en signant l’armistice n'était pas loin.

© Gloris/Ocana/Garcia/Koehler - Quadrants

La page de garde montre trois personnages : Martin, sa sœur Zoé, et le lieutenant Tanguy. Martin est le personnage principal de cet album alors que Zoé apparaît dans deux courtes scènes et Tanguy à deux planches de la fin.

Martin est le frère de Zoé. Tanguy va venir télescoper le destin de Martin. Le concept de la série est de suivre dans trois diptyques les destins de ces trois personnages. D’un point de vue purement scénaristique, c’était complexe et jouissif à faire. Dans la deuxième partie de l’histoire qui sera consacrée à Tanguy, on suivra Martin sous les traits d’un autre dessinateur, pas très longtemps, mais pendant une dizaine de pages.

On retrouve également ces trois personnages en 4ème de couverture attablés à la terrasse d’un café parisien. C’est une situation qui va pouvoir se rencontrer ?

On est dans l’onirisme. Ça me parait difficile. Il y aurait une possibilité mais on serait très loin dans la série.

C’est ta deuxième série concept après Champs d’honneur. Est-ce un phénomène de mode ?

Le problème est qu'actuellement les lecteurs ont du mal à attendre un album. A moins d’être un monstre de rapidité ou un très grand auteur comme Marini ou Rosinski, le public ne veut plus attendre un an. On se retrouve donc dans un paradoxe où, alors que pour essayer d’installer une série il faut trois ou quatre albums, les éditeurs ne laissent la possibilité de n’en faire financièrement que deux.

Dans cette série-là, on n’est pas vraiment dans un concept. On est dans une histoire de destins durant la seconde guerre mondiale. Mes personnages sont là. Ils vivent comme dans toute histoire de bande dessinée, sauf qu’en ayant plusieurs dessinateurs et en travaillant rapidement, nous avons réalisé six albums qui vont sortir en moins de deux ans.

As-tu écrit tous les scénarios ?

Quand on travaille sur une série de ce genre, tout est déjà balisé. Les trois premiers tomes sont entièrement terminés. Je viens de finir le découpage du quatrième, qui est déjà à moitié dessiné. Pour le cinquième, il ne manque plus que la couleur. Il ne reste que le sixième album à terminer. Je ne l’ai absolument pas commencé mais je sais où je vais.

© Gloris/Ocana/Garcia/Koehler - Quadrants

Comment s’est fait le choix des dessinateurs ?

Il y a eu plein de tests, et des refus pour différentes raisons. Je pense qu’il y a une espèce de hasard. Edouardo Ocana, je l’ai simplement contacté. Il m’a fait un essai et ça a été validé par tout le monde. Manuel Garcia, le dessinateur des albums sur Tanguy, m’a été présenté par Jaime Calderone en Belgique sur un festival. Nous avons sympathisé, et quand on a eu l’opportunité de travailler ensemble, je l’ai contacté. On a fait un test qui s’est avéré concluant. Anna Luisa dessine les albums consacrés à Zoé. Cela faisait très longtemps que j’avais remarqué son boulot. Elle fait normalement de la bande dessinée en couleurs directes. J’avais trouvé ça très chouette et je m’étais dit qu'elle pourrait peut-être reprendre un jour « Malgré nous » (fantasme). On a fait un test et ça a marché. Il faut une homogénéité mais il ne faut pas que ce soit un produit. Nous n’avons demandé à aucun des dessinateurs de faire comme l’autre. Chacun a travaillé isolément. Le seul à avoir une vue d’ensemble, c’était moi. Cela crée parfois des séquences qui se recoupent où il y a deux points de vue d’un album à l’autre. Graphiquement, ce n’est pas une science exacte. Les dessinateurs ont travaillé uniquement en fonction de mon découpage. Ils ont donné une vision singulière sur chaque séquence. C’est le choix que nous avons fait. Le dessin de l’histoire de Zoé est différent, moins réaliste que les deux autres, mais cela donne un résultat très intéressant.

Que ce soit sur cette série ou sur une autre, as-tu été embêté par des puristes, pinailleurs de détails sur les uniformes, les armes,… ?

Oui, évidemment. Mais, à la limite, je ne m’adresse pas à eux. Bien sûr, je suis satisfait s’ils sont contents. Mais si tout n’est pas parfait, qu’ils aient au moins l’intelligence de se dire que le sujet a été traité par un auteur. Ce dernier a sa vision subjective. Et c'est humain. Tout simplement humain. S'ils veulent de l'Histoire, je peux leur envoyer ma bibliographie de travail !

J’ai toujours écrit de la bande dessinée par rapport à l’enfant que j’étais. L’Histoire est devenue ma passion grâce à la BD. Ce n’était pourtant pas l’Histoire exacte. Si l’on prend l’exemple d’Astérix et Obélix, les vrais gaulois mangeaient du chien et vénéraient les sangliers. Ce n’est pas vraiment l’image que la BD en donne.

Fabrice Le Henanf va-t-il être chargé de toutes les couvertures pour une unité de la collection ?

Il va pour l’instant nous faire les trois premières.

S’il y avait une saison deux, que raconterait-elle ?

Plein de choses. D’autres personnages viendraient se greffer. On ne serait plus dans les mêmes années. Les six albums forment une mini-série première saison. Elle se termine en 41. Le titre veut tout dire : c’est une génération. Tous les albums vont se terminer par des événements historiquement clés.

La seconde guerre mondiale a rebattu les cartes. Nous sommes toujours sous le programme de la résistance. Actuellement, en voulant libéraliser l’économie, les politiciens vont contre ce programme. Ils changent le paradigme. Nous avons connu l’occupation. Nous nous sommes libérés par nous-même, au moins d’un peu de vue idéologique, même si d’un point de vue militaire ce n’est pas tout à fait vrai. Les américains ne nous ont pas amené leur constitution comme dans d’autres pays. On s’est reconstruit par nous-même et la reconstruction s’est faite par le programme de la résistance. S’il y a une autre saison d’ « Une génération française », il y aurait tout cela.

La Seconde Guerre Mondiale est un thème qui a été maintes fois traité en BD. Y a-t-il eu une série qui t’a plus particulièrement marqué ?

Il était une fois en France, de Nury et Vallée. Mais ce qui est drôle, c’est que pour moi ce n’est pas un album sur la Seconde Guerre Mondiale. C’est un polar sur le destin d’un escroc. Mais c’est actuellement la meilleure série sur la période.

Et s’il y avait un film ou une série télévisée à retenir sur le thème ?

Le meilleur film est L’armée des ombres de Melville. C’est ce qu’il y a de mieux sur la résistance et cette période-là. En télévision, la série Un village Français est très bien faite.

Merci Thierry. A très bientôt pour la suite de cet entretien.

Propos recueillis par Laurent Lafourcade

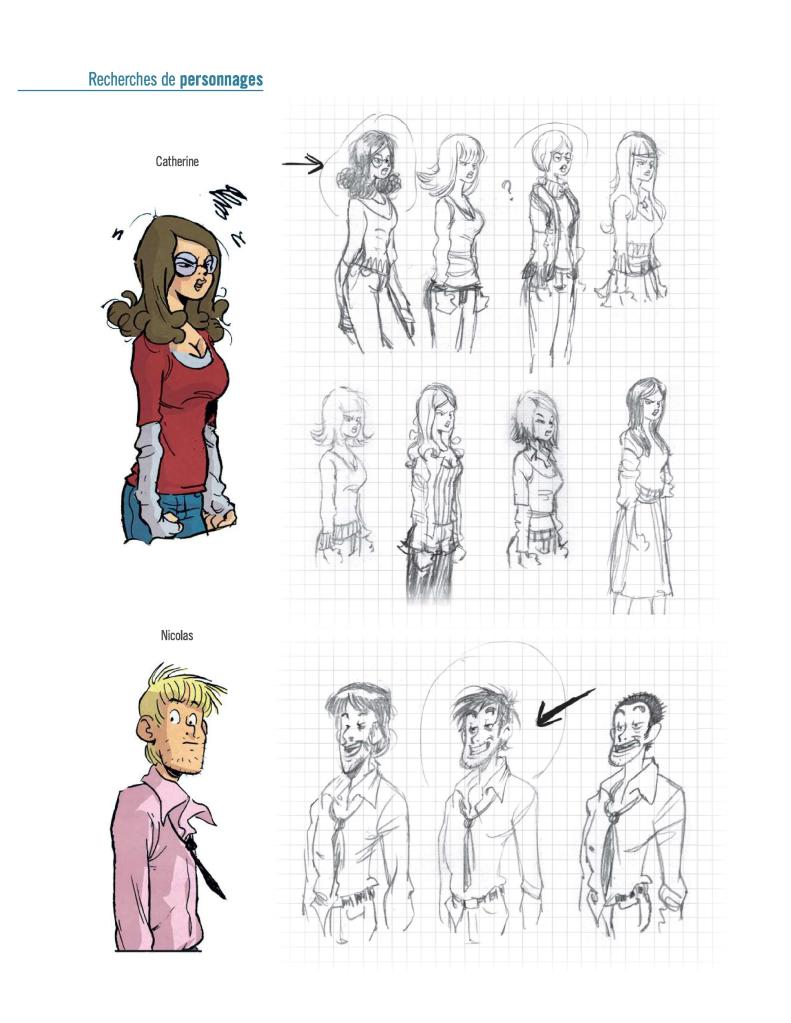

À l’aube d’un prometteur printemps, entre la pluie et l’éclaircie, Delphine Le Lay et Alexis Horellou nous sont revenus avec un album qui préface le changement et fruit des temps qui courent alors que tout a toujours tendance à toujours s’accélérer. Et si on ralentissait ? En se servant d’une route vers la belle Bretagne pour croiser les destins de deux héros bien différents. Un ouvrage simple et qui fait pourtant tellement écho à nos aspirations les plus folles même s’il ne tient qu’à nous de forcer le destin. Nous en avons profité pour nous entretenir avec Delphine et Alexis.

© Le Lay/Horellou chez Le Lombard

Bonjour Delphine, bonjour Alexis. Quand avez-vous eu, pour la dernière fois, envie de ralentir ?

Delphine & Alexis : Tout à l’heure… Nous nous faisons souvent la réflexion que nous devrions ralentir un peu, d’autant plus depuis ce livre, mais nous avons toujours beaucoup de projets et l’irrésistible envie de les voir aboutir.

Avant toute chose, qui êtes-vous, d’où nous venez-vous ?

Delphine & Alexis : Nous venons de Pau (Alexis) et de Douarnenez (Delphine). Nous nous sommes rencontrés à Bruxelles, où nous avons vécu quelques années. À notre retour en France, nous avons choisi un endroit au hasard, au milieu d’un triangle Pau/Douarnenez/Bruxelles. C’est ainsi que nous nous sommes installés en Mayenne, à Niafles.

Dessin pour le journal communal de Niafles © Alexis Horellou

Qu’est-ce qui fait qu’à vous deux, vous faites la paire ?

Delphine & Alexis : À peu près tout. Nous nous complétons bien souvent. Ce que l’un n’aime pas faire, l’autre le fait volontiers. C’est idéal. Pour ce qui est de la BD, nous avons des esthétiques et univers très différents, mais qui s’accordent sans difficulté sur nos projets. Nous partageons la même façon d’envisager la narration. Nous avons aussi des goûts communs, et nous discutons volontiers en cas d’avis contraires. Du coup, chacun apporte à l’autre, sans forcément lui faire changer d’avis.

Qu’est-ce qui vous a donné envie de faire ce roman graphique ? Quel a été le déclic ?

Delphine & Alexis : Le déclic a été les retours que nous avons eus sur « Plogoff » et « 100 maisons » (nos précédents albums). Beaucoup de gens nous demandaient si de telles actions seraient encore possibles aujourd’hui. Nous avons donc commencé à réfléchir à ce qui était possible aujourd’hui. Quelles alternatives ? Quels moyens pour se sortir de la crise actuelle et du système qui nous emmènent tous dans le mur.

© Le Lay/Horellou chez Le Lombard

Ralentir, c’est une étape de transition qui mène vers ailleurs et autre chose, non ?

Delphine & Alexis : Oui, c’est se poser un peu, faire le point, pour pouvoir faire des choix. Ceci dit, dans notre idée, il s’agit plus de parler de cette transition, que de modifier son rythme. Nous ralentissons de fait en préférant le vélo à la voiture, en prenant le temps de bricoler ce dont on a besoin avec des matériaux de récupération plutôt que d’acheter des trucs tout faits, en prenant le temps d’aller chez Emmaüs, qui n’ouvre que deux fois par semaine… Ça offre un autre rapport au temps et aux choses. Mais au-delà du simple fait de ralentir, nous pensons que ça nous prépare au monde de demain.

© Le Lay/Horellou chez Le Lombard

Naturellement, on ne ralentit pas en un coup. Ça doit s’inscrire dans la durée, non ?

Delphine & Alexis : Certains choisissent de tout changer du jour au lendemain. Ils disent que le changement ne peut pas se faire en douceur. Qu’à un moment, il y a un déclic, et on change tout. Nous sommes plutôt (pour l’instant ?) dans un changement progressif, à notre rythme, selon nos moyens d’action.

Travailler en couple, à l’heure où des scénaristes et dessinateurs travaillent à distance, par Skype, parfois sans même se rencontrer, ça change la donne ? Vous laissez-vous penser à votre histoire à n’importe quel moment, ou mettez-vous le holà ?

Delphine & Alexis : Pour nous, c’est un confort. Travailler avec des gens à distance (ça nous arrive), c’est souvent contraignant. Nous remarquons que beaucoup ne répondent pas rapidement aux mails, coupent régulièrement leur téléphone… Il y a une forme de saturation pour certains à être joignable en permanence.

© Le Lay/Horellou

Le côté positif de se parler en face-à-face c’est aussi de dénouer tout de suite les incompréhensions. Par mail, ça peut vite monter en épingle et pourrir la relation de travail.

Concernant la deuxième partie de la question, nous pensons à nos projets et en discutons à tout moment, lorsque nous sommes à deux. Lorsque nous sommes en famille, nous privilégions les discussions avec les enfants.

David, Emma, deux personnages qui s’opposent entre triste routine et changement perpétuel. Vous vous êtes reconnus dans ces deux personnages ?

Delphine & Alexis : Non, pas vraiment. Emma est vraiment casse-pied. Si on la rencontrait, il est probable qu’elle nous fatiguerait assez vite. Quant à David, nous n’avons jamais rêvé, ni l’un ni l’autre, d’un parcours bien tracé, sans risque, d’être le meilleur, de courir après une reconnaissance sociale.

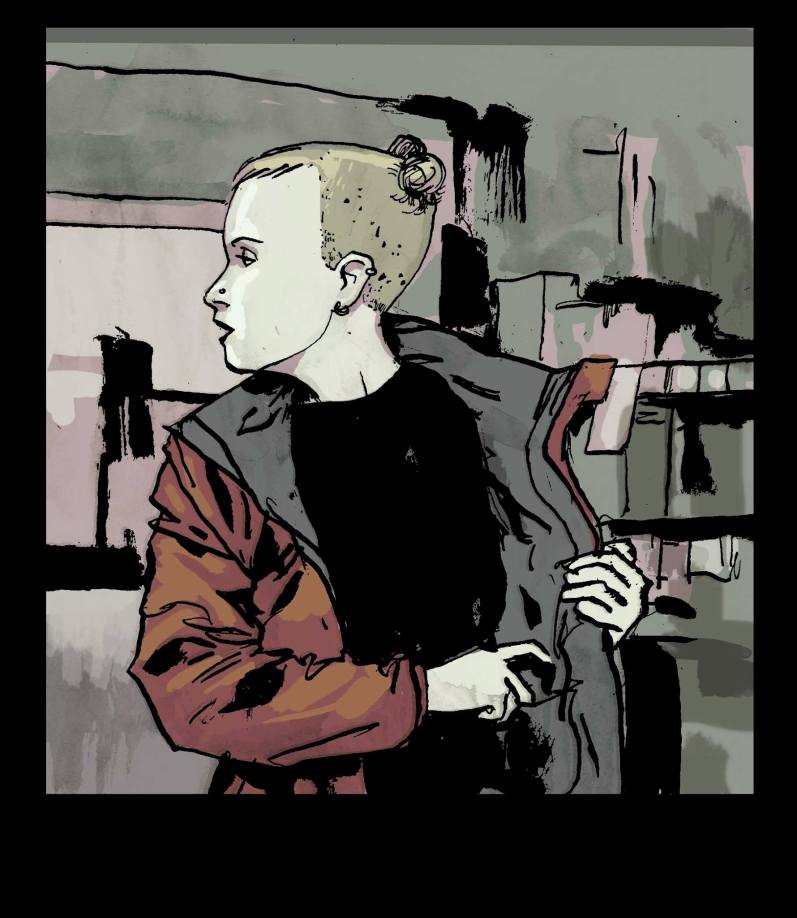

Recherches pour le personnage d’Emma © Le Lay/Horellou

La couverture donne le la, Ralentir fera œuvre de contraste ?

Delphine & Alexis : Nous souhaitions mettre en présence deux façons de vivre très différentes, sans pour autant que l’un ait tort et l’autre raison. Car il n’y a pas de vérité absolue. Il y a des points de vue et des choix.

Preuve en est : la couleur et le rouge, notamment. Parcimonieux au début, il enveloppe de plus en plus l’album. Pourquoi cette couleur ? Le traitement des couleurs est très inspiré, comment vous est-il venu ?

Alexis : La couleur est assez instinctive. Je travaille habituellement avec peu de couleurs. J’ai choisi des ambiances colorées par rapport aux ambiances de l’histoire. Je voulais quelque chose de sobre.

© Le Lay/Horellou chez Le Lombard

Graphiquement, comment avez-vous envisagé les choses ?

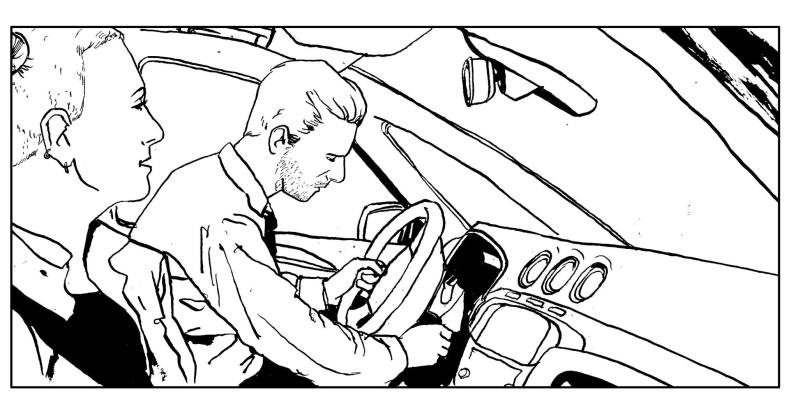

Alexis : J’ai fonctionné de façon différente dans l’album. Il y a des planches entières, et il y a aussi des dessins isolés, que j’ai monté ensuite sur ordinateur pour en faire des pages. J’ai cherché une justesse dans le trait, ce qui m’a amené à refaire plusieurs fois certaines cases.

Vous le dites en postface, Ralentir devait initialement s’appeler « À contre-courant », mais les deux ne sont-ils pas intimement liés, surtout par les temps qui courent ?

Delphine & Alexis : Oui, c’est lié. Ralentir peut être un début pour entamer des changements concrets. Mais ça ne peut pas suffire. On peut vivre autrement avec un rythme soutenu, et on peut vivre plus lentement en consommant à outrance des produits de mauvaise qualité.

© Le Lay/Horellou chez Le Lombard

Ralentir, au propre comme au figuré. Vous en exploitez les deux sens, si bien que vous en faites un road-movie partagé par deux personnages ayant tous deux une vision des choses très différentes. Il vous a fallu du temps pour décanter vos idées et trouver le fil conducteur ?

Delphine & Alexis : Oui, il nous a fallu du temps, d’autant plus que toutes les réflexions que nous avons menées et toute la documentation que nous avons abordée ont nourri non seulement l’histoire, mais aussi notre propre vie. Nous avons porté un regard critique sur nos propres comportements, et nous avons pris conscience que le mur que nous allons nous prendre tous ensemble se rapproche à toute vitesse. C’est un livre qui nous a bien brassés, mais qui nous a aussi permis de franchir des caps.

Une histoire qui a nourri de nombreux échanges pour dépasser la BD et nourrir votre propre vie. Quelles ont été les rencontres marquantes ? Qu’avez-vous appliqué dans votre BD ? Mais aussi dans votre vie de tous les jours ?

Delphine & Alexis : Nous avons rencontré des gens qui avaient fait le choix de tout changer du jour au lendemain : quatre murs, un toit, produire son électricité et donc réduire sa consommation au maximum, chauffer son eau, ne filtrer que ce qui est nécessaire à filtrer, créer un jardin permaculturel, retaper la maison sans argent, avec de la récupération… Leur autonomie nous a fait rêver, elle nous a rassurés. Comme s’ils étaient la preuve que, le jour où tout se sera effondré, nous aurons encore la possibilité de vivre. Malgré tout, ils mangeaient encore parfois du Nutella. Ça aussi c’était rassurant. Parce que tout bien faire d’un coup, c’est impossible.

Recherche de couleurs © Le Lay/Horellou

Nous avons aussi rencontré des gens qui étaient plutôt dans un cheminement et c’est sans doute ces gens-là qui nous ont donné la motivation de passer à l’acte. Le discours « changer quelque chose vaut mieux que de ne rien changer ». Ce qui est pris est pris. Et on commence par quelque chose qui ne nous coûte pas trop, voire qui nous fait plaisir.

Nous avons créé, dans notre village, un petit lieu de convivialité. Nous dédions deux pièces de notre maison à un petit café culturel, que nous ouvrons, bénévolement, quatre fois par semaine. Le reste du temps, c’est notre cuisine. Nous avons fabriqué, avec des voisins, un manège à vélo pour les enfants de passage. Nous avons une petite boutique, dans laquelle nous proposons des livres et objets créés par des artistes professionnels qui ne sont pas présents dans les gros réseaux de distribution. Un pourcentage des ventes va à notre association, pour financer ses actions. Nous nous essayons aussi à la permaculture. Nous préférons le vélo à la voiture dès que possible, nous avons changé de système de chauffage, et appris à se couvrir quand il fait un peu frais…

Ces derniers temps, on a vu un engouement pour des œuvres comme En quête de sens ou Demain, ces documentaires ont nourri des vocations. Sont-ils entrés dans votre processus ?

Delphine & Alexis : Nous n’avons pas vu « En quête de sens », et nous avons découvert « Demain » il y a quelques semaines…

Mais n’est-on pas souvent frileux au changement ?

Delphine & Alexis : Nous avons voulu regarder « Demain», car certaines personnes, qui l’avaient vu au cinéma, en étaient sorties démoralisées, avec l’impression que le chantier est trop grand, qu’il faut changer trop de choses. D’autres continuent à se demander si c’est utopique.

Au final, c’est peut-être une façon de se protéger du changement, qui, effectivement, est souvent craint et fini par être subit. Ce qui est certain, c’est qu’un changement aura lieu, inévitablement, d’ici quelques décennies. Nous pensons qu’il vaut mieux s’y préparer tant qu’on en a la possibilité plutôt que de le subir violemment.

© Le Lay/Horellou

L’époque actuelle semble toujours en demander, exiger même, plus. Le moment est idéal pour ne pas se laisser faire et tenter autre chose ?

Delphine & Alexis : Le moment idéal n’est pas le même pour tous, et ce n’est pas à la société de nous donner le top. Le moment idéal est celui où une personne se sent mouvementée, sans pouvoir retrouver son équilibre. C’est le moment où on prend le temps de s’écouter, de se reconnecter à soi-même et de tenir compte de ce qu’on ressent.

Vous parlez de « retour à la terre », quel sens revêt pour vous cette expression ?

Delphine & Alexis : C’est le retour aux choses simples, aux éléments qui permettent d’être en vie et d’en profiter pleinement et simplement.

© Le Lay/Horellou

« On perd sa vie parfois à devoir la gagner» chantait Johnny (excusez-moi). Ici, il y a toute cette tension paradoxale dans le dialogue des deux personnages. Le nerf de la guerre, c’est toujours l’argent, qui mène à « gagner sa vie ». Quelles alternatives y voyez-vous ?

Delphine & Alexis : L’argent est incontournable parce qu’il est devenu indispensable de consommer des biens et des services. Consommer moins demande presque plus d’effort que de travailler pour consommer.

Si on veut se passer d’argent, il faut apprendre à consommer autrement. Se déplacer à vélo, manger ce qu’on peut produire, créer des réseaux d’entraide, avec des partages d’outils, de savoir-faire, de temps… Mais pour ça, il faut avoir du temps : pour cultiver, pour apprendre, pour se rencontrer. Il faut travailler moins, car plus on travaille, plus on a besoin d’argent : on n’a pas le temps de produire son alimentation, ni de cuisiner, donc on achète des choses faciles souvent plus chères; on met nos enfants à la garderie ou à l’accueil de loisirs, donc on travaille pour gagner de quoi les faire garder ; on travaille pour gagner de quoi partir en vacances pour décompresser parce qu’on a beaucoup travaillé; on travaille pour acheter une voiture, parce qu’on n’a pas le temps de circuler à vélo, parce qu’entre le travail et les enfants, il faut être aux quatre coins de la ville dans le même quart d’heure…

© Le Lay/Horellou